| Titel: | Verbesserungen an dem Dampfhammer, von John Ch. Pearce auf den Bowling-Eisenwerken zu Yorkshire. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. LXI., S. 247 |

| Download: | XML |

LXI.

Verbesserungen an dem Dampfhammer, von John Ch. Pearce auf den

Bowling-Eisenwerken zu Yorkshire.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1856, S.

9.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Pearce's Verbesserungen an dem Dampfhammer.

Diese Erfindung, welche am 13. Januar 1855 in England patentirt wurde, betrifft

mehrere mechanische Einrichtungen zur Bearbeitung des Eisens, nämlich 1) eine neue

Form des Dampfhammers; 2) eine Pumpe zur Speisung der Dampfhammerkessel; 3) die

Entfernung des Condensationswassers aus der Dampfröhre eines Stempelhammers, wenn

die Röhre irgendwo tiefer niedergeht als zum Dampfkessel oder Hammercylinder; 4)

endlich die Regulirung des Dampfdrucks zum Betriebe eines Dampfhammers.

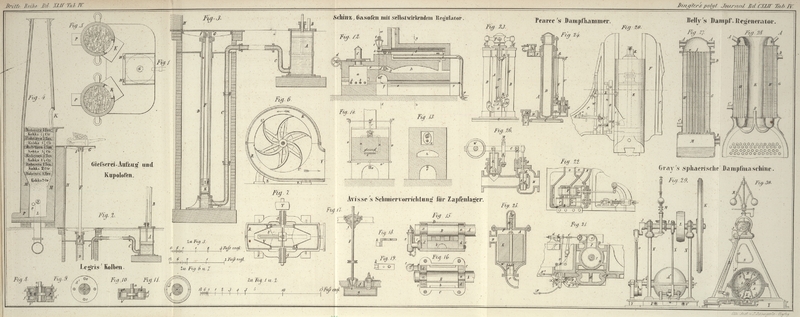

Fig. 20 ist

eine theilweise Frontansicht des verbesserten Dampfhammers. Fig. 21 ist ein

horizontaler Durchschnitt desselben, nach der Linie A,

B, in Fig.

20; und Fig. 22 ist ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte der Ventile,

welcher auch einige der Ventilverbindungen, hinter dem Hammer gesehen, zeigt. C, C sind die Hauptständer, welche in gewöhnlicher Weise

durch Schraubenbolzen mit der Fundamentplatte verbunden sind. D ist der Dampfcylinder, welcher senkrecht zwischen die parallelen Wangen

der Hauptständer festgeschraubt ist; E ist der

Hammerblock; F, F sind die parallelen Leitplatten,

welche in die V-Falzen in den Seiten des

Hammerblocks treten und mit den Ständern durch Schraubenbolzen fest verbunden sind.

H, H sind Keilbolzen zum Adjustiren der Leitplatten.

I ist der Kolben, welcher an dem untern Ende der

Kolbenstange angebracht ist, die durch die Stopfbüchse im Cylinderdeckel geht und an

ihrem obern Ende mit dem starken vorspringenden Arm des Hammerblocks mittelst eines

Halses und einer Mutterschraube K verbunden ist;

letztere wird durch einen Schließkeil L am Losziehen

gehindert. Unter der Mutterschraube sind einige Lagen von Leder, vulcanisirtem

Kautschuk oder Kork angebracht, um die Wirkungen der Stöße zu vermindern. M ist die Ventilbüchse, welche am untern Theil des

Cylinders angebracht ist und zwei Kolbenventile enthält. N ist die Dampfröhre und O die

Entleerungsröhre, welche mit dem obern Theil des Cylinders durch den Hals P in Verbindung steht. Der Schmied hat mittelst des

Hebels S, der durch die Welle U und den Hebel V mit dem Handventil T verbunden ist, durch welches man die Oeffnungen für

das Ein- und Ausströmen des Dampfes reguliren kann, den Hammer vollkommen in

seiner Gewalt und kann die Kraft der Schläge, die Länge des Hubes und die

Schnelligkeit der Bewegung mit Leichtigkeit und Genauigkeit bestimmen.

Wenn die Beschaffenheit des auszuschmiedenden Stückes eine Reihefolge von gleichen

Schlägen erfordert, so wird eine selbstwirkende

Ventilbewegung in Betrieb gesetzt. Dieselbe kann auf verschiedene Weise

construirt seyn, je nach der Form des Gerüstes, der Art der angewendeten Ventile und

dem Zweck, zu welchem der Hammer benutzt werden soll. Die in den Figuren 20, 21 und 22

dargestellte Bewegungsvorrichtung entspricht allen gewöhnlichen Zwecken und besteht

aus der senkrechten Welle W, welche oben und unten in

Pfannen, die im Gerüst angebracht sind, läuft. An dieser Welle sind zwei Hebel X und Y angebracht und zwar

ist der letztere festgekeilt, während der erstere auf- und niedergeschoben

werden kann, wozu er mit einem Schuh Z versehen ist, der

eine Kurbel und ein Getriebe enthält, welches in eine Zahnstange greift, die an der

Seite der Welle angebracht ist.

Mittelst dieser Vorrichtung kann nun der Hebel leicht höher oder niedriger gestellt

und dann durch eine mit einem Gewicht versehene Sperrung in jeder beliebigen

Stellung erhalten werden. Ein dritter Hebel a, der sich

um einen, an dem Gerüst angebrachten Knauf dreht, ist an dem einen Ende mit dem

Hebel Y verbunden und zwar mittelst des Gelenkes b, während sein anderes Ende in den Fuß c der Ventilspindel paßt. Das äußere Ende dieser

Ventilspindel wird von der Hülse d getragen, zwischen

welcher und dem Hebelfuß eine Spiralfeder e befindlich

ist, um das Ventil vorwärts zu treiben. Wenn das selbstwirkende Ventil durch die

Feder vorwärts gedrängt wurde, so steht der Canal h zur

Admission des Dampfes in den Cylinder offen, dessen Einwirkung auf die untere Fläche

des Kolbens den Hammer hebt, bis der geneigte Vorsprung i an der Seite des Hammerblocks, indem er mit der Rolle am Ende des Hebels

X in Berührung tritt, das Ventil r umkehrt, so daß der Dampf entweichen kann. Der Hammer

fällt dann nieder und das Ventil wird durch die Einwirkung der Feder e wieder geöffnet, so daß der Dampf in den Cylinder

strömen kann. Die Stellung des Hebels X bestimmt die

Größe des selbstwirkenden Hubes des Hammers; derselbe kann nach Belieben größer oder

kleiner gemacht werden, indem man die Stellung des Hebels mittelst der oben

beschriebenen Handkurbel Z verändert. Bei dem hier

beschriebenen selbstwirkenden Betriebe wird der Hammer verhindert mit seiner vollen

Kraft auf das zu bearbeitende Stück zu fallen, was durch das Einströmen von Dampf

unter dem Kolben bewirkt wird, indem dann der Dampf den Schlag wie ein Kissen

mildert. Zu dem Ende wird das Ventil r in seiner den

Dampf auslassenden Bewegung aufgehalten, während der Hammer niederfällt; dieß wird

mittelst des Hebels k bewirkt, welcher das

emporgerichtete Ende des Hebels m am Fuß der Welle mit

Zahnstange festhält. Der Einklinkhebel k ist an der

senkrechten Spindel n angebracht, überdieß sind an

derselben zwei Hebel angebracht um die parallele Stange o und den Federhebel p zu führen. Von der

Seite des Hammers springt ein Hebel q von ungleichem

Gewicht hervor, dessen Moment an dem Hammer beim Niedergange plötzlich aufgehalten

wird, wodurch das äußere und leichte Ende veranlaßt wird gegen die Kante der

parallelen Stange o zu streifen, so daß die Sperrung k ausgehoben und der Hebel m

gelöst wird. Das Ventil r wird dann durch Einwirkung der

Spiralfeder sofort gehoben, es tritt Dampf unter den Kolben, der den Hammer hebt,

bis der geneigte Vorsprung i durch seine Einwirkung auf

die Seite des Hebels X das Ventil umkehrt, in welcher

Stellung es durch den Klinkhebel k während des

Niederfalles des Hammers erhalten wird, nach dessen Beendigung der Momenthebel q, indem er gegen die Stange o stößt, die Klinke k aushebt, die Oeffnung

des Dampfventils bewirkt und so die Operation wiederholt. Die Bewegung zur

Bestimmung der Stärke der Schläge wird mittelst des Handhebels S² in oder außer Wirkung gesetzt. Derselbe wirkt

lose auf dem Schieber der Handventil-Welle U und

hat an seinem kürzern Ende eine solche Form, daß er den Federhebel p seitwärts drücken kann, wie man in Fig. 21 sieht.

Fig. 22 zeigt

das selbstwirkende Ventil r geöffnet, so daß Dampf zu

dem Cylinder durch die Oeffnung h strömen kann, welche

der einzige Verbindungsweg zwischen dem Raum unter dem Kolben und der Ventilbüchse

ist. Ehe aber der Dampf diese Oeffnung erreichen kann, ist es nothwendig das

Handventil T zu öffnen, was von dem Maschinenwärter oder

Schmied mittelst des Handhebels S in schon beschriebener

Weise bewirkt wird. Beide Ventile vermögen den Cylinder zu entleeren, und in Folge

der eigenthümlichen Anordnung der Oeffnungen stehen sie, in Beziehung auf den

Dampfdruck, vollkommen im Gleichgewicht. Das Innere des Ventilkastens hat eine

solche Stellung zu dem Dampfcylinder, daß das Condensationswasser durch die mit den

Oeffnungen x, x verbundene verzweigte Röhre vollständig

abgeleitet wird. Diese Oeffnungen befinden sich am Boden der Ventilbüchse und dienen

auch zur Ausgleichung des Drucks an den entgegengesetzten Enden der Ventile.

Der Hammerblock wird auf seinem senkrechten Laufe durch zwei starke Rippen geführt,

von denen an der Seite eines jeden Cylinders eine angebracht ist. Die Ventilbüchse

ist an der hintern Seite des Hammers angebracht und durch Zweigröhren mit beiden

Cylindern verbunden. Von dem obern Theile der Ventilbüchse gehen die Dampf-

und Auslaßröhren aufwärts, und letztere ist durch Zweigröhren mit dem obern Theil

eines jeden Cylinders verbunden. Diese Anordnung, welche zu den schwersten Arbeiten

zweckmäßig ist, erfordert in den meisten Fällen die selbstwirkende Ventilbewegung

nicht, indem in den gewöhnlichen Fällen das Regulir- oder Handventil

hinreicht. Als Schutz gegen die Möglichkeit, daß die Kolben gegen die Cylinderdeckel

stoßen, wenn zufällig die Dampföffnung zu lange offen bleibt, sind die Oeffnungen in

den oberen Theilen der Cylinder welche mit der Auslaßröhre verbunden sind, unter den

Cylinderdeckeln in einer Entfernung angebracht, welche etwa die doppelte Dicke der

Kolben beträgt, so daß, wenn die Kolben zu weit aufwärts getrieben werden, der Dampf

ausströmt, ehe sie die Deckel erreichen. Außer der so bewerkstelligten Ausströmung

des Dampfes wird die aufwärts gehende Bewegung des Hammers noch durch die zwischen

Kolben und Cylinderdeckel zusammengepreßte Luft aufgehalten, welche nicht entweichen

kann.

Fig. 23 ist

eine vordere Ansicht und Fig. 24 ein Durchschnitt

der verbesserten Pumpen zur Kesselspeisung. A ist der Dampfcylinder und B,

B sind die Pumpencylinder – und alle drei sind aus einem einzigen

Stück gegossen und mit Bolzen auf der Sohlplatte C

festgeschraubt. Der Dampftaucherkolben D und die beiden

Pumpenkolbenstangen E, E sind mit dem Querhaupt F so verbunden, daß sie zusammen arbeiten. G ist der Ventilkasten, welcher ein kleines

cylindrisches oder Kolben-Schieberventil enthält, um Dampf in den mittlern

Cylinder und aus demselben strömen zu lassen. An der Seite des Ventilkastens sind

die Dampf- und die Auslaßröhre H und I angebracht und jede steht mit einem besondern Raum in

Verbindung, der das Schieberventil umschließt, wie man bei a,

a und c, c sieht. K

ist das Speiseventil und L das Ausgußventil; ersteres

ist mit dem Boden der Pumpencylinder durch die Zweigröhren M,

M verbunden, und letzteres mit dem Deckel der Pumpencylinder durch ähnliche

Röhren N, N. Diese Ventile sind auch in directer

Verbindung mit dem Sauge- und dem Ausgußrohr, welche mit O und P bezeichnet sind. An

dem Dampfcylinder sind zwei Arme angebracht, um welche die Hebel Q und R sich drehen, die

durch die Stange S verbunden sind. An dem äußern Ende

der Achse des Hebels Q ist ein anderer Hebel T angebracht, welcher mit der Ventilstange U verbunden ist. An einem Vorsprunge des

Haupt-Querhauptes F ist die Steuerstange V aufgehängt, welche an ihrem unteren Ende die

Steuerungswalze e bewegt, die in ihrer Bewegung durch

die Stangen W, W geleitet wird. Läßt man nun Dampf ein,

so geht er aus der Kammer a, a im Innern des Ventils

abwärts und durch die Röhre X in den Cylinder A, und treibt den Taucher mit dem Querhaupt und den

Pumpenkolben in die Höhe. Während der aufsteigenden Bewegung füllen sich die

Pumpencylinder durch das Saugventil K mit Wasser, da

unter den Kolben ein luftverdünnter Raum entstanden ist. Wenn der Taucher bis zu

einer gewissen Höhe gestiegen ist, so hebt die Steuerungswalze e den Steuerhebel Q, und

durch die erfolgte Umkehrung des Schieberventils kann der unter dem Taucher

befindliche Dampf durch den Ventilraum c, c in die

Exhaustionsröhre I strömen. Der Taucher und die beiden

Pumpenkolben können nun durch ihr eigenes Gewicht sinken und während ihres

Niederganges öffnen sich die Pumpenkolbenventile und das unter ihnen befindliche

Wasser geht hindurch. Bei nahezu beendigtem Kolbenniedergange kommt die

Steuerungswalze e mit dem Hebel R in Berührung, welcher gleichzeitig mit dem Hebel Q gehoben wurde; das Ventil öffnet sich also wieder und läßt Dampf unter

den Taucher strömen u.s.f. Da nun die Pumpen vollständig gefüllt sind, so treibt

jeder folgende Kolbenhub das über den Kolben befindliche Wasser durch das Ausgußventil L, und zu gleicher Zeit gelangt ein frischer Wasserstrom

durch die Saugröhre P unter die Kolben.

Bei einer andern Anordnung dieser Pumpe erhalten die Cylinder Taucher statt der

gewöhnlichen Kolben, und das Saug- und Ausgußventil liegen in derselben

Büchse, daher die oberen Röhrenverbindungen nicht erforderlich sind. Bei dieser, so

wie bei der vorigen Anordnung saugt der Kolbenaufgang das Wasser an, aber bei der

zweiten Einrichtung drückt der Kolbenniedergang das Wasser aus, weßhalb die Taucher

ein bedeutendes Gewicht haben müssen und das Querhaupt in eine Büchse verwandelt

wird, welche das hinzuzufügende Gewicht aufnehmen kann. Das Dampfventil und seine

Röhrenverbindungen sind denen in Fig. 23 und 24 ähnlich,

aber die Art der Bewegung des Ventiles ist etwas verschieden. Statt das Ventil, wie

oben beschrieben, mittelst Steuerhebeln zu bewegen, gibt der hervorstehende Nagel an

dem Querhaupt sofort der Ventilstange Bewegung, indem letztere mit einem Paare

beweglicher Ringe versehen ist, auf welche ersteres einwirkt. Diese Ringe sind durch

Druckschrauben an der Ventilstange befestigt und können so gestellt werden, daß man

jede Länge des Zuges erhalten kann. Da die Ventilstange eine bedeutende Länge hat,

so wird sie von einer senkrechten Stange geführt, welche auch zur Führung der

Taucher dient. Die Beendigung des Niederganges wird durch einen Knaggen an dem

Taucher bewirkt, der gegen einen der Ringe stößt, dessen Bewegung das Ventil zum

Einlassen des Dampfes in den mittlern Taucher öffnet und auf diese Weise die

Bewegung umkehrt. Auf gleiche Weise wird der Aufgang dadurch beendigt, daß ein

Knaggen gegen einen obern Hals stößt, welcher das Ventil hebt und den Ausgangscanal

öffnet u.s.w.

Fig. 25 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines verbesserten Wasserableitungsventils, um die Anhäufung von Wasser in der Dampfröhre zu

verhindern. A ist ein Behälter mit Ein- und

Auslaßröhren B und C; über

der letztern, am Boden des Behälters, ist ein doppelsitziges Ventil D angebracht, dessen Spindel mit dem großen Schwimmer

E versehen ist und durch eine Querstange F in den engen Raum G tritt,

der am Deckel des Behälters befestigt ist. Das Gewicht des Schwimmers wird nicht von

dem Ventil, sondern mittelst der Springfeder H und der

Mutterschraube N von der Querstange F getragen. Das Condensationswasser fließt in den Canal

B und sammelt sich im untern Theile des Behälters

A, wie man bei W sieht,

bis es den Schwimmer hebt und das Ausflußventil D

öffnet, durch welches es abfließt.

Fig. 26 ist

ein Längendurchschnitt von einem verbesserten Druckregulator, um den Druck des Dampfes auf seinem Wege vom Kessel aus zu

vermindern. A ist ein Gleichgewichts- oder

doppelsitziges Ventil, dessen Spindel durch die Stopfbüchse B geht und mit dem kurzen Ende des Hebels C

verbunden ist, dessen Drehpunkt sich in D befindet. In

der Nähe des andern Endes dieses Hebels ist mittelst eines Nagels E der Taucher F angehängt,

welcher durch eine Stopfbüchse G über der Dampfröhre

geht. Der Hochdruckdampf, welcher aus dem Kessel durch die Dampfröhren strömt, tritt

in den Regulator bei H, und nachdem er durch die

Ventilöffnungen s, s gedrungen ist, treibt er den

Taucher F in die Höhe, wodurch das Ventil theilweise

geschlossen und das freie Durchströmen des Dampfes vom Kessel aus verhindert wird.

Der Dampfdruck, welcher auf der Taucherseite des Ventils gleichartig erhalten werden

muß, wird durch ein Gewicht W regulirt, wenn man es

nicht vorzieht ein Federgewicht, wie an den Sicherheitsventilen der Locomotiven,

anzuwenden. Ein zu starkes plötzliches Steigen des Tauchers wird durch die

Schutzvorrichtung K mit der Stellschraube M verhindert.

Tafeln