| Titel: | Kannen-Wickelapparat für Baumwolle-Vorspinnmaschinen; von J. H. Johnson in London. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. LXXV., S. 323 |

| Download: | XML |

LXXV.

Kannen-Wickelapparat für

Baumwolle-Vorspinnmaschinen; von J. H. Johnson in London.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Januar 1856, S.

226.

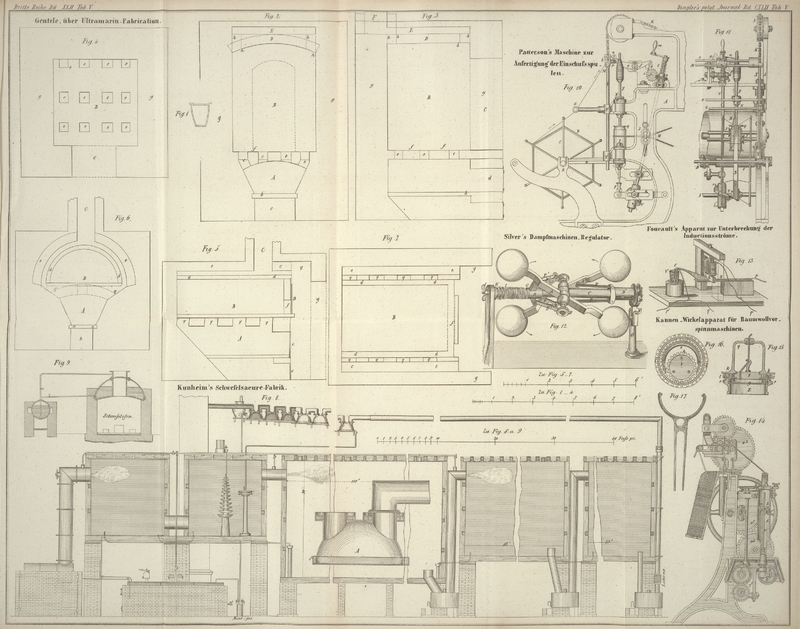

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Johnson's Kannen-Wickelapparat für

Baumwolle-Vorspinnmaschinen.

Diese Erfindung wurde von Hrn. Johann Beugger zu

Wülflingen in der Schweiz gemacht und für Hrn. Johnson in

England am 10. April 1855 patentirt; mittelst dieses Apparates werden die Lunten

oder Bänder der Vorspinnmaschinen concentrisch auf einer Spindel in Windungen von

gleichem Durchmesser aufgewickelt und übereinander gelegt, so daß jede Windung einen

Theil der vorhergehenden bedeckt. Fig. 14 ist ein

durchschnittlicher Aufriß einer auf diese Weise eingerichteten Vorspinnmaschine;

Fig. 15

ist ein senkrechter Durchschnitt des obern Theiles einer Kanne (Flasche, Laterne);

Fig. 16

endlich ein durchschnittlicher Grundriß der excentrischen Wickelbewegung.

A ist eine Kanne, in deren Innerem ein Kolben B, dessen obere Fläche mit Tuch b überzogen, angebracht ist; dieser Ueberzug dient um die nöthige Reibung

zum Beginn einer Lunte zu veranlassen. Der Kolben B ist

in der Mitte mit einer Oeffnung versehen, die mit einer kleinen Scheibe a verschlossen ist und durch welche, sowie durch den

Kolben, die Spindel c geht, deren Zweck es ist, die

vollendete Luntenspule heraus zu ziehen. Das untere Ende der Spindel ist mit einem

kleinen Winkelrade D versehen, von welchem sie eine

drehende Bewegung erhält. Am obern Theil der Kanne befindet sich eine kurze Röhre

E. Der untere Theil der letztern sitzt auf einem

Vorsprunge der Kanne auf und ist bei e mit Zähnen

versehen, mittelst deren er von dem Sternrade f Bewegung

erhält. Mit der Röhre E ist durch Friction mittelst

eines ledernen Ringes g, ein Ring h verbunden, der eine excentrische Oeffnung i

hat, die durch die

Scheibe I, mit Zähnen an der Kante, verschlossen ist.

Die Scheibe I wird durch eine vorspringende Flantsche an

ihrem Platz erhalten, welche in eine excentrische Oeffnung i paßt, während eine ähnliche Flantsche darüber in eine excentrische

Oeffnung in der Platte k greift. Rings um die obere

Kante der Röhre E ist ein Ring l so angebracht, daß er sich lose dreht, und sowohl seine äußere als

innere Peripherie ist mit Zähnen versehen. Mittelst der äußern Zähne erhält er

Bewegung von dem Rade m, und die inneren Zähne dienen

dazu, diese Bewegung der Scheibe I durch die segmentale

Oeffnung n in dem Ringe h

mitzutheilen. Die Bewegungen von diesem Theile des Apparates sind folgende:

1) die Kanne dreht sich um ihre eigene Achse durch die Wirkung des Winkelrades D;

2) die excentrische Scheibe I dreht sich durch Einwirkung

des Ringes l um ihre Achse;

3) die Scheibe I hat auch eine andere drehende Bewegung

um den obern Theil der Kanne, und zwar durch den Ring h,

welcher seine Bewegung von der Röhre E erhält.

Bei Benutzung des Apparates ist es nothwendig, daß das Wegnehmen der Spindeln mit der

vollständigen Lunte und das Einbringen der leeren Spindel, ohne die Theile E und l wegzunehmen, und

ohne das Räderwerk außer Betrieb zu setzen, mit Leichtigkeit geschehen könne. Man

erreicht dieß dadurch, daß man den Ring h, welcher die

excentrische Scheibe I bewegt, durch Reibung des

Lederringes g mit der Röhre E vereinigt. Der Ring h kann daher leicht

weggenommen werden und er nimmt das Stück n mit sich,

welches den Führer q für die Lunte enthält. Es ist auch

eine Anordnung getroffen, durch welche die Theile k und

l, wenn es erforderlich ist, getrennt werden können.

Der Theil k ist mit einer oder zwei Federn, o, versehen, welche die Stifte p in entsprechende Löcher in dem Theil h

drücken und dadurch beide Theile verbunden erhalten. Sollen nun die Theile h und k von einander

getrennt werden, so kann dieß leicht durch einen Druck auf die Stifte p mittelst der in Figur 17 dargestellten

Zange bewirkt werden. Da die innere Oberfläche der obern Kante des Ringes h abgeschrägt ist, so ist es nicht nothwendig, die Zange

zur Vereinigung derselben zu benutzen, weil die abgeschrägte Kante die Stifte

hereindrückt, und die Feder o sie herausdrückt, wenn sie

den Löchern in dem Ringe k gegenüber kommen. Indem die

Lunte die Streckwalzen verläßt, geht sie durch den Führer q und durch eines der Löcher in der Scheibe I,

und ihr Ende wird auf die mit Zeug überzogene Oberfläche des Kolbens B gelegt.

Die obenerwähnten drei vereinigten Bewegungen legen die Lunte in excentrische Ringe

oder Windungen, deren Regelmäßigkeit durch die Reibung gesichert ist, welche von dem

Kolben herrührt, der sich am obern Ende der Kanne befindet und dicht an der Scheibe

I anliegt. Indem nun die Luntenwindung größer wird,

geht der Kolben nach und nach nieder, bis er den Boden der Kanne erreicht, wo dann

die Spule vollendet ist.

Es werden hierauf die Theile h, I und k zusammen weggenommen, und da die Elasticität der Spule

ihr das Bestreben ertheilt, eine größere Länge anzunehmen als die Spindel, so drückt

man sie durch eine kleine Holzscheibe etwas zusammen, die mit einer Oeffnung

versehen ist, welche dicht auf die Spindel paßt. Die Spindel C wird dann gehoben. Der kleine Hals, mit welchem das untere Ende der

Spindel versehen ist, geht durch den Kolben und erreicht mit ihm die kleine Scheibe

a und mit ihr die Spule, welche dadurch gänzlich aus

der Kanne herausgezogen wird. Um eine neue Spindel einzubringen, wird der Kolben bis

zu dem Rande der Kanne durch eine Art Haken gehoben und die neue Spindel nebst

Scheibe a eingesteckt. Die Theile h und k werden dann wieder an ihre Stelle

gebracht und der Betrieb wird auf die gewöhnliche Weise fortgesetzt. N ist die Haupttriebwelle, welche mit einer

Trieb- und Leerrolle, einem Schwung- und einem Zahnrade O versehen ist. Dieses treibt mittelst des Mittlern

Rades O¹ das Rad O² am Ende der vordern Streckwalze. Die zweiten Streckwalzen, werden

mittelst der Zahnräder P, P¹, P², und P³ die

hinteren Streckwalzen mittelst der Räder Q, Q¹

und des Getriebes Q², an der Welle der zweiten

Streckwalzen, getrieben. Das Rad O auf der

Haupttriebwelle treibt auch das Getriebe O⁴

mittelst des Zwischenrades O³.

An der Welle R des Getriebes O⁴ sind die Winkelräder R¹

befestigt, welche im Eingriff mit den Winkelgetrieben D

der Kanne stehen. Das Rad O³ treibt auch ein

Getriebe auf einer zweiten Welle S, und dieses die

Winkelräder S¹, welche im Eingriff mit den

Winkelgetrieben S², an der stehenden Welle S³ sind, wodurch das Rad m gedreht wird. Die Welle S ist an ihrem Ende

mit einem Getriebe T versehen, das mit einem zweiten

Getriebe T¹, an der untern Welle T², im Eingriff steht. Diese Welle treibt die

Räder T³, welche mittelst der Räder T⁴ die Winkelräder T⁵ Betrieb setzen. Letztere sitzen aber lose auf der Welle S und drehen sich in derselben Richtung, jedoch mit

einer verschiedenen Geschwindigkeit. Diese Räder T⁵ sind mit den Winkelgetrieben U auf den

stehenden Wellen U¹ im Eingriff, welche die Räder

f umtreiben. Die Räder R¹, S¹ und T⁵ sind in bedeutender Entfernung von einander angebracht; die dazwischen

vorhandenen Kannen treiben einander mittelst der Räder V, mit denen jede Kanne versehen ist und die sämmtlich in einander greifen.

Wegen dieser Anordnung drehen sich einige Kannen rechts und andere links, und

veranlassen daher eine Verschiedenheit in der Richtung des Auswindens der Lunten,

was übrigens gleichgültig ist. Diese Anordnung gestattet auch allen Rädern e und l einander zu treiben;

das Rad e einer Kanne wird durch das Rad f getrieben und beide haben gleiche Richtung, während

das nächste Rad m sich in einer andern Richtung dreht,

den Ring l der benachbarten Kanne aber derart betreibt,

daß sich der Ring l der ersten Kanne in derselben

Richtung wie das Rad e dreht, und somit diese Kanne

selbst. Diese Combination hat lediglich den Zweck, daß die Wellen S³ und U³

neben einander gelegt werden können.

Die Leistungen dieser Maschinen sollen weit bedeutender als die der älteren seyn,

während eine geringere Drehung der Lunten oder Bänder erforderlich ist.

Tafeln