| Titel: | Die Dubochet'schen Kohksöfen mit geneigter Sohle auf der de Wendel'schen Kohksöfen-Anlage bei Saarbrücken. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. XCV., S. 414 |

| Download: | XML |

XCV.

Die Dubochet'schen

Kohksöfen mit geneigter Sohle auf der de Wendel'schen Kohksöfen-Anlage bei

Saarbrücken.

Im Auszuge aus der Berliner Zeitschrift für Bauwesen, 1855,

durch die österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1856, Nr.

33.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ueber die Dubochet'schen Kohksöfen mit geneigter Sohle.

Unter den in neuerer Zeit so häufig auftauchenden Modificationen im Baue der

Kohksöfen verdient der Dubochet'sche Kohksofen mit

geneigter Sohle eine Erwähnung. Dieses System wurde im Jahre 1851 auf der Dubochet'schen Gasanstalt zu Paris von dem Ingenieur Pauwels erfunden, in Preußen, Frankreich und England

patentirt und ist bald nach der Erfindung auf der Kohksofen-Anlage der Madame

Veuve de Wendel an der Saarbrückener Eisenbahn zwischen

den Stationen Dutweiler und Sulzbach in großem Maaßstabe zur Ausführung gekommen. Es

bestehen daselbst 100 solcher Oefen, wovon die Hälfte bereits seit Anfang 1854 im

Betriebe ist.

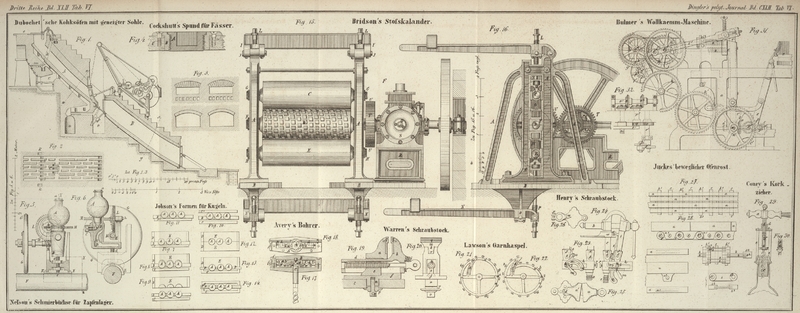

Fig. 1 stellt

den Längendurchschnitt eines Dubochet'schen Kohksofens

dar. Derselbe besteht aus dem Destillirofen A und dem

Abkühlungsofen B. Die Sohlen beider Oefen liegen in

einer stetigen geneigten Kreiscurve von 142 Wiener Fuß Radius, welche am obern Ende

des Destillirofens 52 Grad, am untern Ende des Abkühlofens 30 Grad gegen den Horizont ansteigt. Die

lichte Breite beider Räume beträgt 6,3 Wiener Fuß und die lichte Höhe normal

gemessen bis zu den Kämpfern der Gewölbe 23,5 Wiener Zoll.

Der Destillirofen ist mit einem scheitrechten Gewölbe aus feuerfesten Steinen

geschlossen. Fig.

3 zeigt einen normalen Durchschnitt nach der Linie vw. Die untere Oeffnung ist mit einer kreisförmig

gebogenen gußeisernen Thüre a versehen, welche mit

feuerfesten Steinen verkleidet ist. Beim Aufheben dreht sie sich mittelst zweier

Arme um die Bolzen der Ständer b. Eine ähnliche, aber

horizontale Thüre schließt die obere Oeffnung des Destillirraumes ab und läßt sich

mittelst dem daran befindlichen verticalen Hebel leicht aufklappen.

Nahe der obern Oeffnung im Scheitel des Gewölbes befindet sich ein kurzer runder

Canal d, welcher mittelst eines halbkreisförmig

gebogenen gußeisernen Rohres mit dem Canale h in

Verbindung steht, welcher letztere in der Mitte des quer über dem Gewölbe liegenden

horizontalen Canales i einmündet. Der Canal i verlängert sich zu beiden Seiten über die innere

Flucht der Seitenwände des Ofens hinaus, so daß er innerhalb der Seitenmauern in

zwei Schornsteinen k abwärts geführt werden kann, wie

dieß die punktirte Linie in Fig. 1 angibt.

Unterhalb der Ofensohle münden diese beiden Schornsteine in einen durch die ganze

Breite des Ofens gehenden Quercanal l. In dessen Decke

befinden sich sieben Oeffnungen gleichmäßig in der ganzen Ofenbreite vertheilt.

Communicirend mit ihnen und nach derselben Eintheilung laufen unter der Sohle des

Ofens sieben Canäle hin und dehnen sich auf die ganze Länge des Destillirraumes nach

oben und nach unten aus. Oben sind sie geschlossen, unten jedoch am Ende der Sohle

ist das ganze Canalsystem rückwärts gekröpft und schließlich in einen Quercanal

vereinigt, dessen Sohle in der Mitte eine Oeffnung hat, wodurch die Verbindung mit

dem längs der ganzen Ofenreihe hinlaufenden Feuercanal n

entsteht. Die Anordnung des Canalsystems unter der Ofensohle ist in Fig. 2 ersichtlich, welche

einen Durchschnitt durch dasselbe parallel mit der gekrümmten Flache der Ofensohle

darstellt. Für je 50 Oefen ist ein eigener Feuercanal n

vorhanden, dessen Querschnitt in dem Maaße continuirlich wächst, als er von dem Ende

der Ofenreihe gegen den Schornstein hin mehr und mehr Oefen aufnimmt. Dieses Wachsen

ist durch Vertiefung der Sohle bewirkt, und es mißt die Höhe des Canals n unmittelbar vor dem Schornstein 7,5 Wiener Fuß. Für

sämmtliche in einer fortlaufenden Reihe gelegene 100 Oefen sind also zwei

Feuercanäle vorhanden, die sich in Mitte der Ofenreihe unter einem rechten Winkel

umbiegen und in einem gemeinschaftlichen Schornsteine vereinigen.

Der Schornstein hat eine Höhe von 159 Wiener Fuß und an der obern Mündung eine lichte

Oeffnung von 6,3 Fuß. Unterhalb des Quercanals l im

Mittel des Ofens liegt eine Rostfeuerung C mit

Aschenfall, welche ihre Flamme in das Canalsystem unter der Ofensohle ergießt. Um

die Flamme gleichmäßiger zu vertheilen, ist hier der mittlere der sieben Canäle

durch einen als Abweiser dienenden Stein geschlossen. In dem über dem Feuerraume

befindlichen übergekragten Mauerwerk sind die Canälchen m, welche die Verbindung der sieben Längscanäle mit der atmosphärischen

Luft herstellen.

Zwischen dem Destillir- und Abkühlungsofen liegt ein an den Enden der

Ofenreihe zugänglicher Gang o. Den normalen Querschnitt

des Kühlofens nach der Linie xz zeigt Fig. 3. Die

obere Oeffnung schließt eine vertical zu bewegende Schieberthüre, die untere eine

zweiflüglige Thüre, die Uebermauerung des Gewölbes ist abgetreppt und trägt das

schräge Schienengeleise für einen beweglichen Krahn.

Ueber dem Gange o verbindet ein System aus Gußstücken

beide Oefen auf folgende Weise: Ein Rahmen faßt die Oeffnung des Kühlofens ein, ein

zweiter Rahmen liegt in der Fläche der Ofensohle über dem Gange. Bündig mit der

innern Flucht der Seitenmauern schließen sich 2 Seitenwangen an, welche in der Höhe

des Destillirofengewölbes durch eine Querplatte verbunden sind, gegen die sich das

Gewölbe stützt. Diese Gußstücke sind durch Schraubenbolzen fest verbunden und durch

die Verstärkungsrippen im Mauerwerk befestigt.

Hinter den Wangen sind die Mauern des Kühl- und Destillirraumes in der ganzen

Stärke durchgeführt, und ruhen auf einem flachen Bogen, der über den Gang o in der Höhe und in der Neigung des schrägen Rahmens

gespannt ist. Durch diese Anordnung wird einerseits die ununterbrochene Fläche der

Seitenwände und der Sohle der beiden Oefen hergestellt, andererseits der Schub des

Destillirofens auf die Seitenwände des Kühlofens zurückgeführt. Den schrägen Rahmen

in der Fläche der Sohle schließt eine nach unten sich öffnende Thüre bündig ab. Sie

wird in ihrem Verschluß durch eine in eingemauerten Lagern haftende, mit einem

Sperr-Rädchen versehene Winde gestützt.

Das Verfahren beim Betriebe des Ofens ist folgendes:

Beim allerersten Beginn wird der Ofen angewärmt, indem auf dem Roste C ein hinlänglich starkes Steinkohlenfeuer so lange

unterhalten wird, bis im Destillationsraume Rothglühhitze vorhanden ist. Alsdann

füllt man den Destillirofen A durch die Thüre bis

obenhin mit Kohlen an, läßt jedoch die Oeffnung d frei,

indem man davor mit einem Spaten eine Vertiefung bildet. Das Füllen geschieht aus

Kohlenwägen, welche auf

einer Eisenbahn e über dem Ofenmauerwerke zugeführt

werden. Die eingestürzten Kohlen fangen in Berührung mit den glühenden Ofenwänden

sogleich Gase zu entwickeln an, welche innerhalb der Zwischenräume der Kohlen in die

Höhe steigen, sich im obersten Theile ansammeln und durch die Oeffnung d entweichen. Von hier aus gelangen sie durch das kurze

Gasrohr in den Canal h, treten aus diesem aber in die

Mitte des Quercanals i und theilen sich hier nach rechts

und links in zwei Ströme, welche durch die abwärts führenden Schornsteine k zu jeder Seite des Ofens in den Ouercanal l gelangen und diesen in der ganzen Breite des Ofens

anfüllen. Bis hieher gelangen die Gase, ohne mit atmosphärischer Luft in Berührung

gekommen zu seyn. Indem sie nun durch die 7 Oeffnungen über dem Canale l in das Canalsystem unter der Ofensohle treten,

empfangen sie durch die 7 Canälchen m Strahlen

atmosphärischer Luft und beginnen sogleich mit großer Lebhaftigkeit zu brennen. Zur

Regulirung des Luftzutrittes sind die Canälchen m vorn

durch gußeiserne Ventile geschlossen. Die Flamme zieht längs der Ofensohle hin und

entweicht in den Hauptcanal n, und längs diesem zur

gemeinschaftlichen Esse. Der Verkohkungsproceß geht durch die Heizkraft der

Verkohkungsgase von selbst fort; ein ferneres Heizen durch den Herd ist nicht mehr

nöthig; die Herdthüre wird daher sorgfältig verschlossen. Zur Regulirung des Zuges

dient der Schuber über dem Canale o.

Ist die Verkohkung fast beendet und die Gasentwickelung zu gering, um eine wirksame

Heizung zu erzeugen, so isolirt man den Ofen von dem Zuge des Schornsteins durch

Schließung des Schubers über dem Canale o, öffnet

dagegen den Schuber über dem Canale p, durch welchen die

Gase in einen benachbarten Ofen entweichen und dadurch dessen Verkohkung

begünstigen.

Ein Ofen faßt 6 Wägen à 18 Centner, oder im Ganzen

108 Centner Steinkohlen, welche in nicht ganz 3 Tagen verkohlt sind. Man öffnet

alsdann mit Hülfe des längs der Ofenreihe verschiebbaren Krahns, nachdem die untere

Thüre des Kühlofens gehörig geschlossen und abgestützt worden, dessen obere

Schieberthüre und zieht zuletzt die untere Thüre des Destillirofens auf. Die Kohks

verlieren dabei ihren Stützpunkt und rutschen mit einem Male in den Kühlraum hinab.

Sind die Thüren wieder herabgelassen, so werden die Fugen zwischen ihnen und dem

Rahmen mit Lehmmörtel verstrichen, damit der Luftzutritt und die Verbrennung der

Kohks verhindert werde. Da dieß von oben der Hitze wegen nur zum Theil möglich ist,

so wird die in der Fläche der Ofensohle befindliche schräge Thüre mittelst der Winde geöffnet und

das Verstreichen der Fugen von dem Gange o aus

bewirkt.

Hienach wird der Destillirraum sogleich wieder mit Kohlen geladen und die Verkohkung

geht dann in gleicher Weise ununterbrochen fort.

Ein Dubochet'scher Kohksofen auf der de Wendel'schen

Anlage kostet circa 2000 Thlr. und liefert per Tag 30 Ctr. Kohks bei einer Ausbeute von 60 Proc.

Kohks aus den dortigen Kohlen.

Es mag noch schließlich erwähnt werden, daß die Verkohlungsproducte von 50 Oefen vor

ihrem Eintritte in die gemeinschaftliche Esse, d.h. den Feuercanal n, aus diesem nach Bedarf unter eine seitlich

angebrachte Dampfkesselanlage geführt werden können, die den Dampf für eine

25pferdige Dampfmaschine liefert. Diese Dampfmaschine betreibt in einem eigenen

Gebäude zwei Kohlenwäschen, deren jede besteht: aus einer Mühle zum Zerkleinern der

Kohlen, einem Siebe, 4 Waschkasten und 5 Becherketten zum Emporheben des

gewaschenen, von Schiefer, Kies und andern fremden Beimengungen befreiten

Steinkohlengruses.

Tafeln