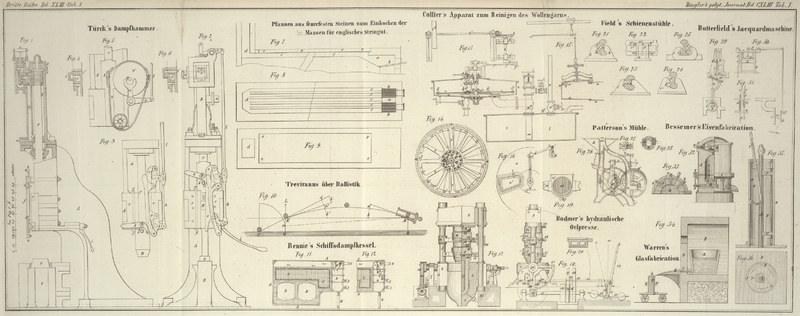

| Titel: | Ueber den neuen Dampfhammer, welchen Hr. Türck, Director der Eisenbahn-Werkstätten zu Chartres, construirte; Bericht des Bergingenieurs Leseure. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. II., S. 18 |

| Download: | XML |

II.

Ueber den neuen Dampfhammer, welchen Hr.

Türck, Director der

Eisenbahn-Werkstätten zu Chartres, construirte; Bericht des Bergingenieurs

Leseure.

Aus den Annales des Mines, fünfte Reihe, Bd. VIII S.

533.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ueber Turck's neue Dampfhammer.

Der Dampfstempelhammer leistet jetzt in der Industrie, namentlich zum Ausschmieden

großer Eisenstücke, bedeutende Dienste. In den Maschinenwerkstätten aber, wo die

anzufertigenden schmiedeisernen Theile meistens geringere Größen haben, ist dieser

Hammer minder zweckmäßig, weil sein Betrieb zu kostbar wird. Der Stempel gibt

nämlich in der Minute eine zu beschränkte Anzahl von Schlägen, und man muß daher zur

Erlangung einer gegebenen Wirkung eine sehr bedeutende Dampf- und

Brennmaterialmenge aufwenden. Der Dampf wirkt einfach und ohne Expansion; durch die

Abkühlung des Cylinders bei jedem Ausströmen wird eine reichliche Condensation

desselben veranlaßt, auch ist eine große Dampfmenge erforderlich um den freien Raum

zwischen dem Kolben und dem Cylinderboden auszufüllen, ein Raum, dessen Höhe

derjenigen des geschmiedeten Stückes wenigstens gleich ist.

Hr. Türck hat einen Stempeldampfhammer zu construiren

gesucht, welcher frei von diesen Nachtheilen ist und eine sehr ausgedehnte Anwendung

gestattet. Da angenommen werden darf, daß die Stärke des Schlags proportional dem

Gewicht multiplicirt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit ist, so ersetzt er die

starken Massen der älteren Hämmer durch leichtere, denen er eine größere

Geschwindigkeit ertheilt.

Zur Erreichung seines Zwecks hat Hr. Türck eine Reihe von

sehr sinnreichen Constructionen ausgedacht, die in jeder Hinsicht Beachtung

verdienen. Die Schwere spielt nicht mehr die Hauptrolle bei der Bewegung des

Stempels und die Geschwindigkeit rührt im Wesentlichen von der Wirkung des Dampfes

über dem Kolben her. Ist seine Construction auch nicht das erste Beispiel von einem

leichten Hammer mit großer Geschwindigkeit, so kennen wir doch keine glücklichere

und praktischere Lösung der Aufgabe, wie man aus dem Nachstehenden ersehen wird.

Beschreibung des Apparates. – Der Dampfcylinder

B (Fig. 1 und 2) ist an dem gußeisernen

Gerüst A festgeschraubt, dessen Form die Abbildungen

verdeutlichen und welches aus einem Stück gegossen ist.

Die gußeiserne Chabotte F ist unabhängig von dem Gerüst;

sie liegt auf einer einfachen Reihe von Hölzern, gegen die man von unten Erde

treibt, in dem Maaße als die Stöße den Boden zusammendrücken. Sie nimmt den

stählernen Amboß G auf, der mit Keilen befestigt und in

die richtige Stellung gebracht wird.

Am untern Ende des Stempels ist eine verstählte Bahn H

angebracht, die nur durch einen Schließkeil mit jenem verbunden ist und daher nach

Belieben eingesetzt oder weggenommen werden kann.

Der Kolben p mit Metallliederung ist mit zwei

Gegenmuttern versehen, die ihn unveränderlich festhalten. Die dicke Kolbenstange C ist mit dem Kolben aus einem Stück geschmiedet, um

Brüche und Störungen der Verbindungen zu verhindern, welche bei den gewöhnlichen

Stempelhämmern sehr häufig sind. Die Stärke dieser Stange verbürgt ihre Festigkeit

und man wird sehen, daß sie eine wesentliche Rolle bei dem Betriebe des Hammers

spielt.

Die Eisenstücke g, g, sind die Führer des Stempels und

können einander genähert oder in dem Maaße als sie sich abnutzen, leicht

ausgewechselt werden. Die gußeisernen Platten r, r

erhalten den Stempel zwischen seinen Führern.

Der Cylinderdeckel D ist mit einem Stößer E versehen, welcher aus Kautschukscheiben besteht und

den Zweck hat, in dem ausnahmsweisen Fall zu wirken, wo eine eingetretene Störung

der Vertheilung den Kolben veranlaßt gegen den Cylinderdeckel zu stoßen.

Die Platte m, der Hülfssitz des Schiebers t, hat den Zweck, den Dampfdruck zu tragen und die

Bewegung des Schiebers zu erleichtern, welcher von einem zu großen Seitendruck

befreit ist und daher eine längere Dauer hat.

Der Dampf strömt mittelst der Röhre a vom Kessel herbei

und entweicht durch die Röhre s in die Atmosphäre. Die

Canäle c' und c führen den

Dampf über und unter den Kolben.

Man kann nun, je nachdem es für zweckmäßig erkannt wird, zur Bewegung des Schiebers

das eine oder das andere der beiden nachstehend beschriebenen Systeme anwenden.

1) Ein lederner Laufriemen z (Fig. 5) ist bei b mittelst eines Gelenkes mit dem Stempel verbunden und

läuft um die Scheibe p', die er während der auf-

und niedergehenden Bewegung des Stempels umdreht. Die Scheibe ist schwer und setzt

daher durch die erlangte lebendige Kraft ihre Drehung fort; auch ist der Laufriemen

z so lang, daß er diese fernere Drehung gestattet, wenn der

Stempel still steht. Der mit der Scheibe verbundene Daumen q ertheilt stets die erforderliche Impulsion dem Hebel n und mittelst der Stange l

dem Schieber. Die Curve dieses Daumens ist so construirt, daß sich der Dampf am Ende

des Aufganges zusammenpreßt und daß vor dem Ende des Niedergangs eine Expansion

entsteht.

2) Das zweite System der Bewegung gewährt den Vortheil, daß es beliebige

Veränderungen im Laufe des Hammers gestattet und ist doch nicht complicirter. Ein

Knopf b (Fig. 2, 3 und 4), welcher an dem Stempel

befestigt ist, trägt einen Daumen d, der sich frei um

jenen drehen kann und dessen Schwerpunkt außerhalb der Achse des Knopfes fällt.

Dieser Daumen drückt wechselsweise gegen den Hebel e

oder f; ersterer bewirkt das Ausströmen des Dampfes, und

letzterer das Einströmen des Dampfes auf den Kolben. Ihre Bewegungen sind durch die

mit Gelenken versehenen Hebel h, h' und diese durch die

Stange k mit einander verbunden; die Stange l überträgt die Bewegung mittelst eines letzten Hebels

n auf den Schieber.

Ein an der Dampfröhre angebrachter Hahn dient zur Regulirung der Stärke der Schläge.

Eine am Boden des Cylinders angebrachte Rinne nimmt das Condensationswasser auf und

gießt es nach u aus, so daß an der Kolbenstange C nur wenig hinabläuft. Wenn die Schieberstange unter

der Büchse herauskommt, so tröpfelt das Wasser unaufhörlich ab, weßhalb man die von

oben niederwärts gehende Bewegungsmittheilung anwendet. Das in der Schieberbüchse

sich bildende Condensationswasser fällt alsdann auch durch die Leitung c dem Reservoir u zu.

Zur Vervollständigung dieser Beschreibung haben wir noch Folgendes zu bemerken.

Der Hebedaumen d dient nicht bloß bei der zweiten Art der

Schieberbewegung zur Uebertragung der Bewegung des Stempels auf den

Vertheilungsschieber; sondern da sein Schwerpunkt außerhalb des Knopfes b fällt, so vollendet er seine Bewegung durch seine

lebendige Kraft, mag der Stempelhammer in irgendwelcher Höhe aufgehalten werden. Der

Schieber kann seinen Aufgang vollenden, und der Stempel geht vom Ausgangs-

oder Ruhepunkte an aufwärts.

Der schädliche Raum umfaßt nur die Leitung c' und den

Raum zwischen dem Cylinderboden und der obern Seite des ruhenden Kolbens; er ist

bedeutend vermindert und sein Einfluß durch die Zusammenpressung des Dampfes fast

ganz aufgehoben.

Betrieb des Apparates. – Die vorhergehende

Beschreibung hat gezeigt, daß der Dampf fortwährend und so wie er vom Kessel kommt,

unter dem Kolben

wirkt. Wegen des großen Durchmessers der Stange aber drückt er nur auf einen Theil

der Kolbenoberfläche. Dagegen ist die andere, obere Fläche des Kolbens gänzlich der

Einwirkung des durch die obere Leitung c'

herbeiströmenden Dampfes ausgesetzt. Durch diese Oberflächendifferenz entsteht eine

effective Kraft, die mit dem Gewicht zusammenwirkt um den Kolben von oben nach unten

zu treiben.

In Fig. 1 hat

der Kolben das obere Ende seines Laufes erreicht. Der Schieber t hat die Admissionsöffnung c' über dem Kolben entblößt, und nach dem Gesagten wird derselbe

niedergestoßen. Der Hebedaumen d wirkt auf den Hebel e (Fig. 2 und 3), und mittelst der

erwähnten zwei Hebel und der Stange l nimmt der Schieber

die in Fig. 4

angegebene Stellung ein. Der Admissionscanal c' ist nun

geschlossen; der Kolben hat fast die Hälfte seines Laufes erreicht. Von diesem

Augenblick an ist der Hebel e der Richtung des Daumens

parallel; jener bleibt daher unbeweglich und der Dampf wirkt durch Expansion.

Wenn der Stempel das zu bearbeitende Stück erreicht, so dreht sich der lange Arm des

Hebedaumens d, in Folge seiner lebendigen Kraft, um den

Knopf b und stößt in der Art gegen den Hebel e, daß derselbe den Schieber in die Stellung Fig. 6 bringt.

Die Verbindung des Cylinders mit der Ausströmungsöffnung s ist hergestellt, und da nun der im obern Theil des Cylinders befindliche

Dampf in die Atmosphäre entweicht, so hebt der bleibende Druck unter dem Kolben

denselben wiederum und führt ihn zum Ausgangspunkte zurück. Es versteht sich, daß

alle diese Bewegungen sehr schnell, fast augenblicklich hinter einander folgen.

Es hat jedoch der Hebel e durch seinen Zurücktritt den

Hebel f vorwärts geschoben und mit dem Daumen in

Berührung gebracht. Vom Anfang des Aufsteigens an bewegt der von dem Hebel f gedrückte Daumen sich so lange an dem Knopf b, bis dieser gegen den Aufhalter b' tritt. Alsdann drückt der Daumen seinerseits gegen den Hebel f und schiebt ihn zurück, so daß bei zwei Dritteln des

Aufganges der Schieber in die Stellung Fig. 4 zurückgebracht ist.

Der Dampf drückt sich im obern Theile des Cylinders zusammen, unterbricht die

aufgehende Bewegung und bereitet sich für eine neue Admission vor.

Am Ende des Laufes haben der Schieber und die Hebel e und

f die in Fig. 1 angegebene Stellung

wieder erlangt.

Die Bewegung, welche durch die Scheibe und den Laufriemen erlangt wird, ist aus Fig. 5

ersichtlich.

Jede gewünschte Verminderung der Stärke und Schnelligkeit der Schläge läßt sich mit

der größten Leichtigkeit mittelst eines Hahns bewirken, der das Einströmen des

Dampfes regulirt.

Theoretische Betrachtungen. – Wir wollen nun

mittelst annähernder Berechnungen den Türck'schen

Dampfhammer mit den früheren, z.B. dem Cavé'schen,

vergleichen.

Als Beispiel wählen wir den in der Eisenbahnwerkstatt zu Chartres im Betriebe

stehenden Stempelhammer. Er wiegt 200 Kilogr. Der Cylinderdurchmesser beträgt 0,16

und der Kolbenstangendurchmesser 0,10 Met. Die einander entsprechenden Oberflächen

über und unter dem Kolben betragen 201 und 78 Quadratcentimeter, und die eigentlich

wirkende ist die letztere. Wenn der Dampf mit 2 1/2 Atmosphären Druck einströmt, so

beträgt der dem Gewicht hinzugefügte Druck 201 Kilogr.; zusammen 401 Kilogr. Wenn

aber, wie es in der Praxis häufig der Fall ist, der Dampfdruck 4. Atmosphären

beträgt, so wird die effective Kraft 322 + 200 = 522 Kilogr. betragen.

Nehmen wir jetzt an, daß der Dampf während des ganzen Kolbenlaufs mit vollem Druck

wirkt, so ist leicht zu bestimmen, welches Gewicht man einem Stempel, welcher bloß

in Folge der Schwere fällt, geben müßte um einen Stoß von gleicher Stärke zu

erlangen.

Im letztern Fall ist die Formel PV²

entsprechend 2 Pgh; und bei dem Türck'schen System entsprechend P' . 2 F/P' g . h,

oder 2 . F . g . h. Dieses Gewicht wäre nämlich die

Anzahl Kilogramme, welche die Kraft ausdrücken, womit der Stempel niedergeht.

Der Vortheil ist groß; Türck erhält mit einem Hammer von

200 Kilogr. Gewicht denselben Effect wie mit einem von 400 oder 522 Kilogr., je nach

dem Druck des treibenden Dampfes.

Dieß ist aber noch nicht alles: ein Hammer von 522 Kilogr. würde bei dem gewöhnlichen

System einen Gesammtdruck von nicht weniger als 750 Kilogr. erfordern, um sowohl die

gehörige aufsteigende Geschwindigkeit zu erzielen, als die Reibung etc. zu

überwinden. Der Cylinder müßte einen Querschnitt von 242 Quadratcentimetern statt

201 haben. Die Dampfersparung würde daher bei gleichem Kolbenzug 1/6 betragen.

Die Expansion, welche bei den Türck'schen

Dampfstempelhämmern stattfindet, haben wir bei dieser Berechnung unberücksichtigt

gelassen, während sie einen beträchtlichen Vortheil gewährt. So ergibt z.B. die

genaue Berechnung für eine Expansion von 1/2, daß man mit dem Hammer von 200 Kilogr.

und einem Dampfdruck von 2 1/2 Atmosphären, denselben Schlag erhält, wie mit einem

Hammer von 370 Kilogr., welcher durch sein eigenes Gewicht fällt. Die Ersparung an

Dampf betrüge daher 70 Proc. bei einem Kolbenlauf von 1 Meter.

Wenn der effective Druck im Dampfcylinder 4 Atmosphären beträgt, so erlangt man

dieselbe Wirkung wie mit einem gewöhnlichen Stempelhammer von 470 Kilogr. Gewicht,

und die Dampfersparung, wie sie sich aus der Differenz der Cylinderquerschnitte und

aus der Expansion berechnet, würde bei einem Kolbenlauf von 1 Meter 75 Procent

betragen.

Vortheile des neuen Dampfhammers: 1) Dampfersparung. – Wir haben obige Berechnungen nur

behufs einer annähernden Abschätzung gemacht. Selbst bei den gewöhnlichen Stempeln

findet eine Art von Expansion des Dampfes statt, weil der Hammer nicht in dem

Augenblicke stehen bleibt, wo die Ausströmung beginnt. Er steigt noch um eine

gewisse Höhe aufwärts, die jedoch niemals ein Viertel des ganzen Kolbenlaufes

erreicht. Die gegebenen Ziffern würden auch für einen Kolbenlauf von 0,70 Meter, wie

er gewöhnlich stattfindet, geringer seyn. Dagegen kommt bei dem neuen System der

schädliche Raum fast gar nicht in Betracht. Die Condensation bleibt dieselbe wie bei

den gewöhnlichen Maschinen, weil der Dampf fortwährend unter dem Kolben vorhanden

ist.

Hr. Türck bekleidet den Dampfcylinder mit Holz, und wir

erinnern, daß der Dampf sich während der Beendigung des Stempelaufganges

zusammendrückt; auf diese Weise wird einem Dampfverlust vorgebeugt. Nach Allem kann

man annehmen daß die Ersparung an Dampf mittelst des neuen Hammers oft bis 60

Procent betragen muß.

2) Geschwindigkeit der Schläge. – Die Hammerschläge

erfolgen sehr schnell, um ein Drittel schneller als bei den Cavé'schen Hämmern. Der Kolben geht auch fast eben so schnell

aufwärts, weil fortwährend Dampf unter ihm vorhanden ist, welcher nach dem Schlage

fast augenblicklich wirkt. Diese Wirkung des Dampfes ist so schnell und so kräftig,

daß sie ohne die Wirkung der Zusammenpressung, welche sich im letzten Drittel des

Aufganges fühlbar macht und die Aufgangsgeschwindigkeit nach und nach aufhebt,

offenbar schädlich seyn würde; sobald die Admission dem Dampfe geöffnet ist, wird

der Hammer von Neuem niedergeschleudert. Der Türck'sche

Dampfhammer gibt leicht 100 Schläge in der Minute und würde bei einem Dampfdruck von

4 bis 5 Atmosphären im Cylinder auch 150 Schläge machen können.

3) Die Vertheilung wird durch die Maschine bewirkt

– Der von Hrn. Türck bei seinem Apparat

angewendete Mechanismus gestattet dessen Betrieb ohne Beihülfe von Menschenhänden.

Bei dem Nasmyth'schen Hammer ist das System, welches die

Höhe des Hubes verändert,

sehr complicirt. Bei Türcks System ist aber der

Vertheilungsmechanismus eben so einfach als fest; anstatt die Höhe des Falles oder

die Hubhöhe zu verändern, regulirt man die Geschwindigkeit und die Kraft der Schläge

mittelst des Hahns durch welchen die Dämpfe vom Kessel her einströmen.

4) Geringere Anlagekosten. – Für einen gleich

starken Schlag ist bei dem neuen Hammer das Gewicht des Stempels bedeutend

vermindert. Die Dimensionen des Cylinders, des Gerüstes, des Kolbens etc. sind

ebenfalls geringer. Da überdieß die Anzahl der Schläge die doppelte ist, so sind die

Leistungen eines solchen Hammers eben so bedeutend als die von zwei gewöhnlichen

Stempelhämmern.

5) Ersparung an Arbeitslohn und Brennmaterial. –

Wir brauchen kaum zu bemerken, daß der sehr geschwind gehende Dampfhammer doppelt so

viele Stücke bei gleicher Anzahl von Hitzen auszuschmieden vermag. Dadurch werden

aber die Arbeitslöhne für die Schmiede und die Kosten für das Brennmaterial zum

Wärmen der Stücke auf die Hälfte ihres Betrages bei den gewöhnlichen Stempelhämmern

vermindert.

Folgerungen. – Die Verbesserungen, welche Hr. Türck an den Dampf-Stempelhämmern eingeführt hat,

sind besonders vortheilhaft für die Maschinenbauwerkstätten und die Eisenhütten, wo

Maschinentheile von Mittlern oder kleinen Dimensionen, wie Stäbe, Wagenachsen,

Pflugeisen etc. auszuschmieden sind. Der neue Stempelhammer entspricht allen

Anforderungen einer guten Fabrikation; er beschleunigt die Arbeit, und erspart an

Ausgaben für Anlage, Aufstellung und Betrieb des Apparates. Ueberdieß kann er zu

allen Arten von Arbeiten benutzt werden. Zum Schmieden großer Stücke und zu einigen

besondern Arbeiten des Hüttenbetriebes sind bekanntlich sehr schwere Hämmer

erforderlich; um in diesen Fällen das Türck'sche System

zum Betriebe des Stempels anzuwenden, braucht man nur den Durchmesser der Stange zu

vermindern und das Gewicht des Hammers zu vermehren; man würde die Zusammenpressung

und die Expansion des Dampfes benutzen, und den Dampfverlust durch den schädlichen

Raum vermeiden; dadurch würde man eine Dampfersparung erreichen, welche sich auf 30

Procent belaufen könnte, und zugleich einen Theil der oben erwähnten Vortheile

erzielen.

Tafeln