| Titel: | Verbesserungen in der Glasfabrication, von T. Warren zu Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. IX., S. 34 |

| Download: | XML |

IX.

Verbesserungen in der Glasfabrication, von

T. Warren zu

Glasgow.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Sept. 1856, S. 150

und 153.

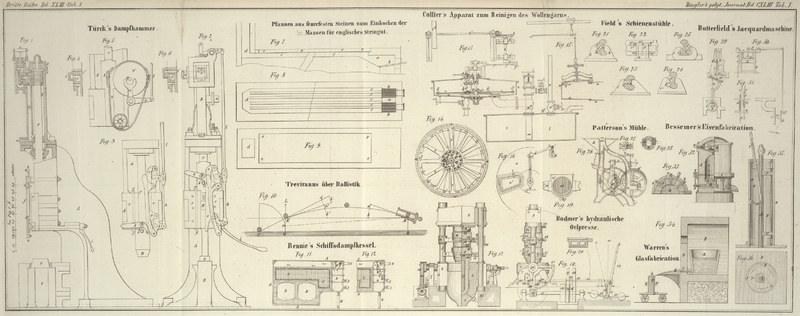

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Warren's Verbesserungen in der Glasfabrication.

Die erste Verbesserung, welche sich der Erfinder am 27.

November 1855 patentiren ließ, besteht darin, daß man das geschmolzene Glas aus dem

Hafen, worin es geschmolzen wurde, nicht erst wie bisher, in einen andern Hafen oder

Tiegel und aus diesem in die Form oder auf die Gießplatte ausgießt, sondern

unmittelbar auf letztere oder in die Formen. Dadurch wird nicht allein das Glas

heißer und flüssiger vergossen, sondern es wird auch an Fabricationskosten erspart.

Dieses Verfahren ist nicht nur auf solche Gegenstände anwendbar, die in Formen

gegossen werden, sondern auch beim Gießen von Spiegeln und andern Platten, sowie bei

der Fabrication von Glasröhren, welche gußeiserne oder andere Röhren ersetzen sollen. Die

Kernstäbe oder die Apparate durch welche die innere Höhlung der Röhren gebildet

wird, sind zusammenlegbar, so daß der Kern sogleich nach dem Eingießen der Glasmasse

in die Röhrenform herausgenommen werden kann, um die Röhre abkühlen zu lassen. Hohle

Glaswaaren anderer Art, können auf ähnliche Weise mit zusammenlegbaren Kernen

gegossen werden.

Fig. 34 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch den Ofen und den Schmelzhafen einer Glashütte,

und zeigt den Betrieb mit der Verbesserung. Vor dem Ofen steht auf einem Wagen die

Form zu einem Glascylinder oder zu einer gläsernen Röhre, zur Aufnahme des flüssigen

Glases bereit. Die Glashäfen A können die jetzt

gebräuchlichen Formen haben und auch eben so in dem Ofen B angebracht seyn. Nun war es bis jetzt gebräuchlich, das geschmolzene

Glas aus dem Hafen A mittelst eines Schöpflöffels

herauszunehmen; dagegen sind für das neue Verfahren in den Wänden D Oeffnungen C angebracht,

damit die Glasmasse aus den Häfen mittelst der Vorlagen E in die Form F gelangen kann. Die

Abstichöffnung wird während des Schmelzprocesses, wenn nicht gegossen wird, mit

einem Thonstöpsel verschlossen. Die Vorlage oder der Ausguß E tritt möglichst weit vor der Ofenwand hervor, so daß die auf dem Wagen

G stehende Form F

gehörig darunter geschoben werden kann. Die Form ist von der Art, wie sie zum Guß

gläserner Cylinder oder Röhren angewendet wird. Der Mantel der Form besteht

wenigstens aus zwei Theilen, die mittelst der Griffe H

von einander genommen, aber auch mit einander verbunden werden können, während der

Kern zusammenlegbar ist und in den Mantel hineingestellt wird.

Soll Tafelglas gegossen werden, so braucht der Ausguß nicht weit von dem Ofen

abzustehen, sondern er kann kurz seyn, wenn er nur hinreicht, das geschmolzene Glas

auf die Platte zu gießen, welche als Form für das Tafelglas dient. Die

Abstichöffnung C kann von jedem geeigneten Theile des

Hafens A ausgehen, am besten ist es aber, wenn sie sich

in der Nähe des Bodens befindet.

Die zweite Verbesserung, welche sich der Erfinder am 15.

December 1855 patentiren ließ, betrifft die erwähnten Kerne zum Gießen gläserner

Röhren und Cylinder, und es hat der vorliegende eine eigenthümliche und sehr

zweckmäßige Einrichtung, die sich auch schon beim Guß eiserner Röhren bewährt hat.

Der Guß wird auf die oben beschriebene Weise bewerkstelligt, und wo die Einrichtung

mit dem Abstechen der Glasmasse aus den Häfen noch nicht getroffen ist, wird sie mit

Kellen ausgeschöpft, die aber soviel aufnehmen müssen, als zu dem Guß erforderlich

ist; mehrere kleinere

Formen können dagegen nach einander mittelst einer Kelle voll gefüllt werden.

Die zusammenlegbare Kernstange zur Bildung des Innern von hohlen Artikeln ist in Fig. 35 in

senkrechtem Durchschnitt und in Fig. 36 im Grundriß

dargestellt. Dieser Formapparat dient zum Guß von sehr einfachen Glaswaaren, wie

Cylindern oder Röhrenstücken; dieselbe Einrichtung kann aber auch bei Kernen von

minder einfacher Form angewendet werden. Die verbesserte Kernstange besteht in einer

centralen Spindel A, welche in der Fußplatte B, auf der die Form steht, in eine Vertiefung tritt; an

derselben sind radiale Arme C angebracht und an diesen

ein segmentales Metallstück D, welches einen Theil der

Kernoberfläche bildet. Zu beiden Seiten dieses Segments sind zwei andere gleiche

Segmente E und F; mittelst

Hespen oder auf eine andere Weise so verbunden, daß sie leicht auseinander gehängt

werden können; diese drei Segmente bilden den größten Theil der Kreisoberfläche, und

es ist noch ein viertes Segment G vorhanden, welches

schmäler als die übrigen und nur an einer Seite an eins von den Segmenten E oder F gehängt ist. Die

aneinander stoßenden Kanten der Segmente G und E sind abgeschrägt, so daß das Segment G nach innen zu aufgeklappt werden kann. Das Segment G ist mittelst eines Gelenkes mit einem gabelförmigen

Hebel I verbunden, diese Gabel greift über die centrale

Spindel A und ist mit derselben durch einen durch die

Mitte der letztem und durch die Enden der erstern gehenden Stift verbunden. Der

Hebel I tritt über den obern Rand der Form hervor, und

indem man ihn aufzieht oder niederdrückt, wird das schmale Segment G entweder gegen das Segment E angedrückt, oder von demselben abgezogen. Durch Zurückziehen des

Segmentes G lassen sich die Segmente E und F zusammenlegen, so

daß auf diese Weise die ganze Kernstange leicht aus der gegossenen Röhre oder einem

derartigen Gegenstande herausgezogen werden kann. Wenn der Kern in die Form

eingesetzt wurde, so werden die Segmente auseinander gelegt und sie treten alsdann

gegen einen hervortretenden Kranz J auf der Bodenplatte

B, der mit ihr aus einem Stück gegossen ist. Der

Kern bietet nach dieser Operation eine glatte äußere Oberfläche dar, und der Guß

erfolgt in dem Raume zwischen ihm und dem Mantel der Form.

Tafeln