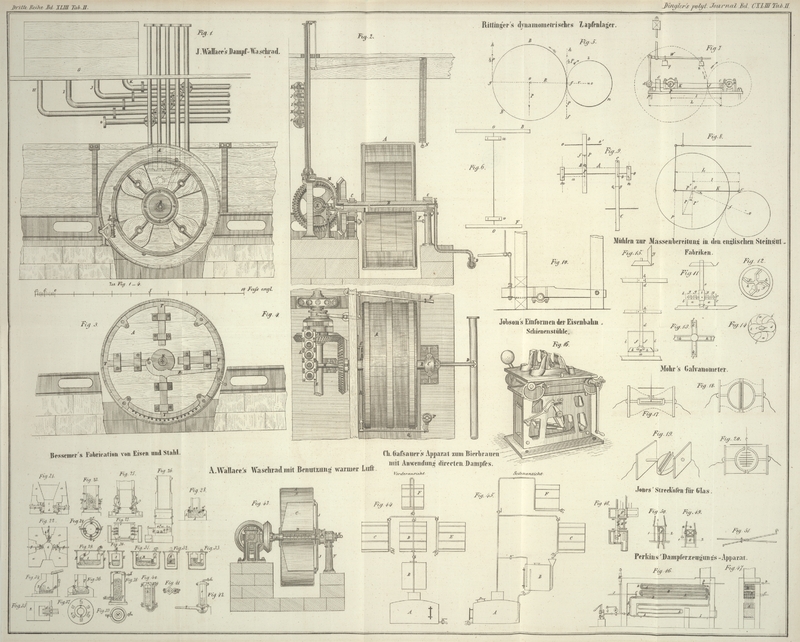

| Titel: | Das dynamometrische Zapfenlager; von P. Rittinger, k. k. Sectionsrath. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. XVII., S. 82 |

| Download: | XML |

XVII.

Das dynamometrische Zapfenlager; von P. Rittinger, k. k.

Sectionsrath.

Aus der österreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1856, Nr. 50.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Rittinger's dynamometrische Zapfenlager.

Die Bestimmung des Maschineneffectes nach den bisher

bekannten Methoden setzt die Anwendung gewisser Instrumente (Dynamometer) voraus, die nicht nur bloß Wenigen zur Verfügung stehen,

sondern auch beschränkt in ihrem Gebrauche sind. Das hier zu beschreibende dynamometrische Zapfenlager gestattet die Bestimmung des

Maschineneffectes ohne Dynamometer; eine Schnellwaage

nebst Secundenuhr sind dabei die einzigen Instrumente, welche die zur Ermittelung

des Nutzeffects erforderlichen Daten zu liefern haben.

Der Einrichtung des dynamometrischen Zapfenlagers liegt

folgende Betrachtung zu Grunde:

Sind O und o (Fig. 5) die in einer

Horizontalebene liegenden Achspunkte zweier in einander greifender Zahnräder, wovon

B das treibende und b das getriebene vorstellen

mag, und erfolgt die Umdrehung derselben nach der Richtung der beigesetzten Pfeile,

so findet zwischen den im Eingriffe stehenden Zähnen bei f während der Arbeit ein Druck P statt, der

aus dem Widerstande der getriebenen Achse o entspringt;

man kann sich denselben durch eine nach ff' wirkende Last P

ersetzt denken. Bezeichnet man die gemeinschaftliche im Theilrisse beider Räder bestehende Geschwindigkeit

mit C, so läßt sich die mittelst der beiden Räder

übertragene Wirkungsgröße per 1 Sec. oder der

übertragene Effect

E ausdrücken durch:

(1)

E = PC

e = PC/424

Fußpfunde oder auchPferdekräfte.

Von den beiden den Effect bestimmenden Größen P und C kann man die Geschwindigkeit

C mittelst einer Secundenuhr sehr leicht ermitteln.

Verrichtet nämlich das Rad B, dessen Halbmesser = R seyn soll, N Umgänge per 1 Min., so ist:

(2) C = 2RπN/60 = 0,105

NR.

Da für das andere Rad b das Product nr = NR ist, so

kann man in die Formel (2) statt NR auch nr einführen.

Die andere Größe P, d. i. der

gegenseitige Gesammtdruck der Zähne beim Eingriffe in f oder der zu überwindende Widerstand läßt sich zwar

nicht unmittelbar erheben, mittelbar kann man aber diesen Druck nach der Druckzunahme beurtheilen, welche während der Arbeit der

Maschine an den beiden Zapfenlagern der Welle

O stattfindet. Ist nämlich die Maschine in Ruhe, so wirkt auf die Zapfenlager der Welle O bloß das Gewicht der Welle O und des Zahnrades B; im thätigen Zustande der Maschine dagegen nimmt dieser

Zapfendruck nach Maßgabe der zu überwindenden Hindernisse, also gleichzeitig mit dem

Drucke P der Zähne gegen einander zu. Denkt man sich in

O einen dem Drucke P

gleichen Druck nach abwärts und zugleich in jedem der beiden Punkte g und f einen Druck = 1/2

P nach aufwärts angebracht, so wird die Resultirende

aus diesen drei Drucken im Verein mit dem ursprünglichen nach ff' gerichteten Drucke P dem letztern Drucke gleich bleiben, weil die ersteren drei, in

entgegengesetzter Richtung wirkenden Drucke sich aufheben. Da jedoch für den Druck

P nach ff' im

Verein mit 1/2 P nach fh' der Druck 1/2 P nach ff' gesetzt werden kann, so läßt sich die Sache so

betrachten, als wenn auf die Achse in O ein Druck = P und gleichzeitig in f

der Druck 1/2 P nach ff' und in g der Druck 1/2 P nach gh wirksam

wäre. Die beiden letzteren Druckkräfte streben bloß, das Rad um seine Achse zu

drehen, der in O wirkende Druck P dagegen verursacht in Folge der Arbeit der Maschine eine Vermehrung des Zapfendruckes in den Lagern der Welle O.

Nimmt man der Einfachheit wegen an, daß das Rad B

zunächst dem Lager

u (Fig. 6) auf die Welle O aufgekeilt sey, so wird der in O

wirkende Druck fast ganz

von dem Lager u aufgenommen, indem hievon auf das andere

Lager v ein sehr kleiner Theil entfällt und dort eine

geringe Entlastung verursacht. Erfolgt der Antrieb der Welle OO' überdieß mittelst eines Getriebrades oder

einer Scheibe F, die ähnlich dem Rade B zunächst dem zweiten Lager v auf die Achse aufgekeilt ist, so erleidet umgekehrt das Lager u so gut als gar keine Druckänderung in Folge des

Antriebes beim Rade F. Das Lager u wird also während der Arbeit der Maschine einen Druckzuwachs aufzunehmen haben, welcher dem zwischen den Zähnen

stattfindenden Druck P gleichkommt. Um daher den

Zahndruck P zu bestimmen, wird man bloß die Druckzunahme während der Arbeit im Lagern zu ermitteln

haben. Dieß läßt sich aber leicht dadurch bewerkstelligen, daß man dem Lager u etwas freies Spiel in verticaler Richtung gibt und

dasselbe auf eine Schnellwaage aufhängt, auf welcher man sodann die Druckzunahme

während der Arbeit abnehmen kann. Die technische Durchführung eines solchen dynamometrischen Lagers zeigt Fig. 7. Das Lager O ist auf einem gußeisernen Hebel K angegossen, dessen Umdrehungspunkt an dem Lagerständer der Welle o bei c angebracht sich

befindet. Das andere Ende des Hebels K spielt in dem

Schlitz eines eigenen Ständers S und wird dort für

gewöhnlich festgekeilt, wenn man nämlich keine dynamometrischen Versuche vornimmt.

Das äußere Ende d des Hebels K hängt an einer Schnellwaage W, auf deren

Balken man vor dem Beginn der Versuche ein Gewicht z

aufhängt, um dadurch das Gewicht aller auf dem Lager O

ruhenden Maschinentheile auszugleichen. Aus dem Zuge p,

welchen die Schnellwaage während der Arbeit angibt, läßt sich die auf das Lager O entfallende Druckzunahme P

mit Rücksicht auf die bezüglichen Hebellängen L und l leicht berechnen; es ist nämlich die Druckzunahme in

O:

(3) P = pL/l

Substituirt man in die Formel (1) die für C und P in (2) und (3) gefundenen Werthe, so hat man den

Effect:

(4)

E = 0,105 L/l NRp Fußpfunde, oder

e = 0,105/424 L/l NRp = 0,0025 L/l

NRp Pferdekr.

In dieser Formel sind R, L und l bekannte und für einen bestimmten Fall constante Längengrößen; N aber wird mittelst der Secundenuhr und p mittelst der Schnellwaage abgenommen. Man sieht aus

dieser Darstellung, daß bei der beschriebenen sehr einfachen Einrichtung an dem

Lager einer

Maschinenwelle die Erhebung des Effectes zu jeder Zeit, ohne die Maschine in ihrem

Gange im mindesten zu unterbrechen, mit aller Bequemlichkeit vorgenommen werden

kann, und daß man dabei keine anderen Instrumente, als bloß eine Secundenuhr und

eine Schnellwaage benöthigt.

Diese Methode ist jedoch bei ihrer Anwendung an gewisse Bedingungen und Vorsichten geknüpft, welche nie

übersehen werden dürfen, wenn man ein richtiges Resultat erzielen will.

1. Der Widerstand, den die arbeitende Maschine zu überwinden hat, darf nicht ungleichförmig seyn, weil sonst der hievon entspringende

Druck P zwischen den Zähnen in seiner Größe wechselt und

mittelst der Schnellwaage W sich nicht bestimmen läßt,

man müßte denn statt der Schnellwaage sich einer Federwaage bedienen, welche den

veränderlichen Zug graphisch darstellt, wie dieß z.B. bei dem Burg'schen Dynamometer der Fall ist.

2. Die eingreifenden Zahnräder müssen sich, bezogen auf ihren Eingriffspunkt f, nach aufwärts drehen, wie

dieß die beigesetzten Pfeile bezeichnen, weil nur unter dieser Voraussetzung während

der Arbeit eine Druck-Zunahme an den Zapfen O und o stattfindet. Es

unterliegt jedoch keinem Anstande, das beschriebene Lager auch bei entgegengesetzter

Umdrehungsrichtung anzuwenden, nur hat man es dann nicht mehr mit einer

Druckzunahme, sondern mit einer Druckabnahme zu thun. Um

diese zu ermitteln, braucht man bloß den ganzen an der

Schnellwaage während der Arbeit stattfindenden Zug abzunehmen und hievon sodann den

Zug abzuschlagen, welchen die Schnellwaage beim Stillstande der Maschine angibt, und

der bloß aus dem Gewichte der auf dem Lager O ruhenden

Maschinentheile entspringt.

3. Die beiden Achsen O und o

müssen in derselben horizontalen Ebene liegen; ist dieß

nicht der Fall, wie z.B. in Fig. 8, so wirkt auf den

Hebel K vertical herab nicht der ganze Druck P, welcher auf Oo

senkrecht steht, sondern bloß der Druck P', welcher die

verticale Componente von P bildet, während die

horizontale P'' auf die Schnellwaage gar nicht einwirkt.

Man hat dann wegen

P = P'/cos α und P' = L/l

p P =

Lp/(l cos α)

In dem Maaße, als der Neigungswinkel α größer ist,

als cos α abnimmt, muß p unter übrigens gleichen Verhältnissen gleichfalls kleiner ausfallen; die

Schnellwaage liefert sodann den Werth von p nicht mehr

verläßlich genug. Für diesen Fall, sowie insbesondere wenn die beiden Wellen vertical über einander

liegen, ist die Schnellwaage zur Bestimmung des auf Oo senkrechten Druckes P nicht mehr brauchbar.

Man kann dann den auf Oo senkrechten Druck etwa

durch Anwendung einer fixen Rolle auf eine verticale Kette oder Schnur übertragen

oder aber eine Federwaage anwenden.

4. Sind die Räder an der Zwischenwelle nicht in der Art günstig vertheilt, wie dieß

bisher vorausgesetzt wurde, nämlich daß sie den Wellzapfen

möglichst nahe liegen, so wird jedes Lager nicht bloß jenen Druck

aufnehmen, welcher aus der gegenseitigen Einwirkung des zunächststehenden Zahnrades entspringt, sondern auch jenen des entfernter

liegenden Räderpaares. Es ist dann nothwendig, den Druck P aus dem auf die Schnellwaage ausgeübten Zuge p auf eine andere Weise durch Rechnung zu bestimmen, wozu die Formel aus

nachstehender Betrachtung sich ergibt:

Ist OO' (Fig. 9) die Achse der

Zwischenwelle im Grundriß und oo' jene der von ihr

getriebenen Welle, so entfällt von dem Drucke P auf das

dynamometrische Lager m:

P(A – a)/A Pfunde.

Da nun die Zähne des Rades c an derselben Zwischenwelle

einen Druck = Q vertical abwärts bei g erleiden, und dieser sich gleichfalls der Welle OO' mittheilt, so entfällt hievon auf das

dynamometrische Lager m:

QB/A Pfunde.

Es ist daher der gesammte Druck auf das Lager m:

Textabbildung Bd. 143, S. 86

Bezeichnet man die Durchmesser der beiden auf die Welle OO' aufgekeilten Räder B und c mit D und d, so wird

Textabbildung Bd. 143, S. 86

Wird daher der auf das dynamometrische Lager m ausgeübte

Druck x mittelst der Schnellwaage aus x = pL/b bestimmt, so

folgt:

(5) Textabbildung Bd. 143, S. 87

Ist der Theil a – D/D b im Nenner sehr klein, so

daß er gegen A, vernachlässigt werden kann, oder ist

derselbe wirklich = 0, so folgt

P = x = L/l p,

übereinstimmend mit (3); es wird also auch bei dieser von der

ursprünglich abweichenden Vertheilung der Zahnräder an der Zwischenachse der Werth

von P aus der Formel (3) zu berechnen seyn. Liegen die

Zahnräder außerhalb der beiden Lager, so müssen die

Größen a und b in der obigen

Formel negativ genommen werden, ferner muß wegen Q = P D/d auch D/d negativ

genommen werden, wenn das Rad c mit b auf derselben Seite liegt. Man sieht aber aus (5), daß

der Werth von x selten von P

viel unterschieden seyn werde, insbesondere wenn die Länge A der Zwischenspindel nicht zu klein ist. Den Werth von P kann man übrigens in allen Fällen, und selbst dann,

wenn die Zahnräder die vorausgesetzt günstige Lage an der Zwischenwelle einnehmen,

mit Hülfe der Formel (5) berechnen, wo es sich um eine größere Genauigkeit des

Resultates handelt. Auch muß es als vortheilhaft bezeichnet werden, die Lagerschalen

des dynamometrischen Zapfenlagers, sowie des zweiten Lagers der Zwischenwelle von

Außen kugelförmig zu gestalten, um jede Klemmung innerhalb der Lager zu vermeiden,

die sonst aus einer geringen Erhebung der Zwischenspindel durch das Spiel der

Schnellwaage entspringen könnte. Bei halbwegs großer Länge der Zwischenspindel ist

aber selbst diese Vorsicht nicht nothwendig, weil der Hebel K in dem Ständer S (Fig. 7) ohnedieß nur eine

kurze Oscillation machen kann.

5. Das dynamometrische Lager erfordert keinesfalls das Vorhandenseyn einer Zwischenwelle, sondern dasselbe kann eben so gut den

Zapfen der Kraftmaschine, oder jenen der Arbeitsmaschine tragen. Ja, es ist nicht

einmal die Uebertragung der Arbeit mittelst Getriebrädern oder Riemen bei Anwendung

des dynamometrischen Lagers nothwendig; denn will man z.B. den Effect einer

Wasserradwelle erheben, an welcher der Treibkorb einer Fördermaschine unmittelbar

angebracht ist, so vertritt das Wasserrad die Stelle des Rades c in Fig. 9, und der Treibkorb

die Welle des Rades B. Das Gewicht des über den Korb B geschlagenen und belasteten Seiles repräsentirt sodann die Größe P, welche durch das dynamometrische Lager mittelst der

Schnellwaage in der beschriebenen Art leicht bestimmt werden kann.

6. Der auf die beschriebene Weise ermittelte Effect E ist stets etwas größer als der Effect der

arbeitenden Welle, weil darin die Wirkungsgröße der zwischen den Zähnen der beiden

eingreifenden Räder stattfindenden Reibung enthalten ist. Da jedoch bei halbwegs

guten Zähnen der Reibungswiderstand stets einen sehr kleinen Werth hat, so wird

hiedurch das wahre Resultat nur sehr wenig beirrt.

Es unterliegt in den meisten Fällen keinem Anstande, jedes

vorhandene Lager schnell in ein dynamometrisches zu verwandeln. Zu diesem

Ende braucht man bloß den Lagerständer des betreffenden Zapfens abzunehmen und die

Lagerschalen in einen hölzernen Hebel einzulassen, dessen Umdrehungspunkt etwa in

zwei hölzernen Säulen angebracht werden kann; zu dessen Führung können gleichfalls

zwei hölzerne Säulen dienen. Der Lagerdeckel wird beim niedrigen Ständer an den

untern Theil des Hebels angeschraubt. Die Fig. 10 macht den Vorgang

ersichtlich.

Das dynamometrische Lager hat, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, den Vortheil der

Einfachheit für sich; ein solches Lager läßt sich schon beim Baue jeder Maschine

leicht anbringen, und man erreicht dadurch den Vortheil, daß man den Maschineneffect

zu jeder Zeit während des Ganges der Maschine, ohne dieselbe

einzustellen, schnell und sicher erheben kann, was keine andere

dynamometrische Vorrichtung zuläßt.

Tafeln