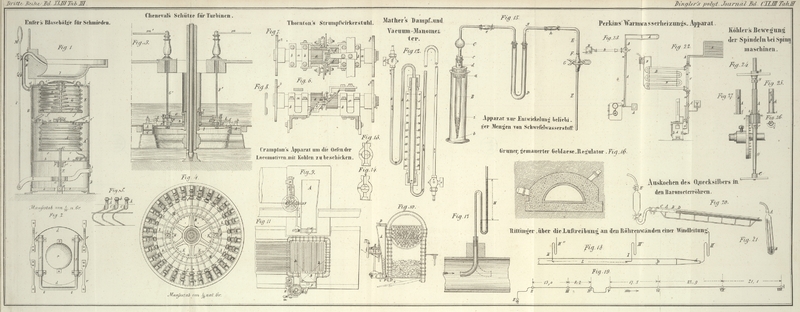

| Titel: | Doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für Schmieden; von den Gebrüdern Enfer, Mechaniker zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. XXXIX., S. 174 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für

Schmieden; von den Gebrüdern Enfer, Mechaniker zu Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Octbr. 1856, S.

180.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Enfer's doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für

Schmieden.

Die Gebrüder Enfer, welche sich seit Jahren mit der

Anfertigung von Gebläsen für Schmieden beschäftigen, ließen sich neuerlich einen

verbesserten Apparat dieser Art patentiren, den wir hier beschreiben wollen. Er

vereinigt Wohlfeilheit mit den wesentlichen Bedingungen einer ununterbrochenen

Speisung der Schmiedefeuer mit Wind.

Fig. 1 ist ein

Durchschnitt des Balges nach seiner Achse, aus welchem man alle Theile, aus denen er

besteht, erkennen kann.

Fig. 2 ist ein

Grundriß, das bewegliche Feuer als weggenommen gedacht.

Aus Fig. 1

ersieht man, daß dieses doppeltwirkende Gebläse mit darüber befindlichem Feuer, aus

einem cylindrischem Blasebalg A besteht, der an einer, anau dem Gehäuse B angebrachten Platte a befestigt ist.

In der Platte a sind zwei, durch die Ventile C, D verschlossene Oeffnungen angebracht; die erstere

C ist mit einem blechernen Mantel a' bedeckt, welcher sie von dem obern Theile des Balges

oder dem Windbehälter E absondert, während die zweite

diesen Raum mit dem eigentlichen Gebläse verbindet.

Der cylindrische Blasebalg A ist von dem untern Raum des

Mantels B durch die Platte b

getrennt, welche mit einem Ventil D' versehen ist.

Der Mantel B ist unten mit einer hölzernen Platte c verbunden, und diese mit vier eisernen Füßen versehen,

welche auf dem Boden stehen.

Auf dem Deckel d des Mantels ist das Schmiedefeuer

befestigt.

Ein Ventil E' setzt den Behälter, in welchem sich der

Balg A bewegt, mit dem Luftreservoir E in Verbindung. In diesem Reservoir ist eine Art Kolben

G angebracht, der fast dieselbe Form wie der

Blasebalg A hat, sich von demselben aber dadurch

unterscheidet, daß dieser stets zu sinken sucht, wozu er durch die gußeiserne Platte

e am untern Theil veranlaßt wird, während der Kolben

G durch eine conische Springfeder g gespannt wird, die einerseits an der Platte f und anderseits unter der sphärischen Kappe e' befestigt ist; letztere bedeckt die Oeffnung durch

welche die Feder g geht.

Eine Oeffnung o, an der Seite des Luftbehälters E, stellt die Verbindung zwischen diesem und der Form

des Schmiedefeuers, mittelst der gekrümmten Röhre H her,

welche durch eine Flantsche mit dem Mantel verbunden ist.

Der Theil der Form in welchen die Luft einströmt, ist so angeordnet – wie man

deutlich aus Fig.

4 ersieht – daß die Schlacken, welche sich im Herde bilden, nicht

in das Innere des Gebläses gelangen können.

In der Mitte der gußeisernen Platte c, c ist eine

schmiedeiserne Mutterschraube e' angebracht, welche das

mit einem Gewinde versehene Ende einer eisernen Stange K

aufnimmt, die unten in ein Quadrat k endigt, an welchem

zwei Klauen d' angebracht sind. Diese sind mit dem Hebel

L verbunden, der sich um einen Nagel, in dem an dem

Mantel befestigten Bügel l dreht.

Das andere Ende des Hebels L ist an der Stange P befestigt, welche die Verbindung mit dem Schwengel M herstellt; letzterer dreht sich um den Nagel N, der am Schmiedefeuer I

befestigt ist.

Die Stange K geht durch die Platte b mittelst einer Büchse p, p', welche durch

eine Leder- oder Kautschuk-Liederung den Durchgang der Luft neben der

Stange verhindert.

Die Wirkung der gußeisernen Platte e kann man durch

diejenige einer conischen Springfeder ersetzen, welche unten mit den Klauen d' und oben mit der Platte b

verbunden würde.

Diese kleine tragbare Schmiedesse wird folgendermaßen betrieben:

Indem man auf den Schwengel mittelst des Griffes M

einwirkt, wird der Hebel L in Bewegung gesetzt und

dieser überträgt mittelst der Klauen d' die Bewegung auf

die Stange K und folglich auf den eigentlichen Blasebalg

A. Bei dieser aufsteigenden Bewegung des Balges

öffnet sich das Ventil D' und läßt Luft in den Raum A' gelangen, während die im Innern des Balges A enthaltene Luft in Folge der Zusammenpressung des Behälters E entweicht, indem sich das Ventil E' öffnet. Wenn dagegen der Hebel L niedergeht, so schließt sich das Ventil D,

das Ventil C öffnet sich und läßt äußere Luft

eindringen, welche durch die Oeffnung c' ins Innere des

Blasebalgs A gelangt.

Während dieser Zeit und in Folge derselben niedergehenden Bewegung schließt sich das

Ventil D' und die in dem Raum A' enthaltene Luft entweicht durch das Ventil D in den Behälter E. Man sieht daher, daß bei

jeder Bewegung des Hebels L, sey es aufwärts oder

abwärts, Luft in den Behälter E gelangt.

Der Raum dieses Behälters ist mit der Oeffnung o

verbunden, welche die Communication mit der Form der Art herstellt, daß aus

letzterer weniger Luft ausströmen kann, als sie empfängt. Daraus folgt, daß die

Luft, welche unter die Platte f tritt, dem Blasebalg G eine aufsteigende Bewegung ertheilt, die den Windstrom

regulirt und ihn zu einem continuirlichen macht. Der Blasebalg ist also wirklich ein

doppelt und ununterbrochen wirkender.

Tafeln