| Titel: | Ueber das Auskochen des Quecksilbers in den Barometerröhren mit Hülfe des luftverdünnten Raumes; von Professor Taupenot. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. XLIII., S. 183 |

| Download: | XML |

XLIII.

Ueber das Auskochen des Quecksilbers in den

Barometerröhren mit Hülfe des luftverdünnten Raumes; von Professor Taupenot.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, Jan. 1857, S.

91.

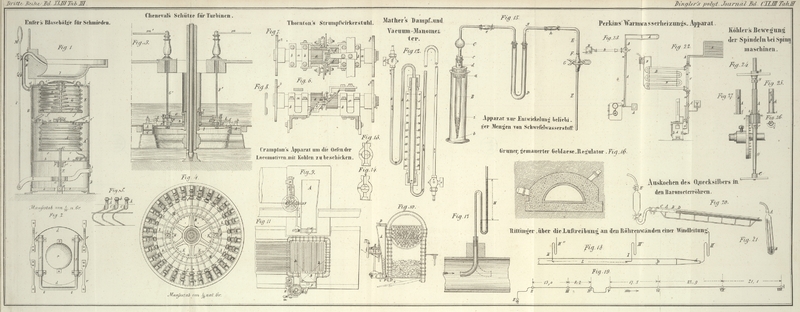

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Taupenot, über das Auskochen des Quecksilbers in den

Barometerröhren.

Um eine Barometerröhre gut von Luft zu reinigen, muß man an einer Stelle nach der

andern, und wo möglich ihrer ganzen Länge nach, das Quecksilber einige Minuten lang

im Sieden erhalten. Das gewöhnliche Verfahren besteht darin, die Operation in drei

Theilen vorzunehmen; man läßt ein erstes Drittel der Röhre kochen, dann ein zweites,

und füllt sie hernach mit gekochtem Quecksilber. Diese Methode ist langwierig, und

es ist offenbar ein Fehler, daß man das letzte Drittel nicht wie die beiden anderen

kochen läßt; die dem Glase anhaftende Luftschicht kann dabei Blasen bilden, welche

nach einiger Zeit, in Folge der dem Instrument ertheilten Stöße, bis in die Kammer

des Barometers gelangen. Ueberdieß erheischt das Kochenlassen des ersten und des

zweiten Drittels der Quecksilbersäule große Vorsicht, wenn auch das Glas nur wenig

dick und sein innerer Durchmesser klein ist. Die hohe Temperatur auf welche man das

Glas bringen muß, die starken Schwankungen der Quecksilbersäule, wobei sie über

heißere oder kältere Theile geht, veranlassen oft das Brechen der Röhre. Die

Barometerproben der Luftpumpen bieten in dieser Hinsicht hauptsächlich große

Schwierigkeiten dar.Hr. L. Georg Treviranus construirte im J. 1854

einen sehr zweckmäßigen Apparat zum Auskochen des Quecksilbers im

Barometerrohre; bei demselben benutzt er eine Weingeistlampe mit doppeltem

Luftzuge, und zwar so, daß das Glasrohr nach und nach in dem Innern des

Rohrs der Lampe sich in senkrechter Richtung herabsenkt, während die Hitze

des brennenden Weingeistes durch einen über dem Gefäße der Lampe

befindlichen Schirm concentrirt, gleichförmig und ohne daß das Rohr mit den

Händen berührt wird, immer nur auf einen kleinen Theil (3/4 Zoll) von dessen

Höhe wirkt. Das Auskochen erfordert dabei nur eine Zeit von etwa 10 Minuten.

Man s. die bezügliche Abhandlung im polytechn. Journal Bd. CXXXII S. 187. A. d. Red.

Diese Uebelstände verschwinden aber oder werden wenigstens sehr vermindert, wenn man

über dem Quecksilber während des Siedens die Luftleere herstellt. Bei Anwendung

dieser Vorsichtsmaßregel braucht man die Operation nicht auf dreimal vorzunehmen.

Man kann die Röhre sogleich ganz füllen, und, wenn man will, das Quecksilber sogar

bis zu ihrer Oeffnung kochen lassen, was immerhin zu empfehlen ist. Man nimmt eine

Röhre, deren Länge die gewöhnliche um 10 bis 15 Centimeter überschreitet, und bringt

an letzterm Theil C, D (Fig. 20), welcher später

abgeschnitten werden muß, mittelst der Lampe eine oder zwei Verengungen A, B an. Diese haben den Zweck, sich den Schwankungen

des Quecksilbers zu widersetzen, wenn man zum Kochenlassen der oberen Portionen

vorgerückt ist.

Nachdem man die Röhre bis zur ersten Verengung B mit

Quecksilber gefüllt hat, nämlich etwas über die Stelle D

hinauf, wo sie abgeschnitten werden muß, befestigt man bei C, am offenen Ende, eine mit der Luftpumpe in Verbindung stehende

Kautschukröhre. Die mit Quecksilber gefüllte Röhre wird, wie gewöhnlich, über einem

geneigten Rost angebracht, dann das Vacuum hergestellt und der untere Teil der Röhre

erhitzt. Das Sieden beginnt sehr bald, beinahe ohne alle Schwankungen oder Stöße,

und läßt sich so leicht von Stelle zu Stelle fortsetzen, daß die Operation in 25

Minuten beendigt ist.

Bei dieser Verfahrungsweise hat man noch den Vortheil, daß sich das Quecksilber nicht

leicht oxydiren kann.

Im Falle des Brechens der Röhre würde natürlich alles über dem Bruch befindliche

Quecksilber bis in den Cylinder der Luftpumpe getrieben werden, wogegen man

Vorkehrung treffen muß, obgleich dieses Brechen nicht so leicht eintreten kann wie

bei der gewöhnlichen Methode, weil man keiner so hohen Temperatur bedarf und die

Stöße kaum fühlbar sind. Man bringt deßhalb in der Mitte des Kautschukrohrs eine

cylindrische Glasröhre

E, F an, z.B. eine senkrecht gehaltene Pipette; der

von der Barometerröhre ausgehende Kautschuk wird an deren unterem Theil F befestigt. Wenn daher Quecksilber von der Luftpumpe

angesogen wird, so gelangt es in das Rohr E, F, und die

Luft würde hier durch dasselbe ziehen wie es bei den gewöhnlichen Sicherheitsröhren

stattfindet.

Temperatur des in verdünnter Luft siedenden

Quecksilbers.

Diese Temperatur wurde mittelst folgenden Apparats bestimmt: Man stellte in eine

Glasröhre A, B, Fig. 21, zwei Thermometer

in entgegengesetztem Sinne, zog dieselbe an ihrem offenen Ende A so aus, daß man daselbst eine Kautschukröhre anbringen

konnte, um die Luft zu verdünnen, goß ein wenig Quecksilber hinein, und brachte

dasselbe zum Sieden, welches man so lange unterhielt, bis die Thermomter Thermometer stationär geworden waren, nach vorgenommener Correction der Anzeige des

ersten Thermometers; es ergab sich, daß das Quecksilber unter dem Druck von 8 oder

10 Millimetern bei einer um beiläufig 90 Centesimalgrade niedrigeren Temperatur

kochte, als an freier Luft. Dieses Resultat war nach dem Dalton'schen Gesetze vorauszusetzen, obgleich dieses Gesetz nicht genau

ist, wenn man sich von den Siedetemperaturen an der freien Luft viel entfernt.

Tafeln