| Titel: | Ein Apparat zur Entwickelung beliebiger Mengen von Schwefelwasserstoff; von Ferd. Daubrawa. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. L., S. 203 |

| Download: | XML |

L.

Ein Apparat zur Entwickelung beliebiger Mengen

von Schwefelwasserstoff; von Ferd. Daubrawa.

Aus Wittstein's Vierteljahrsschrift für prakt.

Pharmacie. 1856, Bd. V S. 231.

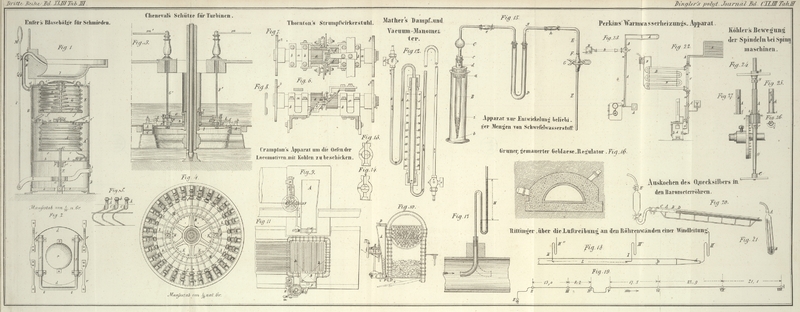

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Daubrawa's Apparat zur Entwickelung beliebiger Mengen von

Schwefelwasserstoff.

Ein Jeder, der sich mit analytischen Arbeiten beschäftigt, oder in der Lage ist, zu

chemischen Proben häufig, aber bloß geringe Mengen Schwefelwasserstoff zu benöthigen, wird sicherlich

einen Apparat nicht entbehrlich finden, der ihm zu jeder Zeit augenblicklich jede

beliebige Quantität unzersetzten reinen Schwefelwasserstoff liefern kann und der

leicht anzufertigen ist. Ich glaube diese Aufgabe auf folgende Weise gelöst zu

haben.

In einem unten geschlossenen Cylinder mit Fuß und Rand A,

Fig. 15,

wie man solche häufig zum Auffangen geringer Mengen Gase anwendet, wird mittelst des

Korks a eine Glasröhre B

eingefügt, welche oben ganz offen, unten in eine nicht zu enge offene Spitze b, die nicht ganz den Boden von A erreicht, ausgezogen ist.

Der Kork a dient bloß, um die Röhre B in der Mitte von A stehend

zu erhalten, darf aber nicht luftdicht schließen, wird deßhalb vortheilhaft an

seinem äußern Rande cannellirt. Die Röhre B verbindet

man mittelst eines genau schließenden Korkstöpsels c mit

der Kugelröhre C, welche ein schief und spitzig

abgeschnittenes Ende d hat, damit die aufgespritzte

Flüssigkeit sich in der Kugel ansammeln und nach B

leicht zurücktröpfeln kann. Mittelst der Kautschukröhre e fügt man das Glasröhrchen f, und an dieses

mittelst Kork die Uförmig gebogene Glasröhre D an, welche wieder durch das Glasröhrchen g und die Kautschukröhre h

mit der Glasröhre E zusammenhängt.

E ist entzwei geschnitten und die getrennten Theile

hängen durch eine ziemlich lange Kautschukröhre F,

welche in der Mitte durch einen Mohr'schen messingenen

Quetschhahn G gesperrt werden kann, zusammen.

Der Gebrauch ist folgender. In die Spitze d der Röhre B legt man einige Asbestfäden und füllt B weiters bis beiläufig zum Punkte i mit groben Stückchen Bimsstein und auf diese bringt

man größere Stückchen Schwefeleisen, weil dadurch der

Gasstrom regelmäßiger erzielt werden kann, als wenn dasselbe pulverig mit der Säure

in Berührung kommt.

In die Uförmige Röhre D,

welche als Waschapparat dient, bringt man circa 1/4 Vol.

Wasser, in welches man auch, um die Berührungspunkte zu vermehren,

Bimssteinstückchen oder dergl. legen kann. Nun wird der Cylinder A mit verdünnter Schwefelsäure zu etwa 3/4 angefüllt.

Die Säure steigt bald in B bis über den Punkt i, kommt da mit dem Schwefeleisen in Contact und bewirkt

die Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas, das nun so lange durch E in eine beliebige Flüssigkeit regelmäßig und ruhig

strömt, bis man es nach Wunsch durch Anbringung der Klemme G abschließt. Sobald das Gas nicht mehr entweichen kann, füllt sich, nach

Art der Döbereiner'schen Zündmaschine, B nach und nach damit an, drängt die Säure und gebildete

Eisenlösung durch b heraus und bringt das Schwefeleisen

aus dem Bereiche der Säure, wodurch die Bildung von neuem Schwefelwasserstoff unterbrochen wird,

um sogleich wieder zu beginnen, wenn die Klemme G

entfernt, resp. geöffnet wird. Die Bimssteinstückchen in B dienen dazu, um das Schwefeleisen in der Röhre auf einer gewissen Höhe

zu halten, und dem sich noch nachentwickelnden Schwefelwasserstoffe, der aus dem

Schwefeleisen selbst dann noch zum Theil entweicht, wenn die Säure bereits unter

dessen Niveau gedrängt worden ist, Raum in der Röhre zu gönnen und ein Entweichen

nach A zu verhindern.

Der Apparat ist selbstthätig, so lange ein Stückchen Schwefeleisen vorhanden; dieses

läßt sich leicht wieder ersetzen, ebenso kann der durch das Eintauchen in diverse

Flüssigkeiten verunreinigte untere Theil der Röhre E

unter der Klemme ohne besondere Mühe aus der Kautschukröhre herausgezogen, gereinigt

oder durch ein anderes Stück ersetzt werden.

Wie leicht verständlich, kann der Apparat in allen Dimensionen hergestellt, und nach

Bedarf einer größern oder geringern Reinheit des Gases verschieden modificirt

werden. Wäre nämlich das Gas wasserfrei nöthig, so läßt sich leicht durch Anbringen

einer zweiten Uförmigen Röhre, gefüllt mit

hygroskopischen Substanzen, das Ziel erreichen; sowie er hingegen, wo keine

besondere Reinigung erforderlich, durch bloßes Einfügen von g bei c sehr compendiös erhalten wird. Die

Röhre D, die auch allenfalls durch ein gewöhnliches

Waschfläschchen oder durch eine Liebig'sche oder Varrentrapp-Will'sche Kugelröhre ersetzt werden

kann, darf nicht zu klein seyn und müssen beide Seitenarme senkrecht stehen, wenn

das Wasser nicht herausgedrückt werden soll; zweckmäßig ist es, das Röhrchen g da, wo es in die Röhre D

mündet, in eine nicht zu enge Spitze auszuziehen. Das Rohr B kann durch einen offenen Cylinder, dessen unteres Ende man mit einem

Korke verschließt, in welchem ein Stückchen eines dünnen offenen Glasröhrchens

eingefügt ist, theilweise ersetzt werden; und selbst die Klemme, die man

vortheilhaft lackirt, kann man nothdürftig durch ein nicht zu dünnes Band ersetzen.

Ferner braucht kaum bemerkt zu werden, daß nach einigem Gebrauche die unten in A sich ablagernde, mehr concentrirte Lösung durch einen

Heber, der bis auf den Boden von A reicht, ganz oder

theilweise, ohne das Ganze aus einander zu nehmen, entleert wird, um durch frische

Säure, die man durch einen Trichter oben einfüllt, ersetzt zu werden.

Eben so tauglich erweist sich dieser Apparat mutatis

mutandis zur continuirlichen Entwickelung anderer Gase –

Kohlensäure, Wasserstoff etc.

Tafeln