| Titel: | Verbesserungen an den Trottmühlen und Pochwerken; von J. H. Reinhardt, Ingenieur in Offenbach a. M. |

| Autor: | J. H. Reinhardt |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. LXXVI., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Verbesserungen an den Trottmühlen und Pochwerken;

von J. H. Reinhardt,

Ingenieur in Offenbach a. M.

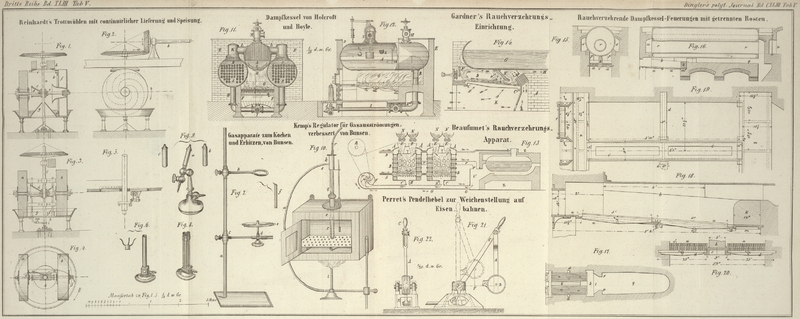

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Reinhardt's Verbesserungen an den Trottmühlen und

Pochwerken.

Trottmühlen oder Pochwerke werden gewöhnlich für so einfache Maschinen gehalten, daß

daran wenig mehr zu verbessern sey; aber gerade an diesen einfachen Maschinen sind

in der letzten Zeit wesentliche Verbesserungen vorgenommen worden, um bei denselben

jede Handarbeit entbehrlich zu machen, und diese Maschinen sind nun hinsichtlich der

Gleichmäßigkeit und Quantität des von ihnen gelieferten Productes auf eine solche

Stufe der Vollkommenheit gelangt, daß sie zu manchen Zwecken Anwendung finden, zu

denen sie früher nicht benutzt werden konnten; insbesondere müssen die in vielen

Sodafabriken noch gebräuchlichen Brechwalzen entschieden diesen verbesserten

Maschinen weichen.

Betrachten wir zuerst:

Die Trottmühle.

Bei der gewöhnlichen Einrichtung einer solchen Laufmühle werden zwei schwere

cylindrische, sich um eine horizontale Achse drehende Läufer durch zwei Arme, die

sich mit den Steinen heben können (je nach der Größe der aufgeworfenen Stücke), um

eine verticale Königswelle herumgedreht; die Läufer, welche, um bloß zu rollen,

conisch seyn müßten, wirken einerseits durch ihr Gewicht zermalmend, anderseits dadurch, daß sie cylindrisch sind – weßhalb

der der Achse am nächsten liegende Theil der Steine einen verhältnißmäßig größern

Weg zurücklegen muß als der von der Achse entfernteste Theil derselben – zerreibend.

Gewöhnlich sind auch drei Streichen angebracht, wovon eine das Zermahlene von innen

unter die Steine bringt und eine zweite das zu weit außenliegende Product ebenfalls

in die Läuferbahn streicht; haben die Läufer eine Zeitlang das Aufgeworfene fein

genug zermahlen, so wird entweder in der Zarge oder dem Bodensteine ein Schieber

geöffnet, die beiden ersten Streichen gehoben und eine dritte herabgelassen, welche

dann das Product durch die Schieberöffnung nach außen entleert. Ist eine gewisse

Feinheit erforderlich, so geschieht das Sortiren durch einen Abräder (Schüttelsieb),

Siebcylinder, oder Ventilator (ähnlich wie bei den Schwingmühlen); oft läßt man auch

bei den Steinmühlen einen Rechen mitlaufen, der den Zweck hat die zu mahlende

Schicht stets gleich dick zu halten.

Sehen wir nun von der ziemlich seltenen Anordnung ab, wo statt eines festen

Bodensteines eine eiserne Scheibe auf die Königswelle festgekeilt ist und also diese

mit umlaufen muß, während die Achse der zwei Läufer bloß in einem festen Schlitze

sich auf und ab bewegen kann, eine offenbar unzweckmäßige Construction, da hier auch

das Gewicht des Mahlgutes mit herumgeführt werden muß, – so war es gewiß

schon ein Fortschritt zu nennen, die Arme zum Mitnehmen der Steine so einzurichten,

daß sich jeder Stein gesondert von dem andern heben könne, wenn ein zu großes Stück

aufgeworfen wird; ferner war es eine Verbesserung und nicht bloß eine Veränderung,

daß man die Steine in ungleiche Abstände von der Achse setzte und dadurch die

Mahlfläche des Mühlbettes vergrößerte, wobei aber der der Achse nähere Stein zur

Ausgleichung der Centrifugalkraft schwerer, d.h. breiter gemacht werden muß als der

entferntere Läufer.

So befriedigend nun allerdings die Leistungen dieser jetzt gebräuchlichen Anordnung

von Trottmühlen im Vergleich mit der anfänglichen Einrichtung sind, so konnte man

sich doch nicht verhehlen, daß die Anwendung einer solchen Trotte, wegen der

erforderlichen beständigen Anwesenheit eines Arbeiters zum Aufwerfen der Masse, zum

Herablassen und Aufhängen der Streichen und zum Entleeren des Bettes, kostspielig

und für den Arbeiter, welcher alle diese Operationen während des Ganges der Maschine

verrichten muß, selbst gefährlich sey; ferner ist, wo es sich um Erzielung eines

Productes von gewisser Feinheit handelt, welchem nicht zu viel ganz Feines oder

Gröberes beigemengt seyn darf, diese Anordnung mindestens unsicher, wenn nicht ganz

unbrauchbar.

Auf der allgemeinen Pariser Ausstellung war eine Gypsmühle zu sehen, welche die

Anregung zu einer neuen, ganz einfachen Einrichtung gab, die im Nachstehenden

beschrieben werden soll.

Die Einrichtung der französischen Gypsmühle war ungefähr folgende: Die Königswelle

a, Fig. 1, wird durch zwei

conische Räder von der Transmission b, Fig. 2, aus getrieben; auf

der Königswelle sitzt eine feste Hülse c, welche die

Läuferachse d mit herum führt, wodurch sich der Läufer

selbst auf dieser Achse d dreht; da in der Hülse c die Läuferachse ein Scharnier hat, so kann sie sich

mit dem Steine heben bei ungleicher Größe des aufgeworfenen Mahlgutes; das Mühlbett

besteht aus einer eisernen, auf vier Säulen ruhenden Platte. Gegenüber dem Läufer

drehte sich frei auf einer an der Hülse c befestigten

Achse e das Schöpfrad f,

welches das Zermahlene von der Bodenplatte wegnimmt, es bei der Achse entleert und

auf das rings um den Königsbaum gespannte conische Sieb g fallen läßt. Zur Bewegung des Schöpfrades war an dem Gebälke h ein fixes conisches Rad i

angebracht, welches in einen auf der innern Seite des Schöpfrades befindlichen

conischen Zahnkranz k eingreift; das conische Sieb läßt

alles, was fein genug ist, durchfallen und die zu grobe Masse rollt wieder in die

Läuferbahn zurück.

Hier ist keine Streiche erforderlich; die Speisung kann continuirlich durch ein

Becherwerk oder eine Zuführschnecke geschehen, und auf dieselbe Weise kann das

continuirlich gelieferte Product fortgeschafft werden.

Da jedoch hier nur ein Läufer angewendet war und daher das

Gewicht desselben für eine größere Lieferung zu bedeutend werden müßte, außerdem die

Anfertigung eines solchen Schöpfrades auch kostspielig ist und das Herabfallen der

Masse auf das Sieb bei leichteren Körpern zu viel Staub erregen würde, so veranlaßte

ich den Besitzer einer bedeutenden chemischen Fabrik die folgende Anordnung

ausführen zu lassen, welche, obgleich überraschend einfach, doch noch ganz neu seyn

dürfte.

Zwei Läufer a und b (Fig. 3 und 4), von denen

sich jeder in einem Scharniere heben kann, werden durch einen Königsstock c mit herumgeführt. Der Königsstock ist in der Hülse d vierkantig, so daß sich außerdem noch beide Läufer mit

der Hülse d frei heben können. Die Steine stehen in

ungleichen Abständen vom Mittelpunkte. An dem Königsbaume sind ferner durch zwei

aufgekeilte Hülsen zwei Querlatten befestigt, die zwei Streichen f und g mit sich führen; die

Streiche f schafft die Füllung von der gußeisernen

Bodenplatte auf das rings um den Königsbaum horizontal gespannte Siebblech h, welches mit Löchern versehen ist, die der verlangten

Feinheit entsprechen. Das Sieb liegt um den Durchmesser eines solchen Loches tiefer

als die Läuferbahn, so daß die Streichen nicht auf dem Sieb, sondern nur auf der

Bodenplatte schleifen und ersteres nicht zu sehr abnutzen. Auf den Königsstock ist

ein Staffelrädchen i

gekeilt; mittelst

Hebelchen und Gegengewicht schlägt ein kleiner hölzerner Klopfer gegen das

Siebblech, das fein genug Gemahlene fällt durch und das zu grobe wird durch die

zweite Streiche g wieder zurück unter die Steine

gebracht und zwar unter den von der Achse am entferntesten. Die Befestigung oder das

Aufspannen des Siebes geschieht auf folgende Weise: in die Bodenschale ist ein

vertiefter Ring eingedreht, in welchem das zwischen zwei Flacheisenringen

befindliche Sieb durch Schräubchen mit versenkten Köpfen befestigt wird. Die Dicke

des oberen Ringes ist gleich dem Durchmesser eines Siebloches und der untere

Flacheisenring wird dünner gemacht oder entfernt, wenn durch Abnutzung der

Läuferbahn die Streiche sich zu sehr dem Siebe nähert.

Soll die Masse zu feinem Pulver vermahlen werden, so liegt das Sieb in der Höhe der

Läuferbahn; damit aber die Streichen das Sieb nicht berühren, sind sie etwas

ausgeschnitten und mit einem das Sieb bestreichenden Wurzelbesen versehen, der auf

dieselbe Art wirkt wie eine Streiche (Fig. 5).

Obgleich die reibende Wirkung der Steine vergrößert wird, wenn man sie der Achse

näher rückt und dann das Sieb außen herum legt, wodurch dieses sich vergrößert und

die Masse zum Durchfallen mehr Zeit gewinnt, so haben wir es im vorliegenden Falle

doch zweckmäßiger gefunden, das Sieb nach innen zu legen.

Wie man sieht, ist hier gar keine Handarbeit erforderlich, die Speisung kann

beständig geschehen; die Lieferung ist vollkommen continuirlich und die ganze Masse

wird sortirt; die Betriebskraft wird im Verhältniß ein Minimum seyn, da sie die

Masse nicht unnütz mehr zerkleinert als gewünscht wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Tafeln