| Titel: | Kemp's Regulator zur Erzielung constanter Temperaturen mittelst Leuchtgas, verbessert von Bunsen. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. LXXXIII., S. 342 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Kemp's Regulator zur

Erzielung constanter Temperaturen mittelst Leuchtgas, verbessert von Bunsen.

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Regulator zur Erzielung constanter Temperaturen mittelst

Leuchtgas.

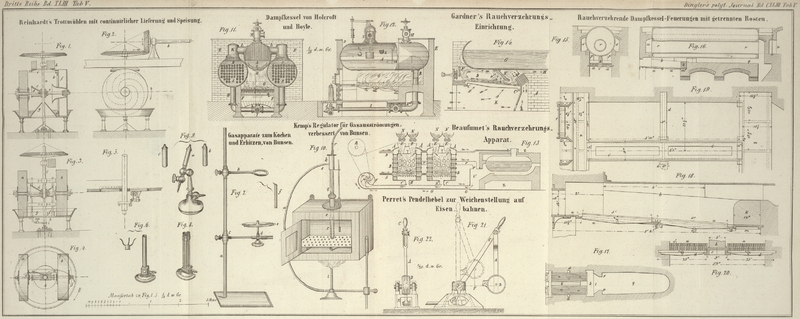

Dieser RegulatorKemp's Regulator wurde

im polytechn. Journal, 1850, Bd. CXVII S. 352 beschrieben., welcher in Fig. 10 abgebildet ist, hat den Zweck, bei Apparaten zum Trocknen,

überhaupt bei allen Vorrichtungen, welche mit Leuchtgas erwärmt werden, eine

beliebige, genau gleichmäßige Temperatur hervorzubringen.

Er besteht aus einem unten zugeschmolzenen Glascylinder c, in dessen unterem Theil sich ein Luftgefäß befindet, welches unten offen

und durch Quecksilber, mit welchem der Cylinder bis q

gefüllt ist, abgeschlossen wird.

In diesen Cylinder taucht oben eine mit einer seitlichen Röhre s versehene weite Glasröhre in das Quecksilber ein; mit dieser oben fest

verbunden ist die engere Röhre r, welche unten einen

langen schmalen Spalt, oben eine feine Seitenöffnung hat und mit einer Mutter auf und ab bewegt werden

kann.

Der Gang des Apparates ist nun folgender: das Gas tritt mittelst eines

Kautschukschlauches aus der Hauptröhre in die bewegliche Röhre r, von da durch den schmalen Spalt bei q in die weite Glasröhre und durch die Seitenröhre s zu einem zweiten Stück Kautschukschlauch a, welcher mit der Lampe l

verbunden ist.

Befindet sich das Quecksilbergefäß des Regulators in dem Raume eines

Lufttrockenapparates, dessen Temperatur constant erhalten werden soll, so erleidet

das Luftgefäß in dem Instrument dieselbe Ausdehnung, wie die Luft in dem

Trockenapparat. Mit steigender Temperatur steigt daher das Quecksilberniveau in dem

Quecksilbergefäß und verkürzt den Spalt bei q im

Zuflußrohr, so daß der Gaszufluß zur Lampe abnimmt. Bei eintretender

Temperatur-Erniedrigung tritt das umgekehrte ein, so daß das

Quecksilberniveau sinkt, der Spalt des Zuflußrohres sich vergrößert und mithin die

Temperatur steigt. Durch diese Regulirung wird eine constante Temperatur in dem

Trockenapparat hergestellt, die man beliebig hoch oder niedrig wählen kann, je

nachdem man das Zuflußrohr r mittelst der Mutter über

das Quecksilberniveau erhebt oder einsenkt. Wenn die Lampe vor Luftzug geschützt

ist, kann man auf diese Weise Temperaturen von 40 bis 250° C. und darüber bis

auf 2 oder 3 Grade constant erhalten.

Bei schnell zunehmender Temperatur kann der schmale Spalt ganz verschlossen werden,

und es würde dann die Flamme erlöschen, wenn nicht durch die feine Seitenöffnung der

Röhre so viel Gas ausströmen könnte, um die Flamme brennend zu erhalten.

Solche Regulatoren können von mir zum Preise von 3 fl. bezogen werden.

P. Desaga,

Universitäts-Mechanikus in Heidelberg.

Tafeln