| Titel: | Ventilationssystem der Nadel- und Metallschleiferei des Fabrikanten Peugeot zu Herimoncourt in Frankreich. |

| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. XCVII., S. 409 |

| Download: | XML |

XCVII.

Ventilationssystem der Nadel- und

Metallschleiferei des Fabrikanten Peugeot zu Herimoncourt in Frankreich.

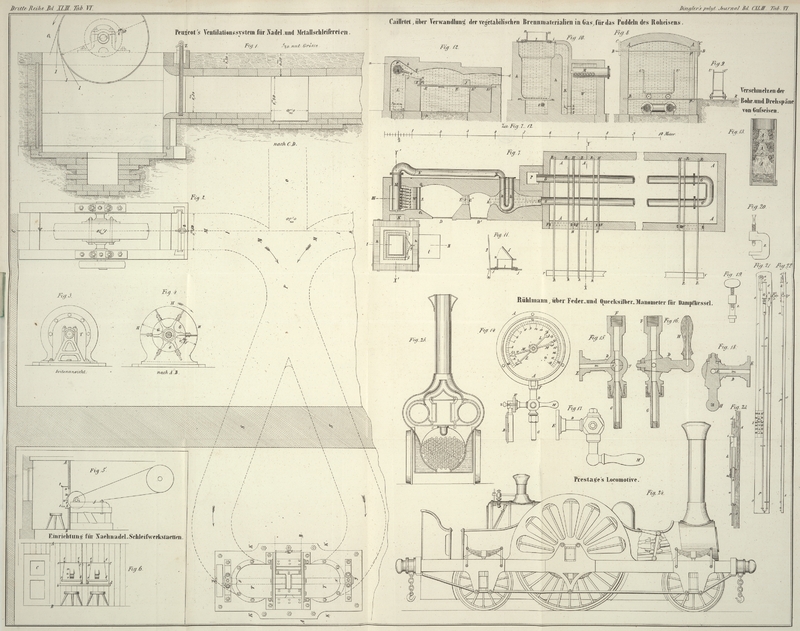

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Peugeot's Ventilationssystem für Nadel- und

Metallschleiferei.

Im Jahrgang 1847 des polytechn. Journals, Bd. CV S.

407, wurde Morin's Bericht über das Peugeot'sche Ventilationssystem mitgetheilt, welches

seinen Zweck, die Arbeiter vor dem höchst nachtheiligen Einathmen des Schleifstaubes

zu schützen, vollkommen erfüllt. Das Wesentliche dieses Systems besteht in

Folgendem: Die Schleifsteine sind in zwei, mit der großen Achse der Werkstätte

parallel laufenden Reihen aufgestellt, und senken sich zu einem Drittel ihres

Durchmessers in einen Unterbau unter dem Boden der Werkstätte ein. Aus diesen

Unterbauten führt von jedem Schleifsteine ein in Ziegeln gemauerter, mit eichenen

Bohlen und darüber fest gestampfter Erde bedeckter Canal zu einem in gleicher Weise

unter der Sohle der Werkstätte fortgeleiteten Hauptcanale, in welchen die

sämmtlichen Seitencanäle mit einer angemessenen Curve münden. Der Hauptcanal gabelt

hinter den letzten Schleifsteinen in zwei Seitenarme aus, welche unter der

Umfassungsmauer der Werkstätte durchgeführt sind, und außerhalb derselben an einem

dort aufgestellten Ventilator wieder zusammen kommen. Jeder Seitenarm mündet in ein

aufrechtstehendes eisernes Rohr, und diese beiden Röhren sind in einem

Viertelkreisbügel durch die beiden Seitenwangen des Ventilators geleitet. Zwischen

den Seitenwangen bewegt sich das Rad des Ventilators, mit einer Geschwindigkeit von

1000 bis 1209 Umdrehungen in der Minute, wirkt dadurch wie eine Luftpumpe auf die

mit Staub erfüllten unterirdischen Kanäle und schleudert die angesogene Staubluft in

der Richtung seiner Tangenten ins Freie. Auf diese Weise wird der Schleifstaub

vollständig fortgenommen, besonders wenn man nicht gleich alle Schleifsteine

zusammen in Bewegung setzt, sondern mit einem einzigen beginnt, damit unter diesem

das Ansaugen vor sich geht, während einstweilen die Kammern der übrigen Steine von

den unterirdischen Seitencanälen durch Schützen abgeschlossen bleiben.

Beschreibung der Peugeot'schen Einrichtung.

Die zwanzig Schleifsteine, welche das Schleifhaus enthält, stehen in zwei Reihen

einander paarweise gegenüber.

Der Schleifer hat seinen Platz hinter dem Schleifsteine, den Rücken gegen die Mauer

gekehrt, im Punkte Q, Fig. 1 und 2, so daß das Licht ihm

auf die Hand fällt. Der Raum unter dem Schleifsteine ist theilweise mit Wasser

gefüllt.

K, K, Fig. 2, ist der

Ventilator, der sich außerhalb des Schleifhauses befindet. Zwischen den beiden

Schleifsteinen zieht sich durch die Werkstätte ein unterirdischer Canal O, P durch, der sich bei V

in zwei Züge spaltet; diese durchdringen die Erdwände der Werkstätte bei S, S und münden in die Seiten des Ventilators.

Von jedem Schleifstein geht ein Seitenzug M, I, M nach

dem Hauptzuge O, P. Durch eine Schütze Z, Fig. 1 und 2, kann derselbe geöffnet

oder geschlossen werden. Ist er geöffnet und der Ventilator in Thätigkeit, so

entsteht zunächst hinter diesem in dem Canal O, P und

von da weiter in M, I, M ein Luftzug. Der Schleifstein

bewegt sich von Q nach I,

also vor dem Arbeiter nach unten; der losgerissene Staub wird daher durch die

Wirkung des Luftzuges, der von der kreisenden Bewegung des Steines unterstützt wird,

unter diesem weg in den Seitencanal M, I, M, und von da

in den Hauptcanal O, P fortgeführt. Während der

schwerere Staub auf diesem Wege sich auf dem Boden ablagert, wird der leichtere vor

dem Ventilator in die Luft geschleudert.

Die Dimensionen sind nach metrischem Maaße in die Zeichnung eingeschrieben.

Die Schleifsteine haben 1,20 Met. im Durchmesser. Die Achsen liegen ungefähr 0,20

Met. über dem Boden der Werkstätte, also mit etwa ein Drittel des Durchmessers im

Unterbau eingesenkt. Der Canal ist von Backsteinen gemauert, mit eichenen Bohlen

gedeckt und darüber eine 0,20 Met. dicke Schicht Grund fest aufgestampft, um einen

luftdichten Verschluß zu erzeugen. Der Boden des Hauptzuges liegt etwa 0,90 Met.

unter dem Boden der Werkstätte, und 0,10 Met. tiefer als derjenige der Seitenzüge,

wodurch die Ablagerung des schwereren Staubes in dem Hauptzuge begünstigt wird.

Häuft sich der letztere zu sehr an, so wird die obere Bedeckung zur Reinigung der

Canäle abgehoben.

Die Breite aller Züge ist gleich, nämlich 0,50 Met., und eben so viel beträgt die

Höhe der Seitenzüge.

Die Luftzüge treffen in Curven auf einander und die beiden Zweige des Hauptzuges

gehen ebenso in Bogen zu dem Ventilator, krümmen sich hier in einem Viertelkreis

nach oben und treten wieder in einer Biegung von einem Viertelkreis seitlich in den

Ventilator. Die Röhren T, T,

Fig. 2 und

3, welche

diesen Uebergang vermitteln, sind von Eisenblech, cylindrisch mit umgebogenem Rande

und sowohl auf die Bodenplatte des Ventilators als an dessen Seitenwangen angeschraubt. Zur Dichtung wird

ein Ring von Leder oder Kautschuk zwischengelegt.

Die Welle des Ventilators geht zu beiden Seiten durch die Blechröhren hindurch, so

daß ihre Zapfen y, y,

Fig. 2,

außerhalb der letzteren liegen und der zerstörenden Wirkung des Staubes entzogen

sind.

Die parallelen Seitenwangen des Ventilators H, H,

Fig. 4, deren

Durchmesser 0,75 Met. beträgt, stehen ungefähr 0,35 Met. von einander ab. Der

Zwischenraum, in welchem sich die Windflügel G, G

bewegen, ist nicht mit Breterverschluß oder einer Blechhülle bedeckt, wie bei den

Ventilatoren, deren Zweck es nicht ist die Luft auszupumpen, sondern den Wind in

einer Röhre fortzutreiben und als Gebläse zu wirken.

Wird mit Wasser geschliffen, wie in der Quincaillerie des Hrn. Peugeot, so ist es nicht nöthig, die

Schleifsteine mit Trommeln (Hauben) zu bedecken. Bei trocken arbeitenden Schleifsteinen, wie für das Zuspitzen der Nadeln, ist

es aber unerläßlich, über dem aus dem Boden vorstehenden Theile des Schleifsteins

eine solche Trommel anzubringen; man läßt dann in der Trommel nur eine angemessene

Oeffnung frei, um dem Schleifer das Andrücken der Nadeln gegen den Stein möglich zu

machen.

Nachtrag.

Bekanntlich werden in den Nahnadelfabriken die

Stahl- oder Eisendraht-Büschel in Stücke oder sogenannte Schachte

zertheilt, welche die doppelte Länge der Nadeln haben; nachdem diese Schachte gerade

gerichtet wurden, werden sie auf der Schleifmühle an beiden Enden zugespitzt und

später in der Mitte zerschnitten (halbirt). Das Zuspitzen der Schachte geschieht

mittelst trockener Schleifsteine aus dichtkörnigem und ziemlich hartem Sandsteine,

welche 6 bis 30 Zoll Durchmesser und zwischen 4 und 5 Zoll Dicke haben; diese

Schleifsteine, deren gewöhnlich eine bedeutende Zahl vorhanden ist, werden durch ein

Wasserrad mit so großer Geschwindigkeit umgetrieben, daß jeder Theil des Umfanges in

der Secunde einen Weg von 100 bis 150 Fuß durchläuft; ein Stein von 18 Zoll

Durchmesser macht in der Secunde gegen 30 Umgänge, kleine 6zöllige Steine drehen

sich in der Secunde über 60 Mal. Der vor dem Steine sitzende Arbeiter nimmt zwischen

Daumen und Zeigefinger der rechten Hand 20 bis 50 oder 60 Schachte (je nach ihrer

Feinheit), und hält das Ende derselben an den Stein, während sein Daumen durch eine

Art ledernen Fingerhuts geschützt ist, und er den längs seines Zeigefingers ausgebreiteten Drähten

eine hin- und herrollende Bewegung ertheilt, um sie an allen Seiten

gleichmäßig abzuschleifen und ganz runde Zuspitzungen zu erzielen.

Der Stein darf hierbei nicht angefeuchtet werden, weil die

Nadeln sonst rosten würden; eben dieses Trockenschleifen

ist aber wegen des dabei entstehenden Stein- und Metallstaubes eine höchst

ungesunde Arbeit; wenige damit beschäftigte Arbeiter erreichen das vierzigste Jahr,

und viele sterben schon mit dem dreißigsten an Engbrüstigkeit, Lungensucht etc. Um

diesen Nachtheil aufzuheben, hat man verschiedene Mittel empfohlen, von welchen aber

die meisten wenig oder gar keinen Eingang gefunden haben. So hat Abraham in Sheffield im J. 1823 vorgeschlagen, durch

Magnete, welche nahe am Schleifsteine und an einer vom Arbeiter umgenommenen Maske

angebracht werden sollten, den Eisen- oder Stahlstaub anziehen zu lassenPolytechn. Journal Bd. XI S. 196.; später empfahl G. Prior einen Blasbalg bei dem

Schleifsteine anzubringen, welcher den Staub vom Arbeiter weg in einen Canal

treibt.Transactions of the Society for the encouragement of

Arts, vol. XXXI p. 208. – Ure's

technisches Wörterbuch, bearbeitet von Karmarsch

und Heeren, 1843, Bd. II S. 504. Diese beiden Vorrichtungen können jedoch aus verschiedenen Gründen dem

Zwecke nicht genügend entsprechen. Gewöhnlich beschränkt man sich darauf, vor dem

Schleifsteine und dicht an demselben eine Eisenplatte anzubringen, in welcher eine

Oeffnung von 6 Zoll im Quadrat enthalten ist, damit der Arbeiter mit den Händen an

den Stein gelangen und die Schachte anhalten kann; allein diese Vorkehrung ist

vielmehr darauf berechnet, den Schleifer beim etwaigen Zerspringen des Steines gegen

dessen Trümmer zu schützen, als den Schleifstaub abzuhalten.

Die zweckmäßigste Einrichtung zum Abhalten des Schleifstaubes – welche jedoch

die Wirksamkeit des Peugeot'schen Ventilationssystems bei

weitem nicht erreicht – bestand bisher darin, den ganzen Stein mit einem

Kasten zu umgeben, in welchem nur eine kleine Oeffnung zum Einhalten der Drähte

angebracht ist; die äußerst schnelle Umdrehung des Steines erzeugt einen Luftzug,

welcher den Staub in den Kasten hinein und ferner durch ein Abzugrohr fort in einen

Schornstein reißt; um diese Strömung noch zu befördern, mündet in das Abzugrohr eine

zweite, engere Röhre, welche heiße Luft aus einem Ofen zuführt.Ein solcher Apparat, aus der Fabrik von Pastor zu Burtscheid, ist im Artikel

„Nadelfabrication“ in Prechtl's technologischer Encyklopädie, Bd. X S. 304,

beschrieben.

Amtliche Verfügungen zum Schütze der Arbeiter gegen den Schleifstaub sind unseres

Wissens bis jetzt nur von der königl. preuß. Regierung zu Arnsberg erlassen worden; wir theilen die Verordnung, nach deren

Vorschrift sämmtliche Nadelschleifereien im Arnsberger Regierungsbezirk im J. 1854

eingerichtet worden sind, hier mit:

Polizei-Verordnung in Beziehung auf die Einrichtung der

Nähnadel-Schleiferwerkstätten, vom 25. März 1854.

Um den für die Gesundheit der Arbeiter verderblichen Folgen, welche die bisher

gewöhnliche Einrichtung der Nähnadelschleifwerkstätten mit sich geführt hat, nach

Möglichkeit vorzubeugen, finden wir uns bewegen, kraft des §. 5 des Gesetzes

über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 nachstehende

Polizei-Verordnung für den Umfang unseres Bezirks zu erlassen:

§. 1. Als Fabrik-Werkstätten zum Schleifen

der Nähnadeln dürfen in Zukunft nur solche Räume benutzt werden, welche gedielt oder

gepflastert, mit dichtgeschlossenen Decken und wohlerhaltenen Fenstern versehen,

mindestens 10 Fuß im Lichten hoch sind, und mit Oefen geheizt werden können. Für

gegenwärtig schon vorhandene Nadelschleifereien genügt eine Höhe von 8 Fuß.

§. 2. Der Schleifstein muß von dem Raume, in welchem der Schleifer arbeitet,

durch eine vom Boden bis zur Decke reichende Scheidewand, oder durch einen den Stein

rings umschließenden Mantel getrennt seyn.

§. 3. In diese Scheidewand oder den Mantel ist der seither übliche, die

Schleiföffnung enthaltende eiserne Schirm einzuführen. Diese Oeffnung darf nicht

breiter seyn, als zur freien Bewegung des Steines nöthig ist, und muß mit einem

derartigen Vorsprunge gegen das Heraussprühen der Funken und zur Abwehr des Staubes

überkleidet werden.

§. 4. Die Steine sind so zu stellen, daß die Mitte der Schleiföffnung

mindestens 1 Fuß höher ist, als die obere Kante des Arbeitssitzes.

(Die Skizzen Fig. 5 und 6 auf Tab. VI zeigen die

Einrichtung genügend. a, b, c, d sind eiserne Bleche, in

welchen sich die Oeffnungen n, o für den Stein befinden.

– m, n Blechnasen, welche die Funken und den

Staub aufnehmen und ableiten. – A, B Breterwand.

C Thür in dem abgeschlossenen Raume. – r, s schmale Breter, an Schnüren t, r und t, s angebracht zum Auflegen der Arme

für das sichere Vorhalten der Nadeln. – Die Wand A,

B enthält nach Umständen vier bis sechs und mehr solcher Sitzplätze, und

zwischen je zweien ist meistens eine Thür, um zum Schleifstein zu gelangen, f in Fig. 5 ist ein Rahmen zum

Vor- und Rückschieben für kleinere und größere Steine.)

§. 5. Es dürfen fortan keine neuen Schleifer vor vollendetem 14ten Jahre, auch

nicht als Lehrlinge, zur Arbeit angenommen werden. Von der Annahme eines jeden neuen

Schleifers ist der Ortspolizeibehörde binnen 8 Tagen Anzeige zu machen.

§. 6. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1855 in Kraft.

Uebertretungen derselben werden mit Geldstrafe bis zu 10 Thlr. bestraft. Auch sind

die vorschriftswidrig eingerichteten Schleifereien polizeilich zu schließen.

(Amtsblatt vom 1. April 1854, S. 129.)

Obwohl durch diese Vorkehrungen das Uebel bedeutend vermindert worden ist, so fehlt

dabei doch die abziehende Ventilation der französischen Einrichtung gänzlich, daher

bei unvermeidlich entstehendem Luftzuge der Staub zwischen Stein und Schirm zurück

in den Raum der Schleifer getrieben und dort natürlich eingeathmet wird. Die königl.

Regierung des Arnsberger Bezirks hat auch hiervon hinlängliche Kenntniß erhalten und

das Peugeot'sche System dringend empfohlen, wie

ihrerseits die königl. Regierung des Oppelner Bezirks etc. Aus Aachen erhalten wir

die Nachricht, daß das Peugeot'sche System in den

größeren Nadelschleifereien des dortigen Regierungsbezirks mit bestem Erfolg

eingeführt worden ist. Hoffentlich werden die Nadelfabrikanten jetzt allenthalben

die zum Schutze der Schleifer geeigneten wirksamen Einrichtungen zu treffen besorgt

seyn, und dadurch die Behörden der Nothwendigkeit überheben, zu diesem Zwecke mit

Polizeiverfügungen durchzugreifen.

Bei der nassen Schleiferei der Metallwaaren können

Stein- und Metallstaub von den Arbeitern nicht eingeathmet werden, daher

dieselbe überall als der Gesundheit nicht schädlich betrachtet wird.

Die Redaction.

Tafeln