| Titel: | Verfahren zum Raffiniren des Oels, welches sich John de Cockkenifeck zu Cork am 24. Mai 1856 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. VI., S. 19 |

| Download: | XML |

VI.

Verfahren zum Raffiniren des Oels, welches sich

John de Cockkenifeck zu

Cork am 24. Mai 1856

patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, März 1857, S. 188.

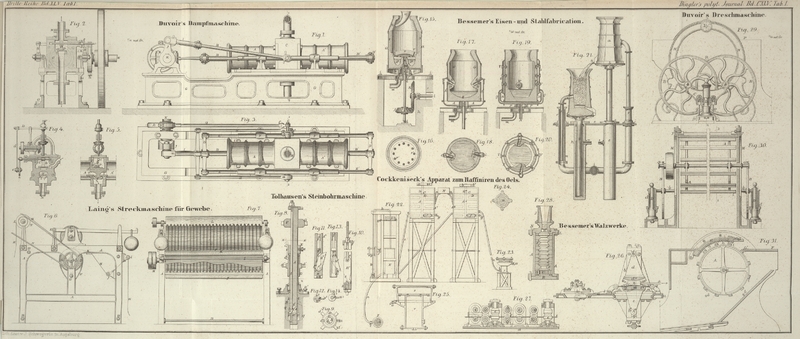

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

de Cockkenifeck's Verfahren zum

Raffiniren des Oels.

Das Oel wird mit 1 bis 3 Proc. concentrirter Schwefelsäure in einem Rührfasse

gemischt, und hierauf die Säure mittelst Wasser, dem man ein Alkali, z.B. Kalk,

zugesetzt hat, ausgezogen. Man läßt sodann das Oel in einen Cylinder laufen, in

welchem ein Kolben so angeordnet ist, daß er einen mechanischen Druck gegen das Oel

ausübt, ohne einer äußeren Triebkraft, z.B. einer Dampfmaschine, zu bedürfen. Durch

dieses Mittel wird das Oel in ein gußeisernes Filter getrieben, welches gebrannten

Kalk oder Magnesia enthält, die dem Oel die letzte Spur von Säure entziehen. In dem

nämlichen Behälter wird das Oel durch eine Schicht zerkleinerter Oelkuchenmasse

gepreßt, welche das Alkali zurückhält und das Oel von allen Unreinigkeiten befreit.

Die ganze Operation der Läuterung und Filtration ist ohne Anwendung künstlicher

Wärme binnen 24 Stunden vollbracht.

Fig. 22 ist

eine Ansicht des ganzen Apparates, worin einige Theile zum deutlicheren Verständniß

im Durchschnitte dargestellt sind. N ist ein gläserner

Behälter, welcher die Schwefelsäure enthält und zu beiden Seiten mit Hähnen versehen

ist, um diese Säure in die Rührfässer A¹ und A² ablassen zu können. Diese Fässer haben gleiche

Construction und sind in zwei Abtheilungen A und B, A* und B* getheilt. A und A* sind die Abtheilungen, worin das Oel

vermittelst des Rührapparates D mit der Säure gemischt

wird. Dieser Rührapparat wird durch Rollen und Riemen a,

a* und b, b* in Notation gesetzt. Nachdem diese

Operation, welche ungefähr eine Stunde erheischt, beendigt ist, läßt man Wasser,

welches eine alkalische Substanz, z.B. Kalk enthält, in die Abtheilungen B, B* fließen, und dreht die durchlöcherten Böden C derselben, so daß das alkalische Wasser sich

gleichmäßig zwischen das Oel vertheilt.

Zehn bis zwanzig Stunden nach dieser Operation wird das Oel durch die Röhre e in den Cylinder E oder

direct in den Filtrirapparat F abgezogen. Kann man über

einen natürlichen Druck von 10 Fuß Höhe der Oelsäule, wobei das Filter ziemlich gut

arbeitet, verfügen, so ist der durch den Cylinder E

erzeugte Druck entbehrlich; in diesem Falle wird das zweite Rührfaß A* in einen gewöhnlichen Behälter verwandelt. f, f sind mit Thüren verschlossene Oeffnungen, durch

welche man den Rührfässern A, A* zum Zweck der Reinigung

beikommen kann; g, g sind Hähne, um nach erfolgter

Reinigung des Oels die wässerige Flüssigkeit aus denselben abzulassen. E ist ein in einem hölzernen Gerüst gelagerter

gußeiserner Cylinder, in welchem sich zur Erzeugung des Druckes ein Kolben bewegt.

An das obere Ende der Kolbenstange ist eine Plattform h

befestigt, auf welche die Gewichte j gelegt werden; die

Plattform h ist durch eine über Rollen geleitete Kette

k mit einer andern Plattform l verbunden, die gleichfalls mit Gewichten m

versehen ist. Um nun diesen Theil des Apparates in Thätigkeit zu setzen, öffnet man

den Hahn der mit den Rührfässern A, A* verbundenen

Röhren e, worauf der Druck der Flüssigkeit, unterstützt

von den an dem andern Ende der Kette k hängenden

Gewichten, den Kolben des Cylinders E in die Höhe drückt

und den letzteren mit Oel füllt. Wenn der Kolben in der geeigneten Höhe angekommen

ist, so berührt die Plattform l, welche die

Gegengewichte m enthält, den Boden, und löst sich

dadurch von der Kette k aus, so daß jetzt der Kolben des

Cylinders E auf das in demselben enthaltene Oel frei

drücken kann. Schließt man nun das Ventil des Zuführrohres am Boden des Cylinders

und läßt den Kolben auf das Oel drücken, so wird das letztere durch die mit dem

Filter F communicirende Röhre n hinabgedrückt.

Indem man die Plattform, welche die Gegengewichte m

enthält, auf das Bret o setzt, wiederholt der Cylinder

eine zweite Operation des Filtrirens ohne weitere Beihülfe. Denn wenn der Kolben des

Cylinders E herabsinkt, so berührt die Stange p den Haken q, befreit

dadurch das Bret o und veranlaßt die Gegengewichte m niederzusteigen und den Kolben in die Höhe zu ziehen.

Demnach füllt sich durch einfache Bewegung der Gegengewichte in von dem Boden nach dem Bret o der Cylinder zweimal ohne sonstige Beihülfe –

ein Umstand, welcher für die Nachtarbeit eine große Bequemlichkeit darbietet.

Fig. 23

stellt das Filter

F im Aufrisse,

Fig. 24 im

Grundrisse und

Fig. 25 im

Verticaldurchschnitt nach einem größeren Maaßstab dar. r

ist die Abtheilung, welche die alkalische Substanz (gebrannten Kalk), s die Abtheilung, welche zerkleinerte Oelkuchen enthält.

Das Oel wird durch den Hahn t entweder aus dem Cylinder

E oder direct aus dem Rührfaß A* herbeigeleitet, und fließt, nachdem es durch die Oelkuchenmasse

gegangen, durch die Löcher u in den Canal v, von wo es durch den Hahn w abgezapft wird.

Tafeln