| Titel: | Beschreibung eines an der k. k. Puddlingshütte zu Neuberg in Obersteyermark ausgeführten Dampfhammers; von Ferdinand Schliwa, k. k. Hüttenverwalter. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. XXII., S. 99 |

| Download: | XML |

XXII.

Beschreibung eines an der k. k. Puddlingshütte zu

Neuberg in Obersteyermark ausgeführten Dampfhammers; von Ferdinand Schliwa, k. k.

Hüttenverwalter.

Aus dem berg- und hüttenmännischen Jahrbuchs der montan.

Lehranstalt zu Leoben, Bd. IV S. 183.

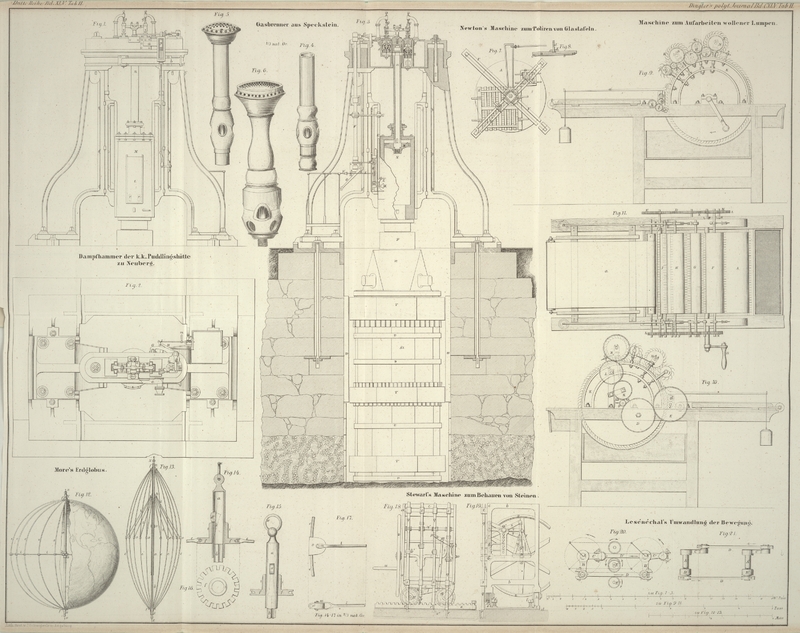

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Haswell's Dampfhammer.

Das Princip der Bewegung dieses neuen, durch die Figuren 1 bis 3 erläuterten

Dampfhammers ist ein dem bisher bekannten Nasmythschen

ganz entgegengesetztes; nämlich es bewegt sich hier anstatt Kolben mit Kolbenstange,

der mit einem Kerne versehene Dampfcylinder selbst.

Der Cylinder N erhält seinen Dampf durch die einfach

durchbohrte und durch vier Oeffnungen im Kreuz oberhalb dem Kolben mit ihm

communicirende Kolbenstange n; wodurch nun wesentlich

die bei den Nasmyth'schen Dampfhämmern sehr oft

vorkommenden Reparaturen der Verbindungen zwischen Kolben und Kolbenstange,

andererseits zwischen letzterer mit dem Hammer Umgängen werden.

Die ganze Maschine ist niederer, der Schwerpunkt der Basis mehr genähert und somit

der ganze Hammer solider.

Die Steuerung selbst ist auch eine andere und besteht aus zwei Laternen- oder

Haubenventilen von Metall, A und B, wie sie bei den Förderungs- und Gebläse-Dampfmaschinen

häufig in Anwendung sind.

Von diesen zwei Ventilen führt A den Dampf zu, und B ab; beide sind durch einen kleinen Balancier x mitsammen verbunden und mittelst zwei Federn g, g gehörig gespannt. Im Stande der Ruhe zieht eine

Stärke Spiralfeder C durch ein Zwischengelenk an dem

Balancier und erhält das Einflußventil A offen, während

B geschlossen bleibt.

Der Dampfzufluß wird durch den Schuber p, in Fig. 1

ersichtlich, oder durch den damit in Verbindung stehenden Hebel O mittelst der linken Hand regulirt und durch das

Röhrenstück a dem Ventil A

der Dampf zugeführt, welches geöffnet ist, und somit der Cylinder sogleich gehoben

wird und zwar so hoch, bis die nasenförmige Vorragung E

an dem Cylinder den Hebel G zurückdrängt; dadurch wird

vermöge der Verticalspindel F auch der Hebel Q bewegt, welcher den Balancier x aus seiner Stellung bringt. Es schließt sich somit das Ventil A, während B geöffnet wird,

es kann der Dampf durch das Abflußrohr b entweichen und

der Cylinder muß sich

senken, bis die Nase E den Hebel G verlassen hat; dadurch wird der Cylinder schwebend erhalten, und je

nachdem er mit mehr oder weniger Kraft oder Dampf in die Höhe und die Nase über den

Hebel hinausgebracht wurde, fällt der Hammer auf größere oder kleinere Entfernungen,

nie jedoch auf diese Art ganz herab. Um die Stärken Schläge auszuführen oder um den

Hammer mit vollem Gewichte auffallen zu lassen, bedient man sich des Sperrhakens J nebst der Sperrklinke H,

am besten in dem Grundriß Fig. 2 ersichtlich;

letztere ist ebenfalls auf der Spindel F befestigt und

ersterer mit einer Handhabe m zur willkürlichen

Auslösung versehen. Durch eine Feder p erhält der

Sperrhaken immer das Bestreben zum Einlösen, und somit ist immer zum vollen Schlage

der Hammer bereit, er wird jedoch vermöge der rechten Hand entfernt gehalten.

Läßt man die Feder p wirken, so wird bei dem Aufgehen des

Cylinders durch den nasenförmigen Ansatz E der Hebel G zurückgedreht und zugleich löst sich H mit J ein, es bleibt das

Ausflußventil offen, auch wenn E den Hebel G verläßt, der Hammer fällt voll auf und der daran

befindliche Fallklotz macht eine Bewegung, welche die Sperrklinke auslöst, sogleich

das Ventil A öffnet und das Spiel des Hammers beginnt

von Neuem.

Man kann aber auch schon auf zurückgelegtem halben Wege des Hammers die Sperrklinke

auslösen durch die Handhabe m und auch so noch

Halbstarke Schläge ausführen.

Der ganze Hub des Hammers wird gleich bei Aufstellung desselben durch den höhern oder

niedern Stand des Hebels G bestimmt, welcher durch eine

Stellschraube auf der Spindel F gehalten wird; er ist

bei diesem Hammer als Größtes 4 Fuß.

Das Gewicht des herabfallenden Körpers beträgt 9500 Pfund und die Anzahl der Schläge,

welche man bei continuirlicher Arbeit ertheilt, 50 bis 60 pr. Minute.

Zu seinem Betriebe bei gegenwärtiger Bedienung von 2 Doppelpuddlings- und 4

Schweißöfen reicht die Benützung der Ueberhitze eines Schweißofens mehr als

vollkommen hin.

Es sind hierzu zwei Kessel mit je einer Länge von 22 Fuß und 3 1/2 Fuß Durchmesser,

welche 120 Quadratfuß Heizfläche haben bestimmt; ein jeder ist derart eingemauert,

daß die unmittelbar dem Fuchs entweichenden Gase den Kessel nach der Länge zur

Hälfte des Umfanges einmal überstreichen, bevor sie in eine gemeinschaftliche Esse

von 4 Fuß innerer Lichte und 80 Fuß Höhe münden, welche für vier Oefen bestimmt

ist.

Die Kesseleinmauerung ist auf der Hüttensohle, wodurch wohl viel Raum der Hütte

entzogen, was jedoch andererseits durch die sehr leichte Zugänglichkeit bei

allfälligen Reparaturen hinreichend aufgewogen wird.

Ein solcher Kessel verdampft nach längere Zeit fortgesetzten Messungen in einer

Stunde 12,95 Kubikfuß oder 730 W. Pfund Wasser, somit in einer Secunde 0,203 Pfund,

mit einem Ueberdruck von 4 Atmosphären oder 5 Atmosphären absoluter Dampfspannung,

für welche in Bernoulli's Handbuch auf Seite 97 eine

Tabelle per 1 Pfund Wasser 6,93 Kubikfuß Dampf, oder

eine mechanische Kraft von 63240 Fußpfund angibt. Es entsprechen demnach den 0,203

Pfund verdampften Wassers 1,406 Kubikfuß Dampf und eine mechanische Kraft von 12837

Fußpfund.

Auf dem Dampfcylinder lastet aber noch der atmosphärische Druck von 12 3/4 Pfund per 1 Quadratzoll, oder per

1 Quadratfuß 1836 Pfund, welcher mit in Rechnung zu ziehen ist, und wornach sich nun

die mechanische Kraft des Kessels auf (12,75 × 144) (5 – 1) 6,93 .

0,203 = 10331 Fußpfund, oder die Pferdekraft zu 400 Fußpfund angenommen, auf 24

Pferde herausstellt.

Zu gleicher Zeit wurde der Dampf vollkommen benützt und damit in 1 Stunde 850 Schläge

von einer durchschnittlichen Hubhöhe von 3 Fuß ausgeführt. Es ist somit die

wirkliche Arbeit bei einem Hammergewicht von 9500 Pfund, auf 6729 Fußpfund in 1

Secunde berechnet, oder 15,6 Pferde. Diese Anzahl mit obigen 24 Pferden verglichen,

gibt einen Nutzeffect von 65 Procent, der auch bei Damfmaschinen mit Hochdruck von

Bernoulli angenommen wird.

Bei dem Grundbau ist das Princip, dem Schlag möglichst große Massen entgegen zu

halten und so den möglich größten Effect zu erreichen und andererseits den Schlag

von der Maschine entfernt zu halten, dadurch erzweckt worden, daß man den 38 Centner

schweren Amboß P in die Schabotte R von 370 Ctr. verzapfte, letztere in einen Eichenstock St mit. 480 Kubikfuß massiver Holzmasse von 248

Centnern Gewicht festkeilte, und diese mit 3 gußeisernen, außen achteckigen Ringen

1, zusammen 171 Ctr. schwer, nebst 5 schmiedeisernen V

mit 16 Ctr. Gewicht armirte. Auf diese Art werden dem Hammer 843 Ctr. Masse zu einem

Ganzen vereinigt geboten, und überdieß ist dieselbe auf Felsen gestellt. Der Erfolg

war auch ein äußerst günstiger, da anfangs wohl die Unterlage einen Zoll nachgab,

nun aber höchstens durch Abnützung des Amboßes und Kernes Differenzen entstehen.

Die achteckigen gußeisernen Ringe haben zum Zweck den Stock durch zwischengelegte

eichene Hölzer w von der viereckigen Ausmauerung

abzuhalten und denselben vor einem Verdrehen zu hindern.

Die Maschine selbst steht auf dem Schotter mittelst einer Bruchsteinmauer, welche nur

3 Quaderschichten für die solide Auflage der obern und untern Grundplatte enthält.

Letztere ist 88 Ctr. schwer und wurde gleicherzeit nebst den Ringen, dem Amboß und

der Schabotte hier abgegossen.

Der Preis des Hammers ist loco Wien-Gloggnitzer

Maschinenfabrik 11520 Gulden CM., der beiden Dampfkessel sammt Zugehör 3390 Gulden,

und eine zugehörige complette Speisepumpe kostet 240 Gulden. Die Preise von diesen

Hämmern in andern Dimensionen sind laut einem Preis-Courant vom 10. Mai 1853

folgende:

Ein Dampfhammer, 90–100 Ctr. schwer, mit 4 Fuß Hub,

kostet 11820–12800 fl.

Ein Dampfhammer, 70–80 Ctr. schwer, mit 3 1/2 Fuß Hub,

kostet 9520–10880 fl.

Ein Dampfhammer, 50–60 Ctr. schwer, mit 3 Fuß Hub,

kostet 7200–8640 fl.

Ein Dampfhammer, 30–40 Ctr. schwer, mit 2 1/2 Fuß Hub,

kostet 4560–6080 fl.

Ein Dampfhammer, 20–25 Ctr. schwer, mit 2 Fuß Hub,

kostet 3360–4000 fl.

Dieser Hammer ist bereits seit October 1852 in continuirlichem Betriebe und hat sich

sehr bald die allgemeine Zufriedenheit erworben. Der darauf folgende Winter bot

besonders günstige Gelegenheit hiezu. Während andere Werke aus Wassermangel einen

Theil ihres Betriebes einstellen oder doch unvortheilhaft fortführen mußten, wie es

auch hier oft der Fall war, konnte dießmal durch das Einstellen des bisher durch

Wasser betriebenen Luppenhammers derselbe geregelt fortgesetzt und schon dadurch ein

großer Theil der Auslagen eingebracht werden. Aber auch durch das Verbessern der

Qualität der Waare, insbesondere durch vollkommene Schweißung sowohl bei Tyres als

Kesselblechen, bei letzteren durch deren schöne Ränder, gereicht seine Anwendung zum

großen Vortheil.

Die in früherer Zeit so häufigen Klagen über mangelhafte Schweißung und Ausschuß der

Kesselbleche haben sich letzterer Zeit nicht mehr wiederholt. Die

Wien-Gloggnitzer Maschinenfabrik, welche früher den ganzen Bedarf an

Zeugschmiedeisen für die gefährlichsten Maschinentheile von Low-Moor in

England bezogen hat, erklärt daß das gleiche Fabricat Neubergs nichts mehr zu

wünschen übrig lasse, und daß nach abgeführten Versuchen an dem polytechnischen

Institute in Wien seine absolute Festigkeit bei der

Iten

Probe von 1 Zoll im Quadrat 58446 Pfund und

bei der

IIten

„

„ „ „

„ 51151 Pfund betrug,

währenddas gleicher Zeit untersuchte Achseneisen von Prävali bei

der

Iten

Probe 42900 Pfund und bei der

IIten

„ 38699

Pfund unter gleichen Verhältnissen aushielt.

Dieß gab noch besondere Veranlassung, daß ein kleinerer Dampfhammer nach gleichem

Princip mit 30 Ctr. Gewicht für Erzeugung von Eisenbahn- und

Wagen-Achsen sogleich in Angriff genommen wurde, und noch vor Schluß des

Jahres 1853 in Betrieb gesetzt wurde.Nach brieflicher Mittheilung des Hrn. Verfassers sind gegenwärtig (1857) zu

Neuberg bereits drei solcher Dampfhämmer von verschiedenem Gewichte im

Betriebe, ohne daß jemals die mindeste Störung bei denselben eintrat. A. d.

Red.

Es entspricht die Ausführung dieser Hammer so vollkommen allen Anforderungen des

Hüttenbetriebes, daß die österreichische Eisenindustrie dem Hrn. Director Haswell, welcher dieses vortreffliche Werkzeug nach

Oesterreich verpflanzte, wesentlich verpflichtet ist.

Tafeln