| Titel: | Ueber More's Erdglobus; Bericht von Hrn. Jomard. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. XXVIII., S. 112 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Ueber More's Erdglobus; Bericht von Hrn. Jomard.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1857, S. 208.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Jomard, über More's Erdglobus.

Hr. More, Secretär der Handelskammer zu Gray (obere

Saône), hat einen tragbaren und dauerhaften Erdglobus von ziemlich großen

Dimensionen erfunden, wobei er sich eines regenschirmähnlichen, für ähnliche Zwecke

noch nicht in Anwendung gebrachten Mechanismus bedient. Man hat zwar früher schon

Globen aus einem leichten Stoff angefertigt, die man mittelst eines Blasbalges

aufblies; allein die Luft entwich endlich immer, und der geringste Zufall machte den

Globus unbrauchbar. Hr. More hat diese Fehler vermieden,

und sein Apparat vereinigt mehrere wichtige Vortheile: Wohlfeilheit, Einfachheit und

Dauerhaftigkeit.

Man denke sich eine eiserne Röhre, ungefähr 1 Meter lang und 0,014 Meter dick, welche

eine andere 0,01 Met. im Durchmesser haltende Röhre aufnimmt. Das Ganze bildet eine

Achse, in deren Mitte eine auf und nieder schiebbare, mit einer Kehle und 18

Einschnitten versehene Hülse angebracht ist. Von diesen Einschnitten erstrecken sich

strahlenförmig 0,43 Met. lange Stäbe nach eben so vielen biegsamen, die Meridiane

der Erdkugel vorstellenden Stäben, mit denen sie durch ihre gabelförmigen Enden

verbunden sind. Das ganze System von Stäben bildet eine Art festes Gerippe.

Um den Apparat zusammenzulegen, drückt man auf eine an dem oberen Ende befindliche

Feder, wodurch die innere Röhre frei wird und die 18 strahlförmigen Stäbe sofort mit

der Hülse in die Höhe steigen und sich an die Achse legen. Der Durchmesser des

Apparates beträgt alsdann nur noch 0,1 Met. Ist der Apparat ausgespannt, so legt man um denselben das aus 18

Streifen kugelförmig zusammengesetzte Zeug, auf welches die Erdkarte gezeichnet oder

gedruckt ist, befestigt es mit Hülfe von Häkchen, welche längs den Meridianen

vertheilt sind, und spannt dann den Apparat noch weiter aus.

An jedem Ende der Achse ist eine der mittleren ganz ähnliche unbewegliche Hülse

befestigt, welche durch einen Ring in einer zur Achse perpendiculären Lage erhalten

wird. An diese Hülse sind die Meridianstäbe mit ihren Enden befestigt. Die innere

Feder ist mit einem Haken versehen, welcher sich in einen an dem Ende der Achse

befindlichen rechteckigen Einschnitt legt. In das Innere des Zeuges sind von 18 zu

18 Graden Schleifen genäht, welche die äquatorialen Stäbe mit den Meridianstäben

verbinden und sie an ihrer Stelle erhalten. Man sieht, daß das Spiel des Mechanismus

sehr leicht ist. In einem Augenblicke spannt man die Kugel aus und eben so schnell

legt man sie zusammen. Ist der Globus zusammengelegt, so kann man ihn, da sein

Gewicht 3 bis 4 Kilogramme nicht übersteigt, leicht unter dem Arm tragen. Man hängt

diesen Globus entweder an der Decke auf, oder stellt ihn auf ein Piedestal; jede

dieser Anordnungen hat ihre besonderen Vortheile.

Das neue System bietet unter Anderem auch den Vortheil dar, daß man dem elastischen

Gestell verschiedene Hüllen, worauf die Himmelskugel, hydrographische,

klimatologische u.s.w. Karten verzeichnet sind, geben kann.

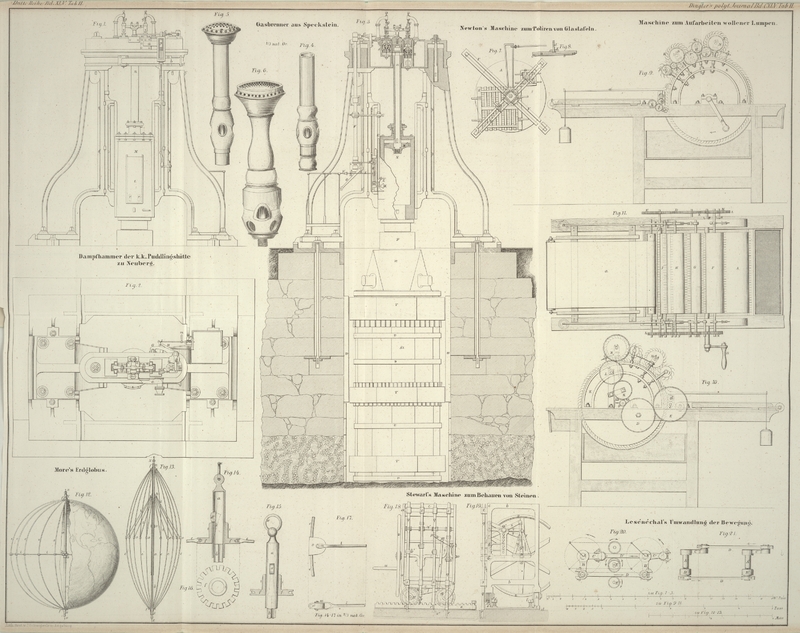

Fig. 12 ist

die Seitenansicht des ausgespannten Globus mit Hinweglassung eines Theils der Karte,

um die Anordnung des inneren Gestells darzulegen.

Fig. 13 ist

die Seitenansicht des halbgeschlossenen Gestells oder Gerippes, mit einem

Durchschnitt durch die Achse der Centralröhre.

Fig. 14, 15, 16 und 17 zeigen

Details der Hauptorgane des Gestells nach einem größeren Maaßstabe.

a mittlere Röhre, welche die Achse des Globus bildet und

sich bis zum Nordpol N erstreckt.

b eckige Stange von kleinerem Durchmesser als die Röhre

a, worin sie gleiten kann, wenn man den Südpol 8,

welcher ihr Ende bildet, von dem Nordpol entfernt.

c, Fig. 14 und 15, eine an

die Stange b befestigte Feder mit einem Knopf oder Haken

d, welcher, wenn diese Stange ganz hineingeschoben

ist, in einen in geeigneter Höhe ihm dargebotenen Einschnitt der Röhre a einschnappt.

e sind achtzehn biegsame Stäbe aus Eisendraht Nr. 19,

welche die Meridiane vorstellen und mit Hülfe der eingeschnittenen Hülsen und der

concentrischen Ringe an beide Pole befestigt sind.

Die Figuren

14, 15

und 16 zeigen

den Aufriß und Grundriß eines Theils der Röhre a und der

Stange b, die Feder mit dem Haken d, eine der eingeschnittenen Hülsen f und die

Art der Befestigung der Meridianstäbe an diese Hülse.

f ist die Hülse der Röhre a;

sie ist an ihrem Umfange mit achtzehn Einschnitten und mit einer Rinne z versehen. In diese Einschnitte treten die Enden der

Stangen e, deren abgeplattete Köpfe mit einem Loch

versehen sind, durch welches der um die kreisförmige Rinne gelegte Draht gesteckt

ist.

i ist der an die Hülse f

gelöthete concentrische Ring, welcher dazu dient, dieselbe an die Röhre a zu befestigen. Stellt man nun den Apparat aufrecht und

lehnt ihn auf den Pol S, um die Stange b in die Röhre a treten zu

lassen, so nähern sich die beiden Hülsen f, f einander

und die Stäbe e biegen sich rund. Man braucht dann nur

sämmtlichen Bogen dieser Stäbe eine rücksichtlich der als Durchmesser betrachteten

Achse der Röhre 9. gleichmäßige Biegung zu geben, damit das ganze Gerippe in

ausgespanntem Zustande eine zur Aufnahme der Erdkarte geeignete sphärische Gestalt

annimmt. Diese gleichmäßige Rundung sämmtlicher Meridianstäbe bewerkstelligt Hr. More mit Hülfe gabelförmiger Stäbe, welche ganz wie die

zum Ausspannen eines Regenschirms dienliche Vorrichtung wirken.

k ist die mittlere Hülse, welche längs der Röhre a gleiten kann.

l Stäbe mit gabelförmigen Enden aus Eisendraht Nr. 21,

welche sich von der verschiebbaren Hülse k nach der

Mitte der Meridianstäbe e (Fig. 12 und 13) erstrecken

und an die Hülse k eben so befestigt sind, wie die Stäbe

e an die Hülse f. Ihre

Befestigungsweise an die Stäbe e erhellt aus der

Betrachtung des Aufrisses und Grundrisses Fig. 17. Man sieht, daß

der Stab l sich in eine Gabel endigt, daß diese Gabel

einen in der Mitte des Stabes e befestigten Fuß o umfaßt, und daß sie mit diesem mittelst eines

festgenieteten Stiftes, um den sie sich drehen kann, verbunden ist.

Indem man nun das System ausspannt, steigt die Centralhülse k, während die Stange b in die Röhre a tritt, längs der letzteren herab, und sobald sie gegen

die in der Mitte der Röhre 9. angebrachte Erweiterung v

stößt, ist die Stange ganz in die Röhre getreten. Die Stäbe e haben alsdann das Maximum ihrer Biegung erreicht, während die Stäbe l

in einer Aequatorebene liegen, und die Kugelform ist

vollständig hergestellt. In diesem Moment schnappt der Haken d der Stange b in die erwähnte Oeffnung der

Röhre a und hält somit das Gestell gespannt. Um die

Kugel wieder zusammenzulegen, braucht man nur auf diesen Haken zu drücken, worauf

die Röhre a von selbst wieder zurücksteigt.

Um den Stäben e den gleichen Abstand auf dem Umfang des

Aequators zu geben, geht ein Tuchband von Außen um die Füße o, an die dasselbe mittelst Schnüren befestigt ist, welche in die Gabeln

m treten und auf diesem Band in Abständen von

20° zu 20° angeordnet sind. Die Röhre a

und die Stange b endlich endigen sich in jedem Pole in

einen Knopf mit Aufhängungsring x. Die Hülle des Globus

besteht aus einem feinen Stoff und ist aus achtzehn gleichen Streifen

zusammengesetzt, auf welche die Weltkarte gedruckt ist. Diese Hülle wird an das

Gestell geheftet, und da sie an jedem Pole nur eine zum Durchgang der Enden der

Centralachse nöthige Oeffnung läßt, so folgt sie genau allen Bewegungen, welche man

dem Apparat ertheilt.

Tafeln