| Titel: | Ueber Lacarrière's Apparat zum Sättigen des Leuchtgases mit einem flüssigen Kohlenwasserstoffe, welcher dessen Leuchtkraft vergrößern kann; Bericht von Hrn. J. Lissajous. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. XLVII., S. 208 |

| Download: | XML |

XLVII.

Ueber Lacarrière's Apparat zum Sättigen des

Leuchtgases mit einem flüssigen Kohlenwasserstoffe, welcher dessen Leuchtkraft

vergrößern kann; Bericht von Hrn. J.

Lissajous.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1857, S. 271.

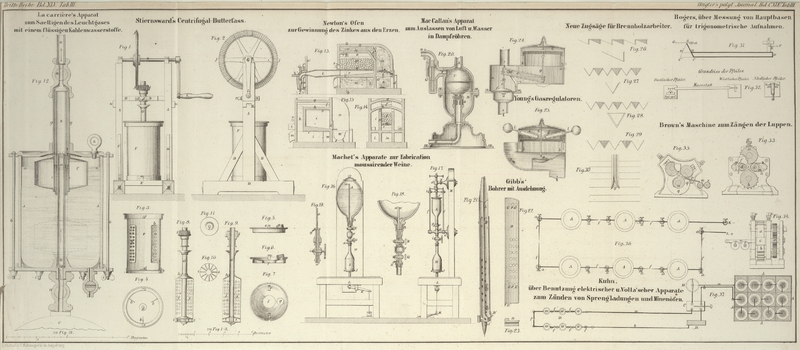

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Ueber Lacarrière's Apparat zum Sättigen des Leuchtgases mit

einem flüssigen Kohlenwasserstoff.

Es wurde schon öfters vorgeschlagen, das Steinkohlengas durch ein weniger

kohlenstoffreiches Gas zu ersehen, ja sogar durch mehr oder weniger reines

Wasserstoffgas; nur mußte man letzterm, um ihm eine hinreichende Leuchtkraft zu

ertheilen, eine flüchtige und kohlenstoffreiche Substanz im erforderlichen

Verhältniß beimischen, um der Flamme soviel Kohle zu liefern, als nothwendig ist um

sie glänzend zu machen, ohne daß sie rauchend wird. Die bisher zur Lösung dieser

Aufgabe angewendeten verschiedenen Verfahrungsarten hatten zum Zweck, das Gas in der

Anstalt selbst zu sättigen. Bei diesem System war jedoch zu befürchten, daß das Gas

dem Consumenten nicht mit dem normalen Verhältniß von Kohlenwasserstoff-Dampf

zukommt, und daß es überhaupt in verschiedenen Entfernungen von der Gasanstalt nicht

den gleichen Sättigungsgrad besitzt. Hr. Lacarrière entschloß sich daher, das Gas bei dem Consumenten zu

sättigen, mittelst eines Apparats, in welchen dasselbe gelangt, nachdem es vorher

die Gasuhr passirt hat.

Der Sättigungsapparat des Hrn. Lacarrière besteht

aus einem metallenen Cylinder, welcher den flüssigen Kohlenwasserstoff enthält. Das

Gas dringt in den Apparat durch ein Rohr, welches in der Achse des Cylinders

angebracht ist und über das Niveau der Flüssigkeit hinaufreicht; über dieses Rohr

ist ein zweites Rohr gesteckt, welches an seinem obern Theil geschlossen und in der

Nähe seines untern Endes auf seinem Umkreis mit mehreren Reihen von Löchern versehen ist. Ein

ringförmiger hohler Schwimmer von Metall umgibt die Basis der Röhre und erhält sie

in konstantem Grade bezüglich des Flüssigkeits-Niveau's eingesenkt. Das Gas

zieht also durch die centrale Röhre in den Apparat, gelangt in dem Raum zwischen

dieser Röhre und der sie umgebenden beweglichen Röhre wieder abwärts, dringt durch

die Flüssigkeit in sehr kleinen Blasen, zieht dann in dem Raum zwischen dem

ringförmigen Schwimmer und der beweglichen Röhre wieder in die Höhe, und entweicht

durch ein weites Rohr, welches auf dem obern Deckel des Sättigungsapparates

angebracht ist, zu dem Brenner.

Nach dem Urtheil des Ausschusses der Société

d'Encouragement in dessen Namen ich berichte, bewirkt dieser höchst

einfache und sinnreich construirte Apparat die Sättigung des Gases auf eine leichte,

bequeme und wahrhaft praktische Weise. Seine Wirksamkeit bleibt sich gleich, welche

Flüssigkeitsmenge im Cylinder enthalten seyn mag; ferner verhindert die

außerordentliche Zertheilung der Blasen jede Unterbrechung im Ausströmen des Gases,

daher dessen Durchgang durch die Flüssigkeit keine Schwankungen der Flamme

hervorbringen kann, welche für das Auge ermüdend wären; da endlich die flüssige

Schicht, durch welche das Gas aufsteigen muß, nur 5 Millimeter Höhe hat, so

vergrößert sie den Druck nicht in einer Weise, welche das Ausströmen des Gases

merklich behindern könnte.

Für diesen Apparat mußte nun ein flüssiger Kohlenwasserstoff gewählt werden, welcher

bei hinreichendem Kohlenstoffgehalt einen gewissen Grad von Flüchtigkeit besitzt,

ferner eine so constante Zusammensetzung hat, daß er immer dieselben Resultate gibt,

endlich zu einem so niedrigen Preise bezogen werden kann, daß er den Konsumenten

nicht nur für die Ankaufs- und Reparaturkosten des Apparates entschädigt,

sondern ihm auch noch einen Gewinn verschafft. Einen Theil dieser Bedingungen

vereinigt das Gemisch von Kohlenwasserstoffen, welches unter der Benennung Benzin

von Collas (benzine

Collas) verkauft wird. Wenn diese Flüssigkeit im

Apparate beiläufig im Verhältniß von 40 Grammen per

Kubikmeter Gas consumirt wird, so erzeugt sie bei gleichem Gasverbrauch eine

Lichtmenge = 170, während das ungesättigte Gas eine solche = 100 liefert. Das

gesättigte Gas, an freier Luft in einem Brenner mit platter Flamme verbrannt,

liefert ein glänzendes und so zu sagen dichteres Licht als das ungesättigte Gas;

dieses Licht ist auch etwas mehr gelb, aber ohne Spur von Rauch und ohne üblen

Geruch. Bei Anwendung des mit einem Zugglase versehenen kreisförmigen Brenners ist

der Vortheil geringer, wenn man der Flamme eine etwas größere Höhe gibt als die mittlere, welche die

Flammen des gewöhnlichen Gasbrenners erreichen müssen; verkleinert man aber die

Flamme des Benzinbrenners auf die Dimension welche das schönste Licht gibt, so zeigt

er wieder dieselbe Ueberlegenheit gegen den gewöhnlichen, auf denselben Verbrauch

reducirten Gasbrenner.

Diese Vortheile wurden nicht merklich modificirt, als man das Gas ein Bleirohr von 31

Meter Länge mit 19 Windungen und 9 Knieen durchlaufen ließ; dasselbe war der Fall,

als man den Sättigungsapparat mit einer Kältemischung umgab, welche die Temperatur

des Benzins auf nahezu 0° erniedrigte.

Diese Resultate wurden durch zahlreiche, in Gegenwart der Ausschußmitglieder

angestellte Versuche bestätigt.

Die Ersparniß, welche sich mit dem Apparat bei seiner industriellen Anwendung

erzielen läßt, kann noch nicht festgestellt werden. Wenn der Preis des Benzins in

Folge größeren Absatzes auf 2 Fr. das Kilogr. herabgehen könnte, so erhielte man mit

1 Kubikmeter Gas, welcher 30 Centimes kostet, und 40 Grm. Benzin, welche 8 Cent.

kosten, dieselbe Lichtmenge wie mit 1 6/10 Kubikmet. Gas, welche 48 Cent. kosten;

man hätte also für 38 Cent. das Licht, welches man jetzt mit 48 Cent. bezahlt, was

eine Ersparniß von fast 28 Proc. betrüge. Diese Ersparniß würde noch größer, wenn

sich das Benzin wohlfeiler beziehen ließe oder durch einen wohlfeileren flüssigen

Kohlenwasserstoff ersetzt werden könnte.

Beschreibung des Apparates.

Fig. 12 ist

ein senkrechter Durchschnitt nach der Achse des Apparates.

A cylindrischer Behälter, welcher den flüssigen

Kohlenwasserstoff enthält, dessen Spiegel mit n, n

bezeichnet ist.

b sind Bolzen mit langem Schaft, um mittelst Schrauben

c; den obern und untern Deckel des Behälters

befestigen zu können.

B Röhre, welche das Gas in den Apparat führt; sie ist

auf den Boden des Behälters A geschraubt, und zwar in

ein vorspringendes Oehr desselben.

C Gasuhr.

D Hahn zum Zulassen des Gases; er ist einerseits an den

untern Deckel des Behälters A geschraubt, und

andererseits mit der Gasuhr C durch einen Tubulus

verbunden.

E Röhre von größerem Durchmesser als die Röhre B, über welche sie greift. Sie ist am obern Theil

geschlossen, und ihre untere Oeffnung communicirt mit der Flüssigkeit des Behälters

A, in welche sie stets in gleichem Betrage

(bezüglich des Spiegels) eintaucht, in Folge des Schwimmers

F, der sie zu halten hat. – Die Oberfläche der

Röhre E, welche in die Flüssigkeit taucht, ist mit

kleinen Löchern a versehen.

F hohler Cylinder von Metall, durch zwei sphärische

Kappen geschlossen, welcher als Schwimmer dient; durch seine Achse geht die Röhre

E, welche mit ihm mittelst einer cylindrischen Hülle

e von größerem Durchmesser verbunden ist.

e cylindrische Hülle, einerseits mit dem Schwimmer F verbunden, und andererseits mit der Röhre E, welche durch sie geht. Der untere Boden dieser Hülle

hat mehrere kleine Oeffnungen; deßgleichen ihr oberer Boden.

g Hülle der Röhre E; sie ist

auf den Deckel des Cylinders A geschraubt.

H Leitungsröhre, von welcher aus das Gas sich

vertheilt.

R Vertheilungshahn, welcher die in seine Büchse

eingeschraubten Röhren g und H verbindet.

S Schraubenpfropf, welcher die Oeffnung verschließt,

durch die man den Behälter A füllt.

T Entleerungshahn, um aus dem Behälter A den etwa darin gebildeten Niederschlag abziehen zu

können.

Behandlung des Apparats. – Angenommen, der Hahn

D sey geschlossen und der Behälter A bis n, n gefüllt, so muß

die Flüssigkeit, weil sie sowohl in die Röhre E durch

deren untere offene Mündung, als in das jene umgebende Rohr e durch die an dessen Basis angebrachten Oeffnungen dringen konnte, in

beiden auf dasselbe Niveau wie im Behälter A

steigen.

Oeffnet man nun den Hahn D, so wird das von der Uhr C gelieferte Gas durch die Röhre B aufsteigen, in die Röhre E dringen und

dieselbe anfüllen. So weit war sein Gang nur ein aufsteigender; da es aber am obern

Theil der Röhre E nicht entweichen kann, so wird es in

Folge seiner Spannkraft bald das Niveau der Flüssigkeit in dieser Röhre

niederdrücken und dieselbe hinabtreiben, bis es an den nun entblößten Oeffnungen a anlangt, durch welche es sich in das Rohr e begibt, deren Niveau sich nicht verändert hat.

Daselbst dringt es durch die Flüssigkeit, sättigt sich mit derselben, steigt

neuerdings in die Höhe, tritt durch die am obern Theil des Rohres e angebrachten Oeffnungen aus und zieht in die Röhre

(Hülle) g, um sich in die Leitung H zu begeben, welche ihm der Hahn R öffnet.

– Durch die Pfeile ist der Gang, welchen das Gas nach seinem Austritt aus der

Gasuhr befolgt, leicht ersichtlich.

In dem Maaße als dem Apparat Gas zuströmt, sinkt das Niveau der Flüssigkeit und

gleichzeitig der Schwimmer, wobei er der Röhre B

gestattet fortwährend in gleichem Betrage (unter dem Flüssigkeits-Niveau)

eingetaucht zu bleiben.

Die Stellung des Schwimmers, nachdem er am Ende seines Laufes anlangte, ist in der

Abbildung durch punktirte Striche angezeigt.

Tafeln