| Titel: | Ueber das Centrifugal-Butterfaß des schwedischen Majors Stiernsward; Bericht von Hrn. Hervé Mangon. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. LI., S. 225 |

| Download: | XML |

LI.

Ueber das Centrifugal-Butterfaß des

schwedischen Majors Stiernsward; Bericht von Hrn. Hervé Mangon.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1857, S. 268.

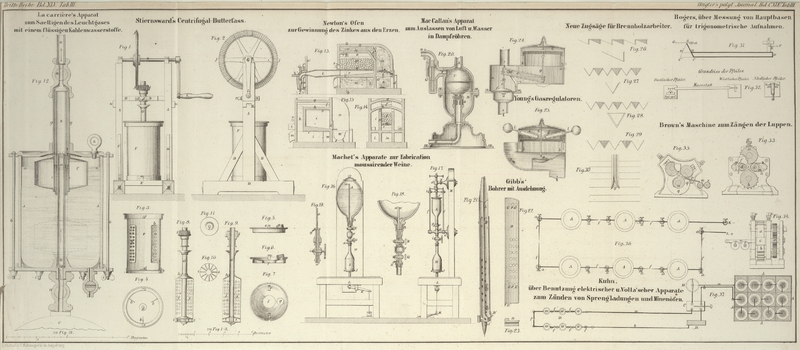

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Stiernsward's Centrifugal-Butterfaß.

Wenn man die kalte Milch (oder den Rahm) bei einer geeigneten Temperatur stark

schüttelt oder rührt, so erleidet sie eine Reihe von Verwandlungen, über deren

Theorie man noch nicht im Reinen ist,Wir verweisen auf Habich's lehrreiche Abhandlung

„über Butterbereitung“ im polytechn. Journal Bd. CXLII S. 52. A. d. Red. in deren Folge aber die Butter, nämlich die in der Flüssigkeit zerstreuten

fetten Kügelchen, sich zu mehr oder weniger beträchtlichen Massen vereinigt. Zur

Gewinnung der Butter benutzt man entweder süße Milch, oder den Rahm welcher von der

Milch abgesondert worden ist. Nach den localen Verhältnissen zieht man das eine oder

andere Verfahren vor, in der Regel erfordert aber die süße Milch ein viel

kräftigeres Rühren (Buttern) als der Rahm. Stiernsward's

Butterfaß eignet sich sowohl für den Rahm als für die süße Milch, deren Anwendung

zur Butterbereitung immer allgemeiner wird.

Dieses Butterfaß besteht aus einem cylindrischen Gefäß von Weißblech, in welchem sich

eine senkrechte, mit Flügeln von Weißblech versehene Welle rasch dreht. Jene Flügel

bestehen aus durchlöcherten Blechtafeln, welche nach den diametralen Ebenen des (den

Körper des Butterfasses bildenden) cylindrischen Gefäßes angeordnet sind; sie nehmen

die ganze Höhe des

Apparates ein, aber ihre Breite beträgt nur beiläufig die Hälfte vom Halbmesser des

Butterfasses. Andere ähnliche Blechtafeln, von etwas geringerer Länge, sind an der

innern Oberfläche des Apparates befestigt. Diese zwei Reihen von Flügeln, wovon die

einen fest, die anderen mit der sie tragenden Welle beweglich sind, bilden den

Rührer und den Gegenrührer des Apparates. Die verticale Flügelwelle dreht sich auf

einem am Boden des Butterfasses angebrachten Zapfen und in einem am Gestell der

Maschine befestigten Halse. Sie empfängt ihre Bewegung durch ein Winkelgetriebe,

mittelst eines Zahnrades welches auf der Welle der Kurbel angebracht ist, mit der

man den Apparat in Thätigkeit setzt.

Soweit gleicht dieses Butterfaß vielen anderen bereits bekannten; neu ist aber bei

demselben folgende Einrichtung. Die Flügelwelle ist nicht massiv, sondern besteht

aus einer hohlen Röhre, welche an ihrem unteren Ende eine Art Zellenrad in Form

einer Turbine trägt. Wenn die Maschine mit hinreichender Geschwindigkeit in Bewegung

gesetzt wird, so entsteht durch die Wirkung der Centrifugalkraft ein sehr starkes

Ansaugen, daher die Luft durch die hohle Welle auf den Boden des cylindrischen

Gefäßes hinab gelangt und dann von den Zellen der Turbine aus in die flüssige Masse

getrieben wird.

Um sich dieses Butterfasses zu bedienen, füllt man es höchstens zur Hälfte mit Milch

oder Rahm; man dreht die Kurbel mit einer Geschwindigkeit von beiläufig 75 Umgängen

per Minute, und zwar wenigstens drei Minuten lang,

worauf die Bewegung etwas langsamer bis zum Ende des Butterns fortgesetzt wird. Der

Erfinder hat ermittelt, daß die geeignetste Temperatur für die Milch 18° C.

(14 6/10° Reaumur), für den süßen Rahm 17° C. (13 7/10° R.) und

für den gesäuerten Rahm 16° C. (12 9/10° R.) ist. Unter diesen

Umständen dauert die Operation vier Minuten bis höchstens eine Viertelstunde.

Das Buttern kann mit Stiernsward's sinnreichem Butterfaß

leichter und schneller bewerkstelligt werden, als mit allen bisherigen Apparaten.

Die Construction desselben läßt in Bezug auf Einfachheit und Dauerhaftigkeit nichts

zu wünschen übrig; überdieß kann man dieses Butterfaß außerordentlich schnell und

leicht reinigen, eine wesentliche Bedingung in einem Industriezweig, wo die höchste

Reinlichkeit so nothwendig ist, um ein gutes Product zu erzielen.

Man kann das Stiernsward'sche Butterfaß von Hrn. Girard (rue Lafayette Nr. 20)

in Paris beziehen; die Preise sind für verschiedene Größen folgendermaßen

festgesetzt:

Ein Butterfaß, dessen Hohlraum beträgt

respect.

13

26

52

78

130

146

390 Liter

und welches höchstens buttern kann

6 1/2

13

26

40

65

75

200 Liter

kostet mit einfachem Getriebe

50

60

160

180

250

300

425 Francs

mit doppeltem Getriebe und

Schwungrad

–

80

225

275

–

–

– „

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 1 ist die

Vorderansicht und Fig. 2 die Seitenansicht des Apparats; Fig. 3 bis 11 sind Details der

verschiedenen Organe.

Das hölzerne Gestell (Fig. 1 u. 2) besteht aus zwei parallelen Ständern A, A

und zwei Sohlschwellen B, B für dieselben; ferner aus

vier Stuhlschwellen C, C, D, D, je zweien für einen

Ständer; endlich aus einem Breterboden E zwischen den

Sohlschwellen B, B, auf welchem das Butterfaß steht.

Gegen zwei Klötze u, u an der Seite der Ständer stemmen

sich zwei geneigte Spreizen, welche sich auf den Boden stützen und die Ständer A, A beim Betriebe der Maschine in verticaler Lage

erhalten.

F cylindrisches Gefäß oder Behälter mit beweglichem

Deckel, welches den Körper des Butterfasses bildet. Unten ist es an seinem, durch

einen eisernen Reif verstärkten äußern Umfang mit einem kleinen Ohr a (Fig. 1) versehen, welches

in die Nuth einer entsprechenden, am Fußboden E

befestigten Platte tritt und den Zweck hat den Apparat während der Drehung der Welle

G festzuhalten.

G Welle welche durch die Achse des Behälters F geht, auf dessen Boden sie auf einem conischen, als

Zapfen dienenden Vorsprung ruht. Diese Welle wird in verticaler Stellung durch das

Querstück H des Gestells erhalten, welches mit einem

Ausschnitt versehen ist, in welchen man die Welle steckt; ein kleiner hölzerner

Schieber verschließt den Eingang dieses Ausschnittes, vor welchem er durch eine, mit

Haken c versehene eiserne Klammer gehalten wird, die man

mittelst einer Druckschraube v (Fig. 2) beliebig anpressen

kann.

I Winkelgetriebe, welches am obern Theil der Welle G befestigt ist. In dasselbe greift das Rad J und theilt ihm die von der Kurbel L empfangene Bewegung mit. K

Welle der Kurbel L und des Rades J; sie dreht sich in Lagern welche auf den Ständern A, A des Gestells befestigt sind.

Fig. 3 ist ein

senkrechter Durchschnitt durch die Achse des Behälters F

dessen Deckel weggenommen ist. Fig. 4 ist der Grundriß

des Bodens dieses Behälters.

Man ersieht aus Fig.

4, daß der Behälter F mit drei festen Flügeln

b, b, b von Weißblech versehen ist, welche zwei

Reihen von Löchern haben und normal an die innere Oberfläche des Cylinders gelöthet

sind. d ist der Zapfen, welcher das untere Ende der

Welle g trägt.

Die Figuren 5,

6 u. 7 zeigen im

Aufriß, Durchschnitt und Grundriß den Deckel des Behälters F. – e, e sind die Henkel dieses

Deckels, f ist die Oeffnung in seiner Mitte für den

Durchgang der Welle G. g ist eine vorspringende Oeffnung

an der Seite, welche mit einem Deckel verschlossen wird und zum Einbringen der Milch

dient.

Aus Fig. 7

ersieht man, daß am Umfang des Deckels zwei kleine Ausschnitte angebracht sind;

diese Ausschnitte nehmen zwei Klötzchen i, i (Fig. 3 u. 4) auf, welche

auf der innern Oberfläche der obern Krone des Behälters F befestigt sind und den Deckel an seiner Stelle erhalten müssen.

Fig. 8 u. 9 sind der

Aufriß und Durchschnitt der hohlen schmiedeisernen Welle G. – j, j durchlöcherte Flügel, in

derselben Ebene nach zwei Erzeugenden der Welle G

angeordnet, an welche sie gelöthet sind; sie sind den Flügeln b des Behälters F (Fig. 3 und 4) analog und mit einem

conischen Hut h bedeckt, welcher beiläufig in der halben

Höhe der Welle G befestigt ist.

Am untern Theil dieser Welle und unmittelbar unter den Flügeln j, j ist ebenfalls ein conischer Hut, welcher eine Art Turbine t bedeckt, deren Schaufeln von Weißblech normal zur

Welle G angeordnet sind, wie der Durchschnitt Fig. 10 zeigt.

Die durch die Röhre G während der Drehung des Apparates

angesogene Luft verbreitet sich aus den Radzellen im Behälter F.

Fig. 11 ist

die untere Ansicht der Welle G; dieselbe ist mit einer

Vertiefung versehen, in welche der am Boden des Behälters F befestigte Zapfen d (Fig. 3 und 4) tritt, und auf diesem

Zapfen dreht sich also die Welle G.

Das Innere des Behälters F sowie die Oberfläche aller

Organe des Butterfasses muß man sehr sorgfältig verzinnen.

Tafeln