| Titel: | Apparat zur Chlorfabrication, von Fr. Ducimetière Monod, Chemiker zu Marseille. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. LXXXIX., S. 373 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Apparat zur Chlorfabrication, von Fr. Ducimetière Monod,

Chemiker zu Marseille.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, August

1857, S. 94.

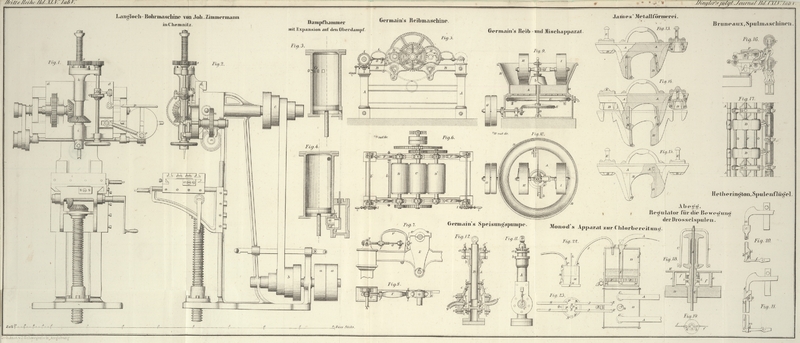

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Monod's Apparat zur Chlorfabrication.

Bisher hat man in den chemischen Fabriken zur Chlorbereitung zwei besondere

Operationen angewandt. Die erste besteht in der Zersetzung des Kochsalzes durch

Schwefelsäure und im Verdichten des erzeugten salzsauren Gases in irdenen Gefäßen,

welche Wasser enthalten. Die zweite Operation, welche in einem andern Raume

ausgeführt wird, besteht darin, daß man die gewonnene flüssige Salzsäure in irdene

Gefäße gießt, dann Braunstein zusetzt und das Ganze entweder direct oder durch Dampf

erwärmt.

Nach dem Verfahren, welches sich Hr. Monod am 13 September

1856 für England patentiren ließ, verbindet er diese zwei Operationen zu einer

einzigen in folgender Weise: – das durch Zersetzung des Kochsalzes mit

Schwefelsäure entstandene salzsaure Gas zieht in einen irdenen Behälter oder

Recipient, in welchen vorher (durch eine Oeffnung welche man nachher verschließt und

verkittet) Wasser gegossen wurde; man leitet es nämlich in denselben durch Röhren

welche fast bis auf dessen Boden hinabreichen. Einige Zolle über dem Boden dieses

Behälters befindet sich eine durchlöcherte Platte von Steinzeug, auf welche der

Braunstein zu liegen kommt; derselbe wird durch eine Oeffnung in der Seite des

Behälters eingebracht, welche nachher verschlossen und verkittet wird. Nachdem der Recipient so

vorgerichtet ist, leitet man durch die erwähnten Röhren salzsaures Gas nahezu auf

dem Boden desselben, wo es durch das darin befindliche Wasser verdichtet wird.

Sobald dieses Wasser einen gewissen Säuregrad und eine hinreichende Temperatur

erlangt hat, entwickelt der Braunstein Chlorgas, welches aus dem gesäuerten Wasser

entweicht, und von dem obern Theil des Behälters aus durch Röhren in eine Bleikammer

geleitet wird, um es zu waschen und zu reinigen. Diese Bleikammer enthält bis auf

eine gewisse Höhe Wasser, und die zuletzt erwähnten Röhren reichen in derselben bis

auf einen Zoll über dem Wasserspiegel hinab. Aus dieser Kammer wird das Chlorgas zur

Verwendung in andere Behälter geleitet.

Fig. 22 ist

ein senkrechter Längendurchschnitt und Fig. 23 ein Grundriß

dieses Apparates.

A, A sind thönerne Röhren, um das salzsaure Gas in den

Recipient B zu leiten; derselbe hat eine viereckige

Gestalt und besteht nur aus sechs Steinen; ein ganzer Stein bildet den Boden, einer

die Decke, und einer jede Seite; diese Steine sind mittelst Nuthen zusammengepaßt,

welche mit dünnen vulcanisirtem Kautschuk gedichtet und dann nöthigenfalls noch mit

einem, den Säuren widerstehenden Cement aus Mennige und Oel, oder Asbest, verkittet

werden. Der Bodenstein ist zwischen den andern Steinen befestigt und gut verkittet;

die Seitensteine werden durch eiserne Klammern zusammengehalten.

C, C sind Oeffnungen, in welche Röhren passen; D Oeffnung für die Röhre U: E,

E Oeffnungen für die Röhren I, I: F

durchlöcherte Steinplatte, als Lager für den Braunstein dienend, und in geringer

Entfernung von den Seiten des Recipienten mit Füßen H, H

versehen. In dem Stein F befindet sich eine Oeffnung für

den Durchgang der Röhre U. Die Röhren I, I sind am untern Ende schräg abgeschnitten, und am

obern Ende, wo die Röhren A, A eingepaßt werden,

erweitert. Damit im Falle eines Bruches der Röhren I, I

kein Gas entweicht, kann man dieselben in äußere Röhren einschließen. J, J sind Bleiröhren, um das Chlorgas aus dem Behälter

B in die Bleikammer M zu

leiten, welche Wasser enthält und auf einem Postament T

steht. K, K sind Tubulaturen, durch welche die Röhren

J, J gehen. L gläsernes

Sicherheitsrohr, welches durch O (Fig. 23) geht und fast

bis auf den Boden der Kammer M hinabreicht. N Oeffnung, um überschüssiges Wasser aus der Kammer

ablaufen lassen zu können. R gläserner

Wasserstandszeiger in seinen Fassungen Q, Q, um den

Standpunkt des Wassers in M zu erkennen und auch den

Zeitpunkt, wo das Chlorgas in diesen Behälter einzutreten beginnt. S, S Bleiröhren, in Tubulaturen P, P eingekittet, um das Chlorgas wegzuführen. Alle Tubulaturen und Röhren müssen mit fettem

Kitt und Blase lutirt werden.

Die Kammer M hat den Zweck, das aus dem Recipient B etwa übergegangene salzsaure Gas zu verdichten und

zurückzuhalten. U ist ein am obern Ende erweitertes

Bleirohr, welches man durch die Oeffnung D einführen

kann, um Wasser in den Recipient zu gießen; dieses Rohr zieht man dann wieder heraus

und verkittet die Oeffnung D vor Beginn der Operation.

V Thür, durch welche der Braunstein eingebracht

wird. X Entleerungshahn.

Tafeln