| Titel: | Darstellung zinkhaltiger Metallfarben für die Porzellanmalerei etc.; von Leopold Ador und Ed. Abbadie in Paris. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. CVII., S. 448 |

| Download: | XML |

CVII.

Darstellung zinkhaltiger Metallfarben für die

Porzellanmalerei etc.; von Leopold

Ador und Ed. Abbadie in Paris.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1857, S.

24.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ador's Darstellung zinkhaltiger Metallfarben für die

Porzellanmalerei etc.

Die Genannten stellen nach dem ihnen am 11. October

1856 in England patentirten Verfahren durch Glühen von schwefelsaurem

Zinkoxyd mit gewissen anderen Metallsalzen verschiedene Farben dar, welche

einerseits der Gesundheit nicht schädlich, andererseits dauerhaft und wohlfeil sind.

Bei der Zersetzung des schwefelsauren Zinkoxyds mittelst der Hitze in Oefen oder in

Retorten, wobei sich einfach-gewässerte Schwefelsäure entbindet, bleibt

Zinkoxyd zurück, welches verbunden mit anderen Metalloxyden, die

verschiedenartigsten Farben erzeugt.

Das zu verwendende schwefelsaure Zinkoxyd wird folgendermaßen bereitet: Man löst

metallisches Zink in Schwefelsäure von 18–20° Baumé auf; nachdem die Flüssigkeit

vollkommen gesättigt (neutral) ist, läßt man sie einige Zeit stehen, um sie in

klarem Zustande abgießen zu können; sie sollte nun 36–38° Baumé

zeigen. Hierauf wird sie in bleiernen Kesseln über freiem Feuer zur Teigconsistenz

abgedampft, indem man beständig umrührt, bis der Kessel vom Feuer abgehoben wird,

damit der Boden desselben nicht schmelzen kann. Das so verdickte schwefelsaure

Zinkoxyd wird auf Zink- oder Bleitafeln herausgeschafft, um auf denselben zu

erkalten, indem man es mit einem Holzspatel so viel als möglich ausbreitet oder

zertheilt.

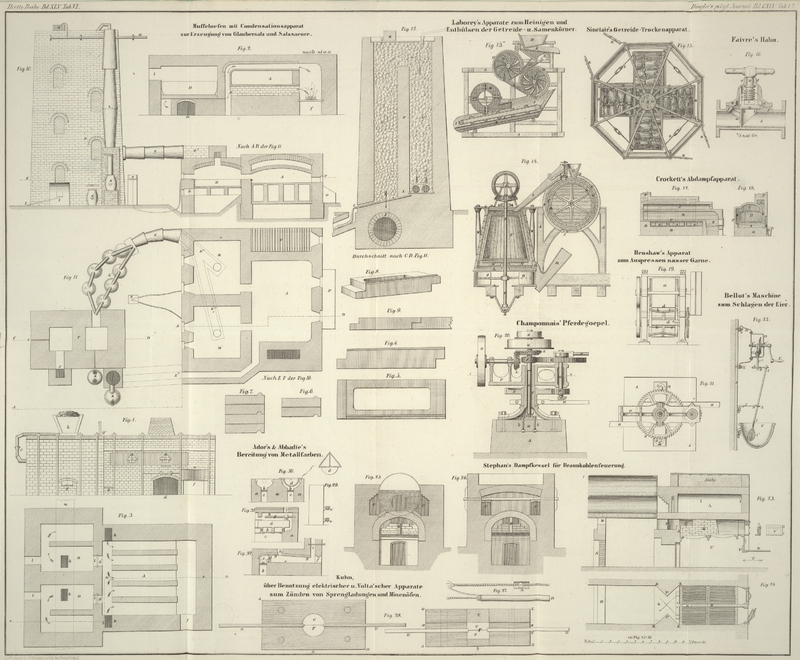

Fig. 29 ist

ein Steinzeuggefäß (von beiläufig 75 Gallons Inhalt), worin die Zinkstücke in der

Schwefelsäure bis zu deren Sättigung aufgelöst werden.

Fig. 30 ist

der Querdurchschnitt des Ofens, welcher die bleiernen Kessel zum Abdampfen der

Zinklösung enthält. a das Mauerwerk; b die Feuerstellen; c der

Aschenraum; d die bleiernen Kessel worin das flüssige

schwefelsaure Zink abgedampft wird, bis es die Teigconsistenz erlangt hat.

Gelb. Sogenanntes Römisch-Gelb erhält man durch

Glühen des schwefelsauren Zinkoxyds allein, in den unten beschriebenen Retorten oder

Oefen.

Chamois oder Ledergelb erhält man durch Glühen des

Zinksalzes mit Eisenvitriol; 100 Theile Zinksalz als Auflösung werden mit 1 1/2 bis

2 1/2 Theilen Eisenvitriollösung von 28 bis 30° Baumé gemischt.

Goldgelb in verschiedenen Tönen erhält man, indem man 100

Theilen Zinksalz als Auflösung 2 1/2 Theile oder mehr einer Lösung salpetersauren

Mangans von 12 bis 14° Baumé beimischt.

Grün, sogenanntes Scheele'sches, erhält man durch Mischen von 100 Theilen Zinksalz als Auflösung

mit 2 1/2 Thln. oder mehr salpetersaurem Kobaltoxyd von 20° Baumé.

Grau erhält man durch Mischen von 100 Theilen Zinksalz

als Auflösung mit 2 1/2 Thln. oder mehr einer Kupfervitriollösung von 20°

Baumé.

Gelbgrün liefert eine Mischung von 100 Thln. Zinksalz als

Auflösung mit 2 1/2 Thln. einer Lösung von salpetersaurem Nickeloxyd von 15 bis

16° Baumé, nebst einigen Tropfen einer gesättigten Lösung von

salpetersaurem Silberoxyd.

Bronze erhält man, wenn man 100 Thle. Zinksalz als Lösung

vermischt: 1) mit 3 Thln. einer Lösung salpetersauren Nickeloxyds von 15 bis

16° Baumé; 2) mit 3 Thln. einer Lösung salpetersauren Kobaltoxyds von

derselben Stärke; und 3) mit 1 bis 1 1/2 Thln. einer Lösung salpetersauren Kupferoxyds

derselben Stärke. Dunkle Bronze erhält man durch längeres Glühen dieser

Mischung.

Rosenroth erhält man durch Mischen von 100 Thln. Zinksalz

als Auflösung mit 2 bis 3 Thln. Lösung von salpetersaurem Eisen von 20 bis

25° Baumé. Setzt man mehr von dem Eisensalz zu, so erhält man

dunkleres Rosa.

Weiß wird erhalten, indem man ganz reines, namentlich

eisenfreies schwefelsaures Zinkoxyd für sich allein glüht. Hierbei müssen auch

vollkommen reine Apparate angewendet werden; anstatt das teigförmige schwefelsaure

Zinkoxyd auf Blei- oder Zinktafeln zu trocknen, läßt man es zu diesem Zweck

in Steinzeuggefäße auslaufen.

Das Glühen geschieht entweder in thönernen Retorten oder auf dem Herde eines

Flammofens, nachdem man die Mischung der Metallsalze vorher zur Teigconsistenz

abgedampft hat, bei allmählich verstärkter Hitze. Es muß je nach der angewendeten

Mischung und der beabsichtigten Farbe mehr oder weniger lange dauern, und bei mehr

oder weniger starker Hitze geschehen. In Retorten dauert es im Allgemeinen 4 bis 8

Stunden, im Flammofen halb so lange. Sobald die gewünschte Farbe erzielt ist, muß

man das Product aus dem Ofen oder der Retorte herausziehen.

Retorten. – Fig. 31 ist ein

Längendurchschnitt des Retortenofens, a ist das

Mauerwerk; b Feuerstelle mit eisernen Rosten; c Aschenraum; d Retorte von

feuerfestem Thon, welche von glühenden Kohlen vollständig umgeben ist; e Träger von feuerfestem Thon, welche die Retorte an

mehreren Stellen unterstützen; g Platte von feuerfestem

Thon, welche die den obern Theil der Retorte umgebenden Kohlen an ihrem Platz erhält

und zugleich als Scheider zwischen der Feuerstelle und dem Canal h dient, durch welchen letztern die Verbrennungsproducte

entweichen, um in die Esse i abzuziehen. Im Mauerwerk

der Feuerstelle sind Zugöffnungen angebracht, um die Schüreisen einführen zu können,

mittelst deren das Brennmaterial gestochert, in seiner Lage um die Retorte herum

erhalten und auch die Schlacke entfernt wird. k ist ein

Rohr zum Entweichen des Gases aus der Retorte.

Flammofen. – Fig. 32 ist ein

Längendurchschnitt desselben. a Feuerstelle; b Aschenraum; c Feuerbrücke

von Ziegeln; d möglichst enges Gitter von Platindraht

oder Amianth, um von der Feuerstelle entweichende Kohlentheilchen und Flugasche

zurückzuhalten. e ist die Sohle oder der Herd des Ofens;

f eine Oeffnung desselben, um die Materialien

herauszuziehen; i die Esse, durch welche die gasförmigen

Producte entweichen;

j die Oeffnung, durch welche das Brennmaterial

eingebracht wird; m der Dämpfer der Esse. Vor der

Oeffnung f des Ofens wird eine auf ihrem Gerüst

bewegliche horizontale eiserne Walze angebracht, auf welcher sich das Instrument zum

Herausziehen des Products rollt.

Tafeln