| Titel: | Maschine zum Verfertigen conischer, gewundenen Federn, von James Harrison; am 27. Januar 1857 in den Vereinigten Staaten und am 16. September für England patentirt. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. IV., S. 14 |

| Download: | XML |

IV.

Maschine zum Verfertigen conischer, gewundenen

Federn, von James Harrison;

am 27. Januar 1857 in den Vereinigten Staaten

und am 16. September für England patentirt.

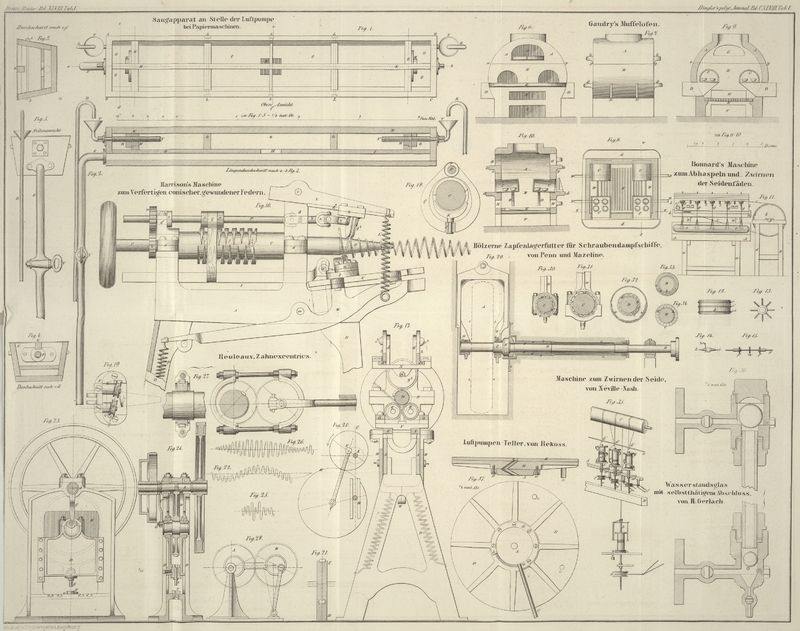

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Harrison's Maschine zum Verfertigen conischer, gewundenen

Federn.

Diese Erfindung besteht hauptsächlich darin, daß mit einem drehbaren Dorn, dessen

Ende conisch ausläuft, 2 oder mehr Leitrollen verbunden sind, welche so angebracht

werden, daß sie den Draht nöthigen, sich beim Drehen des Dornes auf dem conischen

Ende desselben aufzuwickeln, und da diese Rollen während des Drehens mittelst einer

eigenthümlich eingerichteten Schraube der Länge nach hin- und hergeschoben

werden, so bildet der Draht eine Reihe von abgestumpften Kegeln, welche

abwechslungsweise mit den größern und dann mit den kleinern Grundflächen

zusammenhängen, und es bleibt nichts zu thun übrig, als diese kegelförmigen Stücke

zu trennen, um Federn zu haben, wie sie von den Sattlern zum Polstern und auch zu

andern Zwecken so vielfach gebraucht werden.

In der Zeichnung stellt

Fig. 16 eine

Seitenansicht der Maschine dar;

Fig. 17 ist

eine vordere Ansicht derselben mit einzelnen Theilen im Querschnitt;

Fig. 18 ist

ein Durchschnitt der Schraube und der damit zusammenhängenden Theile;

Fig. 19 ist

eine obere Ansicht der unteren Leitrollen.

Das einer Drehbank ähnliche Gestell A der Maschine ruht

auf den Füßen B, B und trägt die Spindel C, welche sich in den Lagern S,

S' dreht und an dem vordern Ende in einen Conus D ausläuft. Der zwischen den Lagern S, S'

befindliche stärkere Theil der Spindel C trägt eine

Schraube J, welche aus einem rechten und einem linken

Gewinde gebildet ist. Eine Hülse Q umfaßt die Schraube

Fig. 18

und diese Hülse trägt ein auf einem Stifte drehbares Stück K, welches zwischen den Gewindgang der Schraube J paßt. Wenn die Spindel C gedreht wird, so

wird die Hülse Q vermöge des Stückes K von der Schraube mitgenommen. An den Enden der

Schraube J sind kleine Füllungen c, c' zwischen den Gewindgang eingesetzt, und es wird das Stück K bei der Bewegung von links nach rechts, z.B. durch die

Füllung c von dem rechten Gewinde in das linke, übergeleitet und die Hülse

Q dadurch zu einer rückgängigen Bewegung veranlaßt,

während sich die Spindel C fortwährend in demselben

Sinne dreht. Dasselbe findet am andern Ende der Schraube J statt, wo durch die Füllung c' das Stück K vom linken wieder in den rechten Gewindgang gewiesen

wird. Die Hülse Q bewegt sich sonach hin und her auf

eine Länge, welche durch die Füllungen c, c' regulirt

worden kann. Oben greift die Hülse Q über eine runde

Stange P, welche sich vermöge der Zahnräder n und m zugleich mit der

Spindel C dreht, und mittelst zweier auf ihr

angebrachten Stellringe r, r von der Hülse Q der Länge nach hin- und hergeschoben wird.

Diese Stange P hat ihre Führung in dem Lager d' und in einer entsprechenden Oeffnung in der Hülse Q, und das Rad m ist

mittelst einer eingesetzten Schließe und einer in der Stange P eingehauenen langen Bahn so eingerichtet, daß es die Stange dreht und

ihr zugleich die Längenbewegung erlaubt. Auf dem vorderen Ende der Stange P bei y ist die Rolle g² aufgekeilt, und zwei Scharniere z, z erlauben der Rolle g² einem Druck von oben nach unten zu folgen, ohne der drehenden

Bewegung der Stange P etwas in den Weg zu legen.

Am obern Ende der Ständer d, d sind zwei Hebel L um die Zapfen c²

leicht drehbar, und diese Hebel haben an den untern Seiten die Bahnen d*, auf welchen sich ein Schlitten N hin- und herschiebt, welcher mittelst zweier

Ohren über die Achse y der Rolle g² greift, und vermöge der vorne an den Hebeln L wirkenden Spiralfedern L'

wird somit die Rolle g² nach unten gegen den

Conus D angedrückt.

Das untere Ende der Hülse Q trägt die Stange I, welche sich in den Ständern d,

d' führt. Das vordere Ende der Stange I ist

aufwärts gebogen und abgeflacht und mit einem kleinen Schlitze versehen, wodurch sie

mittelst eines Stiftes a mit dem Wagen F verbunden werden kann. Der Wagen F gleitet auf einer Bahn E

vor- und rückwärts, wie es die Bewegung der Stange I mit sich bringt, und die Bahn E ruht auf den

Hebeln M, welche sich um die Zapfen m drehen, und durch die Federn p, welche an dem hintern Ende dieser Hebel angebracht sind, wird das

vordere Ende derselben gegen oben gedrückt. Der Wagen F

trägt 2 Vorsprünge G, G', auf welchen die Rollen g, g' angebracht sind (Fig. 19 und Fig. 17).

Diese Rollen g, g' folgen beim Vor- und

Rückwärtsgehen der Oberfläche des Conus D vermöge der

auf die Hebel M wirkenden Federn p.

Die Operation geschieht folgendermaßen.

Das eine Ende des Drahts, welcher gut aufgewickelt seyn muß, um ein Verwirren zu

verhüten, wird so um den Conus D gebogen, daß es durch die Rollen g, g' von unten und durch die Rolle g² von oben gehalten wird. Wird jetzt die

Maschine in Bewegung gesetzt, so nöthigt die vor- und rückgängige Bewegung

der Rollen g, g', g² den Draht, sich auf dem sich

drehenden Conus D in einer schraubenförmigen Linie

aufzuwickeln, und es bildet sich eine Reihe von conischen, gewundenen Federn, deren

Länge durch die Füllungen c, c' regulirt werden kann und

deren Steigung sich nach dem auf der Spindel angebrachten Gewinde J richtet.

Mehrere Maschinen nach dem hier angegebenen Plan sind schon seit längerer Zeit mit

Erfolg in New-York betrieben worden, und es ist leicht einzusehen, wie mit

Hülfe dieser Maschinen die sonst schwierige Anfertigung dieser conischen Federn ganz

leicht wird. W. Hauff.

Tafeln