| Titel: | Spinnen und Zwirnen der Tramseide beim Abhaspeln der Cocons, von Hrn. Bonnard in Lyon. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. VIII., S. 30 |

| Download: | XML |

VIII.

Spinnen und Zwirnen der Tramseide beim Abhaspeln

der Cocons, von Hrn. Bonnard

in Lyon.

Aus Armengaud's Génie industriel, Decbr. 1857, S.

294.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bonnard's Spinnen und Zwirnen der Tramseide beim Abhaspeln der

Cocons.

Die hier zu beschreibende Maschine hat den Zweck das Abhaspeln der Cocons und das

Zwirnen der Seidenfäden zu bewirken; sie ist dazu eingerichtet, die Fäden sogleich

als Einschlagseide zu liefern, welche sofort gefärbt werden kann; man vermeidet

folglich die Kosten für das sogenannte Spinnen der rohen Seide, für das Zwirnen

(Doubliren) und das Mouliniren, folglich den bei diesen verschiedenen Operationen

stattfindenden Abgang.

Diese Maschine nimmt in Folge ihrer Einrichtung nur einen beschränkten Raum ein. Für

die Hasplerin ist sie bequemer, weil dieselbe weder durch die Feuchtigkeit, noch

durch den Schmutz, den solche Apparate gewöhnlich hervorbringen, leidet, ferner sich

gar nicht um die Feuerung zu bekümmern braucht, da die Dampfmaschine nicht nur die

Becken, in denen die Cocons im Wasser liegen, erwärmt, sondern auch die

verschiedenen Organe bewegt, so daß das Drehen einer Handkurbel wegfällt. Die Arbeit

kann auf diese Weise weit sorgfältiger ausgeführt werden.

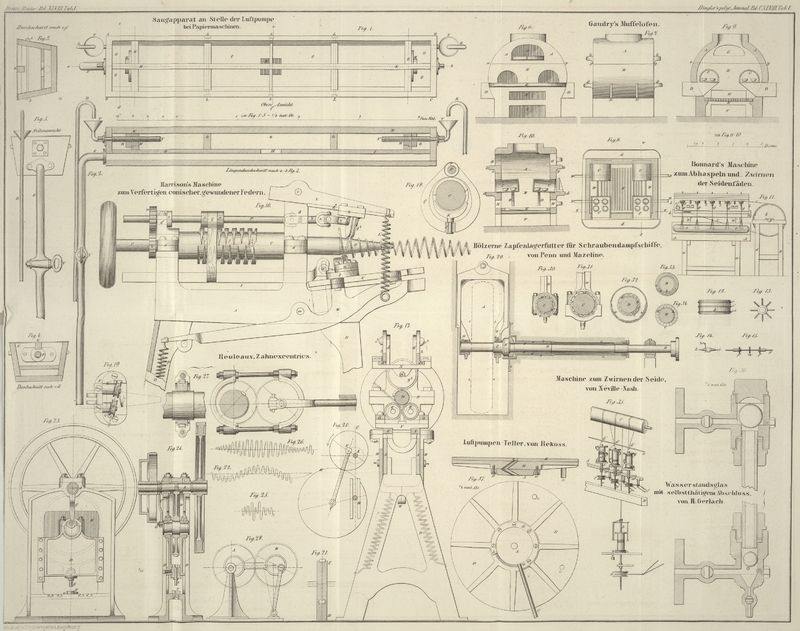

Die verschiedenen Anordnungen des Mechanismus sind in den Fig. 11, 12, 13, 14 und 15 dargestellt.

Fig. 11 ist

eine Gesammt- und perspectivische Ansicht von einem Theile der Maschine.

Fig. 12 ist

der Grundriß einer Treibrolle mit Kettenrädern.

Fig. 13, 14 und 15 sind

Details der verschiedenen, zur Vereinigung der Fäden dienenden Theile.

Die Maschine besteht aus einer Platte A, welche auf den

Füßen a aufliegt. Auf dieser Platte ist mittelst Füßen

a', a', die in Falzen verschiebbar sind, eine Platte

h angebracht, welche folglich in einer für die

Arbeit zweckmäßigen Höhe befestigt werden kann. Auf letzterer Platte sind zwei

senkrechte Ränder von ungefähr 24 Centimeter Höhe befestigt, wodurch eine Art Kasten

gebildet wird, der durch eiserne Leisten oder Winkel befestigt ist. Die so

angeordneten Platten sind mit sich entsprechenden Löchern versehen, deren Anzahl

derjenigen der anzuwendenden Spindeln g, g entspricht.

Jede dieser Spindeln ist mit einem hölzernen Getriebe m

versehen, ferner mit zwei anderen Getrieben f, welche

lose auf derselben Spindel sitzen. Auf diesen drei Getrieben sind drei

Vaucanson'sche Ketten angebracht, die andererseits über drei verschieden verzahnte

Räder laufen, welche auf einem Cylinder b angebracht

sind, der in dem Lager d lauft. Bei dieser Einrichtung

ist es das von der Vaucanson'schen Kette in Betrieb gesetzte Getriebe m, welches der Spindel die zum Abwickeln der Cocons

erforderliche Bewegung ertheilt; die beiden andern Getriebe bewirken das Zwirnen. Um

die Ketten gehörig fest auf den Getrieben zu erhalten, sind Führer l, l zwischen letzteren angebracht.

Ein Becken e ist auf der Platte A angebracht und mit Wasser gefüllt, welches durch Dämpfe aus dem Kessel

der Betriebs-Dampfmaschine mittelst eines Schlangenrohrs erwärmt wird. In

diesem Behälter befinden sich die Cocons. Alle Bewegungen werden durch die

Dampfmaschine veranlaßt.

Die Getriebe f haben einen Ansatz, auf welchem die

Häspel, Fig.

13, von gewöhnlicher Form angebracht werden. Vor denselben Getrieben

werden die Theile angebracht, welche die Seide auf die Häspel schaffen. Diese in

Fig. 14

angegebenen Stücke bestehen aus einem mittlern Ring mit Vorsprüngen, von denen der

eine mit einer Druckschraube i versehen ist, wodurch das

Stück auf die Getriebespindel befestigt wird; während der andere ein in ein

Schwänzchen auslaufendes Stäbchen enthält, das man durch eine zweite Schraube k in zweckmäßiger Höhe erhält.

In Fig. 15

endlich sieht man die Spindel g mit den drei Getrieben

versehen, um welche die Vaucanson'schen Ketten laufen. Es ist bezüglich Fig. 11 noch

zu bemerken, daß die Platten l, l die Getriebe m umfassen, während die Getriebe f, f, sowie die in Fig. 13 und 14

abgebildeten Theile außerhalb angebracht sind, was eine Wiederholung der aus Fig. 11

ersichtlichen Anordnungen voraussetzt. Fig. 11 zeigt nur vier

Fäden, deren Anzahl aber leicht auf 40 gebracht werden kann.

Tafeln