| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesseln und Dampfmaschinen, von John Ch. Pearce, Ingenieur der Bowling Eisenwerke bei Bradford. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XXII., S. 100 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen an Dampfkesseln und

Dampfmaschinen, von John Ch.

Pearce, Ingenieur der Bowling Eisenwerke bei Bradford.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1857, S.

343.

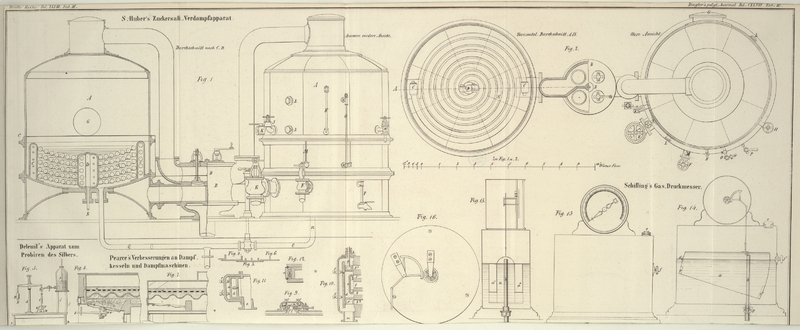

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Pearce's Verbesserungen an Dampfkesseln und

Dampfmaschinen.

Der erste Theil der Erfindung, welche am 22. Mai

1856 in England patentirt wurde, bezieht sich auf Verbesserungen in der

Construction der Dampfkessel, ihrer Oefen und Feuerzüge. Fig. 4 und 5 stellen Tförmige oder gerippte Eisenstücke dar, welche in Ringe

gebogen an die Kanten der benachbarten Platten genietet werden, um dem Feuerkasten

und den Feuercanälen etc. der Dampfkessel die nöthige Stärke zu geben. In einigen

Fällen ertheilt man der Construction eine größere Steifigkeit, indem man die Ränder

der gewöhnlichen Kesselplatten parallel mit den Nietlöchern, wie Fig. 6 zeigt, biegt. Diese

aufgebogenen Ränder der Platten und ebenso die Rippen, Fig. 4 und 5, sollten nie der

directen Einwirkung des Feuers ausgesetzt, sondern so angeordnet werden, daß sie mit

dem Wasser in Innern des Kessels in Berührung sind, wo sie sich zur Befestigung der

Stehbolzen und Strebestangen sehr gut eignen.

Um in einem gewöhnlichen cylindrischen Dampfkessel eine große Oberfläche des Rostes

und des obern Feuercanals, und zugleich einen hinreichenden Raum für Wasser und

Dampf zu erzielen, gibt man dem inneren Canal eine Dförmige Gestalt mit aufwärts gerichteter geraden Seite, und um seine

Zusammendrückung zu verhüten, wendet man die oben beschriebenen Methoden der

Verstärkung an, oder man macht die obere Seite des Feuercanals von einem Ende zum

andern wellenförmig.

Fig. 7 stellt

einen derartigen cylindrischen Kessel in Längendurchschnitte dar. Anstatt die oberen

Kanten der Seiten des Feuercanals der Wellenform des Dachs entsprechend

abzuschneiden, läßt man sie, wie die punktirte Linie a,

a

Fig. 7 zeigt,

gerade. Dieser Kessel ist in Ziegelgemäuer eingesetzt; Seiten- und

Bodencanäle für die durchstreichende Hitze haben die gewöhnliche Construction.

Die beschriebenen Methoden finden auch Anwendung auf eine neue

Dampfkessel-Construction, bei welcher der untere Theil des cylindrischen

Körpers weggelassen ist, und die untersten Ränder der Canalseiten mit den

correspondirenden Rändern der Platten, welche die Seiten des Kessels bilden,

vereinigt sind, wodurch ein breiter Canal mit parallelen geraden Seiten und offenem

Boden gebildet wird, der sich von einem Ende des Kessels bis zum andern

erstreckt.

Fig. 8 stellt

einen solchen Kessel in Längendurchschnitte dar. Der unter dem vorderen Ende

befindliche Ofen ist mit zwei Rosten, einem oberen und einem unteren versehen,

welche so angeordnet sind, daß das Brennmaterial von dem ersteren in theilweise

consumirten Zustande auf den zweiten abgesetzt wird. Diese Roste lassen sich

mittelst der Handhabe b und des Doppelhebels c in senkrechter Richtung auf- und niederbewegen,

wobei die Bewegung der aneinanderstoßenden Enden stets eine entgegengesetzte ist, so

daß beide Roste sowohl eine einzige geneigte Ebene als auch zwei verschieden

geneigte Ebenen bilden können. Diese Anordnung setzt den Heizer in den Stand, den

Luftzutritt zu reguliren, und erleichtert zugleich die Reinigung der

Feuerstelle.

Der zweite Theil der Erfindung bezieht sich auf die Anordnung und Construction von

Schieberventilen für Dampfmaschinen und Locomotiven.

Zur Verminderung der Reibung und des Dampfverlustes bedient man sich einer losen

adjustirbaren Platte, welche mittelst Adjustirschrauben, die durch den Ventilkasten

gehen, mit der Rückseite

des Ventils in dichter Berührung erhalten wird. Das Ventil ist ein einfacher Rahmen

mit vollkommen paralleler vorderen und hinteren Fläche von gleicher Form und

Dimension.

Fig. 8 stellt

ein solches Ventil in Anwendung auf einen gewöhnlichen Dampfmaschinencylinder im

Längendurchschnitte dar. a ist die adjustirbare Platte,

welche an den Seiten lose in den Ventilkasten paßt, und an den Enden durch die

Hervorragungen b, b in ihrer Lage erhalten wird. c, c sind die mit Schließmuttern versehenen

Adjustirschrauben, welche durch den Ventilkasten treten und die Platte a mit dem Ventil d in

dichter Berührung erhalten. Der Dampf strömt durch eine Seitenröhre und den

mittleren Eingang f in das Innere des Ventils, wo er

seinen vollen Druck auf die Platte a ausübt, und

dieselbe gegen die Enden der Schrauben c, c preßt,

während das Ventil zwischen den parallelen Flächen der adjustirbaren Platte und der

Cylinderfläche frei gleiten kann. Die Bewegung des Ventils wird vermittelst der

durch die Stopfbüchse h gleitenden Stange g regulirt. Befindet sich nun das Ventil im halben Hub,

so sind die beiden Oeffnungen s, s' auf der Dampfseite

geschlossen. In dieser Stellung ist das Ventil hinsichtlich des in ihm

stattfindenden Dampfdruckes vollkommen balancirt; und um das Gleichgewicht an

sämmtlichen Stellen des Hubes zu sichern, sind in der adjustirbaren Platte die

compensirenden Vertiefungen n, n¹, n² angebracht. Beim Oeffnen der

Einströmungsöffnung, um Dampf in den Cylinder zu lassen, nimmt das Ventil die in

Fig. 9

dargestellte Lage an, wobei der über der Oeffnung s

befindliche Theil seiner Vorderseite dem Dampfdruck ausgesetzt ist; da jedoch stets

eine entsprechende Fläche der entgegengesetzten Seite des Ventils einem ähnlichen

Drucke innerhalb der Vertiefung n ausgesetzt ist, so

bleibt das Gleichgewicht des Ventils ungestört. Beim Schließen der Oeffnung, um den

Dampf vom Cylinder abzusperren, wird das Gleichgewicht des Dampfdrucks im Canal s und der entsprechenden Vertiefung n mittelst kleiner, durch die Vorderfläche des Ventils

gebohrter Oeffnungen x hergestellt, so daß der

Dampfdruck auf das Ventil sich stets vollkommen balancirt.

Die Figuren 10

und 11 sind

Längen- und Querdurchschnitte eines solchen Ventils in Anwendung auf eine

Maschine mit doppeltem Cylinder. a ist die adjustirbare

Platte; c, c sind die Adjustirschrauben; d ist der Schieber mit einer Platte v, um den Dampf beider Cylinder zu trennen; f der Hauptcanal; s,

s¹, die Eingänge des Hochdruckcylinders; s², s³ die Eingänge des

Niederdruckcylinders; e die Dampfröhre; m die Saugröhre. Aus Fig. 10 erhellt, daß die

aufwärts gehende Bewegung des Ventils dem Dampf gestattet, aus dem Niederdruckcylinder

durch den Canal s² in die Saugröhre m zu entweichen; gleichzeitig strömt Dampf aus dem

Hochdruckcylinder durch die Oeffnungen s, s³ in

das entgegengesetzte Ende des nämlichen Cylinders, und ebenso strömt frischer Dampf

durch den Eingang s¹ aus dem mittleren Canal f in das entgegengesetzte Ende des Hochdruckcylinders.

Auf ähnliche Weise bewirkt beim rückgängigen Hub des Ventils der Wechsel der

Ventilbewegung eine correspondirende Oeffnung der Canäle.

Der dritte Theil der Erfindung betrifft Verbesserungen in der Construction der metallenen Kolbenliederung. Rings um die innere Fläche

des Packungsringes ist eine Reihe von Vertiefungen angebracht, zur Aufnahme anderer

Ringe von großer Elasticität, die, als Federn wirkend, den äußeren Ring gegen die

Fläche des Dampfcylinders drücken. Fig. 12 ist ein

Querschnitt dieser Liederung. a ist die äußere Packung

oder der Reibungsring; b, b, b sind die inneren

elastischen Ringe. Der äußere Ring muß gleichmäßig dick seyn, genau den Durchmesser

des Cylinders haben und in geeigneter Richtung durchschnitten seyn, damit er sich

bei erfolgender Abnützung ausdehnen kann. Die Federringe müssen einen bedeutend

größeren Durchmesser, als der innere Durchmesser des Packungsringes haben, damit sie

den letztem mit Spannkraft gegen die Cylinderfläche drücken können. Bei der

Construction großer Kolben ist es hie und da vorzuziehen, den Federringen einen

schrägen Durchschnitt zu geben, um eine gleichmäßigere Elasticität zu erzielen. Beim

Zusammensetzen der Ringe ist es nothwendig, die Enden der Packung auseinander zu

biegen, um die Federn einsetzen zu können. Die Fugen sind in gleichen Abständen

anzuordnen, so daß jeder Ungleichmäßigkeit in der Elasticität des einen Ringes durch

die anderen entgegengewirkt werden kann, um die genaue Kreisform des äußeren Ringes

zu bewahren. Die beschriebene Packung wird auf die übliche Weise zwischen die

Flantschen des Kolbens genau eingepaßt. Um die Dampfentweichung durch die schräge

Fuge des Packungsringes zu verhindern, sind schmale Messingstreifen in geeignete

Vertiefungen genau eingepaßt, so daß sie die Fugen bedecken.

Tafeln