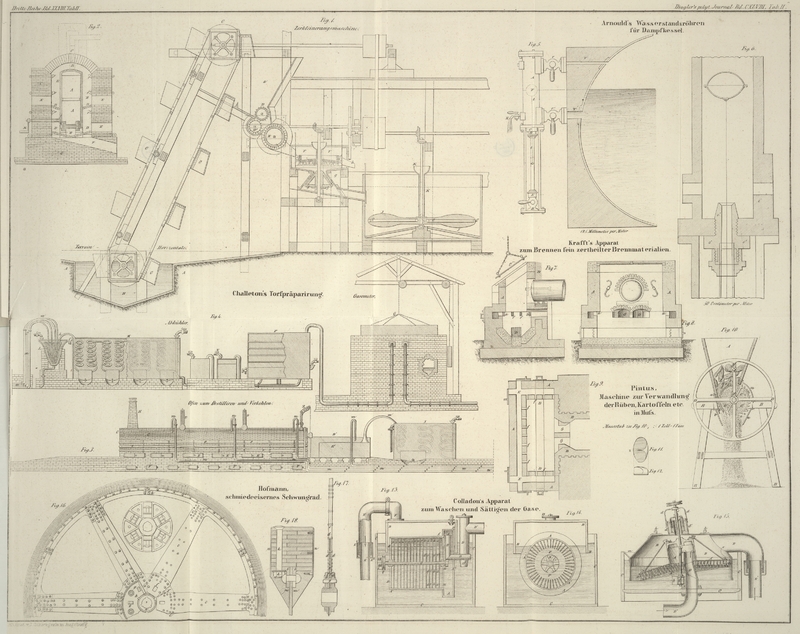

| Titel: | Apparat zum Waschen der Gase, von Hrn. Colladon in Genf. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XXIV., S. 106 |

| Download: | XML |

XXIV.

Apparat zum Waschen der Gase, von Hrn. Colladon in Genf.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1858, S.

31.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Colladon's Apparat zum Waschen der Gase.

Wenn ein Gas durch eine Flüssigkeit zu gehen genöthigt wird, so nimmt es die Form von

nahezu kugeligen Blasen an; die Blasen haben also diejenige geometrische Gestalt,

welche bei einem bestimmten Volum die kleinste Oberfläche darbietet. Da nun die Gase

bloß durch die mit der Flüssigkeit in Berührung kommende Fläche gewaschen und

gesättigt werden, so erfolgt beides unter ungünstigen Umständen. Ueberdieß erfordert

dieser Proceß einen gewissen Druck, um das Gas zu nöthigen in die Flüssigkeit

einzubringen, und in manchen Fällen kann dieser übermäßige Druck nachtheilig

seyn.

Nach dem neuen Verfahren des Erfinders können die Gase ohne wesentlichen Verlust

gewaschen und gesättigt werden. Dasselbe beruht erstens auf dem Princip: daß die

beste Art die Gase zu waschen und zu sättigen darin besteht, sie in sehr zertheilten

Zustande gegen beständig befeuchtete Oberflächen zu führen, indem man sie zwingt

sich gegen die Oberflächen zu biegen und sie verhindert sich in einer geraden Linie

zu bewegen. Die nach diesem Princip construirten Wasch- oder

Sättigungsapparate bestehen aus einer Reihe von Kämmen, die durch mehrere, von einander getrennte

Platten gebildet werden, welche mit Oeffnungen für das Durchströmen der Gase

versehen sind. Diese Kämme oder Scheider werden so in dem Waschapparat angebracht,

daß ihre vollen oder massiven und ihre durchbrochenen Theile sich stets kreuzen.

Wenn daher die Gase eine Reihe solcher Kämme durchströmen wollen, so müssen sie in

einer gebrochenen, wellen- und zickzackförmigen Linie sich fortbewegen, wobei

sie fortwährend gegen die vollen Theile, welche ihnen auf ihrem directen Wege

entgegentreten, sich ausbreiten.

Das zweite Princip dieses Systems besteht darin, die Reihe von Kämmen an den Wänden

einer Glocke oder eines Kastens, überhaupt eines Gefäßes zu befestigen, welchem man

eine ununterbrochene oder wiederkehrende Bewegung ertheilt, wodurch die Kämme

genöthigt werden, abwechselnd zum Theil unterzutauchen und dann wieder zum Theil aus

der Flüssigkeit hervorzutreten, so daß sie fortwährend feucht sind und die Gase

stets durch deren gekreuzte Oeffnungen strömen können, ohne genöthigt zu seyn durch

die Flüssigkeit zu dringen.

Die Glocken oder Kasten, an denen die Kämme angebracht sind und denen man eine

Bewegung ertheilt, können alle Formen haben, welche mit dem erwähnten Princip

vereinbar sind, und die mitgetheilte Bewegung kann eine ununterbrochene oder eine

wiederkehrende seyn.

Fig. 13 und

14

stellen den Apparat in Längen- und in Querdurchschnitt dar.

Der Waschapparat besteht aus zwei verbundenen hohlen Cylindern A, A', welche eine und dieselbe horizontale Achse Q haben.

Der Durchmesser des Cylinders A' beträgt etwa fünf

Sechstel von dem Durchmesser des Cylinders A, und seine

Höhe, in Sinne der Achse, ist ungefähr sechsmal so groß wie die des Cylinders A.

Der Cylinder A' ist mit inneren, seiner Basis parallelen

Scheidern, die in ganzen Raum gleich weit von einander abstehen, und als Kämme

dienen, versehen. Diese Scheider a, b, c, d, e etc. sind

mit regelmäßigen Löchern, in Sinne des Radius, versehen, welche abwechselnd gekreuzt

zu einander stehen, so daß das Gas, welches sie nach und nach durchströmt, eine

gebrochene Linie verfolgen muß. Die Weite der Löcher steht in Verhältniß zu der

Menge des zu waschenden Gases.

Dieser Cylinder wird durch die Welle Q und die Arme R horizontal in einem Bottich C erhalten, welcher die Flüssigkeit, womit das Gas gewaschen werden soll,

enthält. Dieselbe reicht über die Achse hinauf, und ihre Höhe muß der Art seyn, daß

das Gas, um aus dem Innern der Cylinder A, A' zu treten,

durch die gekreuzt zu einander stehenden Löcher der Kämme oder Scheider zu dringen

gezwungen ist.

Die Cylinder A, A' sind mit einer Haube B bedeckt, welche als Deckel dient und deren Ränder in

die Flüssigkeit, welche der Bottich enthält, eintauchen. Die Haube hat den Zweck,

die gewaschenen Gase aufzunehmen und sie durch eine gekrümmte Röhre E der Leitung E'

zuzuführen.

Das zu waschende Gas wird dem Apparat durch die Leitung D' zugeführt; dieselbe ist Uförmig gekrümmt

und tritt durch die Flüssigkeit in Innern des Cylinders A. Das Gas strömt aus dem offenen Ende D der

Leitung aus, und verbreitet sich in dem obern Theil des Cylinders A von da filtrirt es durch die oberen Oeffnungen a, b, c, d...., p der Kämme,

und entweicht endlich unter die Haube B, von wo es sich

in die Austrittsleitung E, E' begibt.

Die beiden Cylinder und die daran befestigten Scheider werden mittelst einer sehr

geringen Kraft in Bewegung um die Welle Q gesetzt.

Das zweite Princip ist durch Fig. 15 graphisch

dargestellt. – Dieser Apparat unterscheidet sich von dem vorhergehenden nur

durch die Anordnung der Kämme und durch die Form der Glocke, an deren Wänden die

Kämme befestigt sind.

Fig. 15 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Achse des Apparates. Dieser Waschapparat

besteht aus einem abgestumpften Kegel A', dessen

Scheitelwinkel 164° ist. Dieser Kegel ist mittelst seiner kleinern Basis an

einem Cylinder A befestigt, welcher dieselbe Achse wie

der Kegel, und eine seinem Durchmesser fast gleiche Höhe hat. Am obern Ende ist er

mit einer gußeisernen Platte K verschlossen, in welcher

die Welle C in der Richtung der Achse des Cylinders und

des abgestumpften Kegels befestigt ist. Diese Welle dient dazu, dem Cylinder und dem

Kegel eine rotirende Bewegung mitzutheilen. Mit der Senkrechten macht diese Welle

einen Winkel von etwa 8°. Unten steht sie auf der verstählten Spitze einer

senkrechten Welle b', und ihr oberes Ende ist mit einer

Rolle oder einem Zahnrade versehen, um ihr eine rotirende Bewegung zu ertheilen.

Der abgestumpfte Kegel A' trägt eine Reihe von

kreisrunden Kämmen, deren Blätter zur conischen Oberfläche senkrecht gestellt sind;

sie sind auf dieser Oberfläche festgenietet und ohngefähr 2 Centimeter von einander

entfernt. Die Blätter dieser aufeinander folgenden concentrischen Kämme lassen

untereinander Oeffnungen von einer Größe, welche der Menge des hindurchströmenden

Gases angemessen ist, und die Löcher der verschiedenen Blätter decken sich nicht,

sondern wechseln in der Lage mit einander ab. Die Zähne der Kämme können 15 bis 20

Centimeter lang seyn.

Da die Achse des abgestumpften Kegels um 8° zur Senkrechten geneigt ist, und

da sein Scheitelwinkel = 164° ist, so hat der abgestumpfte Kegel beim Drehen stets eine

seiner Kanten horizontal gestellt, während die entgegengesetzte Kante um 16°

unter dieser horizontalen Linie eingetaucht ist.

Der ganze Apparat befindet sich unter einer blechernen Haube B. Die feststehende Welle b' wird von einer

Traverse b getragen, deren Enden an den untern Rand der

Haube B festgenietet sind, und die sich drehende Welle

c wird durch einen Bügel d gehalten, der oben an der Haube B angenietet

ist. Ein Wasserverschluß f, d', der unter dem Bügel

angebracht ist, gestattet die Drehung der Welle c, ohne

daß sie sich an der Decke der Haube reibt.

Die Haube B, mit dem daran aufgehängten Waschapparat, ist

mittelst der Klammern m in einem Bottich C', der die waschende Flüssigkeit enthält, befestigt.

Die Höhe dieser Flüssigkeit unter der Glocke muß so regulirt und erhalten werden,

daß sie niemals die horizontale Kante des abgestumpften Kegels erreicht, und daß das

untere Ende der an dieser horizontalen Kante befestigten Kammzähne stets in die

Flüssigkeit getaucht ist. In diesem Fall ist die diametral entgegengesetzte Kante

zum Theil unter Wasser getaucht, und bei der drehenden Bewegung der Welle c tauchen alle Kammzähne abwechselnd in die

Flüssigkeit.

Das Gas, welches gewaschen werden soll, gelangt durch den am obern Ende offenen Canal

D' in den Cylinder A,

verbreitet sich in demselben und entweicht dann durch die Oeffnungen der Kämme;

hierauf gelangt es in die Haube B, deren untere Ränder

unter der Flüssigkeit in Bottich stehen, und entweicht endlich durch den

Austrittscanal E, E'.

Der Welle c und dem abgestumpften Kegel A', welcher die Kämme trägt, wird eine langsame

rotirende Bewegung durch einen äußern Motor ertheilt.

Die Ringe h, h dienen dazu, die Haube B und den sich drehenden Apparat abzuheben, wenn man die

Kämme untersuchen oder reinigen will.

Der in Fig. 15

abgebildete Apparat erfordert weniger Triebkraft, und gestattet die Kämme leichter

zu reinigen, als der vorher beschriebene.

Tafeln