| Titel: | Nivellir-Pendelwaage, von Hrn. Charles, Optiker zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XLII., S. 186 |

| Download: | XML |

XLII.

Nivellir-Pendelwaage, von Hrn. Charles, Optiker zu

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1858, S.

43.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

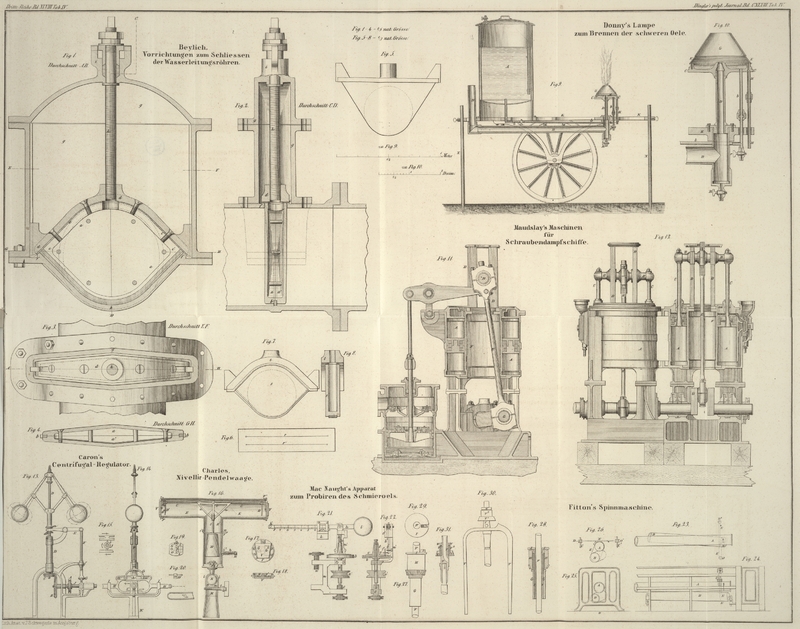

Charles' Nivellir-Pendelwaage.

Die bei Nivellements gewöhnlich in Anwendung kommenden Wasserwaagen sind mit mehreren

bedeutenden Uebelständen behaftet, denen man schon auf verschiedene Weise, jedoch ohne vollständigen

Erfolg, abzuhelfen bemüht war. Diese Uebelstände haben ihren Grund in den

Dimensionen des Apparates, welche einen leichten Transport nicht gestatten, in der

Zerbrechlichkeit desselben, in der Nothwendigkeit, die in die Flaschen zu füllende

Flüssigkeit mit sich zu führen, in der Schwierigkeit, sich des Instrumentes bei

windigem Wetter zu bedienen, indem dabei immer eine sehr merkbare Schwankung im

Niveau stattfindet, wodurch die Operationen unvollkommen ausfallen u.s.w.

Durch die von Hrn. Charles erfundene Pendelwaage werden

diese Mängel beseitigt. Fig. 16 stellt diesen

Apparat im Längendurchschnitte dar. Die Figuren 17, 18, 19 und 20 sind

Details desselben. Er besteht aus zwei unter einem rechten Winkel an einander

gelötheten Röhren E und E'.

In der horizontalen Röhre E ist an einer beweglichen

Achse c ein stählerner Waagbalken C befestigt und rechtwinkelig mit einer verticalen Stange o verbunden. Letztere trägt ein Gewicht B aus Blei oder einem sonstigen Metall. Dieses Gewicht

hat den Zweck, die Stange o in einer verticalen, mithin

den Waagbalken C in einer vollkommen genau horizontalen

Lage zu erhalten. An die Enden des Waagbalkens C sind

zwei Diopter D und D'

befestigt, wovon das letztere, welches in Fig. 19 und 20 besonders

abgebildet, auf und nieder beweglich ist. Diese Bewegung geschieht mit Hülfe einer

kleinen Schraube P. Die Diopter bieten einen conischen

Visirpunkt G und ein mit zwei metallenen Kreuzfäden

versehenes Fenster t dar; sie haben das Eigenthümliche,

daß der Visirpunkt dem Vereinigungspunkte der beiden Drähte i und i' entspricht, so daß, von welcher Seite

man auch das Instrument anlegen mag, der Punkt oder die Richtung des Korns sich

immer erkennen läßt.

Nachdem man eines der Diopter D an den stets horizontalen

Waagbalken befestigt hat, ist es wichtig bei dieser Lage das entgegengesetzte

Diopter D¹ so zu bewegen, daß man eine directe

Korrespondenz des Visirpunktes mit dem Kreuzungspunkt der gegenüberliegenden Fäden

erhält, und die Operation zu wiederholen, indem man durch den gegenüberliegenden

Theil visirt, um sich der vollkommenen Uebereinstimmung in beiden Lagen zu

vergewissern.

Der Cylinder E ist an seinen beiden Enden durch zwei

Deckel F und F¹

geschlossen, deren jeder, wie die Punktirung in Fig. 17 anzeigt, mit

Oeffnungen G und G²

versehen ist, welche dem Visirpunkt G¹ und den

Fenstern t der Diopter entsprechen. Zur Sicherung gegen

den Wind, welcher sonst in das Instrument dringen und die Diopter D und D¹ bewegen

könnte, dienen die Gläser V, Fig. 17, welche in

geeignete Rinnen eingeschoben und vermöge ihrer etwas conisch zulaufenden Form sowie

durch Federn z in ihrer Lage gehalten werden. Nach Zurückschiebung

der Federn z lassen sich diese Gläser leicht

herausnehmen. Eine bei r¹ befestigte Feder R drückt auf das Gewicht B

und hindert die Hin- und Herbewegung desselben, wenn das Instrument sich in

Ruhe befindet. Diese Feder läßt sich, wenn das Gewicht frei spielen soll, mittelst

einer Schraube in die Höhe heben.

Zum Behuf des Transportes von einer Station zur andern ist am Cylinder E ein Drücker H nebst Feder

h angebracht, dessen Stange durch eine Hülse s ins Innere des Cylinders sich erstreckt. Indem man

diese Stange einwärts schiebt, drückt ihr inneres Ende das Gewicht B gegen die Wand des Cylinders, während ein an der

Stange angebrachtes Häkchen sich in die Oeffnung r² der Hülse s legt und die Stange in

dieser Lage erhält. Der ganze Apparat ist um ein an dem oberen Ende des Stativs

befindliches Kugelscharnier K beweglich, dessen in

einige Theile gespaltene Hülse l, l vermittelst der

Schraube L mehr oder weniger dicht an die Kugel gedrückt

werden kann.

Es wurde oben erwähnt, daß jedes der beiden Diopter seine Visiröffnung und sein

Fadenkreuz enthält, so daß zwei Sehfelder, eines zur Rechten und eines zur Linken,

vorhanden sind. Um einen Uebelstand zu beseitigen, der eintreten könnte, daß man

nämlich durch die eine Oeffnung, anstatt nach dem correspondirenden Fadenkreuz, nach

der in diagonaler Richtung gegenüberliegenden Oeffnung visire, bringt der Erfinder

längs dem Waagbalken eine leichte Metallschiene oder mindestens einen einfachen

Papierstreifen an, welcher den Cylinder E in zwei Theile

scheidet, deren jeder somit seine Visiröffnung und sein Fadenkreuz enthält.

Tafeln