| Titel: | Ueber die Bereitung reinen Schwefelkohlenstoffes und dessen Verwendung zum Betriebe von Dampfmaschinen, zum Ausziehen von Fetten, zum Reinigen der Wolle von Oel etc. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. LIX., S. 268 |

| Download: | XML |

LIX.

Ueber die Bereitung reinen Schwefelkohlenstoffes

und dessen Verwendung zum Betriebe von Dampfmaschinen, zum Ausziehen von Fetten, zum

Reinigen der Wolle von Oel etc.

Nach dem Patent, welches dem Dr. Seyferth in Langensalza für das Königreich Hannover ertheilt

wurde, bearbeitet von Prof. Dr.

Heeren. – Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1858 S. 25.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber die Bereitung reinen Schwefelkohlenstoffes und verschiedene

Anwendungen desselben.

Der von Lampadius 1796 entdeckte und zuerst dargestellte

Schwefelkohlenstoff ist ein wasserklares Liquidum von (nach der bisherigen

Darstellungsmethode) eigenthümlichem, ziemlich unangenehmem Geruch und

außerordentlicher Flüchtigkeit, so daß er bei 45° C. kocht. Er ist so leicht

entzündlich, daß schon die bloße Annäherung einer Flamme genügt ihn zu entzünden,

worauf er mit einer blauen Flamme und dem Geruch nach brennendem Schwefel brennt. Er

ist mit Wasser nicht mischbar und sinkt darin unter, weil er schwerer ist als

dasselbe (spec. Gew. = 1,272), dagegen mischbar mit Weingeist, Aether, ätherischen

und fetten Oelen; er löst mit Leichtigkeit alle Fette, viele Harze, auch Kautschuk

und Gutta-percha. Man gewinnt ihn, indem man eine thönerne oder eiserne Röhre

oder Retorte mit Holzkohle füllt, zum Glühen erhitzt und Schwefel hineinbringt,

welcher sofort verdampft und sich mit der Kohle verbindet. Der so gebildete

dampfförmige Schwefelkohlenstoff wird darauf in einem stark erkalteten Kühlapparat

verdichtet und nochmals durch Destillation weiter gereinigt. Trotz des geringen

Preises der zu seiner Darstellung dienenden Materiale stand er doch bisher ziemlich

hoch im Preise, das Pfund etwa 12 Sgr., und die einzige bisher von ihm in der

Technik gemachte Anwendung bestand in der Benutzung als Auflösungsmittel des

Kautschuks) auch stand der ziemlich widerliche Geruch desselben manchen Anwendungen

im Wege.

Nach Angabe des Dr. Seyferth

soll es vermittelst des von ihm construirten Apparates möglich seyn, den

Schwefelkohlenstoff zu circa 2 bis 2 1/2 Sgr. das Pfund

zu fabriciren, auch ist es ihm gelungen den üblen Geruch durch ein einfaches

Verfahren zu beseitigen, indem er fand daß dieser Geruch, den man bisher als dem

Schwefelkohlenstoff eigenthümlich betrachtete von einer fremden Substanz herrühre.

In Folge dieser wesentlichen Verbesserungen nun empfiehlt er ihn zu mehreren

technischen Verwendungen und bewarb er sich um ein Patent, welches ihm denn auch

verliehen ist.

Dieses, von der hannoverschen Regierung unter dem 4 September 1857 auf die Dauer von

5 Jahren ertheilte Patent lautet „auf die durch die eingereichte

Beschreibung erläuterte Anwendung des gereinigten Schwefelkohlenstoffes zum

Betriebe der Dampfmaschinen und zum Ausziehen von Fetten, fetten Oelen,

ätherischen Oelen und Harzen aus den betreffenden vegetabilischen und

thierischen Stoffen, namentlich auch zur Reinigung der Wolle oder wollener

Gewebe, sowie der Maschinen-Putzlappen von dem darin enthaltenen

Oele.“

In dem betreffenden Patentgesuche ist angeführt:

1) Der Destillationsapparat ist aufgestellt, so wie die

Construction des Condensators und die Einrichtungen die zu dieser Fabrication

nöthig sind, zu sehen in der chemischen Producten-Fabrik des Hrn. Julius

Kahlert in Braunschweig.

2) Eine mit Schwefelkohlenstoff (statt des Wassers) gespeiste

Dampfmaschine von 3 Pferdekräften ist aufgestellt bei dem Hrn. Flaud, rue Feau Coujon 27

in Paris, auf Kosten des Prinzen von Hohenlohe angefertigt.

3) Ein Modell eines Extractionsapparates, um mit Hülfe von

Schwefelkohlenstoff Oel, Fett und Harze auszuziehen, befindet sich in der

chemischen Fabrik des Hrn. Kahlert in

Braunschweig.

I. Bereitung des

Schwefelkohlenstoffes.

Zur Bereitung des Schwefelkohlenstoffes dient der folgende Apparat. Ein eiserner

Cylinder, in welchen die Holzkohlen durch eine obere Oeffnung eingefüllt werden, ist

mit Charmottesteinen umstellt und steht auf einem durchbrochenen Gewölbe der Decke

des Feuerraumes, durch welches die Feuerluft in einem Canal um den eisernen Cylinder

herumspielt, um von dem oberen Theile in den Schornstein überzugehen. Die

Einmauerung der Retorte besteht überall, wo dieselbe mit der Feuerluft in Berührung

kommt, aus guter Charmotte. Eine fast bis zum Boden reichende Röhre dient zum

Nachfüllen des Schwefels während der Operation, und hat man den geschmolzenen

Schwefel in der Retorte immer so hoch zu halten, daß derselbe den Austritt von Gas

verhindert. Der Schwefelkohlenstoffdampf geht durch ein Rohr nach einem kleinen

Vorcondensator, in welchem sich Schwefelkohlenstoff mit freiem Schwefel absetzt,

während der größere Theil weiter nach dem Hauptcondensator abgeführt wird. Das erste

Rohproduct wird durch noch einmalige Destillation gereinigt.

Der Verlust an Schwefel mittelst dieses Apparates beträgt etwa 5 Proc. Kohlen werden

jeden Morgen etwa 24 Kubikfuß in den Apparat gefüllt. Die Production beträgt etwa 4

Ctnr. täglich. Jede Operation dauert 24 Stunden; der Schwefel wird bei starkem Feuer

in den ersten 12 Stunden eingebracht. Der eiserne Cylinder kann, wie bei der

Gasfabrication, auch durch einen thönernen ersetzt werden, der dann aber auf der

innern Seite glasirt seyn muß.

Die Einrichtung des Condensators folgt weiter unten bei der Beschreibung der mit

Schwefelkohlenstoff betriebenen Dampfmaschine.

II. Anwendung des Schwefelkohlenstoffes

zum Betriebe von Dampfmaschinen.

Der Patentträger schickt die folgenden theoretischen Betrachtungen vorher: Die Wärme,

die durch eine Dampfmaschine verzehrt wird, setzt sich zusammen:

1) aus der Wärme, die absorbirt wird, um die nachher in Dampf zu

verwandelnde Flüssigkeit bis zu ihrem Siedepunkt zu erhitzen;

2) aus der Wärme, welche nöthig ist, um die kochende Flüssigkeit

in Dampf zu verwandeln;

3) aus der Wärme, die gebraucht wird, um dem Dampf eine gewisse

Spannung zu geben, und die nahezu bei allen Dämpfen dieselbe ist;

4) aus der Wärme, welche die Maschine und der Kessel durch

äußerliche Abkühlung verliert.

Hieraus geht hervor, daß diejenige Flüssigkeit, die für den ersten und zweiten Punkt

die kleinsten Zahlen gibt, auch die günstigsten Eigenschaften für eine Dampfmaschine

darbietet. Da in Betreff des vierten Punktes die Wärmeverluste um so kleiner sind,

je niedriger die Temperatur der Maschine, so empfehlen sich besonders solche

Flüssigkeiten, die einen niedrigen Siedepunkt haben.

Unter allen Flüssigkeiten bietet, in den vorher bezeichneten Hinsichten, Aether die

besten Zahlen, aber die Schwierigkeit, seine Dämpfe zu condensiren und sein hoher

Preis widersetzen sich seiner Anwendung. Weit günstiger stellt sich (nach Ansicht

des Patentträgers) der Schwefelkohlenstoff.

Um Wasser von 0° bis zum Siedepunkte zu erhitzen, sind 100°, also auch

100 WärmeeinheitenUnter einer Wärmeeinheit versteht man in der Physik diejenige Menge Wärme,

welche erforderlich ist, um 1 Pfund (oder eine andere bei der Berechnung zu

Grunde gelegte Gewichtseinheit) Wasser um Einen Grad der hunderttheiligen

Scale zu erwärmen. nöthig; um kochendes Wasser in Dampf zu verwandeln sind fernere 550

(nach den neueren Regnault'schen Bestimmungen 537)

Wärmeeinheiten erforderlich, wobei der entwickelte Dampf die Temperatur des

kochenden Wassers behält.

Der aus Hochdruck-Dampfmaschinen ohne Condensation entweichende Dampf hat

gewöhnlich noch 110° C. oder mehr, und das sämmtliche im Dampf enthaltene

Wärmequantum ist mit ihm verloren. Bei Condensationsmaschinen ist der Wärmeverlust

ziemlich derselbe.

Um nun Schwefelkohlenstoff um 1° zu erhitzen,

braucht man nach de la Rive und Marcet 0,329 Wärmeeinheiten; um ihn also von 0 bis zu seinem Siedepunkte

von 45 1/2° C. zu erhitzen 14,9695 Wärmeeinheiten. Bei seiner Umwandlung in

Dampf verbraucht er nach Desprez 80, folglich in Summa

zum Erwärmen auf den Siedepunkt und zur Umwandlung in Dampf von 1 Atmosphäre

Spannung 94,9695 Wärmeeinheiten. Ueber die Spannung des Schwefelkohlenstoffdampfes

bei erhöhter Temperatur gibt der Patentträger die folgenden Zahlen:

45,₅° Siedepunkt

1

Atmosph.

57,₇

„ „

1 1/2

„

66,₉

„ „

2

„

74,₃

„ „

2 1/2

„

80,₆

„ „

3

„

86,₁

„ „

3 1/2

„

90,₉

„ „

4

„

94,₅

„ „

4 1/2

„

99,₀

„ „

5

„

Da der Schwefelkohlenstoffdampf bei der Temperatur seines Siedepunktes, also bei 1

Atmosphäre Spannkraft, nur etwa 95, der Wasserdampf dagegen, ebenfalls bei 1

Atmosph. Spannkraft, 650 Wärmeeinheiten enthält, so ergibt sich hiernach das

Verhältniß der nöthigen Wärmemengen zur Erzeugung von 1 Atmosphäre Dampfdruck wie 95

: 650 oder nahezu wie 1 : 7.Der Patentträger scheint einen Umstand übersehen zu haben, welcher gleichwohl

sehr wesentlich in Betracht kommt und das so überaus günstige Resultat der

Berechnung über die nöthigen Wärmemengen bedeutend modificirt; nämlich die

Dichtigkeit des Schwefelkohlenstoffdampfes,

welche nach Gay-Lussac = 2,645, während

jene des Wasserdampfes nur = 0,622 ist. Da hiernach der Dampf des

Schwefelkohlenstoffes 4,25mal schwerer ist als der Wasserdämpf, so erfordert

auch dieselbe Kraftentwicklung eine 4,25 mal größere Menge an

Schwefelkohlenstoff die verdampft werden muß. und das Verhältniß der

Wärmemengen stellt sich wie 1 : 1,62. H.

Die Dampfmaschine.

1) Der Dampferzeuger;

2) die Dampfmaschine oder der Bewegungsapparat;

3) der Condensator.

Der Dampferzeuger. Da die Temperatur zur Erzeugung

gespannter Schwefelkohlenstoffdämpfe eine sehr niedrige ist, so kann die Heizung

des denselben enthaltenden Apparates immer eine indirecte seyn, sey es

entweder

1) durch Einlegen desselben in ein Wasserbad, oder

2) durch Wasserdampf, den man entweder

a. aus einem Wasserdampfkessel nimmt, oder

b. den gebrauchten Dampf einer Wasserdampfmaschine

verwendet;

bei keinem dieser Fälle wirkt das Feuer direct auf den

Dampfkessel, die Temperatur bleibt immer regelmäßig dieselbe, und kann in keinem

Falle so steigen, daß eine Explosion möglich wäre; weder das Feuer noch die

Feuerluft haben irgend welche Einwirkung auf den Dampfapparat; auch können im

Innern des Kessels keine Incrustationen vorkommen.

Da die ganze Oberfläche des Dampfapparates dem geheizten Wasser oder Dampf

ausgesetzt ist, so ist dieselbe auch gänzlich Heizfläche, und die Größe des

Apparates wird demnach in Proportion verringert.

Es ist nun klar, daß der eigentliche Vortheil einer Dampfmaschine mit

Schwefelkohlenstoff sich dann herausstellt, wenn man die Dampfentwicklung durch

den bereits gebrauchten Dampf einer gewöhnlichen Dampfmaschine bewirkt, folglich

die sonst verlorene Wärme noch einmal benutzt, und es ist daher im Folgenden

vorausgesetzt, daß eine solche Verbindung einer

Schwefelkohlenstoff-Dampfmaschine mit einer Wasserdampfmaschine

stattfindet, welche letztere der Patentträger mit dem Ausdruck

„Originalmaschine“ bezeichnet.

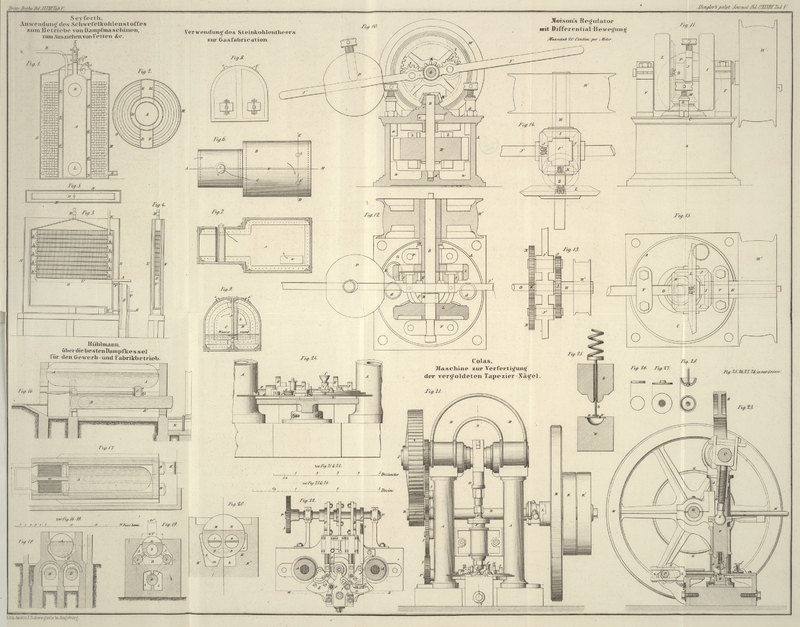

Die Construction des Dampferzeugers zeigen Fig. 1 und 2 im

verticalen und horizontalen Durchschnitt; er ist in drei concentrische

Abtheilungen getheilt; eine innere A, eine dieselbe

ringförmig umgebende B und den äußeren Raum G, M, welcher durch die Scheidewände D, E, F, H in zwei Abtheilungen getheilt ist. In

diesen letzteren befindet sich eine große Zahl halbkreisförmiger Röhren, welche

sämmtlich in die Zwischenräume D, F und E, H einmünden. Der von der Originalmaschine

herkommende Wasserdampf tritt durch die Oeffnung T

in den ringförmigen Raum B, woselbst er durch die

spiralförmig eingelegte Zwischenwand a, a, a.

genöthigt, den mit Schwefelkohlenstoff gefüllten inneren Raum A spiralförmig umspielt und so nach unten gelangt.

Von hier begibt er sich durch eine Oeffnung in die äußere Abtheilung D, F, G, erhitzt die mit Schwefelkohlenstoff

gefüllten Röhren dieser Abtheilung, steigt zwischen ihnen in die Höhe, gelangt

durch ein (in der Zeichnung nicht sichtbares) Rohr in die zweite Abtheilung F, H, M, erhitzt die Röhren dieser Abtheilung und

steigt zwischen ihnen herab. Auf diesem langen Wege und in Berührung mit einer

so großen durch Schwefelkohlenstoff gekühlten Oberfläche condensirt sich der

Wasserdampf und fließt als Wasser durch das Seitenrohr O ab. Zwei weite Oeffnungen K und L vermitteln die Communication zwischen den Räumen

E, H und D, F, also

auch der in diese Räume einmündenden Röhren mit dem inneren Raume A. Um auch dem in dem Raume B sich condensirenden Wasser einen Abfluß zu gestatten, ist ganz unten

bei N eine Oeffnung, welche aber, da sie sich

unterhalb des Niveau's der Röhre O befindet, immer

mit Wasser bedeckt bleibt, also keinen Dampf durchlassen kann. R Schwefelkohlenstoff-Dampfrohr, U Sicherheitsventil; um den bei etwaiger Oeffnung

desselben entweichenden Schwefelkohlenstoff nicht zu verlieren, führt ihn das

Rohr r in den Condensator ab. V ein Manometer, S ein Mannloch.

Der Erfinder bemerkt, daß man diesen Apparat auch brauchen könne, um einen

luftleeren Raum vor dem Cylinder der Wassermaschine zu erzeugen, und daß man in

diesem Falle bei O eine Luft- und Wasserpumpe

anzubringen habe.Ref. hält dieß für ganz zweckwidrig, denn die Erzeugung eines

luft- oder vielmehr dampfleeren Raumes bedingt nothwendig eine

Erniedrigung der Temperatur, in Folge deren die Verdampfung des

Schwefelkohlenstoffes aufhören müßte. Höchstens wäre eine

Temperaturerniedrigung bis auf 45° C. zulässig, wobei der

Schwefelkohlenstoff gerade noch im Kochen erhalten werden und der Dampf

desselben nur dem einfachen Atmosphärendruck das Gleichgewicht halten

würde. Bleibt dagegen die Luftpumpe weg, so wird sich die Temperatur des

Apparates auf etwa 100° halten, und der Schwefelkohlenstoffdampf

nach der obigen Tabelle eine Spannung von 5 Atmosphären erlangen.

Die nähere Beschreibung des Sicherheitsventiles, sowie eines Schwimmers, um die

Höhe des Flüssigkeitsspiegels des Schwefelkohlenstoffes in dem Apparate

anzuzeigen, kann füglich übergangen werden.

Die Eigenschaft des Schwefelkohlenstoffes, mit Bleisesquioxyd Schwefelblei zu

bilden, erlaubt vollkommen die gewöhnliche Manier des Verschlusses mit Hanf, der

mit Mennige und Leinöl durchzogen ist; es bildet sich eine steinharte Masse, die

vollkommen als Dichtungsmittel gebraucht werden kann. Eine Mischung von Eiweiß

und Mennige, die angewandt wurde, um die auflösende Wirkung des

Schwefelkohlenstoffes auf Oel zu vermeiden, erzielte kein besseres Resultat. Mit

Gummi angemachtes Papier hält nicht so vollkommen, weil der Verschluß auch der

Einwirkung des Wassers ausgesetzt ist. Zum sicheren Verschluß der Nieten und

Verbindungsstellen am Kessel hat man nur denselben mit gypshaltigem Wasser zu

füllen und dieses darin kochen zu lassen. Der sich absetzende Gyps verschließt

die Oeffnungen vollständig.

Die Dampfmaschine oder der Bewegungsapparat. Alle

Systeme von Dampfmaschinen mit oder ohne Expansion können mit

Schwefelkohlenstoff betrieben werden. Die Construction verlangt keine

wesentliche Aenderung, nur ist zu bemerken, daß Schwefelkohlenstoff die Oele und

Fette leicht auflöst, und die Garnitur der Stopfbüchse deßhalb mit Wasser und

nicht mit Talg gemacht werden muß. Dieselbe Ursache verlangt auch ein eigenes

Schmiersystem für den Cylinder. Durch einen, in der Patentbeschreibung näher

detaillirten Mechanismus, welcher hier übergangen werden kann, läßt man bei je

200 Umdrehungen des Schwungrades (einer Zahl, die übrigens von der Größe der

Maschine abhängt), eine kleine Quantität heißen Wassers in den Cylinder

eintreten, welches so gut wie Oel die Schmierung des Kolbens bewirkt.

Der Patentträger empfiehlt, auch bei der Schwefelkohlenstoff-Dampfmaschine

den Cylinder so wie den Schieberkasten mit einem Mantel zu umgeben und in den

Zwischenraum den zur Heizung des Schwefelkohlenstoff-Kessels dienenden

Wasserdampf zu leiten, wodurch jede Abkühlung des Schwefelkohlenstoffdampfes

verhindert wird.

Der Condensator. Der Hauptpunkt bei der Verwendung

einer so flüchtigen Substanz wie der Schwefelkohlenstoff zum Betriebe von

Dampfmaschinen, ist die einfache und vollkommene Condensation. Die Lösung dieses

Problems bildet die Hauptsache des neuen Systems. Die volle Unlöslichkeit des

Schwefelkohlenstoffs in Wasser, verbunden mit seinem hohen specifischen Gewicht,

bieten die beiden Ausgangspunkte des hier gebotenen Mittels.

Fig. 3 und

4

zeigen den Condensator in zwei rechtwinkelig gegeneinander genommenen

Querschnitten, Fig. 5 denselben in einer Ansicht von oben. Der

Schwefelkohlenstoffdampf tritt durch das Rohr A. in

den unteren Theil eines großen, ungefähr quadratischen, verhältnißmäßig schmalen

Kastens D ein, welcher sich in einem Wasserreservoir

N, N befindet. Der obere Theil des Kastens ist

durch mit kleinen Löchern versehene Metallplatten h,

h in Abtheilungen getheilt, deren Querschnitt ungefähr 2 bis 2 1/2 mal

den Querschnitt des Ausblaserohrs der Maschine übertrifft. Die Theilplatten

sind, wie aus der Zeichnung ersichtlich, abwechselnd an den beiden Seiten offen,

so daß der Dampf einen möglichst langen Weg durch den Apparat zu nehmen hat, wie

ihn die Pfeile andeuten. Durch die Löcher dieser siebartigen Theilungsplatten sind

Baumwollfäden (oder irgend welche faserige Substanz) gezogen, die dem Dampfstrom

eine große kühlende Fläche darbieten. Das durch einen Hahn B zutretende Kühlwasser gelangt zuerst auf die obere

Platte, zieht sich durch die Löcher an den Fäden herab auf die zweite, von

dieser auf die dritte u.s.f., und sammelt sich endlich in dem unteren Raume des

Kastens, worin es bis zur Höhe 17 steigt. Die Kühlfläche des Apparates ist

demnach die Summe der Oberflächen aller inneren Metalltheile, vermehrt um die

sämmtliche Oberfläche der Fäden. Diese Fäden haben auch den Vortheil, die

Condensation in das Innere des Gasstromes zu führen, während dieselbe bei der

Kühlung durch Schlangen erst dann in das Innere eingeht, wenn die äußere Schicht

schon condensirt ist – ein Umstand, der immer eine große kühlende

Oberfläche voraussetzt. Der Dampf bewegt sich in umgekehrter Richtung des

Wassers, weßhalb die Ausnutzung des Kühlwassers eine möglichst vollständige ist.

Der condensirte Schwefelkohlenstoff trennt sich von dem Wasser und sammelt sich

in einer kleinen Vertiefung C, von wo er entweder in

einen Vorrathsbehälter abfließt, oder auch gleich durch das Rohr E der Alimentationspumpe wieder in den Dampferzeuger

geschafft wird.

Wenn das Wasser im Reservoir D auf die Höhe U gekommen ist, so ergießt es sich durch die Röhren

F auf den Boden eines blechernen Cylinders G herab, um nachher durch die Röhre T abzufließen. Auf der Oberfläche des Kühlwassers

schwimmt ein kleiner Theil Schwefelkohlenstoff, getragen durch kleine

Wasser- oder Schwefelkohlenstoff-Dampfbläschen, die sich aber

durch die auf- und absteigende Bewegung in G

abstoßen und den Schwefelkohlenstoff auf den Boden herabfallen lassen. Man gibt

denselben von Zeit zu Zeit auf das Reservoir des Condensators zurück.

Das obere Rohr K dient bloß, um eine Communication

mit der äußeren Luft herzustellen; bei vollständiger Condensation des

Schwefelkohlenstoffes kann durch dieses Rohr wenig oder nichts davon verloren

gehen. Sollte man übrigens einen Verlust befürchten, so würde man dieses Rohr

K mit einem zweiten (kleineren) Condensator in

Verbindung bringen können.

III. Anwendung des Schwefelkohlenstoffes

zum Ausziehen von Fetten, Oelen und Harzen aus vegetabilischen oder animalischen

Substanzen.

Die Gewinnung von Fetten, Oelen und Harzen wird gegenwärtig entweder durch

Ausschmelzen oder durch Auspressen bewerkstelligt. Diese Extraction irgend welcher

Flüssigkeit oder bei höherer Temperatur flüssig werdender Substanz durch das Pressen

wird procentisch um so vollkommener ausfallen, je größer das Verhältnis von flüssiger Substanz

zu den festen Bestandtheilen ist, und umgekehrt. Selbst starke hydraulische Pressen

werden nur eine unvollständige Extraction bedingen, wobei die durch die letzten

Preßarbeiten erhaltenen Oeltheile mit hohem Arbeitslohn belastet sind; denn es

handelt sich hier um Molecularadhäsion, die durch dieselben nicht überwunden werden

kann. Nur einem Verfahren, dem durch Auflösen des Oeles und successive Verdrängung

dieser Lösung aus dem Samen, wird es möglich die Aufgabe vollkommen zu lösen. Alle

bis jetzt allgemein technisch eingeführten Körper, die Oel, Fett oder Harz ohne

Zersetzung auflösen, sind zu einer industriellen Ausbeutung in diesem Sinne ihres

Preises und anderer Gründe wegen unanwendbar.

Schwefelkohlenstoff, der zu 2 1/2 Sgr. pro Pfund im

Großen dargestellt werden kann, bietet neben dem starken Auflösungsvermögen für Oel,

Fett und Harze in seiner leichten Destillirbarkeit sehr günstige Bedingungen, die

seine Brauchbarkeit zu eben genanntem Zweck begründen.

Diese Fabrication und Extraction wird praktisch und industriell ausführbar, wenn der

Apparat, mit welchem dieselbe ausgeführt wird, so eingerichtet ist, daß

1) die Arbeiter der Einwirkung des Schwefelkohlenstoffes entzogen

sind, und daß bei vollkommener Oelextraction und bei Gebrauch von möglichst

wenig Schwefelkohlenstoff,

2) die Arbeit möglichst billig ist und

3) kein wesentlicher Verlust an Schwefelkohlenstoff

stattfindet.

Die hauptsächlichen Vorzüge dieses Verfahrens der Extraction der Oele aus Oelsamen

bestehen darin:

1) daß die Ausbeute um 25 bis 40 Proc. der Oelproduction aus

gleichem Samenquantum sich steigert;

2) eine beträchtliche Verringerung von Anlagekapital für

Maschinen im Verhältniß zum Preßverfahren mit hydraulischen Pressen,

3) eine Verringerung des Arbeitslohnes für gleiche Samenquanta in

Vergleichung zum alten Verfahren stattfindet;

4) werden die Saatrückstände mehlartig als Nahrungsmittel

verwendbar und jedenfalls zur Viehfütterung sehr brauchbar erhalten.Ob sich diese vom Patentträger versprochenen Vortheile wirklich bewähren

werden, muß die Erfahrung lehren. An der erhöheten Oelausbeute ist kaum

zu zweifeln, dagegen entsteht die Frage, ob nicht der Aufwand an

Brennmaterial zur Destillation die verminderten Kosten des

Anlagecapitals und Arbeitslohnes aufwiegen werde. D Ref.

Es war bisher unmöglich, Oelsamen mit geringem Gehalte von 6 bis 8 Proc. Oel auf Oel

zu verarbeiten. Mittelst des neuen Verfahrens können mit geringen Kosten auch die kleinsten

Fett-, Oel – und Harzgehalte gewonnen werden. Schafwolle, Tuchgewebe

und Zeuge, die entweder im natürlichen Zustande oder im Laufe ihrer Verarbeitung

durch dieselbe mit Oel oder Fett getränkt, und durch Walken oder Waschen gereinigt

werden, lassen sich mit derselben Vorrichtung entfetten, so daß man das Fett wieder

gewinnt.

Wollene Lumpen und Baumwolle, die in den Maschinenwerkstätten und überall da, wo

Maschinen sich befinden, in beträchtlicher Menge zum Abputzen der Fettheile von

ersteren dienen, sind jetzt nach ihrem Gebrauch sammt dem in ihnen enthaltenen Oele

verloren (?). Mittelst Schwefelkohlenstoff können sie nicht nur vollkommen gut und

billig gereinigt und zu fernerer Verwendung brauchbar gemacht, sondern es kann

zugleich das in ihnen enthaltene Oel gewonnen und zu Gas- oder anderen

ordinären Fabrikationen verwendet werden.

Beschreibung des Apparates.

Zur Raumersparung kann die von dem Patentträger gegebene Zeichnung nicht

aufgenommen werden, es läßt sich aber das Wesentliche desselben auch ohne

Abbildung leicht verständlich machen. Fünf große Cylinder von Eisen, deren Größe

sich natürlich ganz nach dem Umfange der Fabrication richtet, stehen unmittelbar

nebeneinander im Kreise, und sind alle von ganz gleicher Einrichtung. Sie sind

in geringer Entfernung über dem untern Boden mit einem durchlöcherten falschen

Boden versehen und enthalten zwei weite, luftdicht verschließbare Mannlöcher,

deren eines unten gleich über dem falschen Boden dazu dient, die extrahirten

Rückstände auszunehmen, während das obere in dem etwas gewölbten Deckel zum

Einbringen der Substanzen dient. Jeder der Cylinder steht durch ein Rohr,

welches von seinem untersten Raume ausgeht, und dann aufsteigt, mit seinem

Nachbar in Verbindung, in welchen das Rohr von oben einmündet; diese Einrichtung

ist nothwendig, um den von Unten abfließenden, mehr oder weniger mit Oel

gesättigten Schwefelkohlenstoff auf den nächsten Cylinder bringen und hier noch

weiter sättigen zu können. Der obere Deckel jedes Cylinders enthält einen

kleinen Helm, durch welchen beim Abtreiben des zurückgebliebenen

Schwefelkohlenstoffes die Dämpfe entweichen und nach dem Condensator abgeführt

werden.

Gleich neben dem System der fünf Cylinder befindet sich ein Reservoir für

Schwefelkohlenstoff von dem doppelten Inhalt eines Cylinders, neben diesem der

Condensator von der oben beschriebenen Einrichtung, und sodann zwei große

Destillirblasen, die von Außen durch Wasserdampf geheizt werden. In einem oberen

Stockwerke des Fabriklocales, etwa 20 bis 30 Fuß hoch, sind noch zwei große

Reservoire angebracht, deren eines für Schwefelkohlenstoff, das andere für

Wasser bestimmt ist. Man füllt das erstere mittelst einer Pumpe aus dem untern

Reservoir. Die Arbeit selbst erfolgt nun folgendermaßen: Die auszuziehenden

Substanzen werden entweder direct in die Cylinder gefüllt oder nach Bedürfnis

unter Quetschwalzen zerquetscht. Wollene Gewebe, Wolle und andere

Fasersubstanzen werden dicht in die Cylinder eingeschichtet, während Samentheile

nur lose aufgeschüttet werden dürfen. Wenn drei Cylinder auf diese Art gefüllt

sind, werden die Substanzen mit einer durchlöcherten Deckplatte bedeckt, diese

befestigt, worauf man die Deckel beider Mannlöcher mittelst Hanf und Mennigkitt

dichtet und fest verschraubt. Man läßt nun Schwefelkohlenstoff aus dem

hochgelegenen Reservoir in den ersten der Cylinder einfließen, und wenn er

gefüllt ist, das Ganze etwa 15 Minuten in Ruhe, um dem Schwefelkohlenstoff Zeit

zu lassen, das Oel aufzulösen. Nach Verlauf dieser Zeit öffnet man das Rohr,

welches den ersten Cylinder mit dem zweiten verbindet, so wie auch das

Zuleitungsrohr für den Schwefelkohlenstoff in den ersten Cylinder. Der nun

einfließende Schwefelkohlenstoff schiebt den bereits theilweise mit Oel

gesättigten vor sich her in den zweiten Cylinder, so daß sich auch dieser füllt.

Nachdem man dem Ganzen wieder 15 Minuten Ruhe gegönnt hat, wiederholt sich

dieselbe Procedur nochmals, so daß auch der dritte Cylinder gefüllt wird. Nach

abermals 15 Minuten Ruhe tritt nun in sofern ein Wechsel ein, als nunmehr der

Zufluß von frischem Schwefelkohlenstoff nicht wie vorher in den ersten, sondern

nun in den zweiten Cylinder vermittelt wird, während man den mit Oel gesättigten

Schwefelkohlenstoff aus dem dritten Cylinder in eine der Destillirblasen abläßt.

Der in dem ersten Cylinder enthaltene, nur noch wenig Oel enthaltende

Schwefelkohlenstoff dagegen wird in das untere Reservoir abgelassen. Die Arbeit

wird nun in derselben Art wie vorher fortgesetzt, indem der Schwefelkohlenstoff

successive die Cylinder 2, 3 und 4 durchläuft; hierauf kommen die Cylinder 3, 4

und 5 zur Wirkung, so daß stets drei Cylinder in Arbeit sind, während von den

beiden anderen der eine, wie wir sogleich sehen werden, alles noch vorhandenen

Schwefelkohlenstoffs beraubt, der andere aber mit auszuziehender Substanz neu

gefüllt wird. Nachdem, wie erwähnt, aus dem Cylinder 1 der Schwefelkohlenstoff

abgelassen worden, füllt man ihn aus dem oberen Reservoir mit Wasser, läßt

dieses etwa 5 Minuten darin verweilen und zieht es, zum Absatz des mitgeführten

Schwefelkohlenstoffs ebenfalls in das Reservoir ab. Hierauf läßt man heißen

Wasserdampf in den Cylinder 1 strömen, wodurch der noch darin befindliche

Schwefelkohlenstoff verdampft und in den Condensator geleitet wird. In derselben Art

geht nun das Spiel des Apparates fort. Das in das Reservoir gelassene Wasser,

nachdem es den beigemischten Schwefelkohlenstoff abgesetzt hat, wird in das

obere Wasserreservoir hinaufgepumpt, um zu dem gleichen Zwecke immer wieder zu

dienen, während der abgesetzte so wie der aus dem Condensator erfolgte

Schwefelkohlenstoff ebenfalls in das obere Schwefelkohlenstoff-Reservoir

gepumpt wird, um ebenfalls wieder denselben Kreislauf zu durchlaufen, und es

leidet keinen Zweifel, daß, da alle Behälter fest verschlossen bleiben können,

streng genommen gar kein Verlust an Schwefelkohlenstoff eintreten kann. Indem

der in die Destillirblase abgelassene, mit Oel beladene Schwefelkohlenstoff

erhitzt wird, destillirt er bei geringer Hitze über, während das Oel in der

Destillirblase zurückbleibt. Die Anzahl der Blasen wird natürlich durch die

Größe derselben und die Betriebsgröße bestimmt, jedenfalls aber ist es

zweckmäßig ihrer zwei zu haben, so daß, während die eine destillirt, die andere

entleert und gefüllt wird.

Die auszuziehenden Samen, als Lein-, Raps-, Mohn-,

Buchecker-, Sonnenblumen-Samen, Mandeln, Nüsse, Oliven, Erdnüsse,

Ricinus- und Hanf-Samen, werden durch Zerquetschen zerkleinert und

dann in den Apparat gebracht.

Die nach dem Abdestilliren des Schwefelkohlenstoffes gewonnenen Oele pflegen noch

eine höchst geringe Spur von Schwefelkohlenstoff zurückzuhalten, der im

Geschmack bemerklich ist, weßhalb solche Oele, die an Speisen gebraucht werden

sollen, einer nachträglichen Behandlung bedürfen. Man schüttelt sie nämlich in

einem Fasse etwa 15 Minuten lang mit 1/10 ihres Volumens Alkohol, welcher den

Schwefelkohlenstoff auszieht. Das Ganze wird auf Absatzbottiche gegeben, wo sich

das Oel vom Alkohol trennt, das Oel sodann, wenn nöthig, nochmals mit Alkohol

gewaschen; dieser letztere aber, wenn er mehrmals zu demselben Verfahren gedient

hat, über Kalt destillirt und wieder gereinigt. Bei allen solchen Oelen, bei

welchen auf den Geschmack keine Rücksicht zu nehmen ist, also bei allen Arten

Brennöl, Leinöl u. dgl. ist die Behandlung mit Alkohol, die nur die Entfernung

eines schwachen, durch Einwirkung des Schwefelkohlenstoffes erzeugten Geschmacks

bezweckt, unnöthig, eben so in allen Fällen, wo das Oel irgend welchen

chemischen Operationen, als Raffination mit Schwefelsäure, Chlorkalk oder

chromsaurem Kali unterworfen werden soll.

Die ausgezogene Samenmasse bildet nach dem Trocknen eine kleienartige Substanz,

die als Viehfutter, Düngmittel u.s.w. sehr wirksam ist, indem sie alle in den

Samen vorhandene stickstoffhaltige Substanz noch enthält.

Der Patentträger empfiehlt dasselbe Verfahren auch zur Gewinnung von ätherischen

Oelen, welche alle einen weit höheren Siedepunkt haben als der

Schwefelkohlenstoff, und daher sich von demselben trennen lassen. Verwendet man

zu diesem Zweck den fast geruchlosen Schwefelkohlenstoff des Patentträgers, so

ist nicht anzunehmen, daß der Geruch des ätherischen Oeles dadurch merklich

alterirt werden könne.

Der Patentträger empfiehlt dasselbe Verfahren ferner zur Gewinnung von Harzen und

zum Ausziehen der Fette aus animalischen Substanzen. Von der Reinigung der

Wolle, wollener Gewebe, so wie der mit Maschinenschmiere getränkten baumwollenen

Putzlappen u. dgl. ist schon oben die Rede gewesen. Nachdem durch

Schwefelkohlenstoff das Fett ausgezogen und die Lappen oder die Baumwolle oder

Heede getrocknet worden, ist es nur nöthig sie mit Stöcken tüchtig zu klopfen,

um die nur noch als Staub ihr anhängenden Metall- und Schmutztheile ihr

zu entziehen, worauf sie wieder gebraucht werden kann.

Auch als Fleckwasser wirkt der Schwefelkohlenstoff ausgezeichnet, da er schnell

jede Art von Fett-, Theer- und Harzflecken wegnimmt und keine Spur

von Geruch zurückläßt. Der Patentträger empfiehlt zu diesem Zweck ihm einen

kleinen Zusatz irgend eines ätherischen Oeles zu geben, welches dann nach

Beseitigung des Fettes und des Schwefelkohlenstoffes einen Wohlgeruch

zurückläßt.

Ueber die Darstellung des reinen Schwefelkohlenstoffes, wodurch ihm der sonst so

üble Geruch entzogen wird, und nur ein ätherischer nicht unangenehmer Geruch

zurückbleibt, bemerkt der Patentträger Folgendes:

Um Schwefelkohlenstoff vollkommen zu reinigen und von seinem üblen Geruch zu

befreien, hat man das Rohproduct nur einmal zu destilliren und es in dem

angegebenen Condensator zu condensiren. Das Condensationswasser löst die

riechenden Bestandtheile auf. Diese Wirkung kann durch Waschen des auf andere

Weise condensirten Productes mit Wasser nicht erreicht werden, sondern der

dampfförmige Zusammentritt des Schwefelkohlenstoffes mit dem Wasser, wie er in

dem beschriebenen Condensator geschieht, ist dazu nothwendig.

Tafeln