| Titel: | Ueber die von Clement Colas erfundene Maschine zur Verfertigung der vergoldeten Tapezier-Nägel; Bericht von Hrn. Duméry. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. LX., S. 281 |

| Download: | XML |

LX.

Ueber die von Clement Colas erfundene Maschine zur Verfertigung

der vergoldeten Tapezier-Nägel; Bericht von Hrn. Duméry.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juni 1857, S. 411.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber Colas' Maschine zur Verfertigung vergoldeter

Tapezier-Nägel.

Die erste Idee zur fabrikartigen Verfertigung von Tapeziernägeln mittelst einer

Maschine hatte der Fabrikant gestanzter Gegenstände, Hr. Carmoy zu Paris, und eine hierzu geeignete Maschine hat der Mechaniker C.

Colas zu Belleville erfunden und construirt.

Die vergoldeten (auch versilberten – weißen) Tapeziernägel bestehen aus einem

halbkugelförmigen hohlen Kopf und aus einem spitzen Stift, der den eigentlichen

Nagel bildet.

Bis jetzt wurden diese Nägel fast ausschließlich durch Gießen verfertigt und hatten

daher den Charakter der Unregelmäßigkeit aller gegossenen Gegenstände; überdieß

besaßen die Köpfe zu wenig feste Nägel, die sich beim Einschlagen in die Meubeln

leicht umbogen oder abbrachen, während die rauhen und scharfen Ränder der Köpfe die

Ueberzugstoffe leicht beschädigten.

Die Aufgabe, welche sich Hr. Carmoy stellte, war daher

folgende:

1) runde, gleichartig lange und möglichst dünne und spitze Stifte herzustellen;

2) gleichartige Köpfe mit regelmäßigen Rändern zu erzielen, welche aus anderen

Materialien als die Stifte bestehen und mit diesen ohne Gießen und Löthen verbunden

werden.

Um diese Aufgabe zu lösen, wandte Hr. Carmoy drei

Operationen an, nämlich ein Ausschlagen oder Ausstoßen und zwei Prägungen.

Da der halbkugelförmige Kopf etwa 1/4 Millimeter stark seyn muß, so nimmt Hr. Carmoy Kupferblech von 1 Millimeter Dicke und stoßt

daraus Scheibchen aus, welche kleiner als die Entwickelung des Kopfes sind. Hernach

macht er dieselben mittelst einer ersten Präge- oder Stanzarbeit dünner und

dehnt sie zu der erforderlichen Dimension aus. Die Matrize aber, welche diese Arbeit

ausführt, hat in der Mitte eine ringförmige Vertiefung, in welche das Material

eintritt, so daß das Product das Ansehen eines runden Hutes mit breiter Krempe

erhält, dessen Unteres

geschlossen ist, während sich die Oeffnung am obern Theil befindet. Bei dieser

ersten Prägarbeit werden also nicht nur die Ränder verdünnt, sondern es wird

zugleich das Material in der Mitte zusammengedrängt und höher, so daß das Stück hier

1 1/3 Millimeter stark ist, während das Kupfer vor dem Stanzen nur 1 Millimeter

Dicke besaß.

Die zweite und letzte Prägung besteht darin, diese kleine Scheibe in den runden Falz

einer Matrize zu legen, welche die Form, die der Nagelkopf erhalten soll, vertieft

besitzt; man steckt dann in den kleinen Cylinder in der Mitte der Scheibe einen

Pariserstift mit breitem Kopf.

Man hat also nun drei Stücke:

1) die Matrize;

2) die in den Falz derselben eingelegte und zur weitern Bearbeitung bereite

Scheibe;

3) den vertical gestellten Stift mit der Spitze nach oben.

Hr. Carmoy übt nun auf die flache Scheibe, mit einem

convexen Stempel, der äußerlich die innere Form des Nagelkopfes hat, einen Druck

aus, welcher hinreicht um die Ausbauchung oder die Verwandlung derselben in ein

halbkugelförmiges Käppchen oder Hütchen zu bewirken.

Der vertiefende Stempel ist in der Mitte mit einer Oeffnung versehen, welche den

Nagelstift aufnimmt, während der Kopf des Nagels rund geprägt wird. Damit sich aber

der Stift im Verlauf der Operation nicht in die Höhe begibt, wird er durch eine

kleine Springfeder, die in der Mitte des Prägestempels angebracht ist, gegen die

Scheibe und in deren Hülse festgehalten.

Der Prägestempel beschränkt sich aber natürlich nicht darauf, die Metallscheibe

auszutiefen, und in eine Art von Halbkugel zu verwandeln, sondern er drückt auch so

gegen den kleinen Cylinder oder die Hülse in der Mitte, daß er das Material gegen

den Kopf des Stiftes drängt und die Hülse in eine Art Kegel verwandelt, welcher

diesen Kopf festhält. Auf diese Weise erhält man weit leichtere und auf der äußeren

Oberfläche vollkommen glatte, in die Möbelstoffe nicht einschneidende Nägel, welche

Regelmäßigkeit mit dünnen Stiften und mit einer Festigkeit und Widerstandsfähigkeit

verbinden, wie man sie bei den jetzt im Handel vorkommenden Nägeln nicht

antrifft.

Hr. Carmoy fabricirt diese Nägel von verschiedenen

Materialien: von Kupfer, von Zink, mit Goldplattirung, von Eisen und von Stahl; sie

sind sehr gesucht und sein tägliches Fabricationsquantum beträgt jetzt wenigstens

1300 bis 1400 Gros.

Das von Hrn. Carmoy ersonnene Product entsprach allen

Anforderungen, um es aber mit Vortheil im Großen zu fabriciren, mußte es mechanisch erzeugt werden.

Diesen zweiten Theil der Aufgabe hat Carmoy dem

Mechaniker Colas zu Belleville anvertraut, welcher ihn

auf folgende Weise löste:

Bei den Münzpressen werden die Platten, aus denen die Münzen geprägt werden,

gewöhnlich in eine senkrechte Röhre außerhalb des Prägepunktes gelegt, und eine Art

metallener Hand, die eine kreisförmige Bewegung macht, bringt bei jeder Drehung der

Maschine eine von diesen Platten zwischen die Stempel.

Hr. Colas hat vor seiner Presse nicht bloß einen, sondern

zwei solcher mechanischer Zubringer angebracht, den einen zur Rechten und den andern

zur Linken. Die Scheiben werden in den linken Zubringer gelegt, welcher eine jede

zuerst in den Falz der Matrize oder des Unterstempels legt und dann wieder an seinen

Platz zurückkehrt. Die Stifte werden dem rechten Zubringer übergeben, welcher sie in

die Mitte der schon an ihrem Platze befindlichen Scheibe bringt und in dieser

Stellung beharrt, bis der Oberstempel einen Theil seines Niederganges vollendet hat

und mit Hülfe der inneren Feder auf die Spitze des Nagels einen Druck ausübte, der

den Nagel in Berührung mit der Scheibe erhält. Sobald der Stift an beiden Enden

festgehalten ist, geht der Zubringer, welcher ihn herbeigebracht hat, zurück, der

Oberstempel vollendet seinen Weg und erfüllt den doppelten Zweck, dem Nagelkopf die

halbkugelige Gestalt zu geben und die Hüse in seiner inneren Mitte so zusammen zu

drücken, daß sie den Stift mittelst seines Kopfes festhält.

Nach jeder Operation nimmt ein dritter Arm den vollendeten Nagel aus der Matrize weg

und macht einem neuen Platz.

Eine solche Maschine fabricirt täglich 20,000 Stück oder etwa 140 Gros, während durch

Handarbeit täglich nur 6000 Stück oder etwa 40 Gros vollendet werden können. Die

Maschine ist einfach, gut ausgedacht, und wirkt ohne Geräusch und ohne Stöße.

Beschreibung der Maschine.

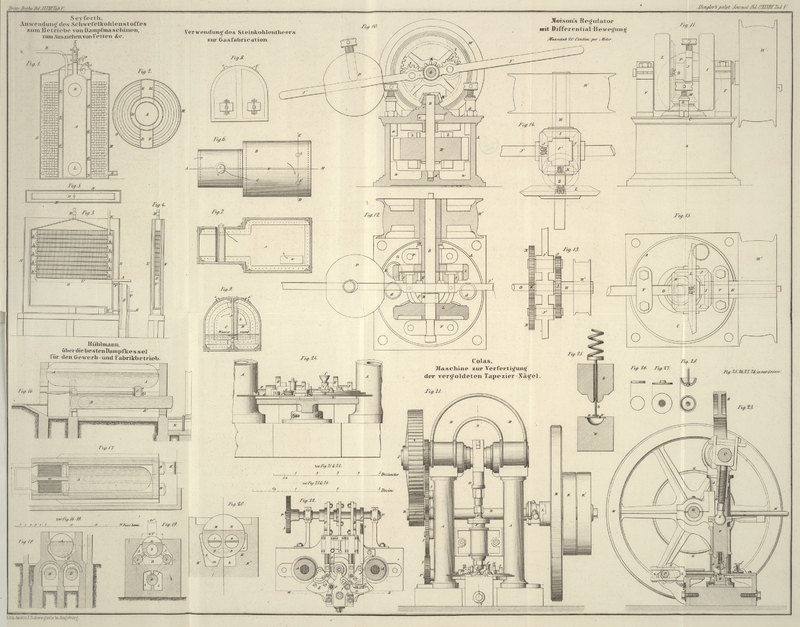

Fig. 21 ist

die Ansicht von der vordern Seite der Maschine.

Fig. 22 ist

der Grundriß des vordern Theiles der Maschine, welcher die Gestellplatte, so wie

alle darauf angebrachten mechanischen Organe darstellt.

Fig. 23 ist

der senkrechte Durchschnitt nach der Linie X, Y der Fig. 21.

Fig. 24 ist

ein Durchschnitt nach W, Z der Fig. 22, welcher die zur

Gerüstplatte gehörenden Theile im doppelten Maaßstabe darstellt.

Fig. 25 ist

der Durchschnitt der Matrize und des Stempels von Stahl, welche die Blechscheibe und

den Stist vor der Prägung aufnehmen; dieser Durchschnitt ist (wie die nachfolgenden Figuren) in

natürlicher Größe ausgeführt.

Fig. 26 ist

der Aufriß und Grundriß einer, aus einer Kupferblechplatte ausgeschlagenen

Scheibe.

Fig. 27 ist

der Aufriß und Grundriß einer Scheibe, welche die erste Operation des Prägens

erlitten hat.

Fig. 28 ist

der senkrechte Durchschnitt und Grundriß eines Nagels, so wie er aus der Maschine

kommt, welche die Verbindung des Kopfes mit dem Stift bewirkt.

A, A Säulen des Gerüstes.

B, B gußeiserner Bogen mit doppelter Verstärkungsrippe,

welcher die Säulen A, A. verbindet.

Der obere Theil des Gerüstes trägt eine schmiedeeiserne Welle C, deren Mitte die Warze einer Kurbel bildet.

D ist eine mit dieser Warze verbundene Lenkstange,

welche unten in eine Kugel E ausläuft.

E Kugel, die mit dem Kopf des Kolbens F verbunden ist.

F Kolben, welcher denselben Zweck wie bei einem

gewöhnlichen Durchschnitt hat.

G Stempel, welcher mit dem Kolben F (Fig.

23) verbunden ist, mittelst eines Muffes i, in

welchen er eingelassen ist. Der Muff ist in den Kolben eingeschraubt und mit einer

durch seine Achse gehenden cylindrischen Höhlung versehen.

H Matrize (Unterstempel), welche den Nagel durch den

Druck des Stempels G bildet. Fig. 23 zeigt deutlich,

wie sie auf der Platte des Gerüstes befestigt ist und wie sie nach Belieben

ausgewechselt werden kann.

a (Fig. 25) Scheibe, welche

bereits eine erste Prägung erlitten und dadurch ihre frühere, in Fig. 26 dargestellte Form

in die, durch Fig.

27 angedeutete verwandelt hat. Diese Scheibe wird auf die Matrize H gelegt und erlangt dann durch den Stempel G die verlangte Form. Sie hat, wie man sieht, in ihrer

Mitte eine kleine hülsenartige Verstärkung, welche zur Aufnahme des Stiftkopfes

dient.

b Stift des Nagels, dessen Kopf in die Hülse der Scheibe

a eingelassen ist, während die Spitze in die

röhrenförmige Oeffnung des Stempels G tritt.

Man begreift nun, daß wenn unter solchen Umständen sich die Welle G bewegt, die Lenkstange D

den Kolben F senkt. Da nun der Stempel G auch niedergeht, so ertheilt er der Scheibe a die bestimmte Form und drückt zu gleicher Zeit die

Ränder der Hülse gegen den Stift b, welcher dadurch fest mit dem Kopf

verbunden wird. Der nun fertige Nagel hat die in Fig. 28 dargestellte Form

und kann jetzt vergoldet werden.

In Fig. 23 und

25

bemerkt man eine Springfeder, welche in einer Höhlung in der Mitte des Muffes i liegt. Diese Feder, welche an ihrem untern Ende mit

einem kleinen Kolben versehen ist, dessen Stange sich in der hohlen Achse des

Stempels G befindet, hat den Zweck, während der

Operation einen solchen Druck auf den Stift b auszuüben,

daß er mit der Scheibe a in Berührung bleiben muß, ohne

jedoch zerdrückt zu werden.

Wir gehen nun auf die Vorrichtungen über, mittelst deren die vorher verfertigten

Scheiben und Stifte auf mechanische und ununterbrochene Weise unter den Stempel

gelangen.

Der Mechanismus, welcher diese Operationen verrichtet, ist auf der Platte des

Gerüstes angebracht und besteht aus folgenden Organen (Fig. 22 und 24):

1) einem Cylinder oder Becher o, der die Scheiben a aufnimmt, welche mittelst der wiederkehrend

kreisförmigen Bewegung einer sectorförmigen Platte d

nacheinander dem Stempel H zugebracht werden;

2) einer eisernen Zange n, ebenfalls mit einem

Zubringebecher f versehen, welche die Stifte b unter den Stempel G und in

die Stellung bringt, welche sie in der Mitte der Scheiben einnehmen müssen;

3) einem Stück j, welches, wenn die Zange n auf ihren Platz zurückkommen muß, sie öffnet, damit

sie den Stift, den sie der Scheibe zugebracht hat, verläßt;

4) einem Arm in Winkelform v, welcher, wenn der Nagel

vollendet ist, ihn von der Matrize wegnimmt, um ihn in einen Korb fallen zu

lassen.

Das Spiel dieser vier Maschinentheile wird mit Hülfe von vier Excentrics O, N, J, V bewirkt, die auf der Welle P angebracht sind, welche genau dieselbe Anzahl von

Umdrehungen macht wie die Welle C.

Die Bewegungsmittheilung ist folgende (Fig. 21 und 23):

R Welle, welche direct von der Dampfmaschine mittelst

der Treibrolle K und eines Riemens umgetrieben wird.

K Rolle, welche lose auf der Welle R angebracht ist, die sie in Umdrehung versetzt.

L Muff zum Ein- und Ausrücken des Schwungrades

M und der Rolle K.

K' zweite lose Rolle, welche aber von dem Schwungrade

M unabhängig ist, so daß man nach dem Ausrücken nur

den Treibriemen auf diese Rolle zu schlagen braucht, wenn auch die Drehung des

Schwungrades aufhören soll.

Die Welle R bewegt die Welle C mittelst des Getriebes 1 und des Rades 2, und die Welle C ihrerseits überträgt die Bewegung auf die Welle P mittelst des Zwischenräderwerts 3.

Wir haben nun noch die oben erwähnten Theile o, n, j, v

zu beschreiben.

Der Zubringer der Scheibeno. – Nachdem die Scheiben, eine nach der andern,

von einem vor der Platte sitzenden Arbeiter in den Becher o gelegt worden sind, fallen sie auf die Platte d, welche sie in Folge ihrer Kreisbewegung auf die Matrize H in die in Fig. 25 angegebene

Stellung bringt. Diese Platte wird vom Excentricum O

bewegt, dessen regelmäßige kreisrunde Form die hingehende und zurückkehrende

Bewegung in genauer Aufeinanderfolge und ohne Aufenthalt bewerkstelligt.

Die Zangen, welche die Stifte

zubringt. – Sobald der die Maschine bedienende Arbeiter eine Scheibe in

den zu seiner Linken angebrachten Becher o gelegt hat,

stellt er auch in den zu seiner Rechten befindlichen Becher f einen Stift, den Kopf nach unten, welcher durch den Trichter des Bechers

hinab zwischen die Schenkel der Zange n gelangt. Diese

wird in eine hin- und hergehende Bewegung gezogen, welche derjenigen der

Platte d analog ist und von dem Excentricum N bewirkt wird; sie nimmt den Stift mit, welcher, um aus

dem festen Trichter zu treten, ein kleines kippendes Stück r (Fig.

22, 23 und 24) hebt. Der Stift gelangt also unter den Stempel, in der Mitte der

Scheibe, und in diesem Augenblick wirkt das Stück j,

welches in dem Moment wo die Zange n an ihren Platz

zurückkommen muß, dieselbe nöthigt sich zu öffnen und die Spitze fahren zu

lassen.

Das Excentricum ist nicht kreisrund, wie das vorhergehende; es wirkt in einem Rahmen

z, dessen Rückgang durch eine Feder u bewirkt wird (Fig. 23).

Spiel des Theilesj. – Wenn der Stift durch die Zange n in die Mitte der Scheibe und in die in Fig. 24 angegebene

Stellung gebracht worden ist, so stößt das Stück j, von

seinem Excentricum J getrieben, an den kurzen Schenkel

der Zange n, gegen welchen eine Feder s fortwährend drückt, und nöthigt auf diese Weise die

Zange den Stift fahren zu lassen.

Das Excentricum J ist eigentlich weiter nichts als ein

Daumen, der gegen das Stück j wirkt, welches von der

Feder t (Fig. 22) fortwährend in

die frühere Stellung zurückgeführt wird.

Spiel des Theilesv. – Nachdem die Scheibe a und der Stift b in die gehörige Stellung auf

der Matrize H gebracht worden sind, bewirkt der Stempel

G das Formen des Kopfes und dessen Verbindung mit

dem Stift. Kaum

beginnt der Stempel wieder seine aufgehende Bewegung, indem er mit dem Kolben F emporgezogen wird, so stößt der Arm v, in Folge des Rückganges des gegliederten Winkels, mit

welchem er verbunden ist, gegen die Spitze des Nagels, treibt diesen von der

Matrize, woran er wegen der Versenkung der Scheibe festhängt, und gelangt durch die

entgegengesetzte Bewegung des Winkels sogleich wieder in seine Stellung zurück.

Das Excentricum V, welches diesen Winkelhebel bewegt, ist

nicht kreisrund; es gewährt eine Ruhezeit, so daß das Stück v seine Function sehr schnell und in der Zeit welche zwischen dem

Auf- und Niedergange des Kolbens F verstreicht,

verrichten kann.

Tafeln