| Titel: | Ueber eine neue Wassersäulenmaschine; von Hrn. David Joy. |

| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XCI., S. 401 |

| Download: | XML |

XCI.

Ueber eine neue Wassersäulenmaschine; von Hrn.

David Joy.

Vorgetragen in der Institution of Mechanical Engineers zu Leeds. –

Aus dem Mechanics'

Magazine, 1858, Nr. 1802.

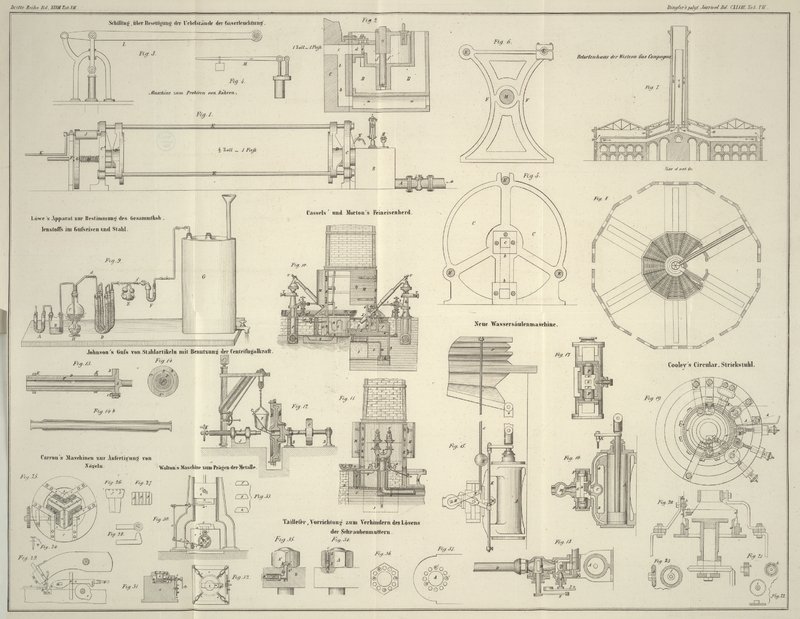

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Joy, über eine neue Wassersäulenmaschine.

Die Construction dieser Wassersäulenmaschine entstand aus dem Bedürfniß eines Motors

zum Betrieb des Blasebalges für eine große Orgel. Bei dieser Vorrichtung mußte

zuvörderst die Kraft von einer fortwährend zugänglichen Quelle geliefert werden. Es

war daher als Kraft nur der Wasserdruck verwendbar und die Aufgabe bestand folglich

darin, eine Wassersäulenmaschine herzustellen, welche nicht nur eine auf- und

niedergehende Bewegung veranlaßt, sondern auch bei der geringsten

Betriebs-Geschwindigkeit ohne tobten Punkt wirkt, und vollkommen frei von den

Stößen ist, welche das unter hohem Druck in Bewegung befindliche Wasser

veranlaßt.

Fig. 15 ist

ein Seitenaufriß der diesen Bedingungen entsprechenden Maschine, welcher ihre

Verbindung mit dem Blasebalg zeigt; Fig. 16 ein senkrechter

Durchschnitt durch den Cylinder; Fig. 17 ein senkrechter

Durchschnitt durch den Ventilkasten; Fig. 18 ein horizontaler

Durchschnitt.

A ist der Cylinder, mit derselben Einrichtung wie ein

Dampfmaschinencylinder; B, B sind die Oeffnungen zum

Eintritt und C diejenigen zum Austritt des Wassers; D ist das gemeinschaftliche Schieberventil, welches auf

der Fläche dieser Oeffnungen arbeitet. Seine Bewegung wird durch seine Verbindung

mit einem kleinen doppelten Kolben E, E bewirkt, welcher

in zwei kleinen Cylindern F, F an den Enden des

Ventilkastens G arbeitet. H

ist die Kraftwasserröhre. Die Kolben E, E werden durch

den Wasserdruck bewegt und das dazu dienende Wasser wird durch einen kleinen

Vierweghahn I abwechselnd in deren Cylinder ein-

und ausgelassen. Dieser Vierweghahn wird durch den Hebel J und eine Stange K bewegt, die mit einem Arm

an der Kolbenstange des Treibcylinders verbunden ist. Die Stange ist mit

Mutterschrauben zum Stellen des Vierweghahns versehen. In der Auslaßöffnung des

Vierweghahns ist eine Stellschraube L angebracht, wodurch die

Durchgangsfläche dieser Oeffnung vermindert und das Entweichen des Wassers aus den

Cylindern F, F in beliebigem Grade verzögert, folglich

die Bewegung des Ventils D regulirt werden kann. O ist die Verbindung mit dem Blasebalg.

An der Kraft- oder Treibwasserröhre H befindet

sich ein gewöhnlicher großer Hahn M, welcher mittelst

des Hebels N und der Stange S mit dem Windbehälter P des Blasebalgs der

Art verbunden ist, daß wenn P gefüllt ist, der Hahn M geschlossen und die Maschine in Ruhe ist; sinkt aber

der Behälter durch Ausblasen der Luft, so wird der Hahn M durch das Gewicht R geöffnet und die

Maschine in Betrieb gesetzt.

Fig. 15 zeigt

die normale Stellung der Maschine wenn das Wasser eingelassen und der Windbehälter

gefüllt ist; die Maschine bewegt sich alsdann nur sehr langsam, jedoch hinlänglich,

um den durch das Material des Behälters entstehenden Windverlust ersetzen zu können.

In dem Augenblick wo Wind aus dem Behälter P ausströmt,

öffnet sein Sinken den Hahn M, und die Maschine wird mit

einer dem Betrage des Ausströmens proportionalen Geschwindigkeit in Bewegung

gesetzt.

Die Eigenthümlichkeit der Maschine besteht darin, daß die Bewegung des Ventils

bezüglich der Geschwindigkeit so regulirt werden kann, daß alle Stöße des Wassers

beim Wechsel des Kolbenzuges, sey der Druck des Wassers welcher er wolle, verhindert

werden; die Bewegung des Ventils ist auch der Art, daß ein todter Punkt unmöglich

ist, die Maschine mag noch so langsam betrieben werden müssen. Ein Blick auf die

Abbildungen genügt um zu zeigen, daß der Vierweghahn I

eine vollständige Bewegung von der Kolbenstange erhält, bevor das Ventil D, von welchem der Betrieb

der Maschine abhängt, eine Bewegung hat; es ist daher die Bewegung des Ventils D gesichert, nachdem der

Kolben seinen Zug vollendet hat. Wir haben somit eine Maschine, bewegt durch eine

nicht elastische Flüssigkeit, ohne Beihülfe des Bewegungsmoments, aber auch ohne

tobten Punkt.

Es handelte sich bei dieser Maschine, welche ihrem Zweck vollkommen entsprach, nun

bloß noch darum, das Schmieren des Schieberventils, obgleich es monatlich nur einmal

erforderlich war, zu ersparen, damit die Maschine gar keiner Abwartung bedurfte.

Die vollkommen gelungene Anwendung von Holz zu den Zapfenlagerfuttern auf

SchraubenschiffenSeite 11 in diesem Bande des polytechn. Journals. veranlaßte den Erfinder zu Proben mit hölzernen Futtern für die

Schieberventile, welche vollkommen gelangen.

Tafeln