| Titel: | Jordan's Turbine, nach Henschel-Jonval, horizontale Aufstellung und mit sogenannter Schmierpresse versehen; von Professor Dr. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. III., S. 4 |

| Download: | XML |

III.

Jordan's Turbine, nach

Henschel-Jonval, horizontale Aufstellung und mit sogenannter

Schmierpresse versehen; von Professor Dr. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1858 S. 159.

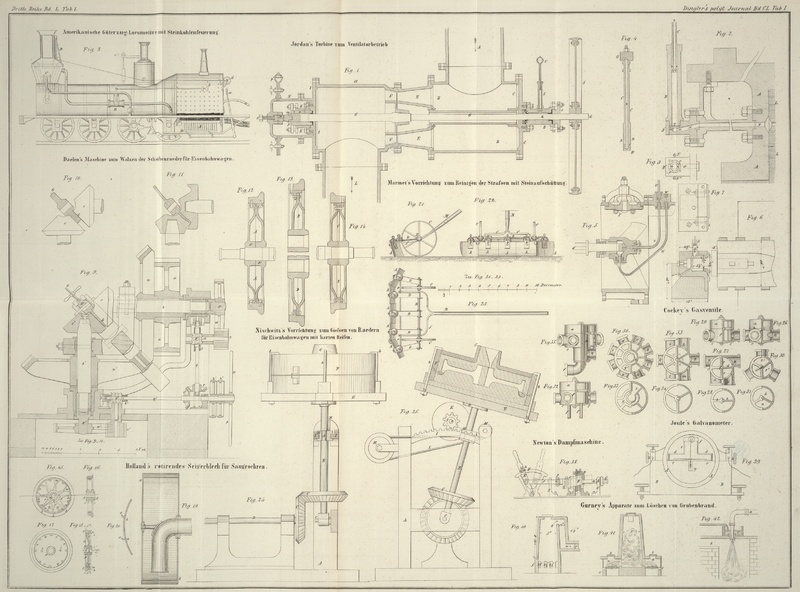

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Jordan's Turbine.

Bei einer vom königlichen Finanz-Ministerium angeordneten Wanderung durch

diejenigen Districte des hannoverschen Oberharzes, welche von besonderer Wichtigkeit

für die Bergmaschinenmechanik sind, wurde ich auf dem Puddel- und Hammerwerke

Mandelholz nicht wenig durch eine Henschel-Jonval-Turbine überrascht, welche man zum Betriebe

eines Schiele'schen Flügelgebläses mit entschiedenem

Erfolge anwandte. Der Constructeur dieser Turbine ist der Maschinenmeister Jordan, am Bauhofe zu Clausthal (Sohn des Bergraths Jordan, den Berg- und Maschinen-Ingenieuren hinlänglich

durch die höchst gelungenen Wassersäulenmaschinen etc. bekannt), der auch bereits

für industrielle Zwecke Henschel-Jonval-Turbinen zur größten Zufriedenheit der

Fabrik- und Werkbesitzer lieferte.

Für den Umfang des Königreichs Hannover ist diese Turbine

die erste mit horizontaler Aufstellung, d.h. von der

Anordnung, daß die Betriebswelle (Wasserradwelle) horizontal liegt, eine Methode,

die in vielen Fällen außerordentliche Vorzüge hat, z.B. bequemer Zugang zu den

Zapfen, Ersparung von Kegelrädern zur Umsetzung der Bewegung etc., und gewiß noch

mehrfache Nachahmung finden wird.Vorher war mir diese Turbinengattung nur in Zeichnungen der Redtenbacher'schen Maschinenbau-Schule

vorgekommen.

Da Hr. Jordan selbst ausführlichere Mittheilungen über

seine Turbine in der Zeitschrift des Architekten- und

Ingenieur-Vereins für das Königreich Hannover zu machen gedenkt, worauf ich

Fachmänner im Voraus aufmerksam machen möchte, so beschränke ich mich hier nur auf

allgemeine Angaben, so wie speciell auf das höchst beachtenswerthe Verfahren zum

Oelen der betreffenden Lagerstellen der Betriebswelle.

Hierzu zeigt Fig.

1 eine Abbildung (1/12 wahrer Größe) der Jordan'schen Turbine, und zwar im Aufrisse und

Horizontal-Durchschnitte. Das Aufschlagwasser (5 3/4 Kubikfuß per Secunde bei 22 1/4 Fuß Gefälle) wird durch das Rohr

A zugeführt, gelangt in den horizontalen Kasten B, mit Deckel C und

Stopfbüchse D versehen, in den Leitcurven-Apparat

E und aus diesem in das Rad F, welches mit seiner Nabe auf der Betriebswelle G festgekeilt ist, deren Umdrehzahl per Minute

500 beträgt. Das aus dem Rade F abströmende Wasser wird

zuerst von dem Cylinder H aufgenommen, wieder mit Deckel

J und Stopfbüchse K

versehen, und fließt endlich durch das Verticalrohr L

ab.

Die äußerst sorgfältige Anordnung des Endzapfens m der

Betriebswelle G, dessen Aufnahme im verschlossenen

Oelgefäße N, mit Oelbehälter P etc., erhellt, so weit hier erforderlich, hinlänglich aus der Zeichnung,

und werde deßhalb nur bemerkt, daß die Drückungen p und

r der Stopfbüchsen K und

D aus Rothguß angefertigt und betreffende

Lederstulpe der Dichtungen in der Zeichnung ganz schwarz angegeben sind, so wie auch

der ganze Hals D nebst der Schmierpresse S aus Rothguß besteht. Endlich werde noch erwähnt, daß

der in der Welle G eingesetzte Spurzapfen m

(wahrscheinlich) aus

Gußstahl, das durch eine Schraube s stellbare Lager n (die Pfanne) jedoch ebenfalls aus Rothguß hergestellt

ist.

Die Schmierpresse S ist genau dieselbe, wie solche

besonders vom Hrn. Bergrath Jordan bei dessen

Wassersäulenmaschinen und überhaupt überall da mit großem Nutzen in Anwendung

gebracht wurden, wo große Drücke auf gewöhnliche Weise eingeführtes Oel fast sofort

wieder heraustreiben.

Fig. 2 stellt

die bei der Lautenthaler Wassersäulenmaschine an der Stopfbüchse A der Treibkolbenstange angebrachte Schmierpresse im

Vertical-Durchschnitte dar, wobei B ein

Pumpenstiefel, in welchem sich der Röhrenkolben C

bewegen kann, der in Fig. 4 besonders gezeichnet ist. Am unteren Theile ist dieser Kolben mit

einer Liederung D versehen, so wie in der Erweiterung,

unterhalb bei E ein (Fig. 4) schwarz

gezeichnetes Lederscheibchen sichtbar ist, was ein Ventil bildet und für gewöhnlich

auf zwei Stiftchen ruht, die in den Zeichnungen hinlänglich zu erkennen sind. Beim

Niederdrücken des Kolbens C legt sich das gedachte

Scheibchen vor die untere Oeffnung der Höhlung Z des

Kolbens und verhindert damit das Zurücktreten des Oeles, was vorher durch die

Höhlung Z und weiter in dem Canale x der Stopfbüchsenliederung L zugeführt wurde. Der erforderlich niederwärts gerichtete Druck des

Kolbens C wird durch Gewichte erzeugt, welche an Stangen

F, F¹, Fig. 3 (Grundrißfigur von

B¹, Fig. 2), aufgehangen sind,

die wieder zu dem Stege G, Fig. 4, gehören, der oben

auf dem Kolben C befestigt ist. Damit beim Einführen

frischen Oeles und beziehungsweise In-die-Höheziehen des Kolbens C (wobei das Kolbenventil die Lage annimmt, welche in

den Figuren gezeichnet ist, d.h. auf den beiden Stiftchen ruht) das bereits im

Canale x, y befindliche Oel nicht vom Drucke in der

Stopfbüchse in den Cylinder B getrieben werden kann, ist

im Gehäuse B¹ ein zweites Lederscheibchen m, n als Ventil angebracht, was sich gegen die untere

Fläche q von B legt, wenn

das Oel in der Richtung von y nach x laufen will oder zurückgedrückt wird, dagegen auf vier

Züngelchen (Segmenten) r, r ruht und damit die nach x führende Oeffnung nur theilweise verschließt, wenn

durch Niederdrücken des Kolbens C frisches Oel von q nach x, y getrieben werden

soll. Bei der Mandelholzer Turbine reicht übrigens das eigene Gewicht des Oelgefäßes

U hin, das Oel unter dem erforderlichen Druck nach

den Reibungsstellen Q des Halslagers D zu treiben.

Vergleichsweise wurde Fig. 5 die Oelzuführung bei einer Turbine mit horizontaler Betriebswelle

G aufgenommen, welche von Redtenbacher construirt seyn soll, und wobei die Absicht unverkennbar ist,

durch eine der Röhrchen V mittelst einer Pumpe Oel nach

den Zapfen zu treiben, welches gleichzeitig, bei richtiger Communication, im zweiten Röhrchen W emporsteigen und dadurch die Wirksamkeit der Anordnung

zu erkennen geben würde. Außerdem dürfte noch auf das gehörig angebrachte Mannloch

P aufmerksam zu machen seyn, wodurch der Zugang zum

Turbinenzapfen sehr erleichtert wird.

Endlich zeigt Fig.

6 noch eine bewährte Construction für den unteren stets im Wasser

laufenden Zapfen einer Archimedes-Wasserschraube (Tonnenmühle), wobei S die betreffende Schmierpresse andeuten soll.

Tafeln