| Titel: | Die sogenannten Scheibenräder der Eisenbahnfuhrwerke und insbesondere die Fabrication derselben; von Professor Dr. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. IV., S. 7 |

| Download: | XML |

IV.

Die sogenannten Scheibenräder der

Eisenbahnfuhrwerke und insbesondere die Fabrication derselben; von Professor Dr.

Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1858 S. 14.

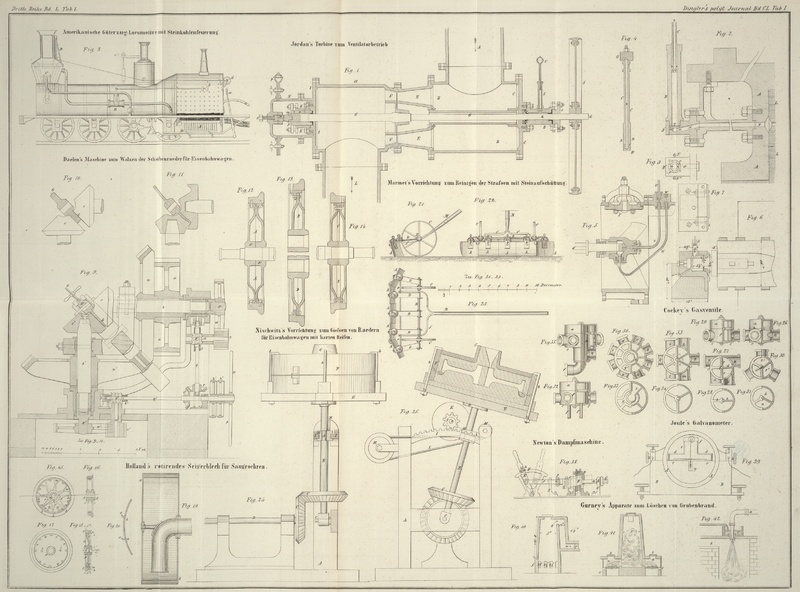

Mit Abbildungen aus Tab.

I.

Rühlmann, über die Scheibenräder der

Eisenbahnfuhrwerke.

An gute Räder für Eisenbahnfuhrwerke muß man bekanntlich vor Allem die Anforderung

machen, daß sie gehörige Festigkeit und Steifigkeit mit hinreichender Elasticität

vereinigen, daß die Reifen in allen Punkten ihres Umfanges unterstützt sind, die

Speichen nicht ausweichen und besonders in der Nabe nicht leicht los werden.

Manche dieser Anforderungen scheinen sich zu widersprechen und sind auch jedenfalls

Veranlassung, daß noch immer neue Radconstructionen auftauchen, wovon die

vorzüglichsten der Neuzeit die Scheibenräder des Ingenieurs Rainer Daelen zu Hörde (Westphalen) sind, bei denen Nabe,

Scheibe und Kranz aus einem einzigen Stück Schmiedeisen durch Walzen hergestellt

ist.

Bevor wir jedoch diese Räder besprechen, mag einiger der älteren Gattungen und zwar

zuerst der Räder nach Losh's Patent gedacht werden, wovon

Fig. 15

und 16 in der

untern Hälfte, a, b, c,

eine Abbildung ist. Bei diesen, nach unserem Wissen, bisher am meisten verbreiteten

Rädern sind die Speichen aus schmiedeisernen Dreiecken bcb gebildet, die bei c in die gußeiserne Nabe

d mit eingegossen (man sehe deßhalb besonders die

Durchschnittsfigur), bei a eine mit der andern

zusammengeschweißt und überdieß dazwischen bei K mit den

Radreifen durch Schrauben verbunden sind. Leider haben aber diese Räder den

Nachtheil, daß sich die

nicht unterstützten Segmenttheile bKb einbiegen, der

kreisrunde Umfang zu einem polygonartigen, sternförmigen wird und an den starren,

unterstützten (geschweißten) Stellen a, a sogenannte

Schlaglöcher bilden, endlich auch daß sie in den Naben leicht los werden;

Erfahrungen, die man mindestens beim Betriebe der hannoverschen Eisenbahnen hat

machen müssen.

Eine bessere Unterstützung, wenigstens auf den ersten Blick, scheinen die Räder nach

Haddan's Patent zu gewähren, welche die obere Hälfte von Fig. 15 und 16 erkennen

läßt. Von vielen Seiten her hat man diese Räder als eine schlechte Modification der

Losh-Räder bezeichnet,Heusinger, Organ des Eisenbahnwesens, Bd. III S.

160. ihnen Veränderlichkeit der Speichenform und damit Loswerden der Bandagen

(Tyres) vorgeworfen, dem weder durch Auskeilen (mit

Holz) der dreieckigen Oeffnungen m, m, noch durch

sonstige Modification abgeholfen werden könne.

Nach den Erfahrungen, welche Referenten aus dem Gebiete der hannoverschen

Eisenbahnverwaltung mitgetheilt wurden, ist den erwähnten Vorwürfen nicht nur

beizustimmen, sondern noch hinzuzufügen, daß die Speichen leicht ausweichen und die

Naben eben so leicht los werden.

Von diesen Uebeln mehr oder weniger (oder auch völlig) frei sind die sogenannten

Scheibenräder, wobei die Speichen durch eine oder durch zwei Scheiben aus

Schmiedeisen oder Eisenblech ersetzt und welche zuerst, nach unserem Wissen, durch

Heusinger von Waldegg eingeführt worden sind.Organ etc. Bd. X S. 28.

Heusinger's derartige Räder, wie auch die anderer

Constructionen, z.B. von Cavé in Paris, sind

jedoch nicht so angeordnet, daß, wie bei R. Daelen, Nabe,

Scheibe (Speichen) und Kranz aus einem einzigen Stücke bestehen, sondern

zusammengesetzt sind, wodurch wieder mehreren Wünschen Raum gegeben wurde, was auch

die Erfahrung mindestens insofern bestätigt, als Scheibenräder ersterer Art durchaus

nicht allgemeinen Eingang gefunden haben.

Bei weitem mehr Hoffnung zu letzterem bieten ganz entschieden Daelen's Räder, wovon Figur 17 und 18

Vorderansicht und Profildurchschnitt in der Weise darstellen, wie diese Räder zur

Zeit beim hannoverschen Eisenbahnbetriebe vorkommen. Aufmerksam machen möchten wir

auf die eigenthümliche Form der Biegung (in der Profilzeichnung erkennbar), welche

man der Scheibenspeiche p, q gegeben hat, wodurch die

Elasticität erhöht wird,

ohne der Festigkeit Eintrag zu thun und wobei noch bemerkt werden mag, daß bei p die Wandstärke 15/16 Zoll, bei q aber 3/4 Zoll und im Kranze r endlich 5/8

Zoll beträgt, während die Tragfähigkeit der betreffenden Räder zu 140 Centner (100

Centner Nutzlast, 40 Centner Nebenlast) vorausgesetzt ist.

Bei ungefähr 1000 Paar Rädern, welche Ende 1857 beim hannoverschen Eisenbahnbetriebe

(die Hälfte seit etwa zwei Jahren) in stetem Gebrauch waren, war nur ein Reifen

gesprungen und ein anderer los geworden. Ob freilich dann die Unterstützung noch

ausreichen wird, wenn die jetzt noch beinahe 2 Zoll starken Bandagen bis auf 3/4

Zoll werden abgelaufen seyn, läßt sich allerdings nicht im Voraus bestimmen.

Die Bandagen bestehen übrigens aus Puddelstahl. Die in den Scheiben befindlichen 1

3/4 Zoll großen Löcher i, i werden beim Aufziehen der

Räder auf die Achsen erforderlich.

Ganz besonderes Interesse bietet aber noch die Fabrication dieser Scheibenräder und

vorzüglich das zur Erzeugung der eigentlichen Radform erforderliche Walzwerk, wovon

im Nachstehenden die Rede seyn wird und wozu uns die betreffenden Acten der

Patentertheilung (vom 25 Mai 1857) für den Umfang des Königreichs Hannover zu Gebote

gestellt wurden.

Figur 9 zeigt

das Daelen'sche Radscheibenwalzwerk im Aufrisse, wobei

solche Theile im Durchschnitt gezeichnet wurden, welche sonst minder leicht deutlich

erschienen wären.

a ist ein Zahnrad, welches die Bewegung von einer durch

Elementarkraft getriebenen Welle aufnimmt und auf die Parallelwelle b überträgt. Ein conisches Räderpaar n, n' pflanzt diese Bewegung auf eine Verticalwelle b' fort, wodurch endlich die Umdrehung der conischen

Walzen c, c' veranlaßt wird, die beziehungsweise auf den

Wellen b und b' unwandelbar

befestigt sind. Wie durch die Walzen c, c' die zum

Eisenbahnrade bestimmte Scheibe G entsprechend

bearbeitet wird, dürfte sich hiernach von selbst verstehen, weßhalb nur noch bemerkt

werden mag, daß sich die zwischenliegende Scheibe G

während des Walzens um ihren Mittelpunkt dreht, ohne jedoch die Lage dieses Punktes

selbst zu verändern.

Welche Gestalt die zum künftigen Rade bestimmte und vorher gelochte Scheibe bald nach

Beginnen des Walzens hat, erhellt aus Fig. 10. Beim Walzen

selbst wird mittelst der Hebelarme p, p das conische

Räderpaar r, r' in Umdrehung versetzt, hierdurch die auf

den Achsen q und q'

befestigten Schrauben ohne Ende s und s' zum Eingreifen in die Räder t und t' veranlaßt und die Wellen u, u' bewegt. Auf letzteren sind die Zahnräder v, v' befestigt, welche in die Zahnräder w, w' greifen und wodurch die Schraubenspindeln x und x' in Umdrehung

gesetzt werden. Diese Schraubenspindeln, zugleich als Führungslager der Wellen b und b' dienend, schieben

b, b beziehungsweise in horizontaler Richtung nach

links und b', b' gleichzeitig in verticaler Richtung

nach aufwärts, so daß die conischen Walzen c und c' nach und nach näher zusammenrücken, wodurch also die

Scheibe G gezwungen wird sich auszubreiten und eine

Gestalt anzunehmen, wie sie in Fig. 9 sichtbar ist. Nach

Erreichung des letzteren Zustandes werden die Walzen c,

c' in entgegengesetzter Richtung zurückgedreht und zwar, um Zeit zu sparen,

mittelst Riemen, welche die Bewegung von der Hauptwelle aus auf die Scheiben z und z' (erstere fest,

letztere los) übertragen.

Das Verfahren zum Anwalzen, beziehungsweise Umbiegen des Unterreifens, ist ähnlich

dem Walzen der Scheiben selbst, nur mit dem Unterschiede, daß statt der conischen

Walzen mit geraden Oberflächen, Walzen von der Form Fig. 11 in Anwendung

gebracht werden.Die Grundidee eines derartigen Walzwerkes findet sich in einem englischen

Patente (15. April 1848), welches einem Thomas Forsyth ertheilt wurde und wovon Abbildung und Beschreibung in dem

Repertory of Patent Inventions, 1849, Vol. XIII p. 280

vorkommen (im polytechn. Journal Bd. CXIII

S. 97). In England scheint man dasselbe nicht weiter verfolgt und

noch weniger zur praktischen Anwendung gebracht zu haben.

Als eine Vervollkommnung der in Fig. 17 und 18

abgebildeten Scheibenräder betrachtet Daelen die in Fig. 12 bis

14

dargestellten Räder, wobei die Unterstützung des Radreifens durch zwei

schmiedeiserne Scheiben bewirkt ist, welche mit der Nabe aus einem Stücke bestehen und auf gleiche Weise, wie vorher beschrieben,

gewalzt werden. Außer einer besseren Seitensteifigkeit sollen diese Räder (mit zwei

Scheiben) die Vortheile gewähren, daß bei ihnen durch das Aufziehen der Radreifen

ein Zusammenziehen derselben, ohne eine Veränderung der Spurweite zu gestatten, nur

rechtwinkelig in einer Ebene mit der Achse erfolgt, ferner aber auch die Bandage

eine solidere Unterstützung erhält. Ueberdieß ist zu bemerken, daß, der geringeren

Nabenlänge wegen, die Doppelscheiben leichter herzustellen sind als einfache

Scheiben, so wie auch endlich die Dimensionen der Scheiben derartig schwächer

genommen werden können, daß ihr Gewicht bei gleicher Tragfähigkeit, größerer

Seitensteifigkeit und Elasticität, das von einfachen Scheiben nicht übersteigt. Fig. 12 stellt

ein Rad A dar, wo die beiden Scheiben in der Nabe mit

ihren innern Stirnflächen x, x zusammengeschweißt sind,

so daß beide Scheiben ein zusammenhängen des Ganzes (ein

Stück) ausmachen. Das Schweißen der Naben geschieht unter dem Dampfhammer, wozu

vorher die zu schweißenden Flächen in einem besonders construirten Schmiedeherde in

die Schweißhitze gebracht werden. Die äußern Umfänge der Scheiben sind überdieß, als

Unterreifen, so umgebogen, daß den Radreifen eine doppelte Unterstützung dargeboten

wird.

Fig. 13 und

14 zeigen

noch vier verschiedene Arten der Radreifenbefestigung bei Anwendung von zwei

Scheiben. B und C mit

besonderen Unterreifen, D und E mittelst Rippen, welche an den Radreifen angewalzt sind. Bei C und E sind jedoch die

Naben nicht aufeinander geschweißt, sondern stoßen mit ihren abgedrehten

Stirnflächen gegeneinander.

Tafeln