| Titel: | Vorrichtung zum Reinigen der Straßen mit Steinaufschüttung; vom Bauconducteur Marmet zu Revers. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. VI., S. 13 |

| Download: | XML |

VI.

Vorrichtung zum Reinigen der Straßen mit

Steinaufschüttung; vom Bauconducteur Marmet zu

Revers.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1858, S. 213.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Marmet's Vorrichtung zum Reinigen der Straßen mit

Steinaufschüttung.

Nachdem jetzt in Paris, sowie in andern großen Städten die gepflasterten Straßen

immer mehr in solche mit Steinaufschüttung verwandelt werden, ist auch ein gutes

System zur Reinigung derselben ein wichtiger Gegenstand geworden. Diese Reinigung

ist nicht bloß für die Fußgänger, sondern auch für die gute Erhaltung der Straßen

nothwendig, weil sie sonst nicht eben und gut fahrbar bleiben.

Die Steine welche die Chaussée bilden, sind durch eine Gangart, ein

Bindemittel, welches aus zerriebenen Steinen (détritus) besteht, mit einander verbunden. Das Verhältniß desselben

richtet sich natürlich nach der Beschaffenheit der verwendeten Materialien, man kann

aber als allgemeinen Grundsatz annehmen, daß wenn das Bindemittel das Volum des

Steins um 50 Proc. übersteigt, die Chaussée schlecht und zu weich wird, die

Steine ihren Platz verändern und die Radfelgen einschneiden, ungeachtet der

sorgfältigsten Reparaturen. Man muß daher das an der Oberfläche der Chaussée

in Ueberschuß vorhandene Steinmehl sorgfältig beseitigen und es ist folglich das Abziehen des Schlammes,

abgesehen von der Bequemlichkeit des Verkehrs, eine Nothwendigkeit.

Die chaussirten Straßen werden von Wegearbeitern unterhalten, denen man Hülfsarbeiter

beigibt, wenn die Jahreszeit oder andere Ursachen eine außerordentliche Arbeit

bedingen. Eine solche ist auch das Abziehen des Schlammes, was mit der Kratze, einem

bekannten Werkzeuge, geschieht. Die Arbeiter dürfen den Schlamm nur von der

Oberfläche der Straße abziehen, ohne Steine mit heraus zu reißen; der halbflüssige

Schlamm wird an den Rand der Straße gezogen und es werden davon kleine Haufen

gebildet, welche abtrocknen und dann abgefahren werden. Wenn nun die Kratze durch

ein Werkzeug ersetzt werden könnte, welches die Arbeit beschleunigt und die Löhne

vermindert, so wäre dadurch eine wichtige Verbesserung in der Unterhaltung der

Straßen erzielt.

Man hat viele Versuche gemacht, zur Straßenreinigung Maschinen statt der Menschen

anzuwenden, aber solche konnten sich nicht behaupten, weil ihre Organe zu schwer und

zu massenhaft waren. Das Werkzeug, welches wir hier beschreiben, hat diese

Nachtheile nicht; es empfiehlt sich durch seine praktische Einfachheit.

Dasselbe besteht aus fünf kleinen, auf derselben Linie befindlichen Kratzen, von

denen jede unabhängig von der andern ist. Jede ist mittelst eines Bandes mit der

gemeinschaftlichen Achse verbunden, welche von zwei kleinen Rädern getragen wird.

Die ortsverändernde Bewegung wird diesem zweiräderigen Wagen durch eine Stange

ertheilt, durch die man auch die Kratzen heben kann.

Die blechernen Kratzen wirken auf das ganze Profil der Straße, ungeachtet ihrer

Ungleichheiten, weil sie sich zu wandelbaren Höhen erheben können und nur eine sehr

geringe Breite haben.

Um den sogenannten Handschlämmer (éboueur à

main) zu gebrauchen, braucht man nur die Stange gegen sich zu ziehen, indem

man dieselbe etwas aufhebt; die Kratzen berühren alsdann die Chaussée und

ziehen den Schlamm ab, ohne etwas davon entweichen zu lassen, was eine Folge der

schwachen Neigung der beiden äußersten Kratzen ist. Will nun der Arbeiter seinen Weg

fortsetzen, ohne zu schlämmen, so drückt er die Stange nieder und hebt die Kratzen

mittelst eines horizontalen Stängchens, welches unter den Verbindungen jener mit der

Achse durchgeht, worauf sie den Boden nicht mehr berühren.

Ueber jeder Kratze kann man ein verschiebbares Gegengewicht anbringen, um die Reibung

der Kratzen auf der Chaussée mehr oder weniger zu verstärken. Man macht diese

Gegengewichte um so schwerer, je zäher oder fester der Schlamm ist.

Jede Kratze ist (einschließlich der Deckung von 0,01 Met.) nur 0,22 Met. breit und

0,17 Met. hoch; die Achse hat 0,018 Met. Durchmesser und die sie tragenden Räder

haben 0,18 Met. Halbmesser.

Es ist einleuchtend, daß die Zeit, welche zur Reinigung einer gegebenen Oberfläche

erforderlich ist, von der Beschaffenheit des Schlammes und von mehreren localen

Umständen abhängt. Bei den bis jetzt angestellten Vergleichungen zwischen dem

gewöhnlichen Reinigungsverfahren und demjenigen mit dem Marmet'schen Werkzeuge, war der Vortheil auf Seite des letztern in dem

Verhältniß von 3 zu 1 für die einfache Reinigung, und im Verhältniß von 2 zu 1, wenn

der Schlamm überdieß zu kleinen Haufen zusammengezogen werden mußte. Wenn einmal die

Arbeiter mehr an das Werkzeug gewöhnt sind, dürfte im erstern Fall ein Hülfsarbeiter

drei ersetzen, im zweiten Fall aber ein Arbeiter den Dienst von zweien versehen.

Das praktische Werkzeug des Hrn. Marmet ist daher mit

großem Vortheil auf Chausséen, besonders aber auf den chaussirten Straßen der

großen Städte anwendbar.

Das Gewicht des Handschlämmers beträgt 26 Kilogramme, und er kostet zu Nevers 40

Francs.

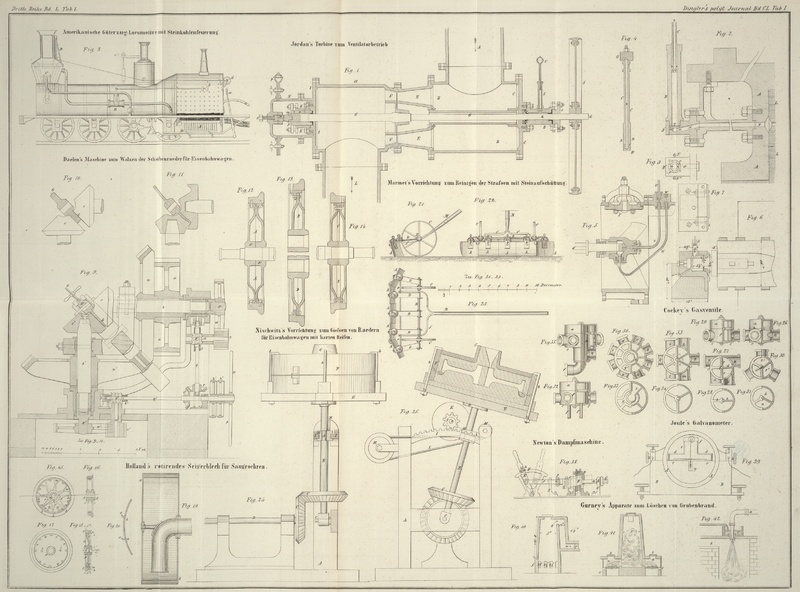

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 21

Profil des Werkzeuges.

Fig. 22

Ansicht von Vorne.

Fig. 23

Ansicht von Oben.

A Kratzen von starkem Blech, der Zahl nach fünf, von

denen die beiden äußersten eine geneigte Stellung haben, damit der zusammengezogene

Schlamm nicht an den Seiten entweichen kann, sondern stets gegen die Mitte geführt

wird. Sie sind so angeordnet, daß der Rand der einen den Rand der andern deckt.

B Achse, mit welcher die Kratzen verbunden sind.

C eiserne Räder, welche die Achse B tragen.

D blecherne Bänder, welche die Kratzen mit der Achse B verbinden. Das eine Ende dieser Bänder ist gebogen und

an den Kratzen festgenietet, und andererseits werden sie durch Hälse und Splinte auf

der Achse festgehalten.

i halbkugelförmige Laufgewichte, welche auf die Bänder

D gestellt werden, um die Reibung der Kratzen auf

der Oberfläche der Straße beliebig verstärken zu können; nach dem Grade der

Consistenz des Schlammes verschiebt man sie, um sie den Kratzen zu nähern, oder von

denselben zu entfernen,

und stellt sie dann mittelst einer auf ihrem Kopfe angebrachten Druckschraube

fest.

M Stange, mittelst welcher das Werkzeug fortgezogen

wird.

Die Hülse der Stange M läuft in eine Gabel aus, deren

beide Schenkel f mit der Achse B, um welche sie sich drehen können, verbunden sind.

Die beiden Arme f tragen an ihren Enden ein horizontales

Stängchen o, welches unter den Bändern D durchgeht und die Kratzen jedesmal über den Boden

hebt, wenn man die Stange M niederdrückt.

Will man das Werkzeug benutzen, so muß man die Stange M

etwas heben, so daß die Bänder D nicht von dem Stängchen

o getragen werden; die Kratzen treten dann gegen die

Straße, und indem man nun den Apparat an sich zieht, nimmt derselbe allen Schlamm,

den er vorfindet, mit sich fort.

Tafeln