| Titel: | Ch. Cockey's Ventile für Gasanstalten. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. IX., S. 18 |

| Download: | XML |

IX.

Ch. Cockey's Ventile für

Gasanstalten.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1858, S.

18.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

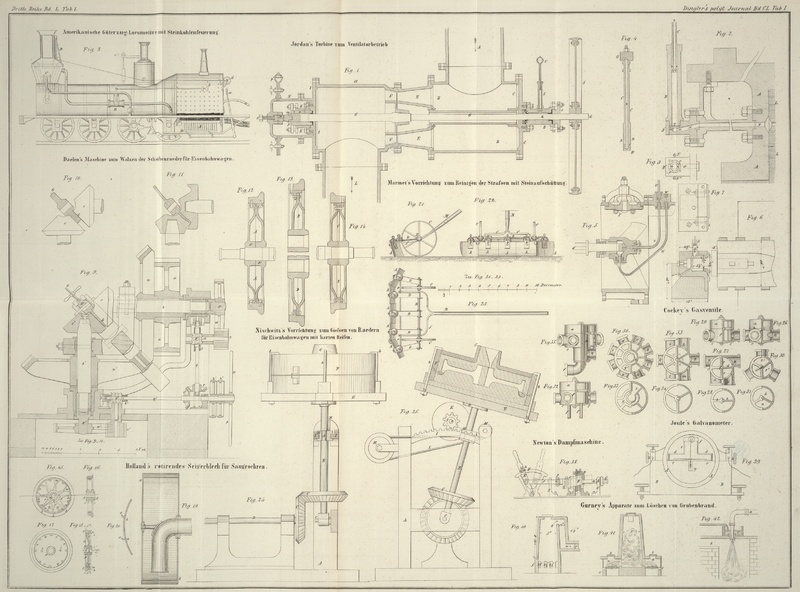

Cockey's Ventile für Gasanstalten.

Vorliegende Erfindung (patentirt in England am 19

October 1857) bezieht sich auf eine eigenthümliche Construction und

Anordnung des Gasventils, um das Gas auf eine einfache und leichte Weise in

verschiedene bei seiner Fabrication in Anwendung kommende Behälter leiten und seine

Stromrichtung überhaupt ändern zu können.

Fig. 26

stellt das Ventil in einer Form, wobei es den Zweck der gewöhnlichen Dreiweghähne

versieht, im theilweisen Aufriß und im Durchschnitte dar. Fig. 27 ist ein

theilweiser Horizontaldurchschnitt des unteren Theils, Fig. 28 ein

Horizontaldurchschnitt des oberen Theils desselben, und zwar von Unten betrachtet.

Das obere Ventil besteht aus einer cylindrischen Büchse, welche durch eine centrale

Scheidewand b in zwei gleich große Zellen oder Kammern

getheilt ist. Die untere Fläche dieser Büchse und die obere Fläche der unteren

Büchse c sind auf einander abgeschliffen, so daß sie mit

einander in Berührung gebracht, eine gasdichte Verbindung bilden. Die untere Büchse

c ist durch die radialen Scheidewände d, d und e, e in vier

Kammern getheilt. Jede dieser Kammern ist mit einer Aus- und

Einströmungsröhre verbunden. Die Büchse a läßt sich um

die centrale Spindel f drehen, welche in der unteren

Büchse c befestigt ist. g

ist das Einströmungsrohr, k das Ausströmungsrohr.

Wenn die Scheidewand b der Büchse a mit der Scheidewand d, d der unteren Büchse

coincidirt, so geht der Gasstrom direct durch den Nebenweg nach dem Ausströmungsrohr

k. Sollte es erforderlich seyn, den Strom durch die

Röhre h nach einer Stations-Gasuhr oder einem

andern Apparat abzulenken, so braucht man nur der Büchse a eine Viertelsdrehung zu geben, bis nämlich ihre Scheidewand b mit der Scheidewand e, e

der unteren Büchse coincidirt, worauf der Strom augenblicklich durch die Röhre i nach dem Ausströmungsrohr k geleitet wird. Die Drehung der oberen Büchse a kann etwa mittelst eines Schlüssels bewerkstelligt werden. An jedem

Ventil ist ein Zeiger angebracht, welcher angibt in welcher Richtung die obere

Büchse gedreht werden muß.

Die Figuren

29, 30

und 31

stellen eine für zwei Gasbehälter dienliche Modification des beschriebenen Ventils

dar. Die Büchse a ist in zwei Kammern getheilt, wovon die

eine doppelt so groß ist, als die andere. Die Büchse c

ist in drei Zellen oder Kammern c*, d* und e* von gleichem Rauminhalt getheilt, von denen jede ihre

correspondirende Ein- oder Ausströmungsöffnung hat. Je zwei dieser Kammern

können durch die geräumigere Kammer der Büchse a mit

einander verbunden werden, während die dritte mit der kleineren Kammer in

Communication bleibt. Das Gas tritt aus dem Gasbehälter bei e* ein. Wenn nun die Kammern c* und d* dadurch mit einander in Verbindung gesetzt sind, daß

man die größere Kammer der oberen Büchse a über

dieselben gebracht hat, so strömt das Gas aus c* nach

dem Ausgang d*, während die Kammer e* durch die kleine Zelle der oberen Büchse geschlossen

ist; und wenn die größere Kammer der oberen Büchse so gedreht wird, daß sie die

Kammern c* und d* verbindet,

so wird dadurch der Eingang c* abgesperrt, und das Gas

strömt nun aus dem zweiten Gasbehälter durch die Kammern e* und d*. Bringt man die größere Kammer der

oberen Büchse über die beiden Kammern c* und e*, so treten dadurch die beiden Gasbehälter nur unter

sich in Communication, und beide sind alsdann von dem Ausgang d* abgesperrt. Dreht man aber die Büchse a in

eine solche Lage, daß ihre innere Scheidewand nicht mit einer der inneren

Scheidewände der unteren Büchse c coincidirt, so

befinden sich beide Gasbehälter gleichzeitig mit dem Ausgang d* in Communication.

Die Figuren

32, 33

und 34

stellen eine für zwei Reinigungsapparate dienliche Modification eines Ventils dar,

mit dessen Hülfe man die Strömung jedes Reinigers nach den Ausgängen zu wechseln im

Stande ist; dieses Ventil erfüllt den nämlichen Zweck, wozu sonst vier Ventile

nöthig sind. h, i und l, m

sind die nach und von den beiden Reinigungsapparaten führenden Röhren; g und k sind die Ein-

und Ausgänge des Ventils. Jede Zelle oder Kammer der oberen Büchse a ist weit genug, um irgend zwei Zellen oder Kammern der

unteren Büchse c zu bedecken oder mit einander zu

verbinden. Auf diese Weise geht, indem man eine Kammer der oberen Büchse über die

Kammern bringt, welche von den Röhren g, h der unteren

Büchse führen, der Gasstrom von dem Eingang g nach der

Kammer h und von da in den Reiniger, von wo er durch die

Kammer i nach dem Ausgang k

zurückkehrt, während die beiden Kammern l, m, welche

nach dem zweiten Reiniger führen, abgesperrt sind. Dreht man die obere Büchse so,

daß eine Kammer über die Röhren g und m gelangt, so kommt der mit den Röhren l und m in Verbindung

stehende Reiniger in Thätigkeit, während der erste Reiniger abgesperrt ist. f, f sind Abzugsröhren für den in den Kammern der

unteren Büchse c sich sammelnden Theer und andere

Ablagerungen.

Die Figuren

35, 36

und 37

stellen eine für vier Reinigungsapparate dienliche Modification dar, bei welcher das

eine Ventil den Gasstrom durch drei Reiniger leitet, während stets ein in Rotation

befindlicher Reiniger abgesperrt ist. Dieses Ventil wird in der Mitte der vier

Reiniger angeordnet. Das Gas tritt bei der Einströmungsröhre ein, steigt in die

obere Büchse a, wo es durch eine Kammer nach dem ersten

in Thätigkeit befindlichen Reiniger gelangt, dessen Eingang mit der Röhre b und dessen Ausgang mit der Röhre c verbunden ist. Hierauf gelangt das Gas in den zweiten

Reiniger, dessen Eingang mit d und dessen Ausgang mit

e in Verbindung steht; sodann nach dem dritten

Reiniger, dessen Eingang mit f und dessen Ausgang mit

g verbunden ist; von da strömt das Gas durch den

Canal g* der oberen Büchse a

nach dem Ausgang r und nach der Ausströmungsröhre k. Wenn der obere Cylinder auf die beschriebene Weise

angeordnet ist, so sind die Kammern h und i und der damit verbundene vierte Reinigungsapparat

abgesperrt. Dreht man die obere Büchse so, daß die Kammer b über die Kammer d gelangt, so kommt der mit

den Röhren d und e

verbundene Reiniger zuerst in Thätigkeit und der mit b

und c verbundene wird abgesperrt.

Tafeln