| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, von W. Hopkinson zu Huddersfield in Yorkshire. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. XXIV., S. 87 |

| Download: | XML |

XXIV.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, von W. Hopkinson zu Huddersfield

in Yorkshire.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1858, S.

279.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

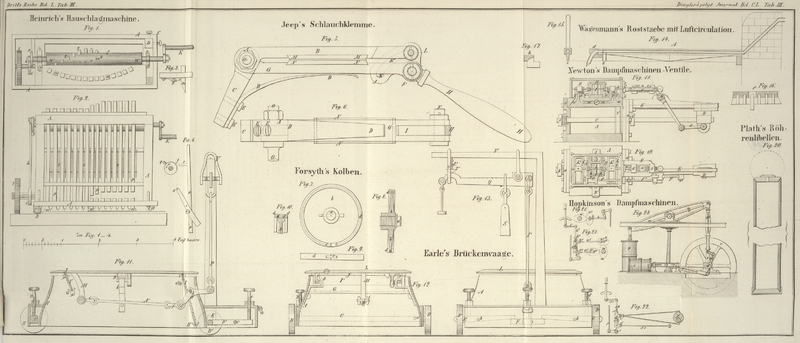

Hopkinson's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Die ersten dieser Verbesserungen (patentirt in England am 1. August 1857) beziehen sich auf einen Mechanismus der

Schieberventile, durch welchen die Bewegung des Schiebers so modificirt wird, daß

sie in der Mitte des Hubes langsamer und gegen die Enden desselben schneller ist als

bei Anwendung des gewöhnlichen Excentricums. Dieses Resultat wird dadurch erreicht,

daß man die zum Betriebe des Schieberventils dienende Bewegung von einem Paar

gleicher elliptisch gezahnter Räder herleitet, wovon das erste an die

Schwungradwelle, das zweite an eine Gegenwelle oder einen besonderen Zapfen

befestigt ist. Die Schubstange ist mit dem zweiten Rade durch einen Bolzen

verbunden, welcher in einer solchen Lage eingefügt ist, daß er sich jedesmal in

einem der todten Punkte befindet, während der Durchmesser des ersten Rades mit dem

conjugirten Durchmesser des zweiten Rades in einer Linie liegt. Die Folge dieser

Anordnung ist, daß, wegen der raschen Bewegung des Schiebers gegen das Ende des

Hubes, die Dampfwege rasch geöffnet und geschlossen werden, während in der Mitte des

Hubes der Schieber sich langsamer bewegt. a¹ Fig. 21 ist

das erste oder das an der Schwungradwelle befestigte Rad; a² das zweite Rad; b die Schubstange;

a der Bolzen welcher letztere mit dem Rad a² verbindet; c der

Ventilhebel. Ist indessen die Linie, welche die Drehungsachsen beider Räder

verbindet, rechtwinkelig zu der Richtung der Schubstange, so muß sich der Bolzen a in dem andern Durchmesser des zweiten Rades befinden,

wie in Fig.

23 der Bolzen n² des Rades n. Bildet die Verbindungslinie beider Mittelpunkte einen

scharfen Winkel mit der Richtung der Schubstange, so muß der Winkelabstand des

Bolzens von dem conjugirten Durchmesser des zweiten Rades jenem Winkel gleich

seyn.

Die zweite Verbesserung im Betrieb der Schieberventile besteht in einer Steuerung,

welche die Länge des Schwingungsbogens des Ventilhebels während der Bewegung der

Maschine veränderlich macht. Um von Zeit zu Zeit die Hublänge des Schiebers zu

verändern, wirkt die Excentricumstange auf das Ventil mittelst eines geschlitzten

Gelenkes, in dessen

Schlitz von dem Ventilhebel ein Stift hineinragt. Der Drehungspunkt dieses Gelenkes

läßt sich dem Stifte des Ventilhebels nähern oder von demselben entfernen; und indem

man den Abstand zwischen diesen Theilen ändert, können die Räume, durch welche der

Ventilhebel vibrirt und durch welche der Schieber sich bewegt, vergrößert oder

verkleinert werden. Der Vortheil dieser Anordnung besteht darin, daß man das Ventil

die Dampföffnungen nach Belieben mehr oder weniger weit öffnen lassen und somit den

Druck im Cylinder, der Belastung der Maschine entsprechend, modificiren kann.

Fig. 22

stellt diese Anordnung dar. d ist das geschlitzte

Gelenk, d¹ sein Umdrehungsbolzen, der sich in

verticaler Richtung frei bewegen kann, wogegen seine Bewegung in horizontaler

Richtung durch die mit irgend einem festen Punkte verbundene Stange d² verhindert wird. d³ ist ein Winkelhebel, mit dessen Hülfe man das Gelenk d heben oder senken kann. Auf einem der Arme des

Ventilhebels e¹ ragt ein Bolzen e durch einen Block hervor, der in dem Schlitz des

Gelenks d gleitet. Der Ventilhebel e¹ dreht sich um einen Bolzen e² und setzt das Ventil mittelst der Stange f in Bewegung. g ist das

Excentricum, dessen Stange durch den Bolzen g¹ an

das freie Ende des Gelenkes d befestigt ist. Das

Excentricum setzt das Gelenk d in Schwingung um den

beweglichen Zapfen d¹. Indem nun das Gelenk den

Stift e mitnimmt, veranlaßt es den Arm des Ventilhebels

gleichfalls in einem Bogen zu schwingen, der je nach dem Grade der Hebung oder

Senkung des Gelenkes länger oder kürzer ist.

Die dritte Verbesserung an Schieberventilen betrifft eine Anordnung, vermöge welcher

die Geschwindigkeit, womit der Schieber die verschiedenen Theile seines Hubes

zurücklegt, sich während des Ganges der Maschine verändern läßt. Dieß geschieht mit

Hülfe des in Fig.

23 abgebildeten Mechanismus. Von dem Ventilhebel h¹ ragt ein Bolzen h durch einen Block

k, der in dem Schlitz des Gelenkes k¹ gleitet. Letzteres bildet einen Theil eines

Hebels, dessen anderer Arm k² durch den Bolzen

k³ mit ihm verbunden ist. Der Drehungspunkt

dieses Hebels ist ein Bolzen l, an dem horizontalen Arm

des Winkelhebels l¹. Die Bewegung des letzteren

hebt oder senkt das Gelenk k¹, und veranlaßt

dadurch den Bolzen h, die erforderliche Lage in dem

Schlitz einzunehmen. An der Schwungradwelle m¹

befindet sich ein elliptisches Zahnrad m: n und o sind zwei ähnliche Räder, welche mit dem ersteren im

Eingriff stehen und an die Zapfen oder Gegenwellen n¹ und o¹ befestigt sind. Das

Ganze befinde sich in der Fig. 23 dargestellten

Lage. n², o²

sind Bolzen, mit denen die entgegengesetzten Enden des Gelenkes k¹ durch die Stangen n³, o³ verbunden sind. Die Räder n, o sind so

angeordnet, daß sie, wenn die Zapfen n², o² ihre todten Punkte erreicht haben, sich in der

relativen Stellung, wie sie die Figur angibt, befinden. Im Hinblick auf die Wirkung

elliptischer Räder rücksichtlich ihrer Geschwindigkeitsverhältnisse leuchtet ein,

daß bei erfolgender Rotation des Treibrades m die

Bewegung des Zapfens n² in Vergleich mit

derjenigen einer gewöhnlichen Kurbel, an den todten Punkten sich beschleunigen und

in der Mitte seiner Bahn sich verzögern wird, während sich bei dem Rad o der Zapfen o in Vergleich

mit dem gewöhnlichen Kurbelzapfen an seinen todten Punkten langsamer, in der Mitte

zwischen denselben aber schneller bewegt. Die den entsprechenden Enden des Gelenkes

k¹ mitgetheilten Bewegungen haben nun

nothwendig die verschiedenen veränderlichen Geschwindigkeiten der respectiven

Zapfen, so daß, während die Enden des Gelenkes k¹

sich in gleichen Zeiten durch gleiche Räume bewegen, der Theil n⁴ eine Bewegung hat, die gegen die Enden

verhältnißmäßig rasch und in der Mitte langsam ist. Die Bewegung des Theiles o⁴ ist dagegen die umgekehrte, nämlich gegen die

Enden verhältnißmäßig langsam und in der Mitte rasch. Es ist daher klar, daß die

Bewegung des Ventilhebels und des Schiebers mit einem dieser Extreme oder mit irgend

einem Mittelwerthe correspondirt, je nachdem man den geschlitzten Theil k¹ hebt oder senkt und dadurch den Zapfen h dem einen oder dem andern Ende desselben nähert.

Der folgende Theil der Erfindung bezieht sich auf die Anordnung eines zweiten

Cylinders und die Verbindung der Kolbenstange des letzteren mit der Schwungradwelle.

p in Fig. 24 ist der Cylinder;

p¹ der Balancier, p² die Schubstange; q die Kurbel; q¹ der Kurbelzapfen; r das Schwungrad. Dieser Maschine ist nun ein zweiter horizontaler

Hülfscylinder s beigegeben, welcher dicht neben dem

gewöhnlichen Cylinder und an der von dem Schwungrade entfernteren Seite desselben

angeordnet ist. Die Schubstange t überträgt die Bewegung

auf die Schwungradwelle mittelst einer kurzen Zwischenwelle t¹, auf welche die Verbindungsstange vermöge der Kurbel t² wirkt. Das andere Ende der Welle t¹ ist mit einer Kurbel t³ versehen, die zu der Kurbel t² nicht genau in diametraler Richtung steht, sondern etwas abgebogen

ist. Der Zapfen der Kurbel t³ ist mit dem

Kurbelzapfen q¹ der Maschine durch ein Gelenk v verbunden. Auf diese Weise theilen die Kolben beider

Cylinder ihren Impuls der Schwungradwelle mit.

Tafeln