| Titel: | Heinrichs' Maschine zum Schärfen der Mühlsteine. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. XXVII., S. 93 |

| Download: | XML |

XXVII.

Heinrichs' Maschine zum

Schärfen der Mühlsteine.

Patentirt für das Königreich Hannover den 9. December 1857. – Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1858 S. 163.

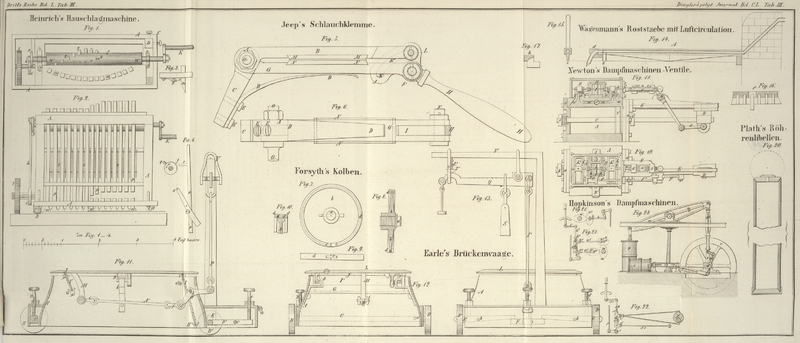

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Heinrich's Maschine zum Schärfen der Mühlsteine.

Zur Bildung der Rillen oder Furchen auf den ebenen Flächen der Mühlsteine hat man

bekanntlich in neuester Zeit mehrfach Maschinen in Anwendung gebracht, bei welchen

entweder ein einziger Meißel gesetzmäßig der

herzustellenden Furche entsprechend fortbewegt wird, oder ein System von Meißeln,

welches man in der Richtung der zu erzeugenden krummen Linien aufgestellt hat und

gegen das man Hämmer oder Stampfen wirken läßt. Erstere Gattung von Maschinen findet

sich u.a. vollständig abgebildet und beschrieben in Armengaud's Publication

industrielle, Vol. III pag. 1, während von

letzterer Gattung entweder gar nichts oder nur Unvollständiges (wie in der Description des Machines et Procédés

consignés dans les Brevets expirés, t. LXXV p. 3) bekannt geworden ist.

Da wir zugleich letzteres System für das bei weitem brauchbarere halten, so freuen

wir uns, die Abbildung einer betreffenden Maschine hier liefern und durch

Beschreibung erläutern zu können. Dieselbe ist von dem Müller H. Heinrichs zu Papenburgersyhl angegeben, hier im Lande

patentirt und bereits im praktischen Gebrauche.

Fig. 1 und

2 stellen

beziehungsweise die Maschine im Grund- und Aufrisse dar, Fig. 3 und 4 sind entsprechende

Details.

Das hölzerne Gestell A der Maschine ruht mit drei Ecken

auf Rollen B, mit der vierten Ecke C auf einem Bolzen D, der im

Mittelpunkte des Steines vertical aufgestellt und überdieß so angeordnet ist, daß

gehörige Stellungen und Drehungen um denselben vorgenommen werden können. Am äußeren

Rande läuft die Maschine übrigens noch auf einem am Umfange gekerbten Rade E, welches in einen um den Stein zu legenden Mantel oder Kranz derartig

greift, daß eine kreisförmige Fortbewegung der Maschine auf dem Steine während der

Arbeit ermittelt und regulirt wird.

Aus der Fläche des horizontalen Gestellbodens wird ein Stück von gehöriger Länge und

Breite ausgeschnitten und dafür eine gußeiserne Platte eingesetzt, welche eine Reihe

vierkantiger Löcher enthält, die dem auszuhauenden Furchenbogen entsprechen und in

welchen die Arbeitsmeißel m Platz finden. Das Einsetzen

der Meißel in die gedachten Löcher erfolgt von Unten, da ihre Stiele schmäler wie

die Köpfe sind und letztere (bei 1 1/2 bis 2 Zoll breiten Schnittflächen)

unmittelbar aneinander stoßen. Die Meißelstiele müssen derartig genau in die

Bodenplattenlöcher passen, daß sie darin beim Auf- und Niederbewegen eine

Senkrechtführung ohne die geringste Seitenbewegung erhalten. Im ruhenden Zustande

muß sich ferner die eine ununterbrochen gekrümmte Linie bildende Schnittfläche

sämmtlicher Meißel 1/4 bis 1/2 Zoll über der oberen Fläche des Mühlsteines befinden

(man sehe Fig.

2, wo acht Meißel diese Stellung angenommen haben). Das

In-die-Höhehalten der Meißel erfolgt übrigens durch am Gestell

befestigte Federn z, wie Fig. 3 angegeben ist.

Ueber jedem Meißel ist ein eiserner Stempel p derartig

angeordnet, daß letzterer durch einen Daumen q mittelst

Hebelatte r gehoben, sich selbst überlassen beim

Niederfallen den Meißel trifft und diesen gegen den Stein treibt.

Eine zweite Reihe auf derselben Welle W befindlicher

kleinen Daumen t hebt die niedergefallenen Stempel

sofort wieder um einige Zolle in die Höhe, überhaupt aber so weit, bis eine mit dem

oberen Ende an einem Stifte x befestigte platte

Eisenstange s über einen seitwärts am Stempel

befindlichen Bolzen (Arm) y einfällt und den Stempel so

lange schwebend erhält, bis dieser durch den betreffenden Daumen q wieder zur vollen Höhe gehoben wird. Der Einschnitt

der platten Schiene s ist übrigens so geformt und die

Schiene selbst derartig angebracht, daß bei der vollständigen Hebung des Stempels

durch die längeren Daumen der Welle W die Schiene s so hoch gehobelt wird, daß ihr Einschnitt nicht auf

die Arme y einfallen und den Stempel im Niederfallen

nicht aufhalten kann.

Das Schwebend-Erhalten der Stempel während eines Theiles der Umdrehzeit der

Welle ist deßhalb nothwendig, damit die Federn sowohl die Meißel aus den

ausgeschlagenen Vertiefungen wieder in die Höhe heben können, als auch um die

Seitenbewegung der Maschine möglich zu machen. Letztere Fortbewegung wird zugleich

durch die Drehung der Welle (mittelst der Kurbel k)

bewirkt, indem an dem äußeren (über dem Rande des Mühlsteins befindlichen) Ende der

Welle ein Krummzapfen g

angebracht ist, der mit

einer Schiebstange h in Verbindung steht, welche

letztere auf ein Sperrrad i wirkt und vermittelst

desselben das bereits oben erwähnte auf dem Mantel des Mühlsteins laufende Rad l bei jeder Umdrehung der Welle W um einen Zahn, etwa 1/10 Zoll weiter schiebt. Eine zweite ähnliche

Vorrichtung bewirkt die Versetzung der ganzen Maschine nach vollständiger

Ausarbeitung einer Furche über den verbleibenden Zwischenraum in die nächstfolgende

Furche.In der Original- (Patent-) Zeichnung ist diese Einrichtung

derartig unverständlich und unvollkommen angegeben, daß es gerathener schien

in unseren Abbildungen darauf gar nicht Rücksicht zu nehmen und zwar um so

mehr, als es überhaupt vortheilhafter seyn dürfte, das Fortrücken der

Maschine von einer Rille (Furche) bis zur andern durch Menschenhand (direct)

zu verrichten. Ferner sind die Daumen an der Welle in einer so gewundenen Linie angebracht,

daß sie nur etwa 3/4 des Umfanges einnehmen; während eines Viertheils der Umdrehzeit

ruhen daher sämmtliche Stempel, sind alle Meißel gehoben und findet allein die

fortrückende Bewegung statt.

Da die auszuhauenden Furchen am äußeren Rande des Mühlsteines breiter sind als am

inneren, dort also eine größere Kraft auf die Meißel wirken muß, um größere Stücke

abzusprengen, so hat man die Stempel von verschiedenem Gewichte gemacht und zwar von

Innen nach Außen zunehmend, von 3 bis 6 Pfund für den einzelnen. Zur Bearbeitung

härterer oder weicherer Steine wird der jedesmalige betreffende Stempelsatz durch

einige überzählige (sowohl von fortschreitend schwererem als leichterem Gewichte)

vervollständigt, so wie auch für den Zweck der völlig genauen Ebenung und flachen

Ausarbeitung der gehauenen Rillen, anstatt der scharfen Meißel ein Satz stumpfer

oder platter Meißel mit gekerbter oder gereifter Grundfläche eingesetzt werden

kann.

Eine und dieselbe Maschine kann für Steine von verschiedenem Durchmesser und zur

Ausarbeitung von Rillen verschiedener Krümmungen benutzt werden. Im ersteren Falle

ist es nur nöthig, bei kleineren Steinen die überflüssigen Stempel entweder ganz zu

entfernen oder durch Klinken, Preßschrauben, Bolzen etc. in gehöriger Höhe fest zu

halten; im zweiten Falle würde das die Meißelstiellöcher enthaltene gußeiserne

Einsatzstück durch ein anderes, mit der verlangten Krümmung der Löcherreihe

ausgestattetes, ersetzt werden müssen. Die Stempel sind unten mit so breiten Enden

versehen, daß sie die etwa gewünschte Veränderung in der Krümmung der Meißelreihe

gestatten.

Die Schärfung eines Steines, welche bei Bearbeitung mit der Hand 5 bis 6 Stunden in

Anspruch nimmt, erfolgt mit Hülfe der Maschine in etwa einer halben Stunde und

zwar genauer und gleichmäßiger als ohne dieselbe.

Tafeln