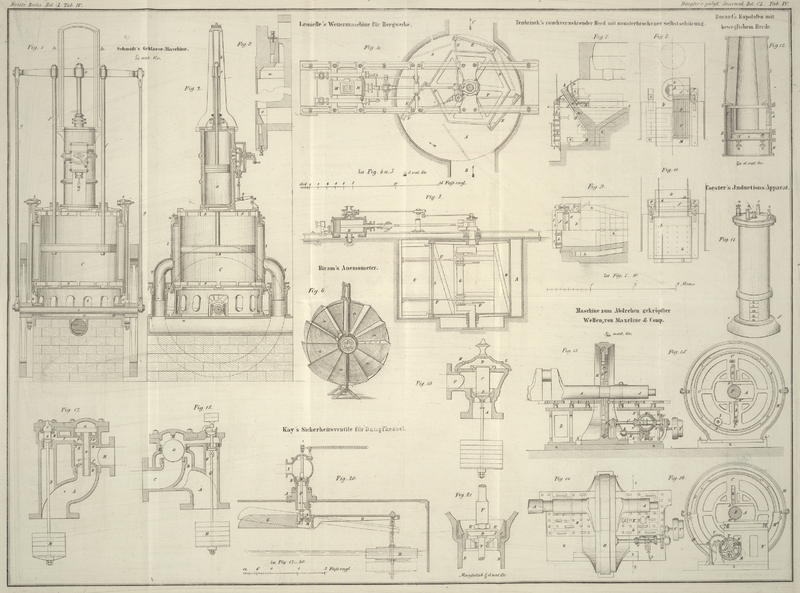

| Titel: | Maschine zum Abdrehen der Zapfen an gekröpften Wellen; von Mazeline und Comp. in Havre. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. XLIV., S. 161 |

| Download: | XML |

XLIV.

Maschine zum Abdrehen der Zapfen an gekröpften

Wellen; von Mazeline und

Comp. in Havre.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1858, S.

81.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

[Mazeline's Maschine zum Abdrehen der Zapfen an gekröpften

Wellen.]

Das Abdrehen der gekröpften Wellen ist insofern mit nicht geringen Schwierigkeiten

verbunden, als man genöthigt ist schwere Gegengewichte an der auf die gewöhnliche

Drehbank aufgespannten Welle zu befestigen, um den excentrisch liegenden Theilen,

den sogenannten Kröpfen, das Gleichgewicht zu halten. Diesen Uebelstand haben Mazeline und Comp. durch ihre (in Frankreich am 1. August

1852 patentirte) Maschine, welche eben so schnell als sicher und gefahrlos für den

Arbeiter wirkt, vollständig beseitigt. Sie geben nämlich der gekröpften Welle, dem

bisherigen Verfahren entgegengesetzt, auf der Drehbank eine feste Lage, während der

Drehstahl sich um die Welle herumbewegt. Sie lassen gleichzeitig zwei Stähle

arbeiten, von denen jeder die Hälfte der Arbeit ausführt und welche einander

diametral gegenüber gestellt sind. Der Theil des Gestelles, an welchem die

Drehstähle befestigt sind, erhält eine doppelte Bewegung: einerseits eine rotirende

um die Achse der abzudrehenden Welle, und andererseits eine Seitenbewegung in der

Längenrichtung jener Achse.

Fig. 13 ist

ein Längendurchschnitt der Maschine;

Fig. 14 der

Grundriß;

Fig. 15 ein

Durchschnitt nach der Linie 1–2 der Figur 14, und

Fig. 16 eine

Seitenansicht.

Die abzudrehende Welle A ruht auf zwei Gestellen B und B', welche auf der

eisernen Grundplatte Z durch Schrauben befestigt

sind.

Die Drehstähle D und D'

liegen in einer durchbrochenen gußeisernen Scheibe C,

welche sich um die Achse F herum in dem kreisförmigen

Rahmen H drehen kann; letzterer ist auf der Grundplatte

Z in der Richtung der Wellenachse zwischen den

Backen h und h'

verschiebbar.

Die Drehstähle sind in den Gleitstücken R befestigt,

welche vermittelst einer Schraube r und eines daran

sitzenden Schalträdchens s in den Schlitzen der Scheibe

C verstellt werden können, so daß die Stähle mehr

oder weniger kräftig angreifen.

Die rotirende Bewegung der Scheibe C und der Drehstähle

wird durch das Getriebe I hervorgebracht, welches in die

innere Verzahnung J der Scheibe eingreift und selbst

wieder seine Bewegung vermittelst der Welle I' und des

Räderwerks U von den Riemenscheiben T, T' empfängt.

Die Längenbewegung der Drehstähle wird von der Welle I'

aus durch eines der Winkelgetriebe O oder O', durch das eingreifende Rad N', die an dessen Achse befindliche endlose Schraube N und das Schraubenrad M

vermittelt, indem durch dessen Umdrehung die mit einem Schraubengewinde versehene

und durch eine am Fuße des Gestelles H befestigte

Schraubenmutter L gehende Achse K dieses Gestell verschiebt. Damit die Stähle, nachdem sie die

abzudrehende Stelle der Länge nach, z.B. von Rechts nach Links, durchlaufen haben,

wieder in der entgegengesetzten Richtung von Links nach Rechts arbeiten können, sind

die beiden Winkelgetriebe O und O' auf einer durch die Gabel P verschiebbaren

Hülse n angebracht, welche durch einen Keil mit der

Welle I' verbunden ist. – Ein Mantel H', welcher die Scheibe C in

der unteren Hälfte ihres Umfanges umgibt, nimmt die Drehspäne auf.

Tafeln