| Titel: | Ueber Schmidt's Patent-Gebläsemaschine. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. XLIX., S. 184 |

| Download: | XML |

XLIX.

Ueber Schmidt's Patent-Gebläsemaschine.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,

1858, Bd. II S. 179.

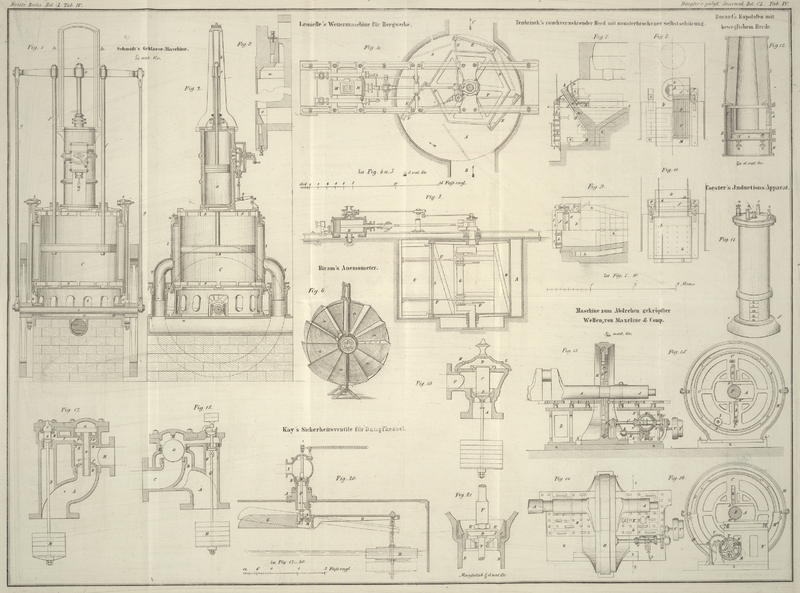

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ueber Schmidt's Patent-Gebläsemaschine.

Die Schwierigkeiten, die sich dem Maschinenbauer bei der Construction von

Gebläsemaschinen zum Hüttenbetriebe entgegenstellen, sind in der Regel nicht

unbedeutend; der Hüttenmann verlangt eine möglichst einfache und leicht zu

übersehende Maschine; ihm liegt alles daran, den Hohofenbetrieb nicht gestört zu

sehen, für ihn ist Wind: Geld. Die mannichfachen Constructionen in denen man sich

schon bewegt hat, machen das Bedürfniß nach noch vollkommeneren Gebläsen recht klar;

vor allen anderen schienen die liegenden Maschinen mit Schwungrädern bis jetzt den

Vorzug zu verdienen: denn sie erfordern die geringsten Kosten für

Gebäude-Anlagen, lassen sich leicht aufstellen und gewähren den Vortheil, daß

im Nothfall eine Reparatur leichter als bei jeder andern Construction zu erreichen

ist. Der Nachtheil, daß sich die Kolben und Cylinder ungleichmäßig ausnutzen, tritt

in den Hintergrund; denn dagegen lassen sich Mittel, wie z.B. lange und doppelte

Führungen der Kolbenstangen und schräge Endflächen der Kolben anwenden; doch ist es

unangenehm, daß man ein

sehr langes Gebäude und weit ausgedehnte Fundamente erhält. Verticale

Gebläsemaschinen hingegen bedingen ein sehr hohes und kräftiges Gebäude, und machen,

wenn sie ohne Schwungmassen arbeiten, die Anwendung der Expansion fast unmöglich,

weil der Kolben beständig einen ziemlich gleichmäßigen Widerstand findet und daher

bei der Anwendung von Expansion ein unregelmäßiger Gang des Gebläses die natürliche

Folge wäre, um so mehr da der Dampf dann gerade in seiner höchsten Spannung ist,

wenn der Gebläsekolben den wenigsten Widerstand findet, nämlich im Anfange eines

Auf- oder Niederganges, wenn die Luft noch zu comprimiren ist. Ein Nachtheil,

der alle Arten von Gebläsen trifft, besteht in dem unvollkommenen Schluß und in der

schwierigen Ausführung der Saug- und Druckventile; die Verluste die man durch

den schädlichen Raum und dadurch erleidet, daß die Aus- und

Einströmungsöffnungen in den Gebläsecylindern nicht zeitig genug geschlossen werden,

sind oft nicht unbedeutend, und werden um so größer, je mehr Oeffnungen man

anbringt, während man bei zu geringer Oeffnung in die Schwierigkeit kommt, daß die

Luft nur im verdünnten Zustande den Blasecylinder anfüllt.

Diese Hauptübelstände sind im Allgemeinen bei der patentirten Gebläsemaschine des

Fabrikdirectors Carl Schmidt (Firma: Laßwitz u. Comp. in Breslau)

vermieden. In Fig.

1–3 ist ein solches Gebläse für einen Hohofen der Walterhütte in Nikolai in

Oberschlesien dargestellt. Durch die Anbringung von Schwungrädern wird die Bewegung

der Maschine gleichmäßig gemacht und Expansion des Dampfes ermöglicht; durch die

Vermeidung von Saug- und Druckventilen und Einführung eines Schiebers werden

die Schwierigkeiten umgangen, die ich oben angeführt, und der schädliche Raum auf

ein Minimum beschränkt.

Auf eine Grundplatte a ist ein runder Untersatz b geschraubt, der den Blasecylinder c trägt, auf dessen Deckel der Dampfcylinder d steht. Die Kolbenstange des Dampfcylinders überträgt

die Kraft an den Kreuzkopf e, von dem erstens die beiden

Gebläsekolbenstangen f, f und dann die Lenker g, g für die Schwungradwelle i ausgehen. Der Kreuzkopf e wird zwischen

Coulissen h, h geführt. Auf der Schwungradwelle i sitzen die beiden Excentrics k,

k, welche den Schiebermantel l für den

Blasecylinder und den Dampfschieber m bewegen. Der

Schiebermantel besteht aus den gußeisernen Ringstücken n

und o und einem dazwischen genieteten Blechcylinder.

Dieser Windschieber macht eine Bewegung analog der des gewöhnlichen Dampfschiebers,

d.h. er steht auf der Mitte seines Hubes, wenn der Kolben am Ende steht, und

umgekehrt, so daß im Allgemeinen (nur die äußersten Lagen des Kolbens abgerechnet)

durch die Oeffnungen p auf der einen Seite eine

Communication zwischen dem Blasecylinder und der äußern Atmosphäre, auf der andern Seite des

Gebläsekolbens aber die Luft durch die Rohre q, q, die

sich in den Stopfbüchsen r, r bewegen, mit dem

Windregulator in Verbindung steht. Geht also z.B. der Gebläsekolben s nieder, so wird durch die oberen Oeffnungen p die Luft über den Kolben gesaugt und gleichzeitig die

unter dem Kolben befindliche Luft in den Windregulator gedrückt. Umgekehrt ist es

natürlich beim Aufwärtsgange des Kolbens.

In welcher Weise die Dichtung der gußeisernen Ringe o und

n erreicht wird, ist aus der Detailzeichnung Fig. 3

ersichtlich; doch ist noch zu bemerken, daß das Gewicht des Schiebers l durch den Wind selbst balancirt wird, da der obere

Ring n der comprimirten Luft eine größere Druckfläche,

als der untere o entgegensetzt, so daß also die

Excentricumstange zum größten Theil entlastet wird. Die Bewegung des Dampfschiebers

erfolgt ebenfalls durch die Excentrics k, k mittelst des

Bügels t, der auf die beiden Zapfen u, u gesteckt ist und in v

seinen Stützpunkt hat. Die Expansion wird am einfachsten mittelst Schleppschieber

erreicht.

Ein großer Vortheil dieser Maschinen besteht darin, daß man leicht eine große

Einströmungsöffnung für die Luft erreichen kann, ohne den schädlichen Raum um ein

Beträchtliches zu vergrößern, und daß man ohne Schwierigkeit durch die Luftcanäle

zur Liederung des Gebläsekolbens kommen und die Stellschrauben spannen oder lösen

kann. Uebrigens erfordern diese Maschinen eine sehr accurate Arbeit und werden

dadurch etwas vertheuert, wenn gleich sie in ihrer Zusammenstellung die vorhandenen

Constructionen an Einfachheit übertreffen. Dem Nachtheil, daß der Windkolben von

Anfang seiner Bewegung an den vollen Druck des Windes zu bezwingen hat, könnte man

vorbeugen, wenn man in die Röhren q, q noch Ventile

hineinlegte; indessen scheint mir dieser Nachtheil nicht erheblich, weil man durch

ihn eine größere Gleichmäßigkeit im Gange der Maschine erzielen wird, und ja auch

dem Dampfkolben im Anfange seiner Bewegung der größte Druck ertheilt wird.

Will man mehrere derartige Maschinen auf einem Werke anwenden, so ist es leicht, sie

durch eine Schleppkurbelwelle zu kuppeln, so daß die eine Maschine auf der Mitte,

die andere am Ende des Hubes steht; dann kann man natürlich eine hohe Expansion

geben, und erreicht immer noch eine große Regelmäßigkeit im Gange, doch liegt der

größere Vortheil darin, daß ein ganz kleiner Windregulator zur Ausgleichung der

Unregelmäßigkeiten genügt.

Seit Jahresfrist sind auf schlesischen Werken bereits sechs solcher Maschinen in

Thätigkeit, die theils für Cupolofen-, theils für Hohofenbetrieb dienen, sich

als durchaus praktisch bewähren und eine gefällige Form haben. Die erste derartige Maschine

wurde für die Gießerei von Laßwitz und Comp. erbaut. Die

zwei für die Walterhütte aufgestellten gekuppelten Maschinen erblasen bei 26

Umgängen zwei Kohkshohöfen und liefern aus sechs Stück 2zölligen Düsen 5000 Kubikfuß

Wind von 2 1/2 Pfd. Pressung. Dabei arbeiten sie mit 1/5 Füllung der Dampfcylinder

und fördern den Wind in einen Regulator von nur 30 Fuß Länge und 6 Fuß Durchmesser,

durch den er regelmäßig und nicht stoßweise in die Oefen gelangt. Diese zwei

Vortheile sind natürlich nur der Kuppelung beider Maschinen zuzuschreiben. Eine

derartige Maschine kostet incl. Windröhren und

Aufstellung circa 3000 Thlr.; das für die Gesellschaft

„Vulcan“ gefertigte Paar, welches mit Condensation versehen

wurde und bei dem die Windkolben 5 Fuß Hub und 5 1/2 Fuß Durchmesser haben, hat

einen Preis von circa 15000 Thlr. und liefert ungefähr

doppelt soviel Wind als das Paar für die Walterhütte.

E. Becker.

Tafeln