| Titel: | Verbesserungen an den Hemmungen der Chronometer, von G. Morton zu Keighley in Yorkshire. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. LXXXVII., S. 339 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Verbesserungen an den Hemmungen der Chronometer,

von G. Morton zu

Keighley in Yorkshire.

Aus dem London Journal of arts, August 1858, S.

84.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Morton's Verbesserungen an die Hemmungen der

Chronometer.

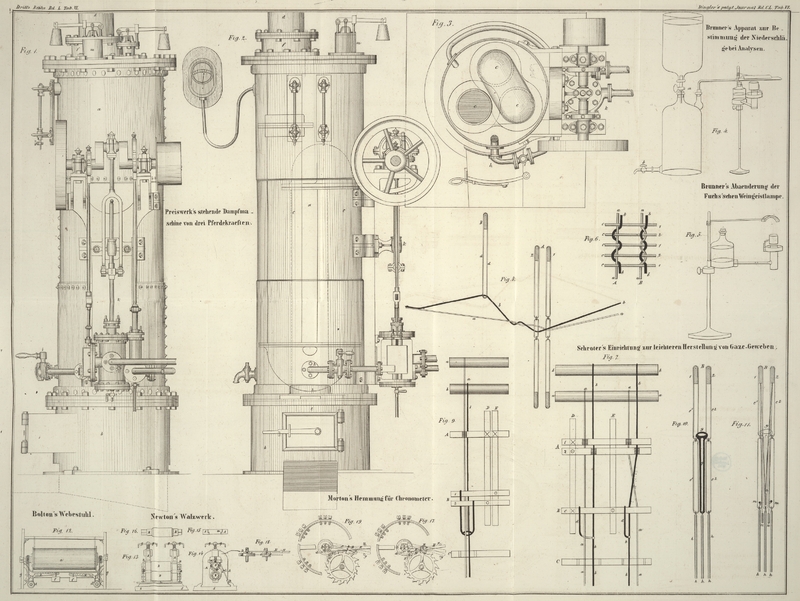

Fig. 17

stellt die verbesserte Hemmung (patentirt in England am 17. October 1856) im Grundrisse, Fig. 18 einzelne Theile

derselben in der Seitenansicht dar. A ist das

Hemmungsrad; B der hohle Halbcylinder, gegen dessen

Paletten die Zähne des Hemmungsrades abwechselnd sich lehnen; C die Unruhspindel mit einem Cylinder D,

welcher einen Rubinzahn a enthält, der dem Halbcylinder

B seine oscillirende Bewegung ertheilt. Die Spindel

b des Halbcylinders B

enthält einen Hebel E, mit dessen Hülfe die Bewegung von

dem Zahn a auf den Cylinder B übertragen wird. Die Bewegung des Hebels E

und des Halbcylinders B hat Aehnlichkeit mit der

gewöhnlichen Hebelhemmung, jedoch mit dem Unterschied, daß von dem Hemmungsrade A aus kein Impuls durch Vermittelung des Hebels E gegeben wird. Zwei gehärtete Stahlstifte c, c ragen von der Seite des Hebels E hervor. Zwischen diese Stifte tritt der Zahn a, wenn er sich an der dem Cylinder B nächstliegenden Seite herumbewegt, und während dieser

Bewegung bringt er den Hebel aus der ausgezogenen in die punktirte Lage, und die

Rubinpalette e läßt das Hemmungsrad A um einen Zahn weiter rücken. d ist die Palette welche den Impuls von dem Hemmungsrad empfängt. Diese

Palette ist ein an dem größeren Cylinder der Unruhspindel befestigter Rubin. An den

Contactstellen von B sind gleichfalls Rubine befestigt,

nämlich bei e an der äußeren Seite, gegen die sich der

Zahn 1 des Hemmungsrades lehnt, und an der inneren Seite bei f, wo der Zahn aufgehalten wird, wenn er von e

fällt.

Das Spiel der Vorrichtung ist nun folgendes. Angenommen die Unruhe bewege sich von

der linken zur rechten Seite, so tritt der Zahn a bei

seiner Bewegung zwischen die Stifte c, c, und führt nun

den Hebel E in die durch Punktirung angedeutete Lage.

Während dieser Bewegung treten die Stifte c, c in die

Höhlung des Cylinders D, worin sich der Zahn befindet.

Wenn sich der Hebel der punktirten Mittellage nähert, so ist der Zahn 1 von dem

Rubinstift e ausgelöst. Sobald dieser Vorgang

stattfindet, gelangt die Palette d in die punktirte Lage

d¹ und der Zahn 1 wird unmittelbar darauf

von dem Rubin e frei; der Zahn 2 aber fällt auf die

Treibpalette d¹ in die Lage d¹, indem er sich gegen diese Palette lehnt, bis

der Zahn 1 durch den Rubin f an der inneren Seite des

Cylinders B aufgehalten wird, worauf das Hemmungsrad A in der punktirten Lage bleibt. Somit empfängt die

Palette d den Impuls des Zahns 2 bis er in die punktirte

Lage 2ª gelangt. Während der Zahn 1 auf dem Rubin f ruht, führt die Unruhe den Hebel E in die

punktirte Lage und vollendet ihre Schwingung von links nach rechts; dann kehrt sie

durch die Kraft der Spiralfeder zurück und bringt den Hebel in seine Mittellage

zurück, indem der Zahn a wieder zwischen die Stifte c, c tritt. Die letzteren stoßen gegen die Peripherie

des kleineren Cylinders D, wenn ein Stoß oder eine

Gegenbewegung stattfinden soll, um den Hebel in stabiler Lage zu erhalten, wenn der

Zahn a die Stifte verläßt. Nähert sich der Hebel E seiner mittleren Lage, so wird der Zahn 1ª von

dem Rubin f frei, worauf der folgende Zahn auf den Rubin

e fällt, wobei er dem Echappement nur eine sehr

kurze Bewegung gestattet, und die Unruhe macht ihre Schwingung, indem sie die

Palette d mit sich nimmt. Aber bei dieser Bewegung von

der Rechten zur Linken verläßt diese Palette den Zahn des Hemmungsrades, welches

sich in diesem Momente in der ausgezogenen Lage befindet. Der Zahn des Hemmungsrades

bleibt auf dem Rubin e bis zur rückgängigen Bewegung der

Unruhe, worauf die Palette d in der nämlichen Richtung

einen neuen Impuls empfängt. Es erhellt hieraus, daß die Unruhe nur während ihrer

Bewegung nach der einen Richtung den Impuls empfängt, und daß dieser Impuls während

einer langen Bewegung ungefähr gleich dem Abstande eines Zahns des Hemmungsrades von

einem andern mitgetheilt wird, wogegen die Bewegung des Hemmungsrades während der

rückgängigen Schwingung der Unruhe sehr kurz ist, und der Unruhe keinen Impuls

ertheilt. Durch dieses Mittel wird das Spiel sehr regelmäßig, während das

Echappement abgesonderter und freier schwingen kann als andere Hemmungen. g, g sind Stifte, welche die Bewegung des Hebels E einschränken. Da die Rubine e und f mit der Spindel b concentrische Kreisbogen sind, so hält die oscillirende Bewegung des

Cylinders nur den Zahn des Hemmungsrades zurück, und theilt der Unruhe keine

Bewegung mit; die Rubine wälzen sich nur, während der Cylinder in Bewegung ist, auf

diesem Zahn ab. Sobald der letztere von dem Rubin f frei

ist, fällt er aus der punktirten in die ausgezogene Lage und macht den kurzen Fall

auf den Rubin e, welcher inzwischen angekommen ist, um

ihn plötzlich anzuhalten. Der Rubin f schiebt sich in

dem nämlichen Augenblick dazwischen, wo der Rubin e von dem Zahn

weggezogen wird, um den längeren Fall zu thun, während dessen er der Unruhspindel

den Impuls ertheilt.

Fig. 19

stellt eine Modification der beschriebenen Hemmung im Grundrisse dar. A ist das Hemmungsrad; B,

der Palettehälter. Die Rubinpaletten e und f sind cylindrische, mit der Spindel b concentrische Stücke, und umfassen zwei Zähne. Der

lange und der kürzere Fall wird eben so, wie oben regulirt. Im vorliegenden

Beispiele ist a ein Rubinstift, anstatt des oben

beschriebenen Zahns, welcher auf den Hebel wirkt, indem er sich in die Gabel c, c legt, und deren Bewegungen genau, wie oben

beschrieben wurde, controlirt. Die Rubinpalette d

empfängt ihren Impuls in der Lage d¹ und während

des Falles des Zahns 2 in die punktirte Lage 2ª. Der den Rubin e verlassende Zahn 1 fällt nicht direct auf den Rubin

f, weil sich zwischen e

und f ein Zahn befindet.

Tafeln