| Titel: | Chemische Mittheilungen; von Prof. C. Brunner. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. XCII., S. 369 |

| Download: | XML |

XCII.

Chemische Mittheilungen; von Prof. C. Brunner.

Vorgetragen in der schweizerischen

naturforschenden Gesellschaft am 23. Oct. 1858. – Aus den Berner Mittheilungen,

Nr. 417 und 418.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Brunner's chemische Mittheilungen.

1. Trennung von Zink und

Nickel.

Zur Trennung und quantitativen Bestimmung von Zink und Nickel sind in neuerer Zeit

mehrere Methoden empfohlen worden. Eine der einfachsten scheint die von Smith angegebene zu seyn. Dieselbe gründet sich auf den

Umstand, daß aus einer essigsauren Lösung beider Oxyde durch Schwefelwasserstoffgas

nur das Zink gefällt wird.

Bei diesem Verfahren macht RoseHandbuch der analytischen Chemie, Bd. II S. 65. die Bemerkung, daß nur dann eine genaue Trennung erfolge, wenn in der

Flüssigkeit keine starke Säure, nur Essigsäure, vorhanden sey.

RammelsbergAnfangsgründe der quantitativen Analyse, S. 78. erklärt die Methode für ungenau und sagt ausdrücklich, daß mit dem Zink

immer Nickel niedergeschlagen werde.

Eine Reihe von Versuchen, welche die einzelnen bei diesem Verfahren vorkommenden

Umstände zum Gegenstand hatten, führte zu einer Operationsmethode, die ein

zuverlässiges Resultat zu geben scheint.

Man stellt zuerst die beiden Metalle als salzsaure oder salpetersaure Auflösung dar,

die man so weit verdünnt, daß auf 1 Gramm beider Oxyde wenigstens 500 Gram.

Flüssigkeit kommen, sättigt nun diese annähernd mit kohlensaurem Natron, so daß nur

eine sehr geringe Menge von freier Säure zugegen bleibt. Um diesen Punkt genau zu

treffen, fügt man so lange eine verdünnte Lösung des Natronsalzes hinzu, bis nach

einigem Umschütteln und Stehenlassen der Niederschlag nicht völlig verschwindet,

worauf man ihn durch einige Tropfen Säure fortnimmt. Man leitet nun

Schwefelwasserstoffgas durch die Flüssigkeit, wodurch nach einiger Zeit ein

vollkommen weißer Niederschlag (Schwefelzink) entsteht. Nachdem ein guter Antheil

Zink auf diese Weise gefällt worden, setzt man der Flüssigkeit einige Tropfen einer

sehr verdünnten Lösung von essigsaurem Natron zu, und fährt fort Schwefelwasserstoff

durchzuleiten, so lange als sich der Niederschlag zu vermehren scheint, und läßt

hierauf die Flasche 10–12 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Der

Niederschlag senkt sich vollkommen, und kann sehr gut auf dem Filter gewaschen

werden.

Um sich zu versichern, daß alles Zink gefällt sey, wird eine Probe der filtrirten

Flüssigkeit mit 1 Tropfen verdünnter Lösung von essigsaurem Natron versetzt und mit

Schwefelwasserstoff behandelt. Sollte noch eine weißliche Trübung entstehen, so

müßte die ganze Flüssigkeit ebenso behandelt werden.

Aus der nunmehr von Zink befreiten Flüssigkeit kann nun das Nickel nach Austreiben

des Schwefelwasserstoffes durch Erwärmung, mittelst Kalihydrat gefällt werden. Der

Niederschlag von Schwefelzink wird, nach gehörigem Auswaschen, mit dem Filter in ein

Glas gegeben, mit Salzsäure digerirt, bis aller Geruch von Schwefelwasserstoff

verschwunden ist, die mit Wasser verdünnte Lösung filtrirt und das Zink nach den

bekannten Methoden bestimmt.

Bei dieser Scheidung spielt das essigsaure Natron offenbar eine vermittelnde Rolle.

Es entsteht nämlich durch Umsetzen eine kleine Menge essigsaures Zinkoxyd, welches

durch den Schwefelwasserstoff gefällt wird. Die freigewordene Essigsäure bildet von

neuem essigsaures Zinkoxyd, welches sofort wieder gefällt wird. Es dürfte die Wirkung mit der

Bildung von kohlensaurem Bleioxyd durch Einwirkung von kohlensaurem Gase auf ein mit

Wasser angerührtes Gemenge von Bleiglätte und Bleizucker zu vergleichen seyn. Es ist

daher begreiflich, warum eine nur so höchst geringe Menge von essigsaurem Natron

erforderlich ist.

Damit die Scheidung genau sey und kein Nickel mit dem Zink gefällt werde, sind

folgende Cautelen zu beobachten:

1) Die Lösung muß anfänglich ein wenig, doch nur sehr schwach, sauer seyn; ich möchte

sagen 1–2 Tropfen freie Säure enthalten. Ist sie vollkommen neutral, so

erscheint der Niederschlag durch Schwefelwasserstoff schmutzig gefärbt,

nickelhaltig. Ist das Verhältniß richtig getroffen, so ist er rein weiß. Nach dem

Auswaschen kann dann weder durch das Löthrohr noch auf andere Art Nickel darin

gefunden werden.

2) Eine zu große Menge essigsaures Natron, sowie auch jede Erwärmung muß vermieden

werden. Setzt man nämlich eine etwas bedeutende Menge essigsaures Natron hinzu, so

fällt etwas Nickel nieder, ja man kann hiedurch, besonders wenn zugleich erwärmt

wird, alles Nickel vollständig niederschlagen.

Bei Versuchen mit genau abgewogenen Mengen von Oxyden (0,2 bis 0,3 Gramm eines jeden)

wurden dieselben bis auf 1–2 Milligramme wieder erhalten.

Auf die nämliche Art kann Zink von Kobalt getrennt werden.

Das aus einer kobalthaltigen Lösung abgetrennte Schwefelzink gab stets ein Oxyd,

welches vor dem Löthrohr mit Borax keine Färbung hervorbrachte.

Endlich ist noch zu bemerken, daß wenn Eisen zugegen ist,

dieses vorher abgeschieden werden muß, indem es sonst theils in den Zink-,

theils in den Nickelniederschlag eingeht. Für diesen Fall paßt am besten die

bekannte Fuchs'sche Methode mit kohlensaurem Baryt und

nachheriges Entfernen des Baryts durch Schwefelsäure. Die Abscheidung mit Ammoniak

ist nicht anwendbar, da hiedurch die nachherige Trennung der beiden Metalle

unmöglich würde.

2. Einwirkung von Ammoniakflüssigkeit

auf Schwefel.

Es kommt nicht selten vor, daß man über die gewöhnlichsten Dinge in unsern

Handbüchern keinen Aufschluß findet. So z.B. wird man umsonst über das Verhalten der

Ammoniakflüssigkeit (Salmiakgeist) gegen Schwefel Belehrung suchen. Nur bei Rose

Handbuch der analytischen Chemie, Bd. I S. 433. finde ich die Angabe, daß Ammoniakflüssigkeit reinen Schwefel nicht auflöse, wohl

aber arsenikhaltigen. Ein specieller Fall veranlaßte mich, diesen Gegenstand näher

zu untersuchen. Das Ergebniß war folgendes:

Digerirt man reinenEs wurde sicilianischer Schwefel durch Destillation gereinigt und nach

Zerreiben mit destillirtem Wasser so lange ausgekocht, bis das Wasser nicht

mehr mit Chlorbaryum reagirte. Schwefel mit Ammoniakflüssigkeit, so wird, wenn die Temperatur nicht

60° R. übersteigt, selbst nach längerer Zeit keine Einwirkung wahrgenommen.

Wird jedoch die Flüssigkeit stärker erwärmt, etwa auf 70°, so nimmt sie eine

schwach gelbliche Färbung an, welche beim Kochen noch deutlicher hervortritt. Es hat

sich nun eine sehr kleine Menge von Schwefel aufgelöst, denn die Flüssigkeit gibt

mit essigsaurem Bleioxyd einen bräunlichrothen Niederschlag. Schwefelsäure enthält

sie nicht. Sättigt man eine Probe mit Salzsäure und filtrirt den niedergeschlagenen

geringen Schwefelniederschlag ab, so gibt Chlorbaryum selbst nach längerer Zeit

nicht die geringste Trübung.

In einer gut verschlossenen Flasche läßt sich die Lösung von Schwefel in Ammoniak

unverändert aufbewahren. Selbst nach einigen Wochen ist dieselbe noch gelblich

gefärbt und vollkommen klar, gibt auch mit Bleisolution den röthlichen Niederschlag.

Bei Zutritt von atmosphärischer Luft trübt sie sich bald. Nach 24 Stunden hat sich

ein geringer Schwefelniederschlag gebildet. Die von demselben abfiltrirte Lösung

gibt nun mit Bleisolution einen weißen Niederschlag, mit Chlorbaryum eine sehr

geringe Reaction auf Schwefelsäure.

Kocht man den nämlichen Schwefel wiederholt mit Ammoniakflüssigkeit, so nimmt er eine

blasse, etwas ins Grauliche spielende Färbung an. Wird dieses so oft wiederholt, bis

der meiste Schwefel aufgelöst ist, so bleibt ein flockiger grauschwarzer Rückstand,

der beim Erhitzen mit doppeltchromsaurem Kali und Schwefelsäure vollkommen

verschwindet. Es ist dieses offenbar ein wenig Kohle, die in allem, selbst durch

zwei- bis dreimalige Destillation gereinigtem Schwefel, enthalten zu seyn

scheint.

3. Bereitung des molybdänsauren

Ammoniaks.

Seitdem die Anwendung dieses Salzes zur Entdeckung der Phosphorsäure für die

chemische Analyse unentbehrlich geworden ist, wurden mehrere Methoden zu seiner

Darstellung angegeben. Die meisten gehen darauf hinaus, den natürlichen

Molybdänglanz bei Luftzutritt so lange zu rösten, bis aller Schwefel verbrannt und

das Molybdän in Molybdänsäure verwandelt ist, die nachher in Ammoniakflüssigkeit

gelöst wird. Diese Operation wird gewöhnlich in einem schief liegenden Platintiegel

unter öfterem Umrühren der Masse vorgenommen. Man wird wohl allgemein hierbei die

Erfahrung gemacht haben, wie langwierig es ist, sie zu Ende zu führen. Die kürzlich

von Wöhler

Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. C S. 376. angegebene Verbesserung dieses Verfahrens durch Anwendung eines mittelst des

Aspirators hervorgebrachten Luftzuges führt ebenfalls nur langsam zum Ziel. Der

Grund hievon liegt theils in dem Umstande, daß es schwer hält das Material

hinlänglich zu zertheilen, da es durch Anwendung der Wärme immer wieder

zusammenbackt; theils darin, daß die entstehende Molybdänsäure das noch übrige

Mineral bedeckt und dadurch seine Verbrennung erschwert.

Auf folgende Art gelingt die Operation sehr leicht: Man reibt den Molybdänglanz mit

ungefähr seinem gleichen Volumen groben mit Salzsäure gewaschenen Quarzsandes in

einer Achatschale zu mäßig feinem Pulver, gibt dieses auf eine flache Platinschale

oder Platinblech, und erhitzt es über einer guten Weingeistlampe unter öfterem

Umrühren zum anfangenden Glühen, so lange bis das Gemenge eine citrongelbe (nach dem

Erkalten weißliche) Farbe angenommen hat. Eine Viertelstunde ist hiezu für eine

Menge von einigen Grammen vollkommen ausreichend. Nach dem Erkalten wird die Masse

mit Ammoniakflüssigkeit ausgezogen und auf die bekannte Art weiter behandelt.

4. Bestimmung der Niederschläge bei

Analysen.

Wir verdanken bekanntlich Berzelius die jetzt allgemein

übliche Methode die Niederschläge bei chemischen Analysen mit dem Filter zu glühen,

und ihre Menge durch directe Wägung mit Abzug der Asche des Filters zu bestimmen. So

einfach dieses Verfahren ist, so kommen doch zuweilen zwei Unbequemlichkeiten dabei

vor. Die eine ist die oft etwas langwierige gänzliche Verbrennung selbst bei

Anwendung der bekannten Handgriffe; die andere betrifft die bei einigen

Niederschlägen durch die Kohle des Filters anfänglich eintretende Reduction, wobei

sich das reducirte Metall stellenweise mit dem Platin des Tiegels legirt. Glüht man

z.B. einen Niederschlag von Zinkoxyd mit dem Filter, so wird man am Tiegel deutliche

Flecken dieser entstandenen Legirung wahrnehmen. Sind diese zwar von keinem

quantitativen Belang, und können sie mit Salzsäure leicht entfernt werden, so ist es

doch wünschenswerth diesen Umstand, der sich noch auf andere Niederschläge

erstrecken mag, zu vermeiden.

Folgende Methode hat sich seit längerer Zeit bestens bewährt:

Als Gefäß worin die Niederschläge geglüht werden, dient eine ungefähr 15 Centimeter

lange und 12 Millimeter weite Röhre von böhmischem Glase (von der Art, wie sie zu

Elementaranalysen benutzt werden). Dieselbe ist an dem einen Ende zu einer nicht

ganz feinen Spitze ausgezogen, in welche ein wenig Amianth leicht eingesteckt wird.

So vorgerichtet wird sie nebst einem Gewichtstück, welches das Gewicht des zu

bestimmenden Niederschlages um etwas übertrifft, auf der Waage aufs Genaueste

tarirt. Alsdann wird das mäßig getrocknete Filter mit dem Niederschlag

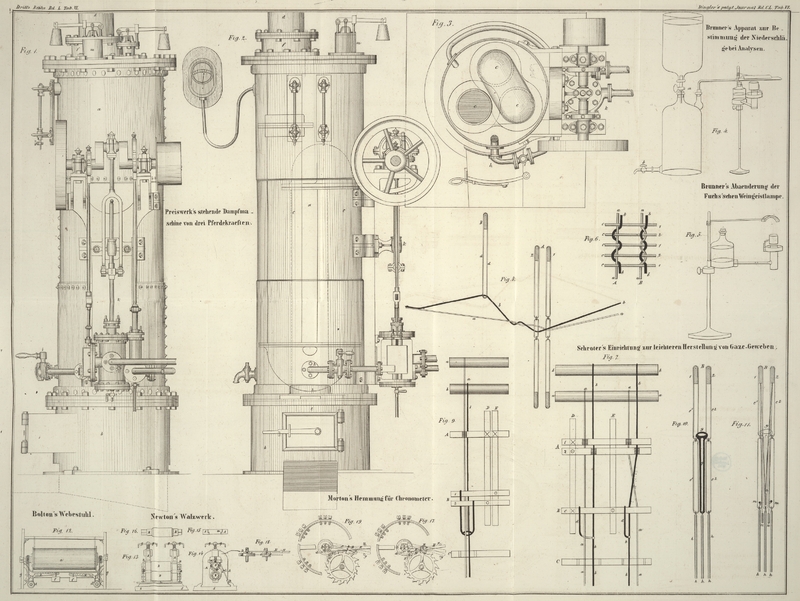

zusammengerollt in die Röhre hineingeschoben, und diese, wie Fig. 4 zeigt, mit einer

Flasche von etwa 3–4 Liter verbunden. Man läßt nun aus dem über der Flasche

angebrachten Gefäß durch Oeffnen des Hahnen a Wasser in

dieselbe fließen, so daß die atmosphärische Luft durch die Verbrennungsröhre

getrieben wird, während man zu gleicher Zeit diese letztere mittelst einer

Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge erhitzt. Die empyreumatischen Producte die das

Filter liefert, treten in Form eines Rauches aus der Spitze der Verbrennungsröhre

herausWill man die Unbequemlichkeit dieses Rauches vermeiden, so kann man ihn durch

eine vor die Oeffnung gestellte kleine Weingeistlampe verbrennen lassen., später verkohlt und verbrennt das Filter vollständig. Zuweilen ist es gut,

durch einige leichte Schläge an die Röhre den Inhalt derselben etwas zu zertheilen.

Man wird immer finden, daß die Verbrennung sehr leicht und vollständig erfolgt.

Nach Erkalten des Apparates wird die Röhre wieder auf die Waage gebracht, das

mittarirte Gewichtstück durch die erforderlichen Gewichte ersetzt, und so die Menge

des Niederschlages bestimmt, wobei das Gewicht der Filterasche in Abzug zu bringen

ist.

Es ist leicht einzusehen, daß die Operation nicht mehr Zeit erfordert, als die

gewöhnliche durch Glühen im Tiegel. Zwei Wägungen und eine Verbrennung sind bei

beiden erforderlich. Letztere geht in der Regel rascher als im Tiegel von statten.

Es könnten Manche sich durch den anzuwendenden Apparat abschrecken lassen. Hierauf

bemerke ich, daß ein solcher bleibend aufgestellt keine weitere Mühe veranlaßt. Man

kann seine Anwendung noch dadurch vereinfachen, daß, wenn die Flasche mit Wasser

gefüllt ist, man den Hahnen a schließt und durch Oeffnen

des untern b das Wasser in ein untergestelltes Gefäß

abfließen läßt. In diesem Falle entsteht ein Luftzug in entgegengesetzter Richtung,

der ebenso wie jener benutzt wird. Da bei diesen Versuchen stets Glühhitze angewandt

wird, so ist es überflüssig die Luft zu trocknen. Sollte man den Apparat zu anderen

Zwecken anwenden, z.B. zum Austrocknen, so müßte der Luftstrom durch eine mit

Bimsstein und Schwefelsäure versehene Röhre geleitet werden.

Noch muß ich einer kleinen Vorrichtung erwähnen, welche bei allen solchen Arbeiten

durch Erhitzung in Röhren von größtem Vortheil ist. Man bringt nämlich oberhalb der

zu erhitzenden Glasröhre einen gewölbten Reflector an, welcher den Zweck hat, die

Röhre von oben zu erwärmen. Da derselbe länger ist als die durch die Lampe erhitzte

Stelle, so erwärmt er zugleich die Röhre zum voraus, ehe die Lampe an die zu

glühende Stelle gelangt. Hiedurch wird alles Wasser weit vor der Lampe hergetrieben.

Da dieser Reflector, der aus einem Blatt von Schwarzblech gemacht ist und sich

mittelst eines spiralförmig gewundenen Drahtes an dem Ständer der Lampe verschieben

oder auch entfernen läßt, sich mitten über der Lampe befindet und immer mit

derselben weiter geschoben wird, so wird die Flamme, selbst bei Anwendung längerer

Röhren, nie an eine Stelle gelangen, wo sich Wasser befindet. Mit einiger Uebung

wird man bald dahin gelangen, daß niemals eine Röhre reißt. Nur ist zu empfehlen,

derselbe, eine ganz kleine, kaum merkliche Neigung nach vorn, d.h. nach dem noch zu

erhitzenden Theile, zu geben.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir eine Abänderung der Fuchs'schen Lampe zu beschreiben, deren Anwendung sich seit vielen Jahren

bewährt hat.

Fig. 5 ist

eine gläserne Flasche von beiläufig 180 Grammen Wassergehalt. Der Boden derselben

ist durch eine messingene mit der Flasche verkittete Kapsel ersetzt, aus welcher die

Ausflußröhre nach dem Argand'schen Brenner führt. Dieser ist nahe an seinem obern

Ende mit einer messingenen Kapsel umgeben, in welche Wasser gegossen wird. Hiedurch

wird verhindert, daß bei länger anhaltendem stärkeren Brennen der Weingeist ins

Kochen gelangt.

Die Flasche wird nicht, wie es gewöhnlich geschieht, durch eine Stellschraube

unmittelbar an dem Ständer befestigt, sondern ruht auf einem in einer Hülse am

Ständer leicht verschiebbaren, hölzernen durchbohrten Cylinder, welcher mit einer

Stellschraube versehen ist.

Hiedurch wird der Vortheil erlangt, daß die Lampe durch schnelles Drehen plötzlich

unter dem Apparate, auf den sie einwirkt, entfernt werden kann, welches in manchen

Fällen sehr erwünscht seyn kann.

5. Bereitung von kohlensaurem

Baryt.

Die gewöhnliche Bereitung dieses Salzes zu chemischem Gebrauche durch Niederschlagen

einer Auflösung von Chlorbaryum mit kohlensaurem Natron oder Ammoniak ist zwar

ganz rationell, und liefert ein vollkommen reines Präparat. Nur ist das vollständige

Auswaschen des Niederschlages etwas zeitraubend. Dieses wird auf folgende Art

abgekürzt:

Man macht ein Gemenge von 2 Th. krystallisirtem Chlorbaryum und 1 Th. wasserfreiem

kohlensaurem Natron,Die genaue Berechnung zu gleichen Aequivalenten würde auf 100 Chlorbaryum

43,3 kohlensaures Natron verlangen. Ein geringer Ueberschuß des letztern ist

jedoch von keinem Nachtheil. setzt noch 2 Th. Kochsalz hinzu und bringt das Gemenge in einem Thon-

oder bei kleinen Quantitäten in einem Platintiegel zu mäßigem Glühen. Nach dem

Erstarren wird die Masse in einer Schale mit Wasser übergossen. Nach 24 Stunden hat

sie sich vollkommen aufgeweicht. Der als feinkörniges Pulver ausgeschiedene

kohlensaure Baryt kann sehr leicht ausgewaschen werden.

Der Zusatz von Kochsalz gewährt den Vortheil, daß das nachherige Ausziehen mit Wasser

dadurch sehr erleichtert wird. Wird derselbe weggelassen, so bildet die Mischung

nach dem Glühen eine harte feste Masse, welche vom Wasser nur sehr schwer

angegriffen wird.

Auf eben dieselbe Art kann durch Glühen von 2 schwefelsaurem Zinkoxyd und 1

wasserfreiem kohlensaurem Natron reines Zinkoxyd bereitet werden. Hiebei ist ein

Zusatz von Kochsalz unnöthig.

6. Bereitung von

Platinschwarz.

Wir besitzen viele Methoden zur Darstellung des Platins in demjenigen Zustande, den

man seiner schwarzen Farbe wegen mit dem Namen Platinschwarz oder Platinmohr zu bezeichnen

pflegt. Bei den meisten neuern Bereitungsarten werden organische Substanzen,

Alkohol, Zucker u. dgl. als Reductionsmittel angewandt, wobei immer einiger Zweifel

übrig bleibt, ob nicht eine, vielleicht sehr geringe Menge organischer Substanz dem

Präparat anhänge.

Auf folgende Art erhält man ohne Anwendung organischer Substanzen sehr leicht einen

vollkommen reinen Platinmohr:

Man erhitzt in einer flachen Schale trockenes oxalsaures Eisenoxyd (durch

Niederschlagen von Eisenvitriol mit Oxalsäure bereitet und gehörig ausgewaschen) bis

zum anfangenden Verglimmen, setzt alsdann unter Umrühren die Erhitzung fort, bis

sich das Salz vollständig in Oxyd verwandelt hat. Das so dargestellte höchst feine

Pulver wird in einer Glasröhre bei einer kaum zum anfangenden Glühen gesteigerten

Temperatur durch einen

Strom trockenen Wasserstoffgas reducirt.Diese Reduction kann auf einer Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge, unter

Anwendung der oben (unter Nr. 4) beschriebenen Vorrichtung, geschehen. Nach gänzlichem Erkalten im Gasstrom schüttet man das zuweilen pyrophorische

Präparat in eine Schale mit Wasser und zerdrückt es darin mit einem Pistill durch

gelindes Reiben. Man trägt nun von diesem mit Wasser angerührten metallischen Eisen

so lange kleine Portionen in eine verdünnte, mit einem geringen Ueberschuß von

Salzsäure vermischte Lösung von Platinchlorid, bis diese nach kräftigem Schütteln

und einigem Hinstellen gänzlich entfärbt erscheint. Der erhaltene Niederschlag wird

nun nach Abgießen der Flüssigkeit zu wiederholten Malen mit concentrirter

Salpetersäure gekocht, bis der letzte Auszug keine bemerkenswerthe Menge Eisen

enthält, zuletzt die anhängende Salpetersäure durch eine schwache Kalilösung

entfernt.

Das so dargestellte Präparat erscheint als ein amorphes schwarzes Pulver; durch

Reiben in einer Achatschale nimmt es eisenartigen Glanz an. Beim Erhitzen in einem

Platinlöffel kommt es bei etwa 200° C. plötzlich ins Glühen und verwandelt

sich unter Verdoppelung seines Volumens in die gewöhnliche Form, dem Platinschwamm

ähnlich. Mit einem Tropfen Alkohol befeuchtet, geräth es ebenfalls nach 1–2

Secunden ins Glühen unter Verwandlung in die gewöhnliche Form.

Es leidet wohl keinen Zweifel, daß dem Präparate alle übrigen vom Platinschwarz

bekannten Eigenschaften zukommen werden. Sollte jemals von diesem Anwendung gemacht

werden, so dürfte sich obige Bereitung ihrer Einfachheit wegen empfehlen.

7. Bestimmung des Kohlengehaltes der

Kalksteine.

Es kann vielleicht bisweilen von geologischem Interesse seyn, den Kohlengehalt der

Kalksteine zu bestimmen. Die folgende Methode gründet sich auf den bekannten

Umstand, daß der Kohlenstoff durch die gleichzeitige Einwirkung von chromsaurem Kali

und Schwefelsäure in Kohlensäure verwandelt wird. Das Verfahren ist folgendes;

Eine gewogene Menge des zu untersuchenden Gesteins wird in erbsengroße Stücke

zerschlagen mit verdünnter Salzsäure behandelt, mit der Vorsicht, daß ein guter

Ueberschuß dieser letzteren angewendet und die Flüssigkeit zuletzt erhitzt wird. Die

Auflösung wird mit diesem Rückstande in ein Cylinderglas gegossen und nach Absetzen

des Ungelösten dieses durch mehrmaliges Decantiren ausgewaschen. Hierauf spült man

den Rückstand in ein Kochglas und setzt etwas Schwefelsäure hinzu. Man nimmt auf 100 Gramme des den

Rückstand bedeckenden Wassers ungefähr 15 Gramme Schwefelsäure. Die Flasche wird nun

mit einer Gasröhre versehen, deren zweiter absteigender Schenkel in eine kleine

Flasche taucht, welche eine klare Mischung von Chlorbaryumlösung und Ammoniak

enthält und zur Abkühlung in einem Gefäße mit Wasser steht. Man bringt nun zum

Kochen. Sollte sich in der vorgesetzten Flasche eine merkliche Trübung bilden,

welche auf einen Rückhalt von Kohlensäure schließen ließe, so wird das Kochen so

lange fortgesetzt, bis eine neue Probe der vorgeschlagenen Flüssigkeit nicht mehr

getrübt wird. Man bringt nun in die Kochflasche 2–3 Gramme

doppelt-chromsaures Kali in Krystallen, setzt von Neuem die Gasröhre ein und

läßt die Flüssigkeit wenigstens eine halbe Stunde lang anhaltend kochen. Die

entwickelte Kohlensäure wird nun als kohlensaurer Baryt in der vorgesetzten Flasche

erhalten.

Um die Menge des Niederschlages zu bestimmen, wird die Flasche nach Beendigung der

Operation sorgfältig verschlossen so lange hingestellt, bis sich derselbe vollkommen

zu Boden gesetzt hat, dann mehrmals durch Decantation, zuletzt auf dem Filter,

ausgewaschen, getrocknet und geglüht.

Wenn die Operation richtig ausgeführt wurde, so bleibt in der Kochflasche entweder

gar kein ungelöster Rückstand oder wenigstens, was der gewöhnliche Fall ist, ein

solcher, dessen Farbe und Ansehen keinen Kohlengehalt mehr annehmen läßt. Sollte man

hierüber in Zweifel seyn, so kann die Flüssigkeit noch einmal gekocht und das Gas in

eine neue Probe von Chlorbaryum und Ammoniakflüssigkeit geleitet werden.

Da bei diesen Untersuchungen gewöhnlich ein sehr geringer Gehalt von Kohle gefunden

wird, etwa 1/1000 und noch weniger, so ist anzurathen etwas größere Mengen des

Materials, etwa 100 Gramme, in Arbeit zu nehmen.

8. Reinigen von Gläsern und

Schalen.

Nicht selten kommt man in Verlegenheit, wenn Gläser oder Porzellanschalen, an denen

sich organische Stoffe festgesetzt hatten und durch die Länge der Zeit so

festgetrocknet sind, daß sie allen Auflösungsmitteln widerstehen, gereinigt werden

sollen. Folgendes Verfahren wird in beinahe allen Fällen ausreichen:

Man befeuchtet die zu reinigenden Stellen mit concentrirter Schwefelsäure, streut

hierauf zerriebenes doppelt-chromsaures Kali auf die Säure und läßt den

Gegenstand einige Stunden (etwa über Nacht) an einem mäßig warmen Orte stehen. Alle

organischen Stoffe werden hiedurch zerstört unter Bildung von schwefelsaurem

Chromoxyd, welches nebst der noch übrigen Säure durch Wasser entfernt wird.

9. Reinigen der Malerpinsel von

eingetrockneten Oelfarben.

Auf öftere Anfragen von Malern nach einem hiezu geeigneten Mittel, stellte ich eine

Reihe von Versuchen an, aus denen folgende Reinigungsmethode hervorging.

Man bereitet eine Lösung von 1 krystallisirtem kohlensauren Natron in 3 Wasser, hängt

die zu reinigenden Pinsel so in diese in einem Cylinderglase (Trinkglase) enthaltene

Lösung, daß sie etwa 2 Zoll von dem Boden des Glases entfernt bleiben, und läßt den

Apparat bei gelinder Wärme (60–70° C.) 12–24 Stunden stehen.

Selten wird eine längere Einwirkung erforderlich seyn. Die eingetrocknete Farbe ist

nun so weit aufgeweicht, daß sie mit Leichtigkeit auf die bekannte Art mit Seife

weggebracht werden kann. Steinhart vertrocknete Pinsel wurden durch dieses Verfahren

wieder brauchbar gemacht.

Wesentlich ist es, die angegebene Temperatur nicht zu überschreiten, da sonst die

Haare, besonders der Borstenpinsel, angegriffen und gänzlich verdorben werden.

Tafeln