| Titel: | Hands' Brennöfen für Ziegel und andere Thonwaaren, beschrieben von Prof. Salvetat in Paris. |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. C., S. 409 |

| Download: | XML |

C.

Hands' Brennöfen für

Ziegel und andere Thonwaaren, beschrieben von Prof. Salvetat in

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1858, S. 457.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Salvetat, über Hands' Brennöfen für Ziegel und andere

Thonwaaren.

Bei Betrachtung der ungeheuren Oefen, in denen die Töpferwaaren gebrannt werden, wird

Jedermann über die beträchtliche Wärmemenge erstaunen, welche in Folge des starken

Zuges dieser Apparate als reiner Verlust in die Atmosphäre entweicht; überdieß ist

die Verbrennung in diesen Oefen eine ganz ungenügende, wodurch ein schwarzer,

dicker, ungesunder Rauch veranlaßt wird, der zu gewissen Zeiten des Brennens den

Himmel verdunkeln kann.

Hr. Hands (bei Hrn. Brandon, Civilingenieur in Paris,

rue des Moulins, Nr. 7) hat diesen beiden Mängeln

beim Brennen von Dachziegeln und Ziegelsteinen auf

folgende Weise mit dem besten Erfolge abgeholfen.

Zwei neben und aneinander liegende Oefen haben eine gemeinschaftliche Esse; jeder

kann 20 bis 30,000 Ziegel aufnehmen. Die Oefen, deren Brennraum einen Kegel mit

einer kugelförmigen Kuppel bildet, sind durch einen gewölbten Gang getrennt, durch

den man zu zwei Räumen gelangt, in denen sich die Brenner aufhalten. Die Herde, auf

jeder Seite drei, oder sechs für jeden Ofen, befinden sich unmittelbar unter den zu

brennenden Gegenständen. Die Verbrennungsproducte ziehen durch Oeffnungen in Bögen,

deren obere Fläche die Sohle des Ofens bildet; sie durchströmen dann die

Materialien, welche sie zur Rothgluth bringen müssen, und entweichen hernach durch eine Oeffnung in der

kugelförmigen Kuppel, welche den Brennraum oben schließt. Die Oefen haben daher

keine Esse wie die gewöhnlichen Ziegelöfen. Ein horizontaler, sich krümmender Canal,

welcher nach den Trockenkammern geht, führt diese, einen

dicken Rauch enthaltenden, noch sehr heißen Gase in Röhren, welche im Trockenraum

circuliren, um die Atmosphäre in demselben auf 30 bis 40º C. zu erhalten. Der

durch das Trocknen der noch feuchten Materialien erzeugte Wasserdampf wird durch

Oeffnungen abgeführt, die mit dem Canale in Verbindung stehen, welcher den Rauch und

die heißen Gase in die Esse führt.

Aus den auf diese Weise, ohne besondern Brennmaterialaufwand geheizten Trockenräumen

gelangen die Gase und der Rauch wieder in den untern Theil des Ofens, indem sie sich

in zwei Ströme theilen, welche zwischen den drei Herdreihen circuliren; dort kommen

sie mit rothglühend gewordenen gußeisernen Platten, welche die Seitenwände der Herde

bilden, in Berührung und verbrennen mit Entwickelung einer bedeutenden Hitze, so daß

in der senkrechten Esse ein sehr starker Zug entsteht; in Folge des Zuges dieser

Esse strömt kalte Luft durch die mit Steinkohlen beschickten Röste der Herde.

Mit zwei Systemen aneinander liegender Oefen, welche an den Enden der Trockenräume

angebracht sind, könnte man continuirlich feuern; denn man kann alsdann stets einen

Ofen im Brande haben, während man einen füllt oder die beiden anderen entleert. Es

ist auf diese Weise leicht, alle drei Tage einen Brand zu machen.

Mittelst Registern kann man die Verbindung der Canäle eines Ofens mit der Esse leicht

unterbrechen, damit ein nicht im Betriebe stehender Ofen während seines Füllens oder

Entleerens abgeschlossen ist.

Man sieht, daß die Hands'schen Einrichtungen leicht

angewendet werden können, und daß einer ihrer Vortheile darin besteht, daß sie sich

ohne große Kosten bei schon vorhandenen Oefen anbringen lassen.

Uebrigens eignet sich das beschriebene Verfahren nicht bloß für Ziegeleien; es kann

mit eben so großem Vortheil bei den Heizapparaten aller derjenigen Industriezweige

angewendet werden, bei welchen Trockenräume eine Hauptrolle spielen; die

Nothwendigkeit eines langsamen, gleichartigen und regelmäßigen Trocknens tritt

jedoch nirgends so gebieterisch hervor, als bei den zu brennenden Thonwaaren, denn

bekanntlich wird ein großer Theil des Ausschusses durch die während des Trocknens

der Waare in derselben entstehenden Risse veranlaßt.

Wir bemerken noch, daß bei dem von Hrn. Hands angewendeten Verfahren die Verbrennung des Rauchs zum Erhitzen

der Gase dient, welche

in Folge der Differenz ihrer Temperatur mit derjenigen der umgebenden Luft den Zug

veranlassen. Hier wären also noch einige Verbesserungen zu realisiren, indem man das

Brennen der Thonwaaren durch gasförmige Brennmaterialien bewerkstelligt; wenn man

die festen Brennstoffe in gasförmige verwandelt, so kann man zur Hervorbringung

hoher Temperaturen auch werthlose oder ohne Flamme verbrennende Brennmaterialien

benutzen; allerdings ist irgend eine Triebkraft erforderlich, um die Luft in den

Generator zu treiben und um die Gase zu verbrennen; diese Kraft können aber

Dampfkessel liefern, welche man über dem Ofen anbringt und mit der verlorenen Wärme

desselben heizt.

Jedenfalls hat Hr. Hands die

Aufgabe welche er sich stellte, nämlich die vollständige Verbrennung des Rauchs und

die ökonomische Heizung der Trockenkammern, praktisch gelöst, und die von ihm in

England erlangten Resultate verdienen alle Beachtung.

Beschreibung des Brennofens für Thonwaaren.

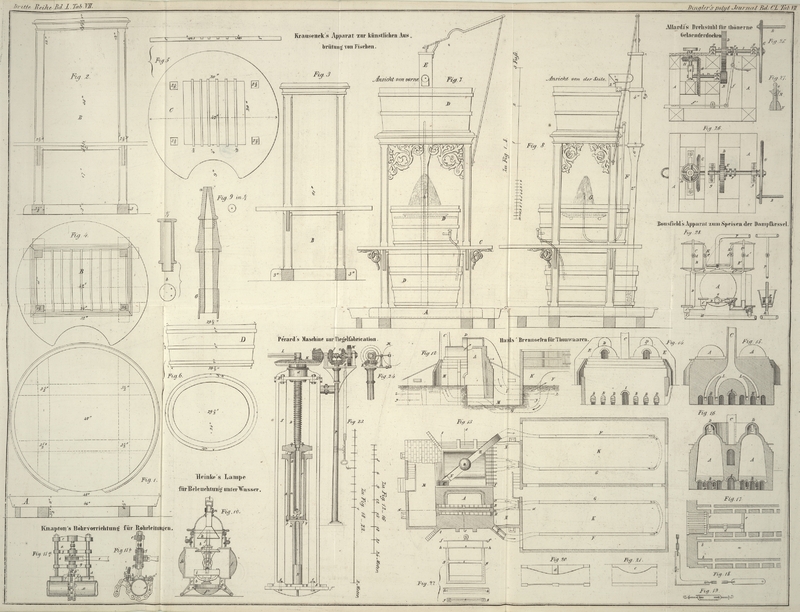

Fig. 12.

Theilweiser Aufriß und Querdurchschnitt eines Ofens nach einer senkrechten Ebene,

welche durch den Brennraum und die Trockenkammern geht, der Linie xx in Fig. 13 entsprechend.

Fig. 13.

Theilweiser Grundriß und horizontaler Durchschnitt durch Ebenen, von denen die eine

nach yy der Fig. 12, im Niveau der

Roste, die andere nach zz, über den Rosten,

durchgeht.

Fig. 14.

Vordere Ansicht der Oefen.

Fig. 15.

Durchschnitt nach einer senkrechten Ebene, der Linie ff in Fig. 13 entsprechend, woraus man die Leitungen der Gase ersieht, welche,

nachdem der Rauch verbrannt ist, in die Esse abziehen.

Fig. 16.

Anderer Durchschnitt, nach einer der vorhergehenden parallelen Ebene, welche der

Linie ss in Fig. 13 entspricht.

In diesen fünf Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstände.

A Brennraum der zwei aneinander liegenden Oefen.

B sechs Roste, von denen drei von vorn und drei von

hinten geschürt werden.

C gemeinschaftliche Esse der beiden Oefen.

D Oeffnung, durch welche die Verbrennungsproducte

entweichen, nachdem sie zum Brennen der in den Oefen befindlichen Thonwaaren benutzt

worden sind.

E geneigter Canal, welcher diese gasförmigen Producte in

die Trockenkammern führt.

F Canal für die Circulation der Gase in den eigentlichen

Trockenkammern.

G Circulationscanal, welcher dem ersten parallel ist und

die Gase nach der Esse zurückführt.

H Canäle, durch welche die mit Wasserdampf beladenen

Gase strömen, nachdem sie, in Folge ihres Durchganges durch die Canale a, a zwischen den eigentlichen Herden, rauchfrei gemacht

worden sind.

I gewölbter Durchgang, welcher den Heizern gestattet

beide Rostreihen zu bedienen.

K Trockenkammern, welche auf gleichförmigen Temperaturen

durch die Wärme erhalten werden, die von den Gasen während ihres Durchströmens

abgegeben wird.

L gabelförmige Canäle, welche durch ihre Vereinigung den

einzigen Canal H bilden, den die von Rauch befreiten

Gase durchströmen, um sich in der Esse C zu

vereinigen.

M, M bedeckte Räume, in welchen sich die Brenner während

des Ofenbetriebes aufhalten.

N Register, mittelst dessen man die directe Verbindung

des Ofens mit der gemeinschaftlichen Esse unterbricht.

Details. – Fig. 17. Theilweiser

horizontaler Durchschnitt der Herde und der Canäle worin der Rauch, welcher aus

jenen entwich, vollkommen verbrannt wird. Diese Figur ist im sechsfachen Maaßstab

von Fig. 13

gezeichnet.

Fig. 18.

Armaturen des Ofens.

Fig. 19.

Schrauben, womit die Armaturen fest angezogen werden können.

Fig. 20. Die

Roststäbe von der Seite und von oben.

Fig. 21. Die

Querstäbe welche den Rost tragen.

Fig. 22. Das

Register und die Falze worin es verschiebbar ist.

a Canal zwischen zwei aneinander liegenden Herden.

b gußeiserne Platten, welche die Wände dieses Canals

bilden und äußerlich von den Herdflammen erhitzt werden; sie verbrennen durch

Contact den Rauch, welchen die Gase mitnahmen.

c Querstäbe, welche den Rost tragen.

d Roststäbe; die Verstärkung in der Mitte erhält die

Stäbe in regelmäßiger Entfernung von einander.

e Registerplatte von Eisenblech, zum Schließen des

Canals, welcher mit der Ofenesse in Verbindung steht.

f Rand, welcher den Lauf des Registers begränzt.

g eiserner Rahmen, worin die Platte e verschiebbar ist.

h Rand des Rahmens welcher den Rand f beim Niedergange des Registers aufnimmt.

i Traverse, um den Rahmen zu steifen.

Tafeln