| Titel: | Beschreibung des Apparats des Rechnungsraths Krauseneck zur künstlichen Ausbrütung von Fischen. |

| Autor: | Krauseneck |

| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. CVIII., S. 425 |

| Download: | XML |

CVIII.

Beschreibung des Apparats des Rechnungsraths

Krauseneck zur

künstlichen Ausbrütung von Fischen.

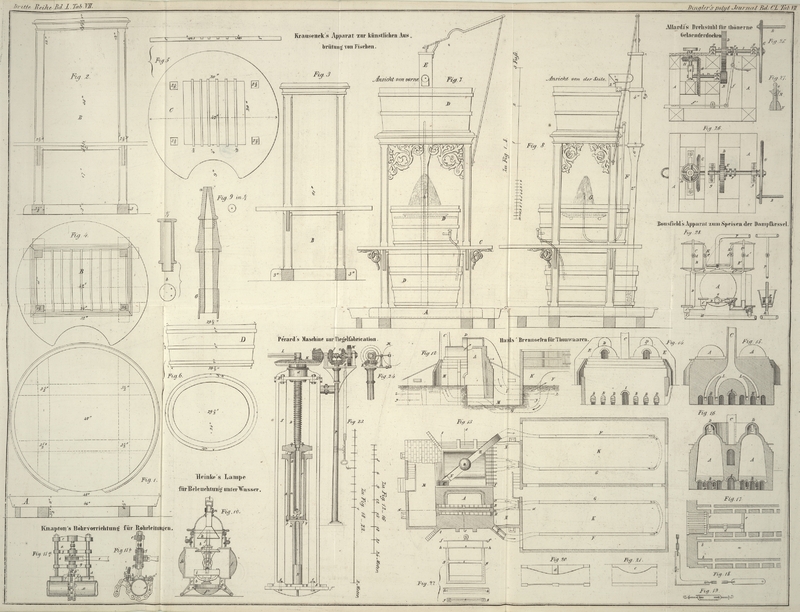

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Krauseneck's Apparat zur künstlichen Ausbrütung von

Fischen.

Es sind gerade die edelsten Fischgattungen, Lachse, Forellen, Aeschen, Huchen etc.,

welche in den kalten Wintermonaten laichen, deren künstliche Ausbrütung deßhalb auch

nur in kaltem fließenden Wasser zwischen 4 bis 8º R. Wärme gelingt. Quellen

im Freien sind meistens dem nachtheiligen äußeren Temperaturwechsel zu sehr

unterworfen, nicht selten der Gefahr muthwilliger oder zufälliger Beschädigung der

jungen Brut ausgesetzt und gewähren bei kaltem Wetter eben keinen angenehmen

längeren Aufenthalt für Pflege und Beobachtung.

Dieß gab Veranlassung, an die zweckmäßige Construirung eines Stuben-Apparats

zur Ausbrütung von Winterfischen zu denken, welcher die Quelle im Freien ohne ihre

Nachtheile vollkommen ersetzt und mit Gewächsen umstellt, sogar als wohlgefälliges

Stubenmöbel dient.

Der Apparat, wovon hier in Fig. 1–9 eine so

vollständige Zeichnung beigegeben ist, daß jeder Tischler seine Anfertigung darnach

übernehmen kann, hat sich bereits in der Anwendung praktisch bewährt. Er wird in

einem ungeheizten, wo möglich der Sonnenseite zugewendeten Zimmer aufgestellt und

mit reinem, kaltem Wasser eines und desselben Brunnens gespeist, wovon täglich zwei

Eimer voll mittelst eines aus Bleirohr gebogenen Hebers dem oberen Gefäße entzogen

und dem unteren Gefäße an frischem Wasser zugesetzt werden. Die Größe der beiden

Wassergefäße und die Ausströmung des Wassers bedingen erst nach Verlauf von vollen 8

Stunden das Aufpumpen desselben vom untersten in das oberste Gefäß, so daß dieß,

Morgens, Mittags und Abends ausgeführt, eine ununterbrochene Ergießung fein

zertheilten, mit dem Sauerstoff der Luft geschwängerten Wassers über die auszubrütenden

Eier und demnächst über die im mittleren Gefäße herangezogenen jungen Fische

herbeiführt.

Wir lassen eine nähere Beschreibung der Theile des Apparats folgen:

Fig. 1. Auf

einem hölzernen Schragen A (3 1/2'' im Quadrat) steht ein aus starkem Zinkblech angefertigtes, mit 3 1/2

Zoll hohem Rande versehenes rundes Untergefäß von 48''

Durchmesser, bestimmt, jede von oben herabträufelnde Feuchtigkeit aufzunehmen und

den Fußboden des Zimmers zu schützen.

In dieses Zinkgefäß hinein und genau auf die Kreuzungspunkte des Schragens (dessen

Form in dem Zinkgefäße punktirt angegeben ist) kommt das in Fig. 2–4 mit

Vorder-, Seiten- und oberer Ansicht dargestellte Holzgestell B zu stehen, dessen Gesimstheil, zum Abheben

eingerichtet, mittelst in die 4 Ständer eingelassener Schraubenspindeln durch

Schraubenmuttern erst dann von oben befestigt wird, wenn die in Fig. 5 mit C bezeichnete, ebenso wie der Gesimstheil (Fig. 4) im

Inneren offene, Behufs Durchlassung etwa durchdringenden Wassers nur durch

eingelassene Stäbe von 1/2'' im Quadrat verbundene runde

Tischplatte, von oben herab auf die an dem Gestelle befindlichen Tragleisten und

Seitenträger herabgelassen worden ist. Die letzteren so wie die

Arabeskenverzierungen des Gestells sind aus 1/4'' dickem

Eichenholz geschnitten und in die Ständer eingefugt. In ihrem hervorstehenden Rande

bietet die Tischplatte den Raum zur Aufstellung hochstämmiger Gewächse, so wie die

Ecken des Gesimses Hängepflanzen aufnehmen können. Der vordere halbrunde Ausschnitt

in der Tischplatte dient außer zum näheren Herantreten auch zum Einstellen eines

Eimers beim Ausheben des Wassers aus den beiden oberen Gefäßen. In dem hinteren

Theile der Tischplatte befindet sich ein (in der Zeichnung nicht angegebenes) rundes

Loch zum Durchlassen des Pumpenrohrs.

Fig. 6. Drei

ovale Bütten D, am besten aus Forlenholz, (Eichenholz

enthält nachtheilige Lohe) mit 3 eisernen Reifen, wovon die obere und untere das für

8 Stunden erforderliche Wasser von etwas über 3 Kubikfuß fassen und 13'' Höhe, oben in der größeren Achse (Durchmesser) 29'', in der kleineren 19''

haben muß, die mittlere dagegen etwas kleiner und minder hoch seyn kann, werden (wie

die beiden Ansichten des Apparats Fig. 7 und 8 ergeben), die obere quer

aufgesetzt, die beiden anderen der Länge nach zwischen die Ständer geschoben, und

die obere bis zum Rande, die mittlere nur bis zur Höhe des Krahnens mit Wasser

gefüllt.

An der hinteren Seite der oberen Bütte, in der Mitte ihres oberen Randes und ebenso

in der Mittte des Gesimstheils des Gestells (die Zeichnung in der Ansicht von der

Seite Fig. 8

ist hierin nicht genau) werden Schellen mit halbkreisförmigen Gelenken, ähnlich

denen, womit die Regenröhren an den Häusern befestigt sind, angeschraubt, um das

Pumpenrohr damit zu umschließen und zu befestigen, welches durch das schon erwähnte

runde Loch der Tischplatte gehend, bis auf den Boden der unteren Bütte reicht.

Fig. 7. E ist eine kleine Saugpumpe, deren Dimensionen aus der

Zeichnung ersichtlich sind, wobei jedoch bemerkt wird, daß im Inneren derselben zu

dem Kolben und der Kolbenstange nur Holz und Leder, kein Eisen zu verwenden ist. Der

aus starkem Eisendraht mit unten umgebogenem Handgriff bestehende Ziehschwengel wird

in einen Haken am Pfosten des Gestells eingehängt.

In der Mitte der hinteren Seite der oberen Bütte, nahe über dem Boden derselben, ist

ein Krahnen von Zinn oder Holz (Messing taugt nicht) eingelassen.

Fig. 8. Ein

daran gestecktes, demnächst durch Bindfaden einfach an die Stange der 2.

Pumpenschelle und unterhalb an das Pumpenrohr befestigtes, an den hinteren Rand der

mittleren Bütte fest angezogenes Bleirohr F von der

(Fig. 9)

in natürlicher Größe angegebenen Dimension, wie solche als Gasleitungsröhren benutzt

werden, leitet das Wasser in die mittlere Bütte und treibt es durch den

hydraulischen Druck in die Höhe. Die Biegungen dieses Bleirohrs finden zwar nach der

Zeichnung erst am Boden des mittleren Gefäßes statt; es ist aber nach der neuesten

Erfahrung zweckmäßiger, diese Biegungen schon in halber Höhe der zweiten Bütte

anzubringen, da hierdurch die Durchbohrung der Brutschüssel zum Durchlaß des Rohrs

erspart wird und die Brutschüssel freier gehandhabt werden kann.

In das nach oben gerichtete Ende des Bleirohrs wird der in Fig. 9 in natürlicher

Größe gezeichnete Aufsatz G, Behufs des Springens und

feinen Zertheilens des Wassers, hineingedrückt. Der unterste Abschnitt in der

Zeichnung ist das Bleirohr, der darüber befindliche ein conisches Stückchen

Holzrohr, zum Eindringen und festen Schließen im Bleirohr zugerichtet; der oberste

Theil, aus 2 Stücken bestehend, ist aus Zinn gedreht, wovon das unterste auf oben

erwähntes Holzrohr fest aufgesteckt wird, das oberste, aus der Spitze bestehende,

zum Abschrauben eingerichtet ist. Die Oeffnung a an

dieser Spitze zum Durchströmen des Wassers muß so klein seyn, daß solche nicht mehr

als eine mittlere Nähnadel umfaßt. Die daneben gezeichnete zweite Spitze zum

Abschrauben b hat 4 solcher Oeffnungen, ist zur

Ausbrütung gerade nicht erforderlich, gewährt aber eine hübsche Fontaine, jedoch mit stärkerer

Wasser-Consumtion. Ist die obere Bütte gefüllt, der daran befindliche Krahnen

zur Regulirung des Wasserabflusses geöffnet und wird anfänglich mit dem Munde etwas

Luft in das Wasserrohr eingeblasen, so springt das Wasser fast bis zum Boden der

oberen Bütte und fällt in feine Perlen zertheilt auf die darunter aufgestellte

Brutschüssel, von welcher es über deren Rand in die Bütte abfließt. Der Abfluß des

Wassers aus der mittleren Bütte in die untere erfolgt durch den auf 4 Zoll Höhe

angebrachten Zinn- oder Holzkrahnen, von welchem ein angestecktes gebogenes

Bleirohr oder ein Gummischlauch in die untere Bütte führt.

Die Brutschüssel selbst ist eine gewöhnliche runde, nicht zu flache

Fayence-Schüssel von etwa 15'' Durchmesser. Sie

steht auf zwei in die Quere der Mittelbütte, in der Höhe ihres Wasserniveau's,

befestigten Holzstäben, wird mit rein gewaschenem, fein gesiebtem, körnigem Flußsand

etwa 1/4 Zoll hoch belegt und darauf die auszubrütenden Fischeier so mittelst eines

breiten weichen Haarpinsels ausgebreitet, daß sie nicht aufeinander liegen. Man kann

in solcher Schüssel mehrere tausend Eier zugleich ausbrüten. Hat man verschiedene

Eier, so wird jede Sorte in ein besonderes kleines Fayence-Tellerchen oder

flache Untertasse gebracht und diese auf die Brutschüssel so gestellt, daß die

herabfallenden Wasserperlen sie treffen.

Nach 3 bis 4 Wochen schlüpfen die jungen Fischchen nach und nach aus, indem sie die

Membrane des Eies durchstoßen, bewegen sich auf dem Boden des Gefäßes und kauern auf

Häufchen gedrängt nebeneinander. Sind alle Eier ausgeschlüpft und zeigt sich

stärkere Unruhe unter den jungen Fischen, so werden solche durch sanfte Neigung der

Brutschüssel und mit Hülfe des Pinsels in das dann gleichfalls mit Flußsand belegte

und mit reinen Kieselsteinen von Pflaumengröße stellenweise versehene mittlere

Wassergefäß hineingelassen, wo man sie noch Monate lang erhalten kann. Doch ist

alsdann erforderlich, daß der Abfluß des Wassers aus der Mittelbütte in die untere,

durch ein an das nach Innen durchgehende Krahnenrohr angestecktes Sieb einer kleinen

Gießkanne abgeschlossen werde, damit die jungen Fische nicht entschlüpfen. Sobald

sie ihre bis dahin ihre Ernährung bietende Nabelblase verloren haben, werden sie mit

gekochtem, in dünne Scheiben geschnittenen, auf der Herdplatte gedörrten, demnächst

mittelst eines breiten Messers zu Mehl zerriebenen Rindfleische, welches auf die

Oberfläche des Wassers gestreut wird, oder mit Karpfen- oder anderem kleinen

Fisch- oder Froschlaich, als ihre erste Nahrung, gefüttert. Dabei darf aber

die Erneuerung des Wassers nicht unterlassen und muß für periodische Entfernung der

in wolkige Massen sich sammelnden unverzehrten älteren Fleischtheilchen gesorgt

werden. Sehr gedeihlich für die längere Aufzucht sind Wasserpflanzen in dem Wassergefäße,

die in Unterschalen von Blumentöpfen, mit etwas Gartenerde versehen, gepflanzt, dann

aber, um die Auflösung der Erde durch das Wasser zu verhüten, mit Flußsand bis zum

Rande der Schale gefüllt, in die Bütte hineingesetzt und bei deren Reinigung

herausgehoben werden. Auch lieben die Fische einen dunklen Aufenthaltsort zur Ruhe

und Schlaf, schlüpfen daher unter die hineingelegten Steine und sammeln sich gern

unter ein auf Steine hohl gelegtes umgekehrtes Porzellangefäß sobald es dunkel wird.

So sind in dem Apparate junge Fische 8 Monate lang nicht nur erhalten, sondern

größer gezogen worden und gesund geblieben.

Wer mit der künstlichen Ausbrütung und Aufzucht junger Fische sich befassen will,

findet genügende Belehrung darüber, sowie Anweisung über die Bezugsquellen

befruchteten Rogens etc., in den beiden, jedes für 15Sgr. in allen Buchhandlungen zu

habende Schriften:

„Die künstliche Fischerzeugung nach den Erfahrungen der Fischzuchtanstalt

des General-Comité's des Landwirthschaftlichen Vereins von Bayern,

von Dr. Fraas. 2.

Auflage. München 1854. Cotta.“

„Die neuesten und wichtigsten Verbesserungen in der Fischzucht, oder

praktische Anleitung durch künstliche Befruchtung des Fischrogens alle

fließenden und stehenden Gewässer auf leichte und wohlfeile Weise mit Fischen

jeder Gattung sehr zahlreich zu besetzen, von Coste.

Quedlinburg und Leipzig. Basse. 1853.“

Ein die neuesten Erfahrungen mitumfassender sehr belehrender Aufsatz über den

Gegenstand, von Carl Vogt, findet sich in dem 2. Hefte

der bei Brockhaus erscheinenden Monatsschrift:

„Die Zeit.“

Die Local-Abtheilung

Coblenz des landwirthschaftlichen

Vereins für Rheinpreußen.

Tafeln