| Titel: | Bréguet's elektromagnetischer Wecker. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. V., S. 16 |

| Download: | XML |

V.

Bréguet's

elektromagnetischer Wecker.

Aus Armengaud's Génie industriel, November 1858, S.

225.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bréguet's elektromagnetischer Wecker.

Bei den zu verschiedenen Zwecken dienlichen elektromagnetischen Geläuten ist es von

Wichtigkeit die verschiedenen Theile des Apparates so viel wie möglich zu

vereinfachen, damit der Strom so direct und rasch wie möglich nach den Theilen des

Glockenwerkes hingeleitet werden kann.

Der von Bréguet construirte Apparat entspricht den

Anforderungen an diese Instrumente vollkommen und zeichnet sich durch große

Einfachheit der Ausführung aus. Anstatt den Hammer durch ein Kurbelsystem wie

gewöhnlich bewegen zu lassen, bedient er sich einer neuen excentrischen Anordnung,

welche die Glocke in der Mitte des Apparates anzubringen gestattet. Dieses

Excentricum trägt ein Röllchen, um welches ein gabelförmiger Hebel oscillirt, an den

der Hammer der Glocke befestigt ist. Die Scheibe, welche dieses excentrische

Röllchen trägt, ist an ihrem Umfange mit einem stählernen Ansatze versehen, mit

dessen Hülfe die Bewegung dieses Rades durch eine mittelst Federkraft angedrückte

verticale Stange augenblicklich und zwar unter einem Vorsprung angehalten wird, an

den sich der Ansatz legt. Letzterer ersetzt mit Vortheil die Feder, welche bei den

älteren Weckermechanismen zu gleichem Zwecke angewendet wurde, die aber häufig

zerbrach.

Bei dem in Rede stehenden Apparate wurde als Armatur die runde Form gewählt, welche

nach dem Ergebniß der neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen die

vortheilhafteste ist. Sie ist außerdem hohl, daher unbeschadet ihrer magnetischen

Eigenschaften leichter.

Diese Armatur ist an einer flachen und biegsamen Feder befestigt, wodurch die bei

fast allen telegraphischen Apparaten eingeführte wurmförmige Feder und ebenso die

beiden Schrauben, welche bei diesen Apparaten die flache Armatur tragen, entbehrlich

sind.

Bevor wir in die Details des elektrischen Glockenapparates eingehen, sey noch

bemerkt, daß die so construirte Armatur selbst ein Magnet seyn kann. In diesem Falle

würde sie angezogen, so lange der elektrische Strom nicht durch die Spulen geht, und

mit großer Kraft abgestoßen, sobald der Strom wieder hergestellt ist.

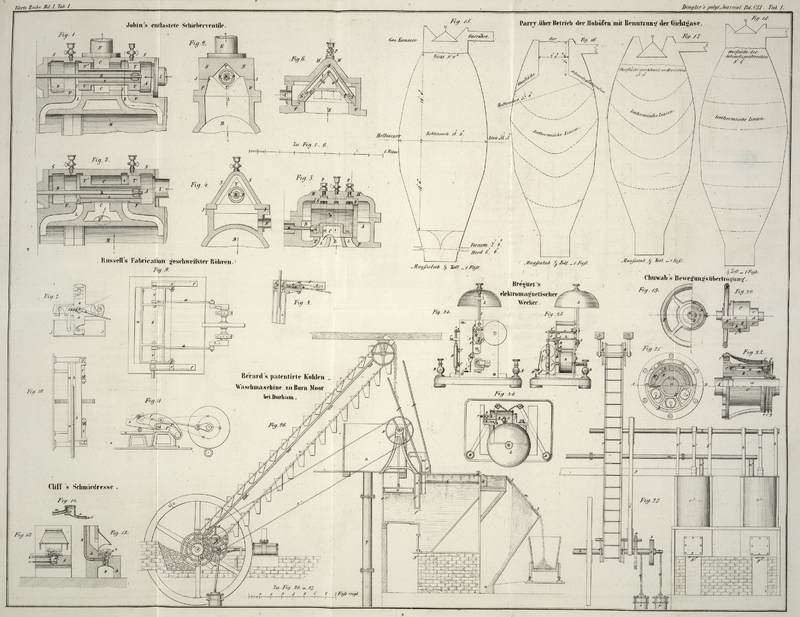

Fig. 23

stellt den Apparat in der äußeren Vorderansicht mit dem Durchschnitte der

Glocke,

Fig. 24 im

Grundrisse,

Fig. 25 in

der Seitenansicht dar.

Von den beiden Polen A und B

gelangt der Strom durch die Klemmschrauben A¹,

B¹ nach den Spulen C, um auf den Elektromagneten zu wirken. Dieser zieht die an die flache

Feder m befestigte Armatur D

an. Die Feder enthält an ihrem Ende einen Stift a, der

mittelst eines zweiten Stiftes b¹ einen Hebel b unterstützt. Beide Stifte sind zur Erleichterung ihrer

Uebereinanderlagerung schräg zugeschnitten. Die Schrauben c reguliren die Weite der Bewegung der Armatur.

Sobald die durch den Elektromagneten C angezogene Armatur

D sich nähert, löst sich ihr Stift von dem des

Hebels b aus und dieser sinkt unter dem Einflusse einer Feder

d herab. Bei dieser Bewegung ertheilt der Hebel b einer Achse e eine

Drehung. Diese Achse trägt an ihrem Ende, d.h. an der dem Apparate

gegenüberliegenden Seite, einen Daumen E, welcher ein

langes Stück F zurückstößt, das um den Punkt f oscillirt und durch eine Feder d¹ beständig gegen den Daumen angedrückt wird.

Diese Zurückbewegung der Stange F löst alsdann einen an

dem Umfange der Scheibe G angebrachten Stift g aus. Die Achse h, an deren

Ende die Scheibe G befestigt ist, wird mit Hülfe des

Getriebes i durch ein Uhrwerk in Thätigkeit gesetzt.

Sobald auf diese Weise durch Auslösung des Stiftes g die

Feder der Trommel R in Wirksamkeit tritt, setzt das

Getriebe p das an seiner Achse befestigte Excentricum

Z in Umdrehung. Dieses bietet der Stange F seinen cylindrischen Theil dar, um sie in der Lage zu

erhalten, in welche sie durch den Daumen E gebracht

worden war. Die Scheibe G selbst, welche das

excentrische Röllchen I trägt, erhält eine rasche

Rotation, und da dieses Röllchen zwischen den beiden Zinken des gabelförmigen Hebels

H läuft, so wird dieser nebst seiner Stange l und dem Hammer K in

Oscillation um den Punkt k versetzt. Der Hammer schlägt

daher während der Bewegung des Rades G gegen die Wände

der Glocke.

Sobald der Elektromagnet seinen Magnetismus verliert, bringt die flache Feder m die Armatur D wieder in

ihre verticale Stellung zurück. Die an der Seitenfläche des Zahnrades M angebrachten Stifte o

begegnen alsdann einer an der Achse e befestigten Stange

n, was sie in die verticale Lage zurückführt. Diese

Bewegung der Stange n veranlaßt den Arm des Hebels b in seine ursprüngliche Lage zurückzusteigen, wodurch

der Stift b¹ mit dem Stift a der Armatur in Berührung gebracht wird, wie in Fig. 25 ersichtlich. Da

der Daumen E und das Excentricum nun wieder in ihre

Ruhelage (Fig.

23) gelangen, so bringt die Feder d¹

die Stange F in ihre ursprüngliche Lage zurück, der

Stift g legt sich unter den Vorsprung f¹, wodurch die Scheibe G und mitbin auch der Hammer und das ganze Uhrwerk in Stillstand gesetzt

wird.

Tafeln