| Titel: | Bérard's patentirte Setzmaschine zur Aufbereitung der Steinkohlen. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. VI., S. 19 |

| Download: | XML |

VI.

Bérard's patentirte

Setzmaschine zur Aufbereitung der Steinkohlen.

Aus der Zeitschrift für das Berg-, Hütten-

und Salinenwesen in dem preußischen Staate, 1858, Bd. VI S. 97.

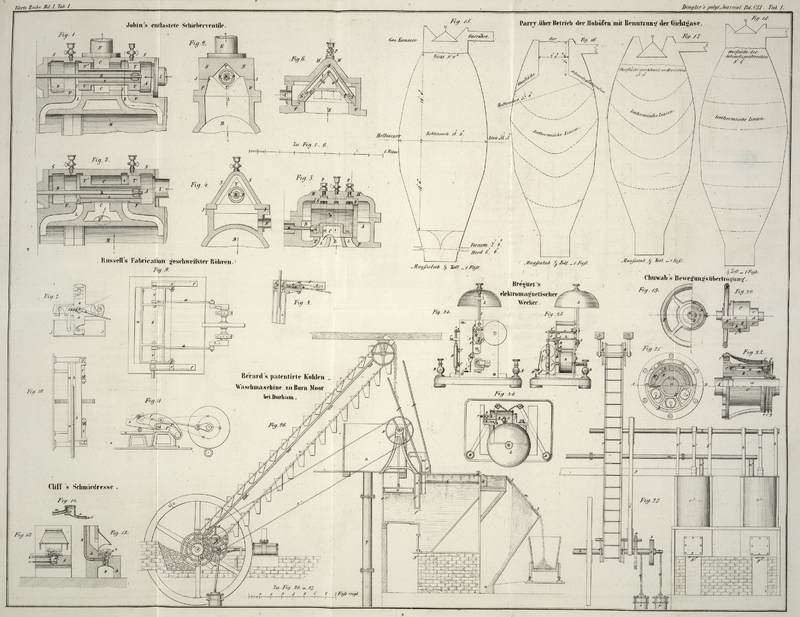

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bérard's Setzmaschine zur Aufbereitung der

Steinkohlen.

Die in neuester Zeit zur Anwendung gekommene Aufbereitung der Kohlen, welche zuerst

in Sachsen auf den Steinkohlengruben des Plauenschen Grundes bei Dresden in Aufnahme

kam und sich von hier aus nach Westphalen, dem Rheinlande und nach Belgien

fortpflanzte,Wir haben im polytechn. Journal bereits drei Apparate zur nassen Aufbereitung

der Steinkohlen mitgetheilt; den Apparat von Marsilly in Bd. CXVIII S. 265, denjenigen von Meynier in Bd. CXXVI S. 11, und denjenigen von

Frölich in Bd. CXXXII S. 331.A. d. Red. ist auch in neuester Zeit in England (obgleich in Hinsicht auf die enormen

Massen der Production an Kohks noch höchst unbedeutend) eingeführt worden, als der

Aufbereitung der Kohlen, namentlich hinsichtlich der Billigkeit ihres Waschprocesses

in Belgien durch Bérard's patentirte Setzmaschine

ein neuer Aufschwung gegeben worden ist. Auch hier hat man die Erfahrung gemacht,

wie wichtig es ist, zur Darstellung von schönen, reinen und festen Kohks, eine von

Bergen und Grubenschmand gänzlich befreite Kohle verwenden zu können, obgleich auch

nicht selten die Ansicht geltend gemacht wird, daß diese Bestandtheile, wenn sie

nicht in allzu großem Maaße vorhanden sind und nicht bis zu 7 und 8 Proc. an

Aschengehalt ausmachen, einen unwesentlichen und unbedeutenden Nachtheil auf die

Heizkraft ausüben. Mag diese Behauptung auch dahin gestellt seyn, so ist doch, wie

die Erfahrung täglich beweist, nicht zu läugnen daß ein unreines Kohksstück an

Ansehen ungemein verliert und durch seine fremdartigen Bestandtheile an Schiefer

etc. etc. an Zerbrechlichkeit zunimmt; namentlich wird man bei einem weiten

Transport ungemein vielen kleinen Kohksabfall zu erwarten haben. Von der mechanisch

reinen Beschaffenheit der Kohlen hängt daher nicht allein der Aschengehalt, sondern

auch die Quantität der größeren und kleineren Stückkohks, ihre Zerbrechlichkeit ab.

Durch die Aufbereitung können aber auch selbst mittelmäßig gute Kohlen zur

Darstellung von Kohks von ganz vorzüglicher Beschaffenheit verwandt werden. Eine sehr vollkommene

und wenig kostspielige Aufbereitung habe ich auf der Station Fence Houses in der

Grafschaft Durham beobachtet.

Hr. Murisson, ein französischer Ingenieur, verwendet hier

zur Kohksdarstellung die unansehnlichsten Kohlen von einer in der Nähe liegenden

Grube und theilte mir mit, daß dieselben früher zu einem Spottpreise zum Brennen von

Kalk und Ziegeln verkauft und nur zur Verhütung ihrer Selbstentzündung aus der Grube

herausgefördert worden seyen. Es sind deßhalb nur Gruskohlen mit kleinen Stücken bis

zur Wallnußgröße, welche jedoch sehr stark mit Schwefelkies und kleinen

Schiefertheilen vermengt sind. Hr. Murisson bedient sich

seit einigen Jahren zum Waschen dieser Kohlen mit großem Erfolge der Bérard'schen Wäsche, auf welche er in Gemeinschaft

mit Hrn. Bérard patentirt ist und hat durch

mehrfache Verbesserungen und praktische Erfahrungen an der Maschine, obgleich

dieselbe in Belgien keine günstigen Resultate lieferte und dort nirgends anders als

in Brüssel zur Anwendung kam, in Liverpool so schöne Resultate mit der Aufbereitung

schlechter Kohlen erreicht, daß ihre Einrichtung, namentlich im nördlichen Theile

von England, und das Waschen der Kohlen immer mehr in Ausführung kommt.

Es ist mir nur mit großer Mühe gelungen in die Waschanstalt zugelassen zu werden und

die Maschine zu sehen. In der beigefügten Zeichnung, Fig. 26 und 27, habe ich

es jedoch versucht, eine Zusammenstellung des ganzen Waschapparates zu liefern, in

welcher freilich hie und da einzelne Theile, namentlich in Bezug auf die Größe des

Zwischengeschirres, der Zahn- und Kämmräder der Maschine, mit der

Wirklichkeit nicht ganz genau übereinstimmen möchten; in der Construction und

Anordnung der einzelnen Theile sind sie indessen genau der Wirklichkeit getreu.

Die Einrichtung ist folgende: Eine liegende Maschine von circa 12 Pferdekräften mit einem Cylinder von 12 Zoll Durchmesser und

14–15 Zoll Hub bewegt durch ihre Flügelstange a

die horizontale Welle b, auf welcher eine Trommel e aufsitzt, die wiederum durch zwei parallel laufende

Ketten ohne Ende e mit einer zweiten Trommel d von gleichem Durchmesser in Verbindung gesetzt ist.

Zwischen diesen beiden Ketten sind 46 Stück bewegliche schmiedeeiserne Kasten von

Trapezform und zwar 18 Zoll Länge, 12 Zoll Höhe und 8, resp. 4 Zoll Breite

angebracht, welche sich durch die stete rotirende Bewegung der Schwungradachse b mit den an der Trommel herabgestürzten, zum Waschen

bestimmten unreinen Kohlen, wie die Kübel eines Paternosterwerks von selbst füllen

und auf einer unter 45 Grad geneigten Bahn, auf zwei parallelen Tragebäumen, bis zur

zweiten Trommel in die Höhe gezogen werden. Hier stürzen diese Kasten von selbst aus, werfen ihren

Inhalt in ein aus Bretern zusammengestoßenes viereckiges Gerinne f, auf dessen Boden sie in ein horizontal liegendes

Gerinne g herabgleiten. Durch aus einem besonderen

Behälter h zufließendes, reines Wasser werden dieselben

durch das letztere Gerinne g auf die Siebe der

hydraulischen Setzsiebmaschine gebracht, der eigentlichen Waschoperation hier

unterworfen und dann von selbst über den vorderen Theil des Siebes bei k ausgetragen. Durch den abfließenden Wasserstrom werden

sie von hier auf eine schief gestellte Tafel l

getrieben; sie gleiten dann auf dieser mit dem Wasserstrom über ein sehr feines, aus

Kupferdraht geflochtenes Sieb herab, trennen sich hier vom Wasser und gelangen dann

in den unter die Tafel aufgestellten Wagen, in welchem sie zu den Kohksöfen gebracht

werden. Das Wasser fließt sodann auf einer zweiten Tafel in das Gerinne n und durch dieses zur Abklärung in zwei Reservoire, aus

denen es wieder, sobald es sich geklärt hat, durch eine 10zöllige Saugpumpe o (Fig. 27) von 10 Zoll Hub

und durch die Druckpumpe p von gleichem Hub und gleichem

Durchmesser in den Steigröhren q dem Wasserbehälter h zugehoben wird. Die Bewegung der Pumpe erfolgt, wie

aus der Zeichnung hervorgeht, durch ein Vorgelege r,

welches auf der Achse b aufsitzt und in ein Kammrad s mit einem Krummzapfen t

und Zuggestänge u eingreift.

Der Kolben v der hydraulischen Setzmaschine wird durch

die Maschine vermittelst des auf der Achse b

angebrachten Kammrades w, des Zahnrades x und der beiden durch einen Riemen ohne Ende z' angespannten Trommeln y

an einer horizontalen und in den Bocklagern b'

eingelegten Achse z auf- und niederbewegt; diese

Achse ist in der Mitte zwischen zwei zu einander gehörenden Bocklagern zu einem

Krummzapfen von 1 1/8–1 1/4 Zoll Hubhöhe ausgebogen, gibt daher dem Kolben

durch die Stange a nicht mehr als 2 1/4–2 1/2

Zoll Hub.

Der massive Kolben v aus Gußeisen von 6 Zoll Höhe bewegt

sich in einem gußeisernen Kasten von 52 Zoll Höhe und 3 Fuß innerem Durchmesser,

liegt 14 Zoll vom oberen Rande und drückt das Wasser durch eine viereckige 17 Zoll

hohe und 40 Zoll lange Oeffnung f' in einen daneben

stehenden 40 Zoll weiten und 60 Zoll langen viereckigen Kasten von Gußeisen, in

welchen das Sieb i 11 1/2 Zoll unter dessen oberer Kante

und 10 1/2 Zoll unter dem jedesmaligen Wasserspiegel zu liegen kommt. Dasselbe ist

nicht wie gewöhnlich aus einzelnen Drähten geflochten, sondern besteht aus einer

einzigen 5 Fuß langen und 40 Zoll breiten Kupferplatte, in welche runde Löcher

geschlagen sind. 25 dieser Löcher gehen auf den Quadratzoll Fläche dieses Netzes,

welches mit Nr. 10 von Tylor u. Pace, metal perforators, 3 Queen Street Cheapside in London bezogen worden ist. An den beiden Seitenflächen

des Kastens ist diese Platte, ihrer Länge nach, auf 1zöllige Latten aufgenagelt,

bewegt sich mit ihrem obern hintern Ende in kleinen Angeln und wird durch die

Stellschraube d' auf der innern Fläche des Kastens an

eine in demselben hervorstehende Rippe angezogen. Sobald jedoch das Sieb mit Bergen

angefüllt ist und gereinigt werden muß, wird die Stellschraube gelöst, wodurch die

Berge durch den Stoß des Wassers zu beiden Seiten, hauptsächlich aber an der

vorderen Seite ausgetragen werden, ohne den Gang der Maschine zu unterbrechen. Die

Berge, sowie auch das durch das Sieb gegangene Grubenklein (Mehl), gleiten beim

Hinabfallen auf einer im Kasten angebrachten, unter 45 Grad geneigten schiefen Ebene

herab und werden während des Betriebes der Maschine durch einen im Boden

angebrachten Schieber aus dem Kasten abgelassen und sodann auf die Halde

ausgelaufen.

Bei der Wirkung eines jeden Kolbenstoßes werden, wie bei allen Setzmaschinen mit

festen Sieben, durch das Wasser die leichteren Kohlentheile in die Höhe getrieben

und, beim Aufgehen des Kolbens, über den schwereren Theilen, welche sich nach ihrem

relativen Gewicht und ihrer specifischen Schwere über einander schichten,

abgelagert. Ist das damit verbundene Zurückgehen des Wassers bedeutend, so werden

die kleinen Theile bei dem geringen Unterschiede der specifischen Schwere zwischen

Schiefer und Kohlen angesaugt und auf das Sieb gedrückt, ohne sich nach ihrem

relativen Gewichte sondern zu können.

Aus der Erfahrung hat man den Hub des Kolbens daher sehr gering, 2 1/2 Zoll im

Maximum und 2 4/4 Zoll im Minimum, gefunden, und sucht diese geringe Höhe durch eine

große Anzahl der Hübe zu ersehen. Bei einem regelmäßigen Gange der Maschine und 2

1/2 Zoll Kolbenhub habe ich 95 Auf- und Niedergänge des Kolbens in der Minute

beobachten können; man versicherte mich jedoch, daß die Maschine auch mit 140 Hüben

noch gut arbeiten würde und solche in der Regel auch machte. Durch diese schnelle

Wirkung des Kolbens wird das Wasser in einer wellenförmigen Bewegung erhalten,

wodurch die Kohlen in ein stetes Wogen gebracht und durch die kleinen, kaum

sichtbaren Wellen über die Brücke k ausgetragen werden.

Es ist einleuchtend, daß dieses Austragen, so wie der regelmäßige Gang des

Waschprocesses nur dann continuirlich stattfindet, wenn das abfließende Wasser durch

frisches Wasser in derselben Quantität ersetzt wird. Um dieses zu bewerkstelligen,

steht eine über dem Siebe, mit der Achse z parallel

laufende Röhre m' mit dem Wasserbehälter h in Verbindung, durch welche dem Setzkasten mittelst

der senkrechten Röhre n' reines Wasser unter dem Siebe

zugeführt wird.

Nach einer ungefähren Berechnung kann das ganze Quantum Wasser für ein Sieb

4–5 Kubikfuß Wasser pro Minute betragen, wovon

circa 1–2 Kubikfuß als Ersatz anzunehmen

sind.

Die Kohlen welche auf diese Weise gewaschen werden, sind ganz frei von fremden

Bestandtheilen und liefern sehr schöne Kohks, die namentlich wegen ihres

Silberglanzes, ihrer Festigkeit und Reinheit einen besonderen Ruf erlangt haben und

theils nach Frankreich und den Ostseehäfen, theils ins Inland versandt werden.

Beim Waschproceß ist indeß darauf zu sehen, daß ein möglichst gleiches Korn der

Kohlen dem Processe unterworfen wird, und daß namentlich größere Stücke durch einen

Rätter von den kleinen Stücken getrennt werden, damit die Wirkung des Wassers nur

auf die Dichtigkeit und die specifische Schwere der zu separirenden Massen erfolgt.

Vier Arbeiter können auf diese Weise in der zwölfstündigen Schicht, wenn die

Maschine bloß zwei Siebe in Bewegung setzt, 60 Wagen à 3 Tonnen = 180 Tonnen, auch wohl bis zu 200 Tonnen waschen, und

es werden demnach die Selbstkosten des Waschens ohne Verschleiß

1) an Lohn für einen Maschinenwärter zu

1 Thlr.

10 Sgr.

2) an Lohn für einen Auslader zum Ausstürzen der

Kohlen

1 „

10 „

3) an Lohn für einen Arbeiter und dessen Gehülfen an dem

Siebe

2 „

– „

4) an Unterhaltung der Maschine

2 „

10 „

–––––––––––––

in Summa

7 Thlr.

– Sgr.

bei den hohen Arbeitslöhnen oder pro Scheffel auf 0,8 Pf. zu stehen kommen.

Wird hierzu der Verlust an Kohlen durch das Waschen, welcher auf 15 Proc. reichlich

in Anschlag gebracht werden kann, in Anrechnung gezogen, und der Werth der Tonne zu

3 Shil. angenommen, so kommt eine Tonne

an Waschkosten auf

1 Sgr. 4 Pf.

an Verlust von Kohlen

4 „

6 „

––––––––––

in Summa auf

5 Sgr. 10 Pf.

zu stehen.

Nach den mir gewordenen Mittheilungen sind diese Kosten im Durch schnitt nur zu 5 D.

pro Tonne anzunehmen; sie sollen jedoch auch mit

unter zu 6 D. zu stehen kommen und werden daher pro

Scheffel 3 Pf. betragen.

Bringt man hierzu noch die größere Leistung der Maschine, welche für vier Siebe Kraft

genug besitzt, in Betracht, so werden sich die Kosten noch um etwas ermäßigen; sie

werden aber gegen die hydraulischen Setzmaschinen, welche durch Menschenkräfte in

Betrieb gesetzt werden, in Bezug auf Waschkosten wenigstens um das Doppelte und

Dreifache geringer anzunehmen seyn.

Busse.

Tafeln