| Titel: | Verbesserungen an den Schraubenwinden, von Hrn. Lemonnier. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XXII., S. 95 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen an den Schraubenwinden, von Hrn.

Lemonnier.

Aus

Armengaud'sGénie

industriel, Octbr. 1858, S. 203.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Lemonnier's Verbesserungen an den Schraubenwinden.

Die jetzigen Wagenwinden gestatten wegen ihrer Einrichtung nur eine sehr beschränkte

Benutzung. Der Erfinder war bemüht, diese durch die hier zu beschreibenden

Abänderungen und Verbesserungen (patentirt in Frankreich am 20. März 1858) auszudehnen; sie bestehen:

1) in einer neuen Bewegungsart der Schraubenspindel, nämlich mittelst eines

Schraubenrades und einer Schraube ohne Ende, an deren Welle man eine oder zwei

Kurbeln anbringt;

2) in der Methode, nach Belieben die eigentliche Winde von ihrem Sockel abnehmen zu

können, um sie entweder als gewöhnliche, leicht transportirbare Wagenwinde zu

benutzen, oder, auf den Sockel gestellt, als Winde mit zwei Bewegungen zu anderen

Zwecken zu verwenden;

3) in der Beweglichkeit der Winde auf dem Sockel, in gerader Richtung nach Links und

nach Rechts, wobei sie unter verschiedenen Winkeln gestellt werden kann.

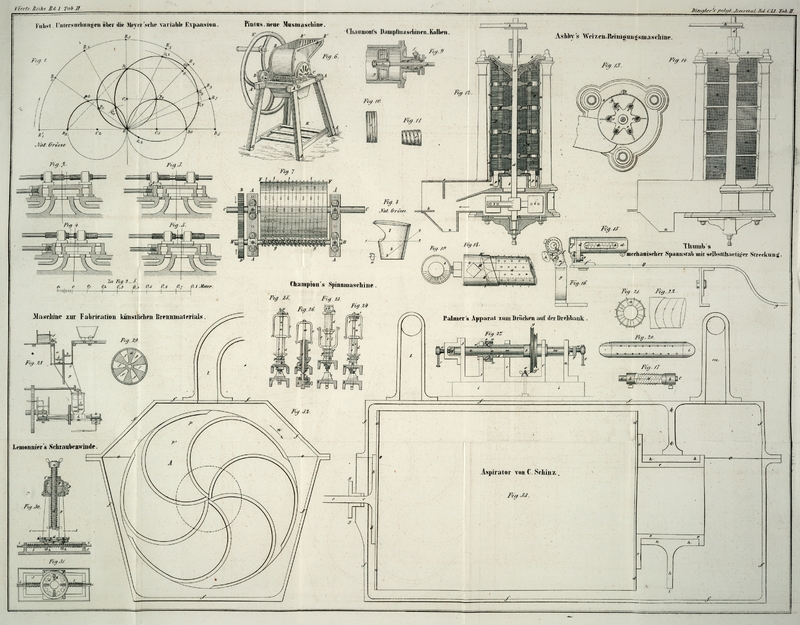

Fig. 30 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Winde und deren Sockel.

Fig. 31 ist

ein horizontaler Durchschnitt in der Höhe der Linie 1–2.

Die eigentliche Winde besteht immer aus einer Schraubenspindel mit flachen Gängen A, welche am obern Ende mit der gewöhnlichen Gabel a versehen ist. Diese Spindel bewegt sich auf-

und abwärts, dreht sich aber nicht, da sie unten durch eine Scheibe e zurückgehalten wird, die mittelst vier Ausschnitten

zwischen den vier Ständern F biegt.

Dagegen dreht sich die Mutterschraube B, ohne ihre

Stellung zu verlassen, indem sie oben durch den Hals C

in derselben festgehalten wird.

Diese Mutterschraube ist mit einem Rad mit vertiefter schraubenförmiger Verzahnung

b versehen, in welches eine Schraube ohne Ende D eingreift.

Letztere liegt in zwei Zapfenlagern c, welche an dem

Halse C angebracht sind; ihre Zapfenenden haben

quadratische Angriffe, an welche Kurbeln gesteckt werden.

Die Mutterschraube ruht und dreht sich frei auf einem eisernen Ring E, welcher aus vier senkrechten Säulen F ruht, deren untere Enden durch die Schrauben g mit einer Scheibe G

verbunden sind.

So eingerichtet, ist die Wagenwinde vollständig und kann als solche überall

angewendet werden; man braucht nur mittelst einer oder beider Kurbeln die Schraube

D zu drehen, wodurch die Schraubenmutter B mittelst des Rades b

ebenfalls gedreht wird; die Schraubenspindel A geht dann

auf- oder abwärts, je nachdem man die Kurbel rechts oder links dreht.

Um die Wagenwinde zu vervollständigen, d.h. um eine Bauwinde daraus zu machen, setzt

man sie auf den Wagen H, an welchen zwei mit

Muttergewinden versehene Ohren h gegossen sind. Durch

diese Mutterschrauben geht eine Spindel I, die im Innern

des gußeisernen Sockels J angebracht ist.

Die Schraube I ist an den Enden mit zwei quadratischen

Zapfen i versehen, auf welche man Kurbeln stecken und

durch deren Drehung den Wagen nach rechts und links verschieben kann, und zwar bis zu dem einen oder dem

anderen Ende des Sockels. Diese Anordnung des Sockels bietet nichts eigenthümliches

dar, wohl aber diejenige des Wagens, welche den Vortheil gewährt, daß man die Winde

unter verschiedenen Winkeln auf den Sockel stellen kann. Hierzu braucht man nur die

Winde zu heben und sie so zu drehen, daß die vier Schrauben g in vier von den zwölf entsprechenden Löchern k treten können, mit denen die kreisrunde Platte H, welche den Wagen bildet, versehen ist.

Diese Platte ist überdieß mit vier kleinen Erhöhungen h'

versehen, die ihr als Führer auf dem Sockel dienen, und mit einem kreisrunden Rande

k', in dessen Inneres die Scheibe tritt, welche

einen Theil der Wagenwinde bildet. Dieser Rand genügt, um die Winde auf dem Wagen zu

erhalten und macht jede andere Befestigungsweise unnütz. Diese sehr einfache

Anordnung gestattet die Last zu theilen, wenn der Apparat transportirt werden soll,

wo dann ein Mann die Winde und ein anderer den Wagen trägt.

Letztere Bedingung ist zur leichtern Benutzung des Apparates sehr wichtig, besonders

beim Eisenbahnwesen, wo er einerseits als gewöhnliche Wagenwinde und andererseits

als vollständige Bauwinde dienen kann.

Tafeln