| Titel: | Victor Thumb's und Comp., Mechaniker in Bludenz (Vorarlberg), mechanischer Spannstab mit selbstthätiger Streckung; beschrieben von Fr. Kohl. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XXIV., S. 100 |

| Download: | XML |

XXIV.

Victor Thumb's und Comp.,

Mechaniker in Bludenz (Vorarlberg), mechanischer Spannstab mit selbstthätiger Streckung;

beschrieben von Fr.

Kohl.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1858 S. 265.

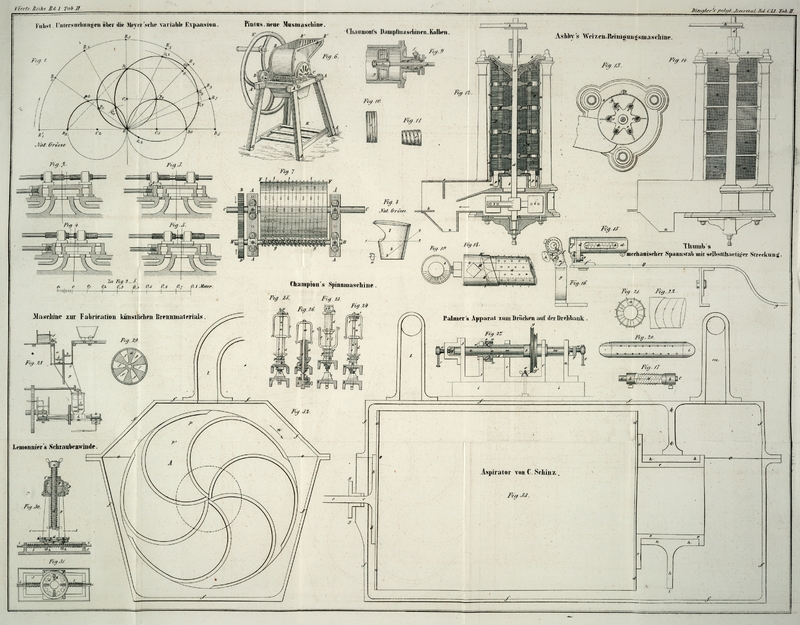

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Thumb's mechanischer Spannstab mit selbstthätiger

Streckung.

Die Hauptoperationen am Kraftstuhle sind in mannichfacher Weise erzielt und

selbstthätige Mechanismen auch zum Breithalten der Waare anwendbar gemacht worden.

Von den verschiedenen mechanischen Spannstäben welche in Gebrauch gekommen sind,

scheint der Rädchen- und der Walzentempel den praktischen Anforderungen am

besten zu entsprechen, der letztere aber, weil er an den neueren Stühlen weit

häufiger vorkommt, dem allerdings auch nicht selten benutzten Rädchentempel noch

vorgezogen zu werden.

Der Rädchentempel besteht aus kleinen, am äußeren Umfange mit scharfen Zähnen oder

Spitzen versehenen Scheiben. An beiden Seiten der Waare horizontalliegend

angebracht, sind die Sahlleisten über ein Bogenstück dieser Zahn- oder

Spitzenscheibchen gelegt und es wird die neuentstandene Sahlleiste in Folge der

Zeugfortrückung auch fortgehend von den Zähnen der dadurch umgedrehten Scheiben erfaßt und somit eine

Ausstreckung des Gewebes und dessen gewünschte Breithaltung bewirkt.

Bei dem Walzentempel treten an die Stelle der Zahnrädchen raspelartig gerauhte oder

ebenfalls mit Spitzen versehene, oder mit durchlöchertem oder erhaben gepreßtem

Bleche oder auch mit Kautschuk überzogene Walzen, welche jedoch auch die Enden einer

schmiedeisernen Welle bilden oder auf jeder Seite auch paarweise angewendet werden

können. In der Breite von mehreren Zollen von jeder Sahlleiste aus läuft die Waare

über die sie in gleicher Breite erhaltenden Walzen und wird häufig durch die Ränder

einer rinnenförmigen Ueberdachung oder eines die untere Walzenfläche umgebenden

Troges straffer auf die Walzen angedrückt.

Nach dieser kurzen Andeutung über die Beschaffenheit des Rädchen- und des

Walzentempels ist deren Unterschieb leicht darin zu erkennen, daß bei dem ersteren

die Sahlleiste immer nur durch einzelne Zähne ergriffen und von einer geringen

Anzahl derselben festgehalten, die Waare dabei aber, weil die sie ergriffenen Zähne

in horizontaler Ebene nach Auswärts laufen, fortgehend ausgezogen wird; bei den

Walzentempeln dagegen wird die Breithaltung der Waare durch eine größere Oberfläche

oder Zahl von Zähnen bewirkt, welche jedoch, da sie immer in verticaler Ebene

umlaufen, durch diese Bewegung das Gewebe nicht weiter spannen oder strecken,

sondern es nur auf der ihm durch anfängliche oder zeitweise wiederholte Streckung

gegebenen Breite erhalten können.

Aus der verglichenen Wirkung dieser beiden Spannstäbe läßt sich schon folgern, daß

der Rädchentempel die Sahlleisten allerdings stärker angreifen muß – ein

Grund, weßhalb man auch öfter den Walzentempel vorzieht. Dieser Vorzug würde sich

jedoch noch erhöhen, wenn dem Walzentempel ebenfalls die Eigenschaft einer

gleichmäßig fortgehenden Streckung der Zeugbreite nachgegeben würde, wie solche der

Rädchentempel besitzt.

Diese Aufgabe löst nun die Thumb'sche Construction.

Fig. 15 zeigt

die linker Hand anzubringende Hälfte eines vollständigen Walzentempels im

Grundrisse.

Fig. 16 die

Seitenansicht desselben Theiles von der inneren Seite gesehen. Die Spitzenwalze oder

Spannrolle a wird durch eine bereits oben erwähnte und

mit Spalt versehene messingene Rinne d überdeckt, welche

durch die Schraube e an der gußeisernen, verstellbaren,

und zugleich als Lager für den Zapfen der Walze a

dienenden Seitenwand f drehbar befestigt ist und je nach

Drehung der Flügelschraube h fest niederwärts gehalten

oder aufgedeckt werden kann. Der Backen f' von der Wand f läßt sich in einem Spalte der Schiene g verschieben, durch welche der Spannstab am Brustbaume

befestigt wird.

Fig. 17. Die

aus sechs an einander verschiebbaren gleichen Theilen bestehende hohle Walze a aus Messing mit dergleichen feinen Spitzen und

Hülsenfassungen b an beiden Enden und durchgehendem,

eisernem Zapfen c im Grundrisse.

Fig. 18. Ein

Bruchstück desselben Theiles in natürlicher Größe im Aufrisse.

Fig. 19.

Seitenansicht einer der in Fig. 17 und 18

dargestellten, die Spitzenwalze einschließenden Hülsen b, welche auf dem Zapfen durch Preßschrauben gehalten und im Innern durch eine

schiefe Ebene begränzt werden.

Fig. 20. Ein

Sechstel der mit Spitzen versehenen hohlen Messingwalze im Grundrisse. Die in den

inneren Hülsen laufenden Zapfen i aller Stäbe sind von

Eisen.

Fig. 21.

Seitenansicht der hohlen Messingwalze in ihrer Zusammensetzung aus 6 Stücken, wie

ein solches Fig.

20 zeigt.

Fig. 22.

Darstellung des Weges zweier Spitzen (wie auch aller übrigen), den sie bei ihrer

Umdrehung auf dem Walzenmantel beschreiben.

Nach der Beschreibung dieses Spannstabes in seinen einzelnen Theilen wird nunmehr

dessen Wirkungsweise leicht zu übersehen seyn. Indem das Gewebe auf der einen wie

auf der andern Sahlleistenseite mit einem etwa 3 Zoll breiten Rande durch die Rinne

d auf die Spitzenwalze aufgedrückt und diese durch

das fortrückende Gewebe gedreht wird, folgen die einzelnen Theile oder Stäbe der

Walze gleichzeitig einer zur Walzenachse parallelen Seitenverschiebung, welche einer

in den Hülsen b eingeschlossenen, ringförmigen, schiefen

Ebene als der erzeugenden Bahn entspricht. In Fig. 18 ist

beispielsweise dargestellt, wie vier Stäbe, indem sie mit ihren Enden an der durch

Punktirung verzeichneten schiefen Bahn I., II., III., IV. anliegen, bei ihrer

Drehung nach Aufwärts auch dieser Bahn – vermöge der anderseitig schiebend

wirkenden zweiten Bahn – folgen müssen und somit nach Rückwärts geschoben

werden. Die von Oben auf der Rückseite wieder herabgehenden Stäbe werden aber von

der gleichen dießseitigen Bahnhälfte wieder nach Einwärts geschoben.

Bei dem im Stuhle angeordneten Spannstabe muß nun der Weg aller das Gewebe

erfassenden Spitzen ein nach Auswärts gerichteter, der Weg aller sich wieder

lösenden und unterhalb fortlaufenden Spitzen aber ein nach Einwärts gerichteter

seyn. Fig. 22

zeigt annähernd die Spuren zweier auswärtslaufenden und somit das Gewebe spannenden

Spitzen.

Dieser Spannstab ist in Oesterreich patentirt, der Mechaniker Thumb nennt ihn mechanischen Spannstab mit excentrischer Bewegung, und

gibt davon selbst folgende Vortheile an:

1) Eine gleichmäßige continuirliche Spannung, wodurch ein genau rechtwinkeliges

Gewebe erzielt wird, und beide Enden der Tücher gerade Linien bilden, ohne daß der

Schußfaden an den Enden eine Einschnürung macht, wie bei Handspannstäben.

2) Sind weder Nadellöcher noch andere Verletzungen zu gewahren, weil die

Cylindernadeln in schiefer Richtung stehen, wodurch alles Rutschen verhindert ist;

auch wird das Tuch nie verstreckt.

3) Durch die gleichmäßige continuirliche Spannung wird an den Zettelblättern viel

erspart, indem die Zähne nicht vom Zettelfaden durchschnitten werden.

4) Bei mechanischen Webestühlen angewendet, ist ein Weber im Stande 3–4 Stühle

zu versehen, besonders wo Selbstabsteller angebracht sind.

5) Bei Anwendung auf Handwebestühlen wird die Zeit des Versetzens erspart, der

Arbeiter ist somit im Stande, mehr Gewebe zu liefern.

6) Jede Qualität wie Breite von Tüchern kann naß wie trocken gewoben werden, da die

Cylinder wie Nadeln keinen Rost erzeugen.

7) In Beziehung gegen andere mechanische Spannstäbe streckt er das Tuch von selbst

an; es braucht daher die Spannung nicht mit der Hand gegeben zu werden, wie bei

allen andern Constructionen.

8) Hält der Spannstab die Dauer eines Webestuhles aus und unterliegt keiner

Reparatur.

Durch Anwendung dieser Spannstäbe gewinnt man in jeder Hinsicht sowohl an Qualität

wie an Quantität.

Mehrere Etablissements, welche diesen Spannstab eingeführt haben, bestätigen dessen

vorzügliche Construction und erklären sich in jeder Beziehung dadurch befriedigt.

Zwar läßt schon die solide Ausführung dieser Spannstäbe, wie solche der genannte

Mechaniker liefert, auf einen guten Erfolg schließen, wohl aber dürften einige

Bemerkungen über die Anordnung dieses Tempels im Webestuhl am Platze seyn. Die

Erfahrung hat bereits gelehrt, daß es gut ist, wenn die Waare die Spitzenwalzen fast

ganz überdeckt, damit nicht die freibleibenden, äußeren Spitzenreihen den Stoff

unregelmäßig und zu sehr der Breite nach ausziehen. Ebenso ist es eine unerläßliche

Bedingung, daß die Spitzenwalzen horizontalliegend angebracht werden. Nur für dünne

Waaren dürfte es zweckmäßig seyn, den Spannrollen eine etwas nach Innen geneigte

Lage zu geben, um die ausstreckende Wirkung derselben dadurch zu modificiren. Von

dem fachverständigen Webereitechniker werden allerdings derartige Erfahrungen leicht selbst zu machen

und von seiner Empfehlung die weitere Verbreitung dieses Spannstabes abhängig

seyn.

Der Preis für einen vollständigen Thumb'schen Spannstab

ist je nach der Entfernung der Bezugsquelle zwischen 6–8 Thaler und in

Rücksicht auf die genaue Arbeit ein sehr mäßiger zu nennen. Den Hauptvertrieb damit

hat das technische Agenturgeschäft von C. Herm. Findeisen

in Chemnitz.

Tafeln