| Titel: | Neue Musmaschine, nach Bentall's Patent gebaut von J. Pintus. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XXVI., S. 106 |

| Download: | XML |

XXVI.

Neue Musmaschine, nach Bentall's Patent gebaut von J. Pintus.

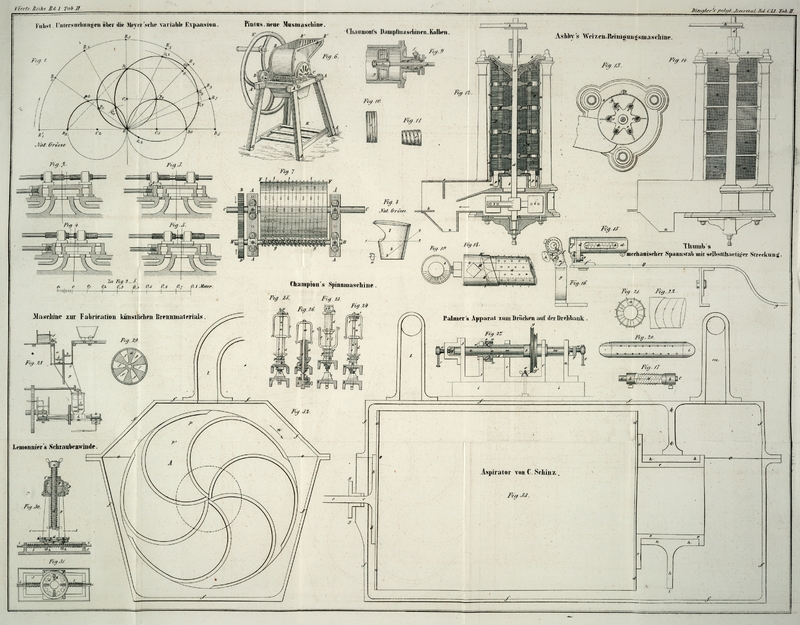

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Pintus' neue Musmaschine.

Der Zweck der hier zu beschreibenden Musmaschine ist die Zerkleinerung der

Wurzelgewächse zum Behufe der Viehfütterung. Es wird von dem Landwirthe die

Bedingung gestellt, daß die Maschine die Wurzeln (Rüben, Kartoffeln) in einen

groben Brei verwandle, ohne den Saft auszupressen; sowohl zur Fütterung als zur

Stärke- und Zuckerfabrication, gleichfalls zum Cichoriendörren, ist dieser

Zustand am entsprechendsten; bei der Fütterung soll die Saftzelle nur so weit

zerdrückt seyn, um ihren Inhalt dem saugenden Häcksel

abzutreten, ohne selbst gänzlich auszutrocknen; bei der Stärke- und

Zuckerfabrication soll dem nachfolgenden Reiben und Pressen vorgearbeitet werden, da

man gefunden hat, daß es gegen das ältere Verfahren, die Gewächse im ganzen Zustande

auf die Pressen oder Reiben zu bringen, außerordentlich vortheilhaft ist, auf einer

Vorbereitungsmaschine zuerst Halbfabricat zu arbeiten und dieses dann der

Schlußmanipulation zu unterwerfen. Bei der Stärkemühle z.B. wird durch die eben

gedachte Methode beinahe 1/3 der bisherigen Arbeitskosten erspart.

Die Aufgabe, eine allen Forderungen genügende Musmaschine zu construiren, hat Bentall

Ed. H. Bentall, Heybridge Maldon, City of Essex,

England. am vollkommensten gelöst.

Fig. 6 gibt

eine perspectivische Ansicht einer Musmaschine für Handbetrieb; Fig. 7 den inneren

Mechanismus in vergrößertem Maaßstabe. Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen

Figuren gleiche Theile.

Ein starkes Gestell von hartem Holze A, A, A, A trägt

zwei Wellen c, c H, H, welche in vier Metalllagern

laufen. Auf die Welle c, c sind zwei Kränze von Gußeisen

aufgekeilt, auf deren Oberfläche fünf gekrümmte Mantelplatten, ebenfalls gegossen,

befestigt sind, welche zusammen den Cylinder F, F,

bilden. Auf der Oberfläche dieses Cylinders ist eine Schraubenlinie gezogen und

diese mit einer großen (beliebigen) Anzahl von Löchern besetzt, welche zur Aufnahme

der kleinen Messer I, I, I.... dienen. Diese Messer, von

denen Fig. 8

ein einzelnes a in verhältnißmäßiger, b in natürlicher Größe zeigt, sind aus bestem Gußstahl

gestanzt und gehärtet bis zur Gränze des Gelb und Blau. Die Löcher in den

Cylinderplatten sind ebenso conisch wie die Messer, haben eine genügende Weite, um

sie bis 1–2 eintreiben zu können und sind nach der auf 1–2 senkrecht

stehenden Richtung 3–4 noch luftig genug um das Eintreiben eines Holzkeils

gestatten zu können. Es leuchtet ein, daß das Herausnehmen der Messer durch einige

Schläge mit einem kleinen Hammer bewirkt werden kann, selbst ohne eine Platte

abzunehmen – ein Umstand, der von denen gewürdigt werden wird, welche andere

Zerkleinerer benutzen und die Schwierigkeiten der Reparaturen auf dem Lande

kennen.

Die so auf dem Cylindermantel befestigten, hakenförmig hervorragenden Messer greifen

nun in die Gewinde der endlosen Schraube g, g welche

sich auf der Spindel H, H befindet. Cylinder und

Schraube sind durch die Zahnräder D, D' verbunden. Ueber

dem Cylinder steht der gußeiserne Zuführtrichter B, B, B',

B', dessen hintere Wand, rostförmig durchbrochen, Erde, Schmutz, kleine

Steinchen etc. durchfallen läßt, während die vordere Wand B,

B etwas ausgebaucht ist, um den Zähnen das Ergreifen der Früchte zu

erleichtern. Diese vordere Wand reicht eben bis auf die Hälfte der Schraube g, g hinunter, und es erhellt nun wohl, daß die von den

Zähnen abgerissenen Stücke, durch die Drehung nach der von den Pfeilen angedeuteten

Richtung gezwungen, zwischen den Windungen der Schrauben aufgequetscht werden

müssen. Das so bereitete grobe Mus fällt bei weiterer Umdrehung in die auf dem

Untersatz K befindlichen beliebigen Gefäße oder in einen

Trog mit Beförderungsschnecke, welche eventuell die Masse den Pressen oder Reiben

zuführt. An der Welle c befindet sich das Schwungrad E entweder mit Kurbel oder Riemenscheibe, je nach der

Größe der Maschine und Art des Betriebes.

Die kleinste Art der Musmaschine, zum Betriebe durch einen Mann, liefert ohne

besondere Ueberanstrengung desselben pro Arbeitsstunde

das Mus von 12 preuß. Schäffeln Rüben oder 16 Schäffeln Kartoffeln. Von dieser Größe

sind im Laufe des Jahres 1858 mehr als hundert Exemplare in Deutschland in Betrieb

gesetzt. Bentall's Nummer reicht seit zwei Jahren bereits

an 4000. Die größeren Dimensionen, für Roßwerts- und Dampfbetrieb können bis

zu 300 Umdrehungen pro Minute betrieben werden und

vermusen in der Arbeitsstunde 50–70 Schäffel Früchte.

Brandenburg a. b. Havel.

Tafeln