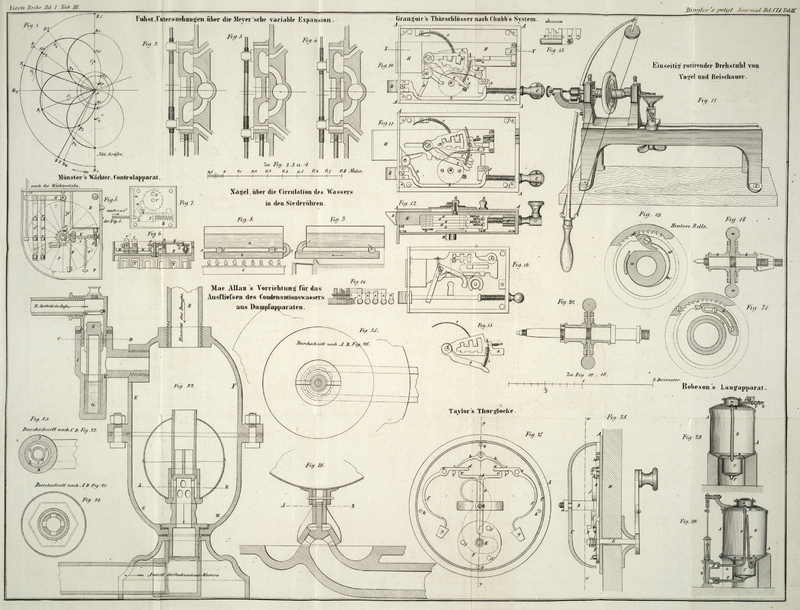

| Titel: | Ueber einen einseitig rotirenden Drehstuhl; von Dr. A. Vogel jun. und Dr. C. Reischauer. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XLII., S. 173 |

| Download: | XML |

XLII.

Ueber einen einseitig rotirenden Drehstuhl; von

Dr. A. Vogel

jun. und Dr. C. Reischauer.

Aus den Abhandlungen der naturwissenschaftlich-technischen

Commission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften, Bd. II S.

385.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Vogel, über einen einseitig rotirenden Drehstuhl.

Für die Herstellung feiner, sowie der kleinsten Dreharbeiten, welche sowohl dem

Mechaniker, als namentlich dem Uhrmacher zufallen, gibt der Drehstuhl das

unentbehrliche Hülfsmittel ab und ist besonders für den letztern das tägliche

Werkzeug, der Repräsentant der für den Mechaniker nicht dringender erforderlichen

Drehbank, deren Diminutiv er darstellt. Indessen auch abgesehen von den geringeren

Dimensionen, unterscheidet sich der Drehstuhl von der Drehbank durch die Art und

Weise, wie man mit dessen Hülfe dem Arbeitsstücke eine rotirende Bewegung mittheilt.

In dieser Beziehung

steht er am nächsten einer älteren, jetzt nur noch selten angetroffenen Form von

Drehbänken, der sogenannten Federdrehbank.J. G. Geißler, Lehrbegriff der höheren Drehkunst.

Leipzig 1795. Nollert, Kunst physikalische

Versuche anzustellen. Leipzig 1771.

Die allmähliche Verdrängung dieser Vorrichtung durch die freilich kostspieligere

Drehbank mit Schwungrad ist hauptsächlich durch den Umstand bedingt, daß die

geradlinige wechselnde Bewegung des Trittes diesen Wechsel auch bei ihrer

Uebertragung auf das Arbeitsstück beibehält, woraus dann direct folgt, daß dasselbe

die Hälfte seiner Bewegungszeit von dem Meißel oder Stichel weg, wie der Arbeiter

sagt, leer läuft. Der Arbeiter bleibt daher die Hälfte der Zeit müßig und muß sogar

den Stichel von der Arbeit entfernen, um sie durch die Anreibung nicht zu hemmen,

andererseits weil sein Werkzeug die Lage verändern und die sichere Lage verlieren

müßte.

Es lag der Gedanke nahe, die beiden nutzbaren Bewegungen des Drehstuhls zu einer

stets im gleichen, activen Sinne rotirenden Bewegung zu verbinden, die leeren Gänge

der Bögen aber bei der Uebertragung auf Spindel und Arbeitsstück anzuschließen.

Die Lösung dieser Aufgabe, obgleich natürlich in sehr verschiedener Weise möglich,

ergab sich uns am einfachsten mit Hülfe des bekannten Sperrrades. Wir dürfen hier

nicht unerwähnt lassen, daß wir zwar erst nach Ausführung unseres Instrumentes einen

Vorschlag zur Verwendung desselben Gedankens in Prechtl's

technologischer EncyklopädiePrechtl's technologische Encyklopädie Bd. IV. S.

450. fanden und begegneten mit Vergnügen dessen beifälligem Urtheile hierüber.

Prechtl spricht bei diesem nur auf den Drehstift der

Kleinuhrmacher angewendet gedachten Mechanismus die in dem Falle wohlgerechtfertigte

Besorgniß leichter Abnützung des Sperrkegels aus. Diesen Nachtheil haben wir jedoch

bei dem von uns gebrauchten Instrumente wegen der größeren Dimensionen nicht

empfunden; nöthigenfalls könnte auch durch eine vereinfachte Construction des Kegels

dem Nachtheile abgeholfen werden.

Da es sich nun in vorliegender Vorrichtung nur um die Art und Weise handelt, wie die

Bewegung dem Arbeitsstück und der Spindel mitgetheilt wird, so mußte sich auch die

Abweichung des Instrumentes von wechselnd rotirenden Drehstühlen wohl nur auf die

Spindel und den Bogen beschränken.

Allgemein betrachtet ist unser Werkzeug in seiner jetzigen Gestalt ein

Dockendrehstuhl von ziemlich bedeutenden Dimensionen, jedoch von der gewöhnlichen VorrichtungVorrichtnng dieser Art dadurch verschieden, daß, obgleich ihm die Bewegung mit dem

bekannten Drehbogen mitgetheilt wird, dieselbe dennoch sowohl beim Hingange als

Anzüge des Bogens gegen den Stichel gerichtet ist, so daß derselbe ununterbrochen

bei beiden Wegen des Bogens Späne vom Arbeitsstücke abschält. Hiedurch wird die zur

Arbeit erforderliche Zeit um die Hälfte reducirt; zugleich aber ist durch Anfügung

einer Schwungscheibe ein kräftigeres Angreifen des Stichels gewährt.

Wir geben nun zunächst eine Beschreibung des einseitig rotirenden Drehstuhls und

betrachten dann die darauf angebrachte Vorrichtung zum Schraubenschneiden.

I. Einfacher, einseitig rotirender

Drehstuhl ohne Vorrichtung zum Schraubenschneiden.

Diese einfachere Form gleicht, was die Anfügung der Docke mit dem Lager und die

hintere Unterstützung der Spindel anlangt, noch im Wesentlichen dem gewöhnlichen

Dockendrehstuhl und wir haben sonach zum Verständniß unseres darauf angewandten

Mechanismus nur den Längsschnitt der Spindel in Fig. 17 beigegeben.

Das sicherste Rundlaufen, namentlich für die Dauer, erzielt man in derartigen

Instrumenten wie bekannt durch eine Spindel, die in ihrem vorderen Lager mit einem

Conus, hinten aber mit einem Körner in der verschiebbaren Pinne oder umgekehrt

läuft. Auf dieser Spindel ist nun, um sowohl die Gleichförmigkeit der Bewegung als

den Schwung zu vermehren, in der Mitte eine Schwungscheibe a verschroben und mittelst Zinn aufgelöthet, deren peripherischer Theil

aus demselben Grunde zur Ersparniß an Raum und todtem Gewichte einen starken Wulst

um den mittleren scheibenförmigen Theil bildet, welcher letztere uns nun den Raum

zur Befestigung des Sperrrades, ohne daß für dieses die Spindel zu verlängern wäre,

liefert. Wir haben, um die den Sperrkegel zum Einspringen nöthigende Feder bequemer

anbringen zu können, die Zähne des Sperrrades nach Innen gerichtet und sind letztere

für sich fertig ausgearbeitet und dann zugleich mittelst dreier durch eine derselben

und die Schwungscheibe lose hindurchgehenden, in dem andern Sperrrade aber

eingeschobenen Schrauben, auf jeder Seite der Schwungscheibe befestigt. Hiedurch

wird es zugleich für den eventuellen Fall der endlichen Abnützung der Sperrräder

erleichtert, deren neue, ohne die Schwungscheibe gleichfalls neu herzustellen,

einzufügen.

Es muß nun zunächst die Frage entstehen, wie für die verlangte Wirkungsart des ganzen

Systems die Zähne dieser beiden Sperrräder gerichtet seyn müssen, was auf den ersten

Blick einige Schwierigkeit haben könnte, die sich jedoch leicht hebt, wenn man

beachtet, daß die Spindel ja stets eine auf den Arbeiter zulaufende Bewegung haben

soll (d.h. in ihr Lager ein Rechtsgewinde einschneiden würde), und eben nur diese

Bewegung jedesmal wechselnd von einem der beiden Bögen benützt werden soll.Dabei ist zu bemerken, was sich indeß schon aus der Totalansicht Fig.

21 ergibt, daß an unserem Drehstuhl nach Art des in den

mechanischen Werkstätten und von den englischen Uhrmachern angewendeten, der

Dockenkopf und das Arbeitsstück zur Linken des Arbeiters sich befindet,

während sich bekanntlich die französischen und deutschen Uhrmacher der

umgekehrten Anordnung bedienen, wo sich dann ein Linksgewinde auf dem

Spindelkopfe befinden muß und sich bei der Drehung resp. einschneiden

würde.

Daraus ergibt sich dann sogleich, daß einmal die Zähne in beiden Sperrrädern ein und

dieselbe und zwar dann eine solche Stellung haben müssen, daß, wenn einer der Bögen

die Spindel zu erwähnter Rechtsdrehung nöthigt, der Kegel eingreifen, sich dagegen

auflösen muß, wenn der Bogen den entgegengesetzten Weg durchläuft. Oder was dasselbe

ist, der zur Herstellung der Zähne weggeschnittene Theil muß wie eine bei der

Bewegung auf den Arbeiter zuschneidende Kreissäge aussehen, die metallenen Zähne des

Sperrrades also die entgegengesetzte Stellung haben und sie würden von vorn gesehen

bei der Rechtsdrehung schneiden, dagegen vom hintern Ende der Spindel oder dem

Körner aus betrachtet, würde dieses beim Linksdrehen stattfinden, da jeder Zahn der

gleichen Räder auf der Rückseite seine symmetrische Figur darstellt, ähnlich den

aufs Papier geschriebenen und von der Rückseite desselben gesehenen Buchstaben.

Damit sich die nun zu besprechenden Rollen b, Fig. 17, nicht

auf der ganzen Fläche des inneren vom Sperrrade freien, ebenen Theiles der

Schwungscheibe reiben, um dem Federapparat einen freien Spielraum zu geben und um

zugleich die Metallstärke, mit welcher die Schwungscheibe auf der Spindel fixirt

ist, nicht zu sehr zu verringern, ist dort an der Schwungscheibe nahe an der Spindel

ein ringförmiger Ansatz stehen geblieben, so daß der auf der Rolle befestigte

Sperrkegel und seine Feder in dem zwischen diesem Ringe und dem Wulst weggedrehten

Theil ihren Raum finden.

Den größten Theil der Spindel bilden nun rechts und links der Schwungscheibe die

beiden Rollen für das Umschlingen der Schnüre. Auch sie sind von Rothguß wie die

Schwungscheibe ausgeführt und an der der letztern zugekehrten Seite finden sich

scheibenförmige mit ihnen in einem Stücke gegossene Fortsätze rechtwinkelig zu ihrer

Drehungsachse, die dem nun zu betrachtenden Apparate für den Sperrkegel zur

Anheftung dienen. Derselbe ist leicht in der Skizze Fig. 18 (hintere Rolle)

zu übersehen.

Zunächst ist auch an den Rollen ein dem auf der Schwungscheibe befindlichen schon

erwähnten Ringstücke entsprechendes gleiches Ringstück a

angegossen und beim Abdrehen stehen geblieben. Der Sperrkegel ist durch eine in ihm

conisch versenkte Schraube, um welche dieser sich zu drehen vermag, auf dem

scheibenförmigen Theile der Rolle nahe der Peripherie befestigt und wird durch den

auf seinen Schwanzcentripetal zur Spindelachse gerichteten Druck der leichten

Taschenuhrfeder zum Einspringen genöthigt.

Da es eine Hauptsache für die Conservirung des Sperrrades und namentlich des

Sperrkegels ist, daß diese Feder mit möglichst geringem Druck auf denselben wirke,

so ist die Anwendung einer Taschenuhrfeder in vorliegender Anordnung darum

wünschenswerth, weil es vermöge derselben leicht wird, ihr mittelst sanften

Durchziehens zwischen Daumen und Zeigefinger eben die geringste erforderliche

Energie zu geben. Die Befestigung derselben ist in der Weise ausgeführt, daß

zunächst ein der Peripherie des erwähnten ringförmigen Vorsprungs mit seiner innern

Krümmung entsprechender Ringausschnitt b als

selbstständiger Bestandtheil für sich gefertigt wurde. Zwischen diesen und dem

bewußten Ansatz auf der Rolle wird die Feder gelegt und alle drei Stücke durch

Zinnloth mit einander verbunden. Abermals um die Spindel nicht unnütz zu verlängern,

ist dieser ringförmige Ansah etwas stärker im Durchmesser als der an der

Schwungscheibe befindliche, indem dann die Feder über den der Rolle hervorragen darf

und der freie Theil derselben in dem erwähnten weggedrehten Theile der

Schwungscheibe Platz findet, ohne an dieser zu schaben.

Endlich müssen wir noch der beiden Stifte c, Fig. 18,

erwähnen, die wir anzubringen nöthig fanden, einmal, um der Feder eine größere

Leichtigkeit beim Anspannen zu geben, ohne daß ihr Ende beim Einspringen des

Sperrkegels von dessen hinterem Fortsatze herabgleitet, indem sie dann von dem

untern Stifte aufgehalten wird. Ein gleiches findet dann aber auch von Seiten des

andern Stiftes statt, wenn bei rascher Drehung der Rollen die Feder

herabgeschleudert zu werden befürchten läßt.

Wir haben nun noch die Stellung der beiden Sperrkegel zu betrachten. Diese ist aber

offenbar nicht wie bei den Zähnen der Sperrräder in beiden eine gleiche, sondern

vielmehr nur eine symmetrische, was daher kommt, daß ihr Kopf d, Fig.

18, über den Fortsatz der Rollen hervorragt, um ihm mehr Stärke und

Dauerhaftigkeit zu geben. Dieser Fortsatz muß bei beiden von der Schwungscheibe weggekehrt seyn, wie es

sich leicht aus der oben angedeuteten Verschiedenheit der Zahnstellung in jedem der

beiden Sperrräder, je nachdem man dasselbe vom vordern Lager oder von dem Körner der

Spindel aus betrachtet, ergibt; so ist es offenbar erforderlich daß bei der hinteren

Rolle sowohl als bei der vorderen, der Sperrkegel seinen Schnabel dem Arbeiter

zuwende. Beim Nebeneinanderstellen der beiden Rollen werden sich die Sperrkegel also

entweder die Schnäbel oder die Schwänze zukehren, und es ist daher auch keine

Vertauschung der Rollen in der Weise, daß man die vordere zur hinteren und die

hintere zur vorderen macht, gestattet. Kurz der den Kopf des Sperrkegels

verstärkende Ansatz muß in den beiden Kegeln auf verschiedenen Seiten liegen.

Die nächste Frage wäre nun, wie denn diese Rollen auf die Spindel zu bringen seyen

und dort in ihrer gehörigen Lage nach der Längsrichtung der Spindel erhalten werden.

Bei der hinteren Rolle hatte dieß offenbar keine Schwierigkeit, da sie nur einfach

über den Körner geschoben zu werden brauchte und nachher durch eine Mutter auf der

Spindel unverrückbar nach der Längsachse derselben befestigt wird, ohne die

Drehbarkeit um dieselbe einzubüßen. Anders verhält es sich aber mit der vorderen

Rolle, da dem Aufschieber von vorn der Conus, von hinten dagegen die nicht zu

entfernende Schwungscheibe im Wege steht. Die gehörige Befestigung dieser durch

Auflöthen hatte zugleich den Vorzug der Einfachheit der andern durch drei Schrauben

rechtwinkelig zur Spindelachse, deren Spitzen dann in Vertiefungen der Spindel

eingriffen, voraus. Wir zogen daher vor, den Conus auf der Spindel besonders

aufzuschrauben, an dessen Grunde darum zwei parallele schmale Flächen für die

Application eines Schlüssels zu etwa erforderter Abnahme des Conus angefeilt sind.

In solcher Weise bildet dann dieser Conus zugleich die die Rolle in ihrer Lage

erhaltende Mutter und wird erst, nachdem die Rolle auf die Spindel gesteckt ist,

vorgeschoben.

Hiemit glauben wir den wesentlichen Bestandtheilen dieser Vorrichtung bis auf die

Einrichtung des für dieselbe erforderten Bogens Genüge gethan zu haben. Zuvor wollen

wir jedoch noch die Abänderungen betrachten, die unser Instrument auch für das

Schraubenschneiden mittelst Patronen oder wie beim gewöhnlichen Dockendrehstuhl dem

Schneideisen ermöglichen. Ueber die Nützlichkeit derartiger Vorrichtungen brauchen

wir keine Belege vorzubringen, denn die Unbequemlichkeit, feine Gewinde aus freier

Hand zu schneiden mit dem Gewindstahle, ist genugsam bekannt. Namentlich dürfte

unser Instrument durch die nun zu betrachtenden Veränderungen, auch zur Herstellung

zierlicher Elfenbeinarbeiten, welche derartige Gewinde erheischen, sehr geeignet

werden.

II. Vorrichtung zum

Schraubenschneiden.

In der Skizze Fig.

19 geben wir wieder zum leichteren Verständniß den Ausschnitt der Spindel

in der halben Größe des von uns ausgeführten Instrumentes. Seine Dimensionen sind

indeß wohl die größten, welche für diese Bewegungsart noch geeignet erscheinen

möchten.

Die behufs des Schraubenschneidens mit Hülfe sogenannter Patronen an die Spindel

gemachten Bedingungen sind nun:

1) daß sich dieselbe in ihren Lagern in der Richtung der Spindelachse verschieben

lasse,

2) daß man den Einfluß der einen Rolle oder des einen Bogens auf die Drehung der

Spindel eliminirt und

3) die wechselnde Bewegung des andern Bogens ganz wie beim gewöhnlichen Drehstuhl,

als wechselnd rotirende auf die Spindel überträgt.

Wir wollen nun zeigen, wie wir diesen einzelnen Anforderungen durch Veränderung

unseres einfacheren Werkzeuges entsprochen haben.

Was die erste Bedingung, die Verschiebbarkeit der Spindel in den Lagern anlangt, so

läßt sich diese natürlich nur durch eine cylindrische Form derselben erreichen, und

man muß daher dem Bedürfniß, mit Sicherheit Schrauben schneiden zu können, den Conus

opfern, der sonst, wo ein genaues Rundlaufen die Hauptbedingung ist, vorzuziehen

wäre. Diese erste Bedingung ändert an unserem Instrumente also weiter nichts, als

daß sie einmal für das conische Lager ein cylindrisches substituirt, dann aber noch

ein zweites solches für die Unterstützung des anderen Spindelendes erfordert und so

die Anwendung des auf einer Spitze laufenden Körners an diesem Ende ausschließt.

Indem dieser abgestumpft wird, bewegt er sich an der Stellschraube wie an der

gewöhnlichen Drehbank und fixirt die Spindel gehörig der Länge nach. Ebenso versteht

es sich von selbst, daß ganz wie bei der für gleichen Zweck eingerichteten Drehbank,

über dem aus dem Lager nach Hinten vorstehenden Theile des vorderen Spindelhalses am

Dockenkopf ein sogenanntes Dach oder Deckel mit dem bewußten Zinnstückchen

angebracht ist, das aber im Verein mit der hinteren Schraube die Längsbewegung der

Spindel, so lange sie nicht zum Gewindschneiden gerade erfordert wird, hindert und

durch dessen Zurückschlagen ihr dann die Bewegung nach Vorn gestattet wird.

Ebenso dürfen wir wohl unterlassen, die sich an der gewöhnlichen Drehbank in ganz

gleicher Weise vorfindenden Theile wie die Druckschrauben des Lagers mit ihrem

Oelcanal, die Befestigung der Patronen auf der am hintern Ende conischen Spindel

mittelst einer Mutter, die Schraubenregister mit ihrem Keil etc. zu beschreiben.

Dagegen müssen wir nun zur Lösung der zweiten Aufgabe unserer Vorrichtung, zum

Schraubenschneiden, übergehen, nämlich den Einfluß des einen Bogens auf die Drehung

der Spindel ganz zu entfernen. Für diesen Zweck haben wir offenbar nur nöthig, den

Sperrkegel der einen Rolle völlig auszulösen, wodurch dann die Bewegung dieser Rolle

auf der Spindel vor sich gehen kann, ohne einen Einfluß auf die Rotation derselben

zu äußern. Wir haben zur Application dieser Vorrichtung die vordere Rolle wegen der

leichteren Zugänglichkeit beim Auslösen des Sperrkegels gewählt und erreichen

dasselbe, wie aus Fig. 20 leicht ersichtlicherersichtlich, auf folgende Weise.

Das Ringstück a ist mit einem ihm concentrischen

ringförmigen Ausschnitt versehen. Zwei durch diesen Schlitz gehende Schrauben, deren

Köpfe das ganze Ringstück halten, gestatten die Verschiebung desselben an der

Peripherie des Rollenfortsatzes. Ein Theil desselben legt sich noch parallel zur

Spindel um den Rand des letzteren und gibt dem kleinen Schlitten mehr Führung,

drückt aber zugleich mit seinem vorderen Theil bei der Verschiebung in der Richtung

des Pfeiles den Sperrkegel nieder, wodurch nun der gewünschte Erfolg geleistet ist.

Die vordere Rolle ist nun so gut wie gar nicht vorhanden und ihre Bewegung

influencirt nicht nicht mehr auf die der Spindel, welche daher in Folge der nun zu

betrachtenden Vorrichtung allein der Bewegung der andern Rolle gehorcht.

Um die letzte der drei obigen Bedingungen zu erfüllen, war es nothwendig, die hintere

Rolle gerade entgegengesetzt von der vorderen in eine feste Verbindung mit der

Spindel zu bringen, so daß diese sowohl die vor- als rückgängige Bewegung

ihres Bogens gleichfalls wechselnd, auf den Arbeiter zu und von ihm weglaufend

anzunehmen genöthigt ist. Eine wirklich feste Verbindung zwischen beiden ist darum

erforderlich, weil sonst beim Hingange des übergeschlagenen Bogens die

Schwungscheibe den Sperrkegel überspringen und ihre rotirende Bewegung auf den

Arbeiter zu auf eigene Rechnung fortsetzen würde, ohne die entgegengesetzte Bewegung

des Bogens anzunehmen.

An den Sperrkegel auch in diesem Falle wie in der vorderen Rolle eine Vorrichtung zur

Fixirung desselben in seiner Lage zwischen den Zähnen des Sperrrades anzubringen,

war nicht so bequem, weil von Hinten der Spindel nicht so leicht beizukommen wäre.

Wir haben deßhalb in diesem Falle die Anwendung einer Mutter a, Fig.

19, vorgezogen, die sich noch über der mit einem Gewinde versehenen zur

Fixirung der Rolle nach der Längsrichtung der Spindel bestimmten Mutter b, Fig. 19, befindet.

Durch Anziehen derselben wird die Rolle gegen die Schwungscheibe geschoben und so mit

dieser und der Spindel zu einem festen Ganzen vereinigt. Damit aber der unter ihr

befindlichen Mutter mit äußerem Schraubengewinde beim Anziehen und Loslassen der

oberen nicht die Bewegung mitgetheilt wird, ist diese untere nach ihrem Aufschrauben

auf die Spindel durch eine kleine darin ganz versenkte radiale Schraube, deren

Spitze in ein Grübchen der Spindel greift, in ihrer Lage unbeweglich befestigt.

Außerdem ist die obere Mutter noch wegen des häufigeren Gebrauches und sanfteren

Ganges bei diesem aufgeschlitzt, übrigens sechskantig gefeilt zur Anbringung des

Schlüssels, wogegen man die untere durch einen solchen mit zwei zu seiner Ebene

vertikalen Spitzen, falls es nöthig ist, lösen muß.

Ist nun, wie vorhin angegeben, der Sperrkegel der vorderen Rolle niedergedrückt und

die hintere durch Anziehen der geschlitzten Mutter, indem sie gegen die

Schwungscheibe gepreßt wird, an der Spindel unbeweglich verbunden, so findet alsdann

beim Hin- und Herführen des Bogens ganz die wechselnde Bewegung des

gewöhnlichen Bogendrehstuhles statt und man hat nur nöthig, den sogenannten Deckel

noch aufzuschlagen und den Keil unter das Register einzuschieben, um bei der

Bewegung des Bogens sogleich das Vor- und Zurücklaufen der Spindel

einzuleiten, indem sich wie gewöhnlich die Patrone in ihrem Register fortschraubt.

Hält man nun beim Vorlaufen der Spindel wie bei der gewöhnlichen Drehbank den

Gewindstahl an das Arbeitsstück, so muß sich auf diesem das Gewind einschneiden.

Die einseitig rotirende Bewegung wird sich dagegen, sowie man die hintere Rolle in

Freiheit setzt und den Sperrkegel der vorderen einspringen läßt, wieder

herstellen.

Es sind nur noch einige Bemerkungen über die Gestalt der Spindel beizubringen, indem

der Ansatz der Spindel an beiden Seiten ihres Halses nicht wohl das Aufschieben der

vorderen Rolle von dieser Seite gestattet. Denn dieselbe eigens der Spindel

aufzuschrauben, wäre wegen des Einflusses auf die Präcision der Bewegung nicht wohl

thunlich. Wir haben es darum vorgezogen, die Schwungscheibe nicht wie beim ersten

Instrumente durch Zinnloth auf der Spindel zu befestigen, sondern haben dieselbe

aufgeschroben und sie sodann mittelst drei radialer, durch die Schwungscheibe

hindurchgehender Schrauben vollends fixirt, die mit ihren Enden in Vertiefungen der

Spindel eingreifen. Die Köpfe dieser Schrauben sind übrigens in dem Wulste der

Schwungscheibe völlig versenkt.

Um aber auch dieser nach dem Aufschrauben auf die Spindel eine feste Lage zu geben,

mußten wir sie gegen einen Vorsprung derselben treffen lassen und daher findet sich die

Spindel innerhalb der vorderen Rolle stärker im Durchmesser, wie dieses auch bei

Vergleichung der beiden Querschnitte zur Darlegung des Sperrapparates ersichtlich

ist.

Man hat also bei der Zusammensetzung des ganzen Spindelmechanismus zuerst die vordere

Rolle über die Spindel zu schieben, sodann die Schwungscheibe aufzuschrauben und

durch die drei durch sie hindurchgehenden Schrauben vollends zu fixiren, worauf dann

erst die zweite Rolle mit ihren beiden zugehörigen Muttern angefügt wird.

––––––––––

Es bleibt uns nur noch die Betrachtung des Bogens übrig. Seine Anordnung wird aus der

Totalansicht Fig.

21 des vollständig zusammengestellten Instrumentes leicht zu überblicken

seyn.

Die Anwendung zweier nur durch einen gemeinschaftlichen Griff verbundenen Bögen würde

offenbar unbequem werden, und wir mußten daher beide Saiten durch einen

gemeinschaftlichen Bogen anzuspannen suchen. Wollte man jedoch beide Schnüre an

demselben elastischen Bogen ohne weiteres befestigen, so liegt es auf der Hand, daß

es auf solche Art schwierig wäre, sie genau in gleicher Spannung zu halten, die sich

durch das Dehnen derselben ohnehin binnen Kurzem verlieren müßte, so daß die

schwächer angespannte Saite nicht vollkommen mehr auf die Rolle einwirken könnte.

Wir haben daher dem Bogen noch eine Spannrolle zugefügt, die an dessen oberem Ende

mit einem Stück Saite befestigt ist. Letztere wird durch den ihre Achse

unterstützenden Blechhaken gezogen. In den tiefen und schmalen Schnurlauf ist die

ununterbrochene Saite eingeschlagen, deren rechte und linke Hälfte in solcher Weise

die resp. unter und über die Rolle sich bewegenden Schnüre liefert. Am unteren Ende

des Bogens befinden sich nahe am Hefte zwei für die Aufnahme der zu Oehren

verschlungenen Enden der Saiten bestimmte, an einem Querstücke sitzende Haken. Ist

auf diese Art der Bogen durch die Saite angezogen, so muß sich mittelst der

Spannrolle die Spannung in beiden Schnüren gleich vertheilen.

Noch ist zu bemerken, daß wir diese Spannrolle aus Horn anfertigen ließen, um sie

leichter zu erhalten, da ihr Gewicht, wenn sie aus Metall gefertigt ist, in der Hand

wohl fühlbar ist, in Folge des langen Hebelarmes, an dem sie sich beim völligen

Hinstoßen des Bogens, wobei sein Heft nahe den Rollen liegt, befindet. Außerdem aber

brächte eine metallene Rolle den Nachtheil mit sich, daß wenn sie beim raschen

Anzuge des Bogens einmal den Wulst der Schwungscheibe berührt – was auch bei der größten Vorsicht

kaum immer zu vermeiden ist – hier einen Eindruck zurücklassen würde. Endlich

ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß es für den Gebrauch des Instrumentes

bequem ist, wenn die Handhabe des Bogens etwas nach der Außenseite seiner Krümmung

hinausgebogen ist, so daß er etwa mit den Schnüren die Fortsetzung ihrer geraden

Linie bildet, indem derselbe dadurch handgerechter ist und beim längeren Gebrauch

weniger ermüdend geführt werden kann.

Tafeln