| Titel: | S. Münster's Wächter-Control-Apparat. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XLIII., S. 182 |

| Download: | XML |

XLIII.

S. Münster's

Wächter-Control-Apparat.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,

1858, Bd. II S. 133.

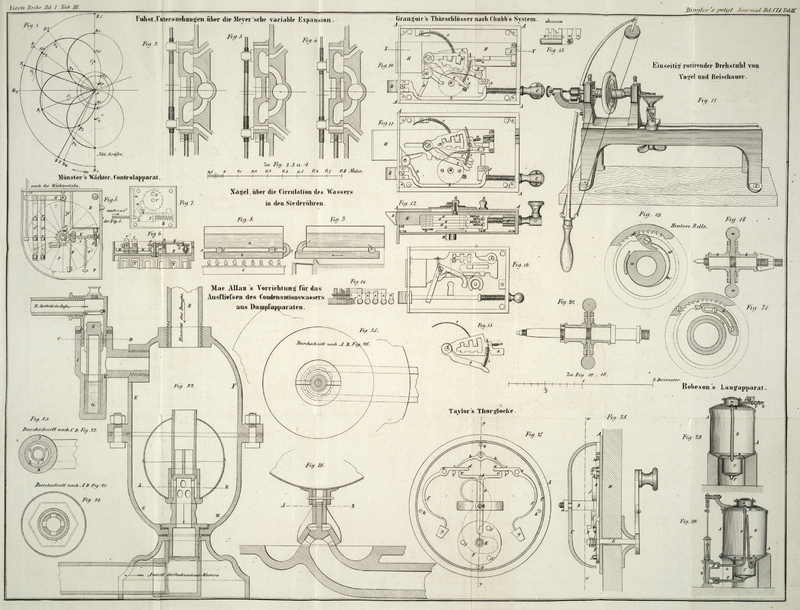

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Münster's Wächter-Control-Apparat.

Die gewöhnlichen Wächteruhren sind insofern unvollkommen zu nennen, als sie nur für

ein einziges Zimmer oder Stockwerk ihren Zweck erfüllen; will man sich daher

vorsehen, daß ein Wächter alle Säle oder Stockwerke einer Fabrik oder eines

sonstigen Gebäudes revidirt, so müßte man eben so viele Uhren aufstellen als Zimmer

vorhanden sind. Man hätte in diesem Falle täglich sämmtliche Uhren zu stellen und

aufzuziehen, was in weitläufigen Gebäuden keine kleine Mühe wäre. In der Regel

müssen derartige Uhren auch täglich mit einer dazu vorgerichteten Pappscheibe

versehen werden, und überdieß würden sie wohl nicht selten in der Zeitangabe

abweichen, wenn sie nicht von Vornherein stärker construirt würden, um einestheils

den hinzukommenden Mechanismus tragen zu können, anderntheils durch einen

ungeschickten Zug des Wächters nicht gefährdet zu werden.

Um diese mangelhafte wie kostspielige Einrichtung zu umgehen, ist der in Fig.

5–7 abgebildete Apparat construirt worden (patentirt für Preußen am 25.

März 1858). Derselbe besteht aus

a) einem Cylinder von Messingblech,

welcher um seine Achse drehbar ist;

b) dem Mechanismus zum Bewegen

desselben;

c) einem Wasserbehälter;

d) dem Mechanismus zum Oeffnen und

Schließen des Wasserrohrs;

e) der in jedem zu controlirenden Locale

befindlichen Zieheinrichtung.

Der lange Cylinder T – in der Zeichnung ist nur

der obere Theil desselben dargestellt – dreht sich zwischen zwei Platten P und P' um seine Achse.

Diese Achse ist unten körnerartig zugespitzt und stützt sich in eine entsprechende

Vertiefung der untern Platte. Ihr anderes Ende ragt durch die obere Platte hervor,

um ein Sperrrad S aufzunehmen. Der Cylinder ist durch 16

an Inhalt gleiche Behälter gebildet, welche zur Aufnahme des aus einem Röhrchen A laufenden Wassers dienen und so eingerichtet sind, daß

jeder derselben das während 8 Stunden hineinfließende Wasser aufnehmen kann, die

Zeit, wie lange der Wächter gewöhnlich Wache zu halten hat. Um den Stand des Wassers

in den Zellen jederzeit beobachten zu können, ist in die Außenseite jeder Zelle eine

schmale Glasplatte eingelassen, neben welcher auf dem Messingblech Theilstriche der

Länge nach so gemacht sind, daß sie den Stand des Wassers von 5 zu 5 Minuten

angeben.

Was die Bewegung des Cylinders betrifft, so wird diese durch den Wächter bewirkt.

Derselbe hat nämlich um eine von dem Fabrikherrn beliebig bestimmte Zeit an einem

Griff zu ziehen, welcher durch einen Draht mit einem Hebel H (Fig.

5) in Verbindung steht, der in h seinen

Drehpunkt hat. Um den Gang des Hebels zu begränzen, ist noch ein Stift o' angebracht. Dieser Hebel ist an dem einen Ende mit

einer Feder versehen, welche mit ihrem hakenförmigen Ende in das Sperrrad S eingreift. Auf demselben Schenkel dieses Hebels sitzt

noch ein Anker a, der dazu dient, bei jeder Bewegung des

Hebels H, wodurch das Sperrrad um einen Zahn gedreht

wird, mit seiner Zunge in die Zähne des Sperrrades einzugreifen und zu verhüten, daß

zwei Zähne des Rades auf einmal fortgezogen würden oder daß die Bewegung des Rades

schwankend und unsicher sey. Außerdem befinden sich an den Schenkeln dieses Hebels

Gleitstücke G, G', welche durch Scharniere mit dem Hebel

H verbunden sind und den Bewegungen desselben

folgen. Diese Gleitstücke sind aus ihren flachen Seiten mit Stiften r, r' besetzt, welche zur Aufnahme von kleinen

Stellschrauben dienen, an denen die von den einzelnen Localen nach dem Apparate

kommenden Drähte befestigt werden. Eine Sperrfeder F

verhindert, daß das Rad S an einer rückgängigen, durch

die in den Ziehvorrichtungen (Fig. 7) befindlichen

Federn bewirkten Bewegung Theil nehmen kann, während der Haken der Feder der

zuvorerwähnten Vorwärtsbewegung des Hebels H folgt und,

über den benachbarten Zahn des Rades weggleitend, sich wieder in eine Zahnlücke

legt. Da nun das Sperrad S 16 Zähne hat und auf der

Achse des Cylinders festsitzt, so ist klar, daß sich letzterer auch drehen wird und

zwar jedesmal um 1/16 einer ganzen Umdrehung.

Das Einfließen des Wassers in den Cylinder findet aber an einer bestimmten Stelle

statt, woraus ersichtlich ist, daß durch das jedesmalige Ziehen an dem Hebel H ein anderer der 16 Behälter unter die Ausflußöffnung

tritt. Ueber dem Cylinder T befindet sich ein kleiner

Behälter R, aus welchem das darin enthaltene Wasser

durch eine mit einem Hahn L versehene kurze Ansatzröhre

A in den Cylinder geleitet wird. Der Ausfluß des

Wassers in den letztern erfolgt unter einer stets constant erhaltenen Druckhöhe und

bei einem normalmäßigen Betrieb des Apparates in solcher Weise, daß in der Zeit,

während welcher der Wächter sein Geschäft auszuüben hat, eine jede der 16 Zellen des

Cylinders sich bis zu einer bestimmten Höhe mit Wasser anfüllt.

Damit nun nach Ablauf der Wachzeit das Wasser nicht weiter aus dem Reservoir R ausfließt, ist folgende Einrichtung getroffen worden.

Auf dem Sperrrad S sitzt ein Stift m, welcher so angebracht ist, daß er, sobald der 15.

Behälter gefüllt ist, gerade mit dem kurzen Arm des Hebels N in Berührung tritt. Dieser Hebel hat bei n

seinen Drehpunkt, und sein längerer Arm steht mit dem an der Röhre A befindlichen Hahn L in

Verbindung, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist. Sobald der 15. Behälter bis zum

bestimmten Theilstrich gefüllt ist, zieht der Wächter wieder den Hebel H; dadurch wird ein nochmaliges Fortrücken des Rades S bewirkt, der Stift m dreht

dadurch den Hebel N in die Richtung n, n' (Fig. 5) und bewirkt so ein

Schließen des Hahns L, indem dessen Arm in die Lage L, n' gekommen ist. Der 16. Behälter, welcher in diesem

Augenblick unter die Ausflußöffnung tritt, erhält daher kein Wasser aus später noch

anzuführenden Gründen.

Beginnt der Arbeiter am folgenden Abend sein Amt wieder, so zieht er zuerst den Hebel

H. Der Stift m wird

wieder um einen Zahn weiter gerückt und verläßt dadurch den Hebel N. Eine Feder F', welche

durch die Drehung des Hebels N in die Richtung n, n' ausgezogen worden, sucht jetzt, nachdem der Stift

m den Hebel N verlassen,

ihre ursprüngliche Lage wieder einzunehmen und bewirkt so ein Oeffnen des Hahns L in der Röhre A. Um die

Gränze des Rückgangs dieses Hahnes zu sichern, ist noch ein Stift o angebracht, an welchen der Hebel sich anlegt.

Was die Ziehvorrichtung betrifft, so besteht diese aus einem Kästchen (Fig. 7), in

welchem sich ein Schieber J befindet, der einestheils

der Bewegung des Hebels H, anderntheils dem Einfluß

einer Spiralfeder B unterworfen ist. Der Kopf dieses

Schiebers ist gabelförmig gestaltet, um in seinem Innern den von den Gleitstücken

und mithin auch vom Hebel H nach dem Schieber führenden

Draht aufzunehmen. Die Spiralfeder ist so angebracht, daß sie stets einen nach Innen

gerichteten Zug auf den Schieber ausübt. Erfolgt aber ein stärkerer Zug von der entgegengesetzten Seite,

so wird der Schieber aus der Oeffnung heraustreten. Dieser stärkere Zug wird vom

Wächter ausgeführt, sobald er den Hebel H zieht, indem

der Zug durch den Draht sich auf den Schieber fortpflanzt; es erfolgt alsdann ein

Vorwärtsschieben des letzteren, falls zuvor die dasselbe verhindernde Zuhaltung

ausgehoben worden ist. Es liegt nämlich in einer Vertiefung des Schiebers der Zapfen

z dieser Zuhaltung, und es ist ersichtlich, daß, so

lange dieser Zapfen nicht ausgehoben ist, kein Fortschreiten des Schiebers erfolgen

kann. Um nun den Zapfen und mithin auch die Zuhaltung auszuheben, hat der Arbeiter

einen Schlüssel, der für sämmtliche Locale derselbe ist. Durch Umdrehen dieses

Schlüssels hebt er die Zuhaltung aus, und ein an dieser befindlicher Haken wird in

der höchsten Stellung von einer Sperrfeder w

festgehalten. Durch die Bewegung der Zuhaltung greift ein an derselben oben

befindlicher Haken v in ein Rad V und schiebt dieses um einen Zahn weiter.

Die Benutzung des Apparats geschieht nun in folgender Weise.

Nachdem der Wächter beim Antritt der Wache in jedem Locale die betreffende Zuhaltung

ausgehoben hat und demnächst zu dem Apparat zurückgekehrt ist, öffnet er mittelst

des an dem letzteren befindlichen Zughebels den Hahn L

und bewirkt, bei der zwischen ihm und den sämmtlichen Schiebern der

Ziehvorrichtungen bestehenden festen Verbindung, zugleich ein Hervortreten derselben

aus ihren sie umschließenden Kästchen. Da durch das Ziehen des Wächters an dem

Zughebel nur ein momentaner Einfluß auf die Schieber ausgeübt wird, dahingegen die

mit ihnen verbundenen Spiralfedern continuirlich in einer dem Zuge entgegengesetzten

Richtung wirken, so wird nach geschehenem Zuge sofort ein Zurücktreten der Schieber

in ihre Ruhelagen und demnächst auch ein Wiedereingriff der bezüglichen Zuhaltungen

erfolgen; indem nämlich die Sperrfeder w von dem

Schieber bei seinem Heraustreten mitgenommen wird, läßt sie den bisher von ihr

aufgefangenen Zuhalter niederfallen.

Dieselbe Operation hat demgemäß der Wächter während seiner Wachzeit von 8 Stunden,

auf welche der Apparat eingerichtet ist, am Anfang jeder einzelnen halben Stunde,

also im Ganzen noch 15 mal zu wiederholen. Mit dem 16. Zuge tritt der 16. Behälter

unter die Ausflußöffnung und es sperrt alsdann der auf dem Sperrrad S befindliche Stift m den

ferneren Zutritt des Wassers; der 16. Behälter bleibt also leer, und diese

Einrichtung ist zur Ersparung eines 17. Behälters getroffen worden.

Leistet der Wächter der ihm auferlegten Verpflichtung Genüge, so wird nach Ablauf der

Wachzeit das Wasser in allen 16 Behältern gleich hoch stehen; findet sich diese

Erscheinung nicht vor, so ist dadurch dargethan, daß der Wächter seinen

Obliegenheiten nicht gehörig nachgekommen ist, und der Wasserstand in den Behältern

zeigt an, wann und wie lange dieß geschah. Zieht der Besitzer es vor, zu beliebig

gewählten Zeiten revidiren zu lassen, so wird der Apparat ebenso genau angeben, ob

dieß geschah, als im vorigen Fall.

Das Ausleeren der sämmtlichen Behälter geschieht gleichzeitig durch eine im Innern

des Cylinders befindliche Vorrichtung, indem man denselben um die Achse dreht. Die

in einer Nacht verbrauchte Wassermenge ist = 278 Kubikzoll, annähernd 1/6 Kubikfuß,

welche mehrmals benutzt werden können.

Es könnte dem Apparat zum Vorwurf gemacht werden, daß Wärme sowohl wie Kälte auf den

regelmäßigen Gang desselben Einfluß haben würden. Was die Kälte betrifft, so

befinden sich in jedem Etablissement Räumlichkeiten genug, die auch des Nachts der

kalten Jahreszeit Trotz bieten und stets eine mittlere Temperatur haben, so daß die

Ausdehnung des Wassers und des Messings der Scala innerhalb der vorkommenden

Temperatur-Differenzen für den vorliegenden Zweck durchaus ohne einen in

Betracht kommenden Einfluß seyn werden. Dasselbe gilt ohne Zweifel von der nach Hagen vorhandenen Abhängigkeit der Ausflußgeschwindigkeit

des Wassers von seiner Temperatur.

Derartige Apparate liefert die Werkstatt für Gasanlagen und Gasmesserfabrik von Hrn.

S. Elster, Neue Königsstraße Nr. 67 in Berlin.

Tafeln