| Titel: | A. E. Taylor's Thorglocke. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XLIV., S. 186 |

| Download: | XML |

XLIV.

A. E. Taylor's

Thorglocke.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

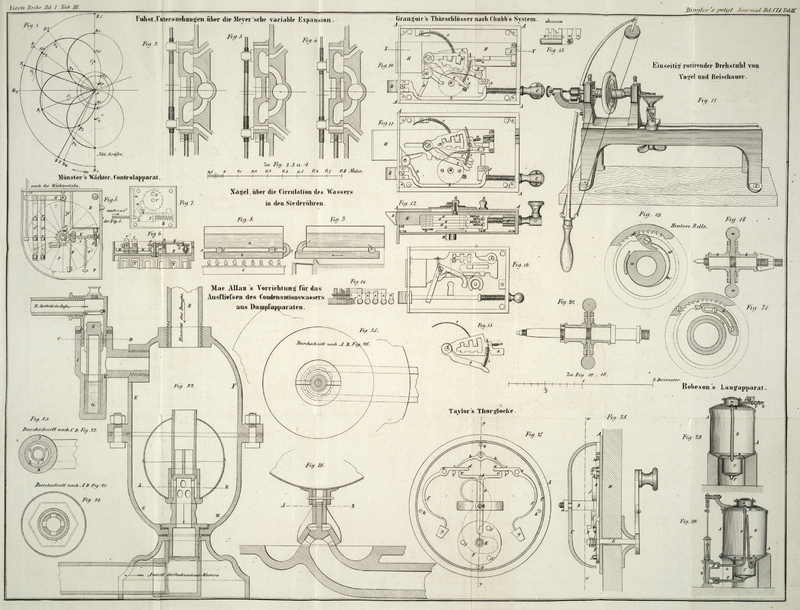

Taylor's Thorglocke.

Es wird wohl wenige Leute geben, die nicht schon in Verlegenheit gekommen sind, wenn

sie irgendwo an der Glocke eines fremden Hauses zogen, und dieselbe gab entweder gar

keinen hörbaren Laut, oder verursachte ein solches Geräusch, daß man unwillkürlich

aus Sturmläuten erinnert wird; – aber auch die Bewohner des Hauses haben

unter dieser Unbequemlichkeit zu leiden, denn im ersten Falle muß der vielleicht

willkommene Besucher lange an der Thüre stehen und warten, und im zweiten Fall wird

Jedermann im Hause durch das Geläute erschreckt.

Die hier zu beschreibende Vorrichtung hat den Zweck, diese Schwierigkeit zu

überwinden und eine Thorglocke darzubieten, welche immer und ganz sicher den

gewünschten Laut von. sich gibt, wobei es ganz in der Macht des Läutenden steht, den

Laut zu verstärken oder zu verlängern. Das Läuten geschieht durch Drehen einer

Kurbel, und die Erfindung besteht darin, daß eine mit Hebedaumen versehene Platte

auf einen Anker wirkt, welcher mit zwei unter einer Glocke angebrachten Hämmern so

in Verbindung gesetzt ist, daß durch Umdrehen der Scheibe die Hämmer gehoben und

durch passend angebrachte Federn gegen die Glocke getrieben werden.

Fig. 27 ist

ein verticaler Durchschnitt dieser Vorrichtung, wobei die Linie xx in Fig. 28 die Richtung des

Schnittes andeutet; Fig. 28 ist ein verticaler Durchschnitt derselben nach der Linie yy in Fig. 27.

Die gleichen Buchstaben bezeichnen in beiden Figuren dieselben Theile der

Vorrichtung.

A ist eine Metallplatte von Messing oder Eisenguß mit

einem Ständer B in der Mitte, auf welchem mittelst einer

Schraubenmutter a eine Glocke C befestigt werden kann. Ein Anker D liegt

flach auf der Platte und ist um den Zapfen b drehbar.

Das untere Ende des Ankers ist abgebogen und erstreckt sich über eine Platte F, welche auf einer durch den Untertheil der Platte sich

erstreckenden, in ein Viereck auslaufenden Achse E

steckt. Die Platte A wird an einem passenden Platze im

Innern des Hauses mittelst der Schrauben K, K, K, K an

einem Pfosten H befestigt und die Achse E erstreckt sich durch den Pfosten nach Außen und trägt

dort eine Kurbel G. Auf der Oberfläche der Platte F ist eine Anzahl Hebedaumen j,

j, j befestigt, welche beim Drehen der Platte auf das untere Ende des

Ankers wirken. Das obere Ende des Ankers läuft in zwei Enden c, c aus und die um Zapfen e, e drehbaren Arme

d, d werden durch eine flache Feder h, h abwärts gedrückt und durch Stellstifte i, i in solcher Stellung gehalten, daß sie mit ihrem

Ende gerade oder den Vorsprüngen c, c des Ankers stehen.

Die Arme d, d laufen in flache gebogene Federn f, f aus, welche an den Enden die Hämmer g, g tragen; die Federn f, f

sind so gebogen, daß im Ruhestand die Hämmer g, g von

dem innern Umfang der Glocke abstehen; wenn aber die Arme d,

d gehoben und schnell herabgelassen werden, so werden die Hämmer gegen die

Glocke getrieben und geben je einen scharfen Laut. Sobald

daher die Scheibe F mittelst der Kurbel G in einer oder der andern Richtung gedreht wird, wird

das untere Ende des Ankers D durch einen der Hebedaumen

j, j, j nach einer oder der andern Seite hin

getrieben, und einer der Vorsprünge c hebt den einen Arm

d auf und zieht dadurch den entsprechenden Hammer g zurück. Bei fortgesetzter Drehung der Platte F wird das untere Ende des Ankers wieder von dem

Hebedaumen frei, und der Arm d wird durch die Wirkung

der Feder h mit ziemlicher Gewalt herabgetrieben, so daß

der entsprechende Hammer g gegen die Glocke schlägt, und

einen Laut von sich gibt.

Es ist leicht einzusehen, wie durch das Drehen in einer Richtung der eine, und durch

das Drehen in der andern Richtung der andere Hammer in Thätigkeit gesetzt wird, und

da die Drehung der Platte F nach beiden Seiten mit

gleicher Leichtigkeit geschieht, so wird durch diese Vorrichtung auch der mit

mechanischen Vorrichtungen gänzlich Unbekannte nicht in Verlegenheit kommen, wenn er

nur weiß daß er drehen und nicht ziehen muß.

Die Anzahl der Schläge hängt von der Dauer der Drehung und von der Anzahl der auf der

Platte F angebrachten Hebedaumen ab, und es wäre ein

Leichtes, durch die Anzahl der Schläge den Bewohnern der verschiedenen Stockwerke

eines Hauses anzuzeigen, wer einen Besuch zu erwarten hat, und wenn es gewünscht

würde die Glocke von der Hausthüre entfernt anzubringen, so kann man die Vorsprünge

c, c durch Drähte mit den Armen d, d in Verbindung setzen, wobei es jedoch nöthig wäre,

passend angebrachte Winkelhebel auf die Arme wirken zu lassen, so daß ein Sinken des

Vorsprungs c dennoch ein Heben des entsprechenden Armes

d zur Folge hätte. Im Allgemeinen jedoch wird der

Ton einer Glocke, wie sie in der Zeichnung angedeutet ist, laut genug seyn, um

durchs ganze Haus gehört zu werden, namentlich da die Größe der Glocke ganz

willkürlich ist, vorausgesetzt, daß sie zu der hier beschriebenen Einrichtung

paßt.

Diese Art von Thorglocken ist die Erfindung des Hrn. N. E. Taylor von Troy im Staate New-York und wurde demselben in den

Vereinigten Staaten patentirt.

W. Hauff in New-York.

Tafeln