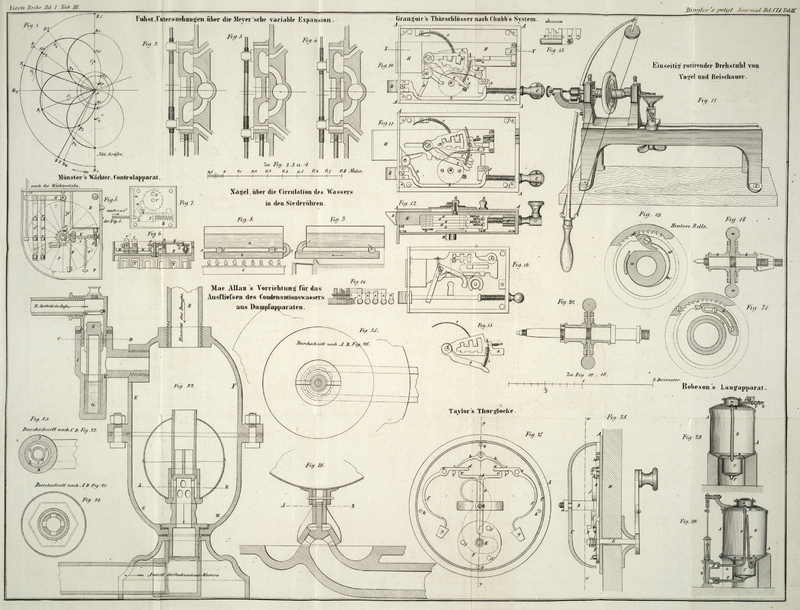

| Titel: | Grangoir's Thürschlösser nach Chubb's System. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XLV., S. 189 |

| Download: | XML |

XLV.

Grangoir's Thürschlösser

nach Chubb's

System.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1858, durch die schweizerische polytechnische

Zeitschrift, Bd. III S. 155.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Grangoir's Thürschlösser nach Chubb's System.

Die Schlosserarbeiten von Grangoir in Paris (place Maubert, Nr. 13) sind sowohl in Bezug auf den Grab

der Sicherheit, den sie gewähren, als hinsichtlich der guten und wohlfeilen

Anfertigung sehr vortheilhaft bekannt. Dieses bezieht sich namentlich auf die mit

beweglichen Zuhaltungen versehenen Chubb-Schlösser, an welchen er wesentliche

Verbesserungen angebracht hat. Diese finden sich hauptsächlich an den Zuhaltungen,

von denen er jede einzelne aus zwei Theilen anfertigt, deren gegenseitige Stellung

nach Belieben, und ohne das Schloß abzunehmen, verändert werden kann. Jede

Abänderung in der Lage der Zuhaltungen erfordert aber auch eine Veränderung des

Schlüsselbartes, weßhalb der letztere aus eben so vielen Theilen, als Zuhaltungen

vorhanden sind, zusammengesetzt ist, welche Theile dann unter sich verwechselt und

dadurch eine große Anzahl verschiedener Formen eines und desselben Schlüsselbartes

hervorgebracht werden können.

Die Fig.

10–15 stellen ein Chubb-Schloß mit den angedeuteten Veränderungen

dar, und zwar Fig.

10 das offene Schloß, bei welchem man die Deckelplatte, in welcher sich

das Schlüsselloch befindet, weggenommen hat; Fig. 11 dasselbe mit

vorgeschobenem Riegel; Fig. 12 horizontaler

Durchschnitt nach der Linie XY der Fig. 10.

Der Schloßkasten A enthält einen sogenannten deutschen

Riegel B, welcher – wie es bei französischen

Schlössern oft der Fall ist – nur an einem Knopfe C zurückgezogen, durch die Schraubenfeder b

aber immer wieder vorgeschoben wird. Der vordere Theil dieses Riegels kann versetzt

werden, je nachdem man das Schloß an einer Thür anbringt, die sich nach rechts oder

nach links öffnet. Der bewegliche Winkel D ist um den am

Schloßriegel H befestigten Zapfen o drehbar; der längere Arm desselben greift in ein Loch der Stange des

Riegels B, der kürzere dagegen wird beim Drehen des von

außen her einzusteckenden Schlüssels von dessen Bart gefaßt.

Die aus Messing bestehenden Zuhaltungen d stecken auf

einem gemeinschaftlichen Dorne f, welcher am Schloßboden

A festgenietet ist; sie können in beliebiger Anzahl

angebracht seyn. Jede derselben trägt einen gebogenen Stift e (Fig.

13), um den sich eine Schraubenfeder windet, welche die früher

gebräuchliche Blattfeder ersetzt und den Zweck hat, die durch den Schlüssel gehobene

Zuhaltung d wieder herabzudrücken. An dem gleichen Stift

f stecken ferner eben so viele messingene Hebel g; sie sind so angeordnet, daß jede Zuhaltung d, mit Ausnahme der vordersten, ihren besondern Hebel

g genau senkrecht unter sich liegen hat, und mit

demselben durch einen mit einer Feder umwickelten gebogenen Stift i verbunden ist. Dieser Stift ist an g befestigt und geht durch einen Vorsprung der Zuhaltung

d, in welcher derselbe mittelst einer kleinen

Schraube n mit viereckigem Kopfe angedrückt wird, so daß

aus den drei Stücken d, g und i ein festes, um f drehbares Stück gebildet

wird (Fig.

13).

Es ist bekannt, daß bei den gewöhnlichen Chubb-Schlössern der Riegel dadurch

verschoben wird, daß der durch das Schlüsselloch M (Fig. 12)

eingesteckte Schlüssel beim Umdrehen die Zuhaltungen d

aufhebt, zugleich aber den Angriff des Riegels H faßt

und diesen um eine Tour vorschiebt, wobei der Sperrstift v von einem in den nächstfolgenden Einschnitt der Zuhaltung

hinübergleitet. Bei der vorliegenden Einrichtung jedoch wirkt der Schlüsselbart

nicht unmittelbar auf die Zuhaltungen d, sondern auf die

mit denselben verbundenen Hebel g, wodurch indessen an

den Bewegungen weiter nichts geändert wird.

Die Anbringung der Hebel g hat zum Zwecke, die

gegenseitige Stellung der Zuhaltungen der jeweilig angewendeten Form des

Schlüsselbartes anzupassen, welcher – wie schon oben bemerkt – aus

einzelnen unter sich verstellbaren Stücken zusammengesetzt ist. Dieses geschieht

einfach durch Loswinden der Schrauben n und

Wiederanziehen derselben, nachdem man die Zuhaltungen in die dem Barte

entsprechenden Stellungen versetzt hat.

In Fig. 14 ist

im Längendurchschnitte der Bart eines Schlüssels mit ganzem Schafte dargestellt; es

besteht derselbe aus sechs einzelnen Stücken von verschiedener Länge, von denen das

erste mit dem Schafte ein Ganzes bildet, die übrigen aber angeschoben und mit einer

Kopfschraube r fest gegen jenen ersten Theil gedrückt

sind. Der an beiden Enden eingeschraubte Stift z macht

die einzelnen Stücke unverschiebbar.

Fig. 15 gibt

die Vorder- und Seitenansicht des Bartes eines Rohrschlüssels; die einzelnen

Bärte haben keine Ringe, sondern sind mit einem Schwalbenschwanze versehen und in

eine Nuth des Rohres eingeschoben. Der hinterste Bart ist wieder fest am Rohre und

die übrigen werden mittelst eines eingeschraubten Stiftes z an jenem befestigt.

An dem einen, wie an dem andern dieser beiden Schlüssel kann somit die Form des

Bartes durch Versetzung der einzelnen ungleich langen Theile desselben leicht

verändert werden, in Folge dessen dann auch die Stellung der Hebel g zu ihren entsprechenden Besatzungen d verändert und der neuen Form des Schlüsselbartes

angepaßt werden muß. Dieses läßt sich bewerkstelligen, ohne daß das Schloß

abgenommen oder irgendwo geöffnet zu werden braucht. Es befindet sich zu diesem

Behufe an dem hintern Ende des Riegels H eine kleine

messingene Büchse S mit eben so vielen durchgehenden

Oeffnungen, als Schrauben n vorhanden sind; sie liegen

in gleicher Richtung mit den letzteren, was Fig. 12 deutlich

nachweist. Durch diese Oeffnungen und die im Stulpe des Schloßkastens vorhandenen

entsprechenden Löcher m (Fig. 11) steckt man einen

Schraubenschlüssel ein und macht damit – nachdem man vorher die Bärte am

Schlüssel in einer gewissen Stellung befestigt und diesen eingesteckt hat –

die Schrauben n los, in Folge dessen die Federn i durch die Zuhaltungen d

alle nach Oben gerückt werden. Hierauf wird der Schlüssel so weit gedreht, daß ein

Bart senkrecht zu den Hebeln g steht und in dieser

Stellung werden die Schrauben n wieder angezogen. Diese

Veränderung läßt sich sehr leicht und ohne Hülfe des Schlossers ausführen.

Bei dem in den Fig.

10–12 abgebildeten Schlosse läßt sich der Riegel H ohne Schlüssel von der innern Seite mittelst der beiden Knöpfe Q und R (Fig. 12) leicht

hin- und herschieben. Der Knopf Q ist am Riegel

selbst befestigt; mit dem Knopf R dagegen ist der

Schieber x verbunden, mittelst welchem die sämmtlichen

Zuhaltungen d sich in die Höhe drücken lassen, in

welcher Lage dann der Riegel H frei wird. Um das Oeffnen

des Schlosses mit Hülfe eines Dietrichs unmöglich zu machen, sind sowohl der

Sperrstift v an der rechten Seite, als auch die inneren

Flächen der Einschnitte an den Zuhaltungen d gezahnt.

Wollte man nun dieselben mittelst Drahthaken zu heben und den Riegel gleichzeitig

zurückzuschieben versuchen, so würde der Sperrstift v

sich in jene Zähne einklemmen und jede weitere Bewegung unmöglich machen.

Die Fig. 16

endlich zeigt ein gewöhnliches Zuhaltungsschloß, bei welchem diese letzte

Vorrichtung ebenfalls angebracht ist, was man aus der Form des Sperrstiftes v und aus den gezahnten Flächen der Einschnitte leicht

erkennen kann.

Baron Seguier, Berichterstatter.

Tafeln