| Titel: | Waterhouse's Fallhammer mit Luft-Reitel oder Luft-Preller. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. LX., S. 253 |

| Download: | XML |

LX.

Waterhouse's Fallhammer mit

Luft-Reitel oder Luft-Preller.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1858 S. 356.

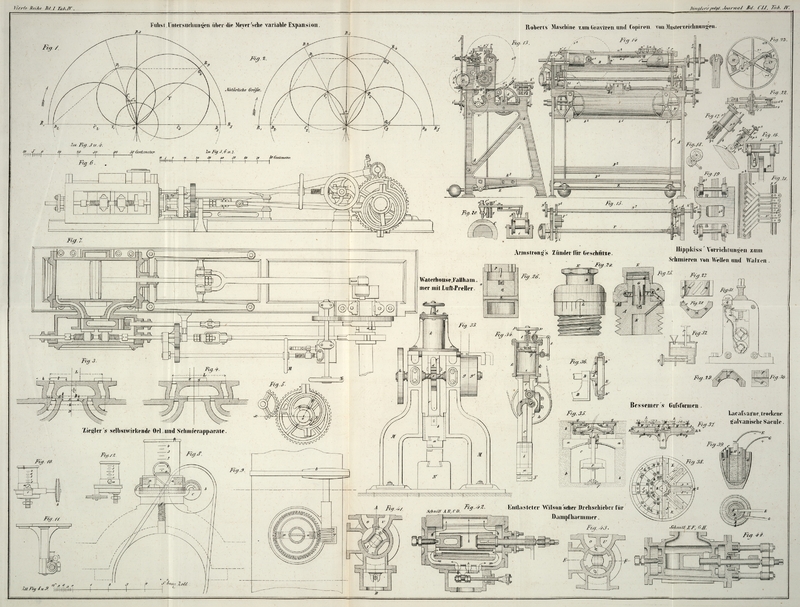

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Waterhouse's Fallhammer mit Luft-Reitel oder

Luft-Preller.

Bekanntlich hat man die Geschwindigkeit des Falles arbeitender, von Elementarkraft

bewegter Hämmer, um Zeit zu gewinnen und die Schlagwirkung zu verstärken, durch

künstliche Mittel, wie elastische Balken (Reitel, bei Aufwerfhämmern) oder durch

Prellringe, welche gegen Prellklötze stoßen, zu vergrößern. Bei diesen und ähnlichen

MittelnSchmerber's Fallhammer mit Kautschukfedern,

polytechnisches Journal Bd. CXXIII S.

338. hat man es jedoch nicht sehr in seiner Hand, die betreffenden Theile, durch

deren in Anspruch genommene Elasticität das schnellere Zurückwerfen erzeugt wird,

derartig zu verändern, daß dadurch geringere oder bedeutendere Geschwindigkeiten

beliebig hervorgebracht werden könnten. Letztere Vortheile in Verbindung mit den

vorhergehenden, hat die Anordnung des Mechanikers Waterhouse in Sheffield, welcher für bemerkte Zwecke in sinnreicher Weise

eine Feder aus atmosphärischer LuftGuillemin u. Minary

construirten bereits einen hydraulischen Stempelhammer mit Federung von

zusammengepreßter Luft, polytechn. Journal Bd. CXL S. 18 gebildet hat, die man sowohl ihrer Masse als Spannung nach fast beliebig

verändern kann, und wovon Fig. 33 und 34 Abbildungen

sind.

Referent sah derartige Hämmer mit entschiedenem Vortheile, namentlich für kleinere

Schmiedearbeiten, wo oft 120 bis 150 Hammerschläge per

Minute wünschenswerth sind, in dem schönen Maschinen-Etablissement von Beyer und Peacock zu Gorton

bei Manchester arbeiten, welche zugleich die Anfertigung dieser Hämmer für den

Patentinhaber (Waterhouse) besorgen.

Wie Fig. 33

zeigt, hat das äußere Ansehen des Hammers überhaupt sehr viel Aehnlichkeit mit einem

Dampfhammer, besonders das Gerüst M, der Hammerstock N mit darin festgekeiltem Amboß, der Hammer a und dessen Trag- und Führungskörper b. Das Heben des Hammers geschieht jedoch hier durch

einen Daumen e (Fig. 34 im

Verticaldurchschnitte), der auf einer Achse f befestigt ist, an deren äußeren

Enden sich einerseits Betriebsriemenscheiben (g feste,

g¹ lose) befinden, andererseits ein kleines

Schwungrad h aufgekeilt ist. Der Hebedaumen e wirkt bei jedem Umgange der Welle f gegen eine Walze d, die

etwas rückwärts von der Mittellinie (Fig. 34) an der

geschlitzten (in der Mitte offenen) Stange c befestigt

ist, welche letztere den Hammerführungsklotz b mit einem

Kolben i verbindet, der sich, ähnlich wie ein

Dampfkolben, luftdicht im Cylinder k bewegt, welcher den

Raum für die oben erwähnte Luftprellfeder liefert. Um diese Feder beliebig groß oder

klein machen zu können, ist ein zweiter nur stellbarer Kolben m vorhanden, welcher mittelst einer Schraube, deren Mutter im Halse l des Deckels vom Cylinder k

befindlich ist, auf- und abbewegt werden kann, ohne sich dabei drehen zu

müssen. Die Umdrehung der Schraube erfolgt durch die Hand, indem man hierzu am Ringe

p anfaßt. Wie dabei das untere förmige Ende

der Schraube mit dem Kolben m verbunden ist, erhellt

hinreichend aus Fig. 34. Zur Einführung der atmosphärischen Luft in den hohlen

Cylinderraum zwischen den beiden Kolben i und m und beziehungsweise zum Reguliren des erforderlichen

Lustquantums (Spannung der Feder), um mehr oder weniger rasche Schläge zu erzeugen,

dienen die Hähne r und s, so

wie im Kolben m ein sich nach Unten öffnendes

Klappenventil q. Die wünschenswerthe Stellung der Hähne

geschieht von dem unten am Amboße stehenden Arbeiter vermittelst der Zug- und

Schubstange t.

Haben die Hähne s und r die

in Fig. 34

gezeichnete Stellung, so erkennt man leicht, daß beim Niedergange des Kolbens i, zwischen i und q, ein luftverdünnter Raum entsteht, welchen die äußere

atmosphärische Luft auszufüllen sich bestrebt und durch s einströmend das Ventil öffnet, bis der bemerkte Raum gefüllt ist. Beim

Aufgange des Kolbens i kann die abgesperrte Luft

nirgends entweichen, sie wird gleich einer Feder zusammengedrückt, die sogleich ihre

Elasticitätskraft zum entsprechend schnelleren Fallen des Kolbens i und mit ihm des Hammers a

äußert, sobald der Hebedaumen e die Heblingswalze d verlassen hat. Wie man überdieß durch gehöriges

Stellen des Hahnes r wieder die zwischen q und i abgesperrte Luft

ganz oder zum Theil entfernen, überhaupt durch diesen Hahn die Spannungsgröße der

Luftfeder reguliren kann, dürfte sich nach allem bis jetzt Bemerkten von selbst

erklären.

Bei einem Hammergewichte von 4 1/4 Centner hat der Cylinder k eine Höhe von 16 Zoll, der Kolben i 10 Zoll

Durchmesser und 6 Zoll Hub. Der Preis der Maschine ist franco Manchester 115 Pfd.

Sterl.

Tafeln