| Titel: | Maschine zum Graviren und Copiren der Musterzeichnungen, von Richard Roberts in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. LXIII., S. 258 |

| Download: | XML |

LXIII.

Maschine zum Graviren und Copiren der

Musterzeichnungen, von Richard

Roberts in Manchester.

Aus dem Engineer vom 29. October

1858.

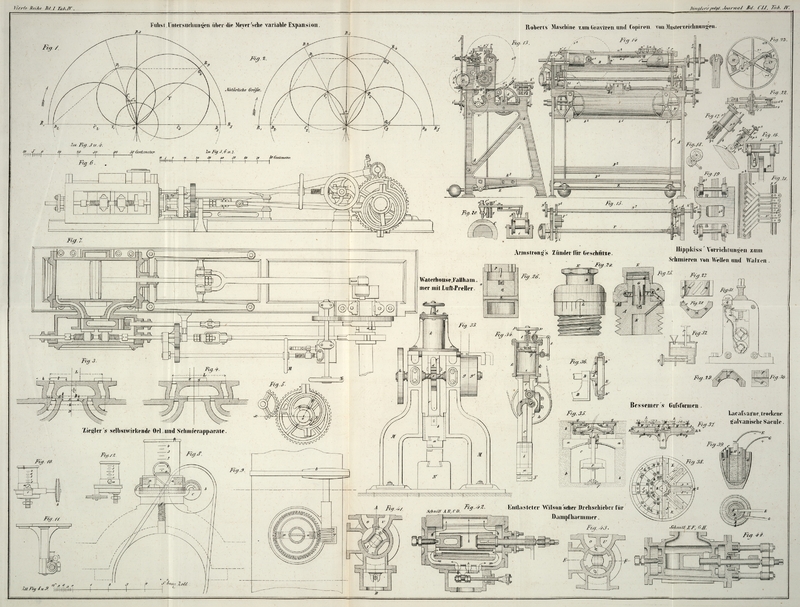

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Roberts' Maschine zum Graviren und Copiren der

Musterzeichnungen.

Bei der Gravir- und Copirmaschine, welche sich Hr. Roberts am 11. März 1858 für England patentiren ließ, sind folgende

Verbesserungen hervorzuheben: 1) Die Maschine liefert Umrißcopien einer

Musterzeichnung, welche an einen rotirenden Cylinder oder an einen verschiebbaren

Rahmen, anstatt an eine unbewegliche Tafel befestigt ist.

2) Die Maschine ertheilt die eine Bewegung der Musterzeichnung, die andere dem

Ziehstift, anstatt nach der gegenwärtigen Methode beide Bewegungen aus den Stift zu

übertragen. Beide Bewegungen auf die geeignete Weise combinirt, reproduciren jedes

beliebige Muster auf einer ebenen Fläche.

3) Der Mechanismus ist so eingerichtet, daß der Arbeiter die Bewegung des Musters mit

der einen, und diejenige des Ziehstiftes mit der andern Hand ausführt, anstatt auf

die gebräuchliche Weise den Stift allein zu bewegen.

4) Verrichtung einer oder beider letztgenannten Operationen mittelst einer

Frictionsrolle, die mit dem Wagen des Ziehstiftes verbunden ist und auf den

rotirenden Cylinder wirkt, auf welchem die Musterzeichnung befestigt ist. Diese

Rolle wird aus freier Hand geführt und durch irgend eine geeignete Kraft in Rotation

gesetzt.

5) Die Träger der Gravirinstrumente mit ihren Schenkeln sind in verschiedenen Ebenen

construirt, so daß jedesmal der letzte Schenkel eines Trägers den ersten des

vorhergehenden spannt.

6) Anbringung pantographischer Maschinen zur Hervorbringung von Copien beliebig

großer Musterzeichnungen in den erforderlichen Dimensionen und zwar durch Anwendung

von Wechselrädern statt der üblichen Hebel und Wechselrollen.

7) Veränderung und Regulirung des Druckes auf das copirende Instrument mittelst

excentrischer Scheiben, welche auf Federn wirken.

8) Anbringung eines oder mehrerer Excentrics, welche vermittelst einer Schraube auf

den Schieber des Stichels wirken, um die Längenbewegung desselben dem Muster

anzupassen.

9) Anwendung eines Excentricums in Verbindung mit einem Rabe, welches lose an der

Welle sitzt, um der kupfernen Walze oder dem Körper, auf welchen die Zeichnung

übertragen werden soll, eine rücksichtlich jenes Rades veränderliche Geschwindigkeit

zu ertheilen.

Folgende Beschreibung bezieht sich auf eine Maschine, bei

welcher die Musterzeichnung auf einen rotirenden Cylinder befestigt ist.

Fig. 13

stellt diese Maschine in der Endansicht, Fig. 14 im Frontaufriß

dar. Fig. 15

ist ein besonderer Grundriß der Achsen F und g⁷ nebst ihrem Mechanismus. A, A sind die Enden des Gestells, B, B¹, B², B³, B⁴ die

dieselben verbindenden Verstärkungsstangen. C ist die zu

gravirende Walze, C¹ ihre Achse, welche sich frei

in Lagern C² und C³ dreht. Letztere befinden sich zwischen Führungen des Gestells, so

daß die obere Seite der Walze C rücksichtlich der

Grabstichel a, a, welche der Patentträger

„Copir- oder Diamantstichel“ (diamond tools) im Gegensatz zu den von ihm sogenannten

„Musterstiften“ (pattern tools)

b nennt, auf die geeignete Höhe adjustirt werden

kann. a¹, a¹

sind die Hälter der Diamantstichel, deren jeder einen Fuß in einem kleinen Loch und

den andern Fuß in einer kleinen Rinne des Stichelwagens a² hat, wie aus den nach einem größeren Maaßstabe ausgeführten

Abbildungen Fig.

20 und 21 deutlicher erhellt. An die Schiene B sind

die Träger c, c geschraubt, in welchen sich die Rollen

drehen, auf denen der Stichelwagen a² hinläuft.

Die Musterzeichnung ist auf einen Cylinder D befestigt,

dessen Achse in Lagern des Gestells A frei sich dreht.

Diese Achse enthält ein Getriebe d, welches durch

Vermittelung der Räder d¹ und d² die zu gravirende Walze C in Bewegung setzt. b¹ ist ein

vierräderiger Wagen, welcher längs der trogförmigen Schiene B⁴ läuft und den Musterzeichenstift b

von einer Seite der Zeichnung zur andern führt und den Diamantsticheln a, a auf folgende Weise die correspondirende Bewegung

nach einem verkleinerten Maaßstabe ertheilt. Der an dem Wagen b¹ befestigte Stahlriemen b² ist

nämlich um einen Theil der Rolle b³ geschlagen

und dann an dieselbe

befestigt. Das Ende dieses Riemens geht um die Rolle b⁴, dann um einen Theil der Rolle b³

(längs dem anderen Ende des Riemens) und ist gleichfalls an die letztere befestigt.

Der Riemen wird mit Hülfe einer hier nicht abgebildeten Kuppelungsschraube bei b⁵ oder mittelst einer kleinen Verschiebung der

Rolle b⁴ gespannt erhalten. Die Achse b⁶ der Rolle b³ läuft in Lagern, welche an den Schienen B¹ und B⁴ befestigt sind, und

enthält an der hinteren Seite der Maschine ein Wechselgetriebe e, welches durch das Zwischenrad e¹ dem Rade e², an dessen Achse

e³ eine Rolle e⁴ festsitzt, Bewegung mittheilt. An diese Rolle sind zwei Stahlbänder

befestigt und in entgegengesetzter Richtung um einen Theil derselben geschlagen. Die

anderen Enden dieser Bänder sind an das Ende des Stichelwagens a² befestigt, und zwar mittelst

Adjustirschrauben, welche in der Abbildung nicht dargestellt sind. f ist eine Schiene, welche sich beinahe längs der ganzen

Maschine erstreckt und durch Adjustirschrauben f¹

gegen sämmtliche Stichelhalter angedrückt wird. Diese Schiene, welche durch die an

ihrem oberen Ende in Führungen laufende Stange f²

mit dem durch Gegengewichte äquilibrirten Tretschemel E

verbunden ist, hebt die Diamantstichel von der Arbeit ab, sobald der Arbeitende

seinen Fuß von E hinwegzieht. Es ist einleuchtend, daß

durch Anwendung geeigneter Räder zur Verbindung des Mustercylinders D mit der zu gravirenden Walze C die Länge der Zeichnung dergestalt sich ändern läßt, daß auf dem Umfang

einer Walze von irgend einem geeigneten Durchmesser jede erforderliche Anzahl von

Wiederholungen hervorgebracht werden kann, und daß durch Wechseln der Räder, welche

b⁶ und e³

verbinden, die Breite der Zeichnung in ähnlicher Weise der Länge der zu gravirenden

Walze sich anpassen läßt. Durch Anwendung doppelter Zwischenräder zur Verbindung von

b⁶ mit e³

wird die Musterzeichnung in umgekehrter Lage auf die Walze C übertragen. Soweit die Maschine bis jetzt beschrieben ist, eignet sie

sich nur dazu, ein auf einen rotirenden Cylinder befestigtes Muster zu copiren und

zugleich nach einem beliebigen Maaßstab reducirt, auf der in Behandlung befindlichen

Walze darzustellen.

Um nun die Maschine in Gang zu setzen, bewegt der Arbeiter den Ziehstift b mit der einen und den Cylinder D mit der andern Hand, ausgenommen, wenn eine oder beide Operationen, wie

mit Bezug auf Fig.

16, 17, 18 und 19 erläutert werden soll, durch mechanische Kraft zu verrichten sind.

Anstatt der bei Pantographen üblichen Hebel und anderer Mechanismen, erfüllen bei

der in Rede stehenden Maschine, wie man sieht, gezahnte Wechselräder den gleichen

Zweck.

Der Patentträger beschreibt jetzt den Mechanismus, mit dessen Hülfe er die Maschine

zur Erzeugung verschiedener Arten von Originalmustern

einrichtet, welche,

bevor sie aus der Maschine genommen werden, durch Hinzufügung von Blumen, Arabesken

und dergleichen noch weiter verziert werden sollen. Die Schiene g, Fig. 13 und 14, ist der

oben beschriebenen Schiene f ähnlich und vermittelst

einer Schraube, welche in dem einem Ende der an den Träger a¹ geschraubten Feder g sich befindet,

so adjustirt, daß sie sich mit gelindem Druck gegen die Träger a', a' der Stichel lehnt.

Sie ist ferner durch das Gelenk g² mit den kurzen

Hebelarmen g³ der Achse g⁴ verbunden. An dem linken Ende der letztem ist ein Hebel g⁵ befestigt, der sich gegen ein auf der hinteren

Seite der Maschine an eine Welle g⁷ (Fig. 15)

befestigtes Excentricum g⁶ lehnt. Die Welle g⁷ empfängt ihre Bewegung von dem Rade d² der Achse der zu gravirenden Walze durch das

Zwischenrad h und das Wechselrad h¹. Die vordere Welle F wird von der

Welle g⁷ aus mittelst des an dem linken Ende der

letzteren befindlichen Rades g⁸ in Umdrehung

gesetzt, indem dieses in das breite Zwischenrad F¹ eingreift, welches das an der Achse F

befestigte Rad F² umtreibt. An dem rechten Ende

der Achse F befindet sich eine Schraube, deren Mitte i eine breite Flantsche besitzt, gegen die das

Excentricum i¹ drückt. Diese Mutter enthält ein

Wechselrad i², welches durch das an der Achse g⁷ sitzende Rad i³ umgetrieben wird. Diese Räder können durch ein hier nicht sichtbares

Zwischenrad mit einander verbunden werden. Das Excentricum i¹ sitzt an einer Achse i⁴ fest,

an deren anderem Ende sich ein Schraubenrad i⁵

befindet, welches in eine an die Achse g⁷

befestigte Schraube i⁶ greift. Die Achse i⁴ rotirt in einem Gestell, dessen eines Ende auf

dem hervorragenden Ende des Lagers drehbar ist, in welchem das rechte Ende der Welle

F rotirt. In dem andern Ende dieses Gestells

befindet sich ein krummer Schlitz (Fig. 13) welcher die

Adjustirung von Rädern verschiedener Durchmesser auf den Eingriff in die Schraube

i⁶ gestattet. An das linke Ende der Welle F ist ein Excentricum j

befestigt, welches einem passenden Muster entspricht und mittelst des Hebels j¹ und des Gelenkes j² die Bewegung dem Wagen a² und

mithin den Copirsticheln a ertheilt. Durch Wechseln des

Rades h¹ auf der rechten Seite der Achse g⁷ kann man die letztere das Muster des

Excentricums auf dem Umfange der Walze entsprechend wiederholen lassen. Der Hebel

j¹ wird gegen das Excentricum j durch eine Spiralfeder a² angedrückt, deren eines Ende an den Wagen a², das andere an den Stift a⁴

der Stange B befestigt ist. Damit die Stichel bei jeder

Umdrehung der Walze auf frischem Grunde arbeiten, besitzen die Räder i² und i³ eine

solche relative Zähnezahl, daß die Mutter i um so viel

schneller oder langsamer wie die Welle F sich zu drehen

veranlaßt wird, als diese Welle bei einer gegebenen Anzahl von Umdrehungen um eine

Strecke gleich der

Breite des in Arbeit befindlichen Musters fortrückt. Die Achse F ist in ihre entfernteste Lage nach der linken Seite

gerückt dargestellt. Ist daher die Schraube, auf welcher die Mutter i läuft, rechts gewunden, so muß sich die Mutter bei

Anwendung eines Zwischenrades langsamer als die Welle F

drehen, um diese von der linken nach der rechten Seite zu verschieben. Bringt man an

die Stelle des Excentricums ein concentrisches Rad, so ist klar, daß die

Gravirinstrumente das Excentricum-Muster spiralförmig und in gleichen

Abständen auf der Walze auftragen; ferner, daß bei Anwendung des an Gestalt und

Geschwindigkeit dem Zwecke angepaßten Excentricums i¹, dasselbe, indem es die Welle F

veranlaßt mit verschiedenen Geschwindigkeiten sich zu verschieben, den gravirten

Mustern ein abgerundetes Aussehen ertheilt. Dieser Effect kann noch dadurch erhöht

werden, daß man das Excentricum der Achse i⁴ so

auf die Schiene g wirken läßt, daß der Druck auf die

Grabstichel stufenweise in dem Grade entfernt wird, als sie sich der höchsten Stelle

der Figur nähern, und allmählich in dem Maaße wieder hergestellt wird, als die

andere Seite des Musters in Arbeit gelangt. Punktirungen und unterbrochene Linien

können durch Anbringung eines geeigneten Excentricums g⁶ auf der Welle g⁷ hervorgebracht

werden. Aus den Fig. 13 und 14 ist ersichtlich, daß,

wenn der Cylinder D in Rotation gesetzt wird, die Walze

C gleichfalls rotirt, und zwar mit einer

Geschwindigkeit, welche durch das Verhältniß der Räder d

und d² bestimmt wird, und daß, wenn man dem Wagen

b des Ziehstiftes eine lineare Bewegung ertheilt,

der Stichelwagen a² in der Ebene der Achse der

Walze C sich hinbewegt, wobei seine Bewegung auf

ähnliche Weise durch die verbindenden Wechselräder e und

e² regulirt wird.

Fig. 16 ist

die Seitenansicht eines Apparates, der die Einrichtung hat, daß das Muster und der Ziehstift durch mechanische Kraft bewegt wird,

während der Arbeitende dieselben mit der Hand nur zu leiten hat. Fig. 17 ist eine hintere

Ansicht und Fig.

18 ein Grundriß mit Hinweglassung des Wagens b¹. Fig. 19 stellt den Wagen b¹ im

Grundrisse dar. In dieser Ansicht ist D der

Mustercylinder, b der Ziehstift und p die Laufrolle oder der sogenannte „perambulator,“ welcher mit Kautschuk

überzogen ist, um vermöge der Reibung den Ziehstift oder den Mustercylinder oder

beide zu veranlassen, nach der durch den Arbeiter gegebenen Richtung sich zu

bewegen. An der mit einem geränderten Knopf p²

versehenen Achse p¹, welche sich frei in dem

Stück p³ dreht, ist ein Rad p⁴ befestigt, welches in das Zwischenrad p⁵ greift. Letzteres greift in das Rad p⁶, welches an das obere Ende des Stiels der

Gabel p⁷ befestigt ist. Diese Gabel dreht sich

frei in dem Theile p³, welcher, wie Fig. 16 zeigt, durch den

Theil p⁸ mit dem Wagen b¹ verbunden ist. g ist eine an das

obere Ende der Achse q¹ befestigte Bandrolle. Die

Achse q¹ dreht sich frei in der Stange p⁷ und enthält an ihrem unteren Ende eine

Schraube q, welche in das Rad q³ greift. Das Rad q³ sitzt mit

dem Rade q⁴ an einer Achse und das Rad q⁴ greift in das mit der Laufrolle p an der nämlichen Achse befestigte Rad q. Der Ziehstift ist so regulirt, daß er, wenn die

Laufrolle in Thätigkeit ist, ein wenig über der Zeichnung steht; und beide werden

von der Zeichnung abgehoben, wenn der Arbeiter seine Hand von dem Knopf p² entfernt. Dieses Aufheben wird mittelst einer

in der Abbildung nicht sichtbaren an b¹ oder p⁸ befestigten Feder bewerkstelligt.

Die Wirkungsweise dieses Mechanismus ist nun folgende. Die der Rolle q mitgetheilte Bewegung wird vermittelst des

beschriebenen Räderwerks auf die Laufrolle p übertragen,

welche vermöge der Friction den Cylinder D in Rotation

setzt. Es ist klar, daß der relative Grad der Rotation von D und der Bewegung des Wagens b¹ von

dem Winkel abhängt, welchen die Achse der Laufrolle p

mit der Achse des Cylinders D bildet. Denn, wenn ihre

Achsen in derselben Ebene liegen und p sich nach der

Richtung des Pfeils dreht, so wird D gleichfalls in der

durch den Pfeil angedeuteten Richtung rotiren. Wird jedoch die Laufrolle p umgewendet, indem man dem Knopf p² eine halbe Umdrehung ertheilt, so daß sie nun in der

entgegengesetzten Richtung rotirt, dann wird auch der Cylinder D eine entgegengesetzte Drehung annehmen. Gibt man

ferner der Achse von p eine Stellung rechtwinkelig zur

Achse von D, so bleibt D

stationär und der Wagen des Ziehstiftes läuft längs seiner Schienenbahn. Bildet

jedoch die Achse von p einen Winkel von 45° mit

der Achse von D, so bewegen sich beide, der Cylinder und

der Wagen b¹ mit gleicher Geschwindigkeit; und es

ist somit einleuchtend, daß jede veränderte Winkelstellung beider Achsen gegen

einander eine correspondirende Veränderung in den Bewegungen des Cylinders D und des Wagens b¹

zur Folge haben muß. Bei der Drehung in spitze Winkel muß der Druck von dem Knopf

p² entfernt werden, während die Laufrolle in

die verlangte Richtung gewendet wird. Mittelst der Controle welche der Arbeiter auf

diese Weise über die Bewegungen des Cylinders D und des

Wagens b¹ ausübt, ist er im Stande, beinahe jede

Art von Muster zu copiren.

Um diejenigen Theile der Zeichnung, welche ein glattes Aussehen erhalten sollen, mit

parallelen schiefen Linien auszufüllen, dient folgender Mechanismus. s, Fig. 13 und 14, ist ein an

die Achse b⁶ befestigtes Winkelrad, welches in

das an der Achse s² festsitzende Rad s¹ greift. Das andere Ende dieser Achse ist zur Aufnahme eines

Wechselrades eingerichtet, welches durch ein Zwischenrad mit einem andern an dem

linken Ende der Achse D³ befindlichen Wechselrade

zu verbinden ist. In Folge dieser Anordnung kann man nun bei Anwendung geeigneter

Wechselräder die Diamantstichel Spirallinien oder beliebig schräge Linien

beschreiben lassen; und wenn die Musterwalze mit der Ziehvorrichtung im Eingriffe

ist, so wird man nur die eine zu bewegen brauchen, um auch der andern die Bewegung

mitzutheilen.

Diese Maschinen lassen sich zum Copiren auf ebene Flächen

einrichten, indem man statt der Welle C eine Achse

nimmt, welche eine Rolle trägt, wodurch mittelst Stahlbändern ein verschiebbares

Gestell, auf dem die zu gravirende Platte befestigt ist, in Thätigkeit gesetzt wird,

und indem man einen oder mehrere Diamantstiefel a auf

die bezüglich Fig.

13 und 14 beschriebene Weise wirken läßt.

Fig. 20 ist

eine zum Theil im Durchschnitt genommene Endansicht mit der zu gravirenden Walze C, den verbesserten Stichelhältern a¹ und ihrem Wagen a². Fig. 21 stellt einen Grundriß des Apparates dar. a, a sind die Copirstichel; f ist die Stange,

welche die Stichel von der Arbeit aufhebt; g die andere

Stange, welche durch ihre Wirkung auf die Feder g¹ den Druck auf die Stichel regulirt. Um die Grabstichel a hinreichend nahe bei einander anordnen zu können und

zugleich ihre Stabilität zu sichern, sind die Hälter derselben mit ihren Schenkeln

in verschiedene Ebenen construirt, so daß der letzte Schenkel eines jeden den ersten

des vorhergehenden spannt. Um ferner die Adjustirung der Instrumente nach der Größe

des zu gravirenden Musters zu erleichtern, schlägt der Patentträger vor, eine Reihe

von Grübchen längs des Wagens in gleichen Abständen und in geeigneter Nähe neben

einander zu bohren, zur Aufnahme eines Fußes jedes der Stichelhalter, während der

andere Fuß in einer parallel zu der Löcherreihe gezogenen schmalen Rinne ruht. Die

Leichtigkeit der Adjustirung wird noch dadurch erhöht, daß man vier Reihen solcher

Grübchen, nämlich 6, 7, 8 und 10 auf den laufenden Zoll mit entsprechenden Rinnen

anbringt. Der Stichelschieber läßt sich seitwärts adjustiren, um die Stichel

mittelst der Träger c in die geeignete Lage über die

Arbeit zu bringen. Die Träger c sind mit Schlitzen

versehen, durch welche sie an die Schienen B geschraubt

sind.

Fig. 22 ist

ein Horizontaldurchschnitt, Fig. 23 ein Aufriß des

Stirnrades d², welches auf der im Gestell A gelagerten Achse C¹

sich frei dreht; r ein ins Gleichgewicht gesetzter Arm,

welcher auf das conische Ende der Achse C¹

geschraubt ist; C³ ein Lager zur Aufnahme des an

dasselbe zu schraubenden Rades r¹ (Fig. 22); r² eine Achse, die sich frei in einem Arm des Rades d² dreht und an dem einen Ende ein Excentricum

r³, an dem andern Ende ein Rad r⁴ enthält. r⁵, Fig. 23, ist eine Kautschukfeder, deren eines Ende an den Arm, das andere

Ende an das Rad d² befestigt ist, um den Arm r mit dem Excentricum r³ in Berührung zu erhalten. Das Rad d² ist mit einem Gegengewichte r⁷

versehen. Die Wirkungsweise dieses Mechanismus ist nun folgende. Das durch irgend

geeignete Mittel in Bewegung gesetzte Rad d²

nimmt das Rad r⁴ mit herum. Da das letztere mit

dem stationären Rade r¹ im Eingriffe steht, so

kommt es gleichfalls in Umdrehung und setzt zugleich durch die Achse r² das Excentricum r³ in Rotation. Da der Umfang dieses Excentricums mit Erhöhungen und

Vertiefungen versehen ist, so wird dadurch der Cylinder D veranlaßt, rücksichtlich des Rades d²

mit unregelmäßigen und wechselnden Geschwindigkeiten sich zu drehen.

Tafeln